МА́ЗЕР НА ЦИКЛОТРО́ННОМ РЕЗОНА́НСЕ

-

Рубрика: Физика

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

МА́ЗЕР НА ЦИКЛОТРО́ННОМ РЕЗОНА́НСЕ (МЦР), СВЧ-генератор или СВЧ-усилитель, в котором используется вынужденное излучение пучка электронов, движущихся по винтовым траекториям в однородном магнитном поле. В МЦР взаимодействие электронов с электромагнитной волной $E=E_0 ехр\,i(ωt – \boldsymbol {k}\boldsymbol r)$ (где $E$ – напряжённость электрич. поля волны, $ω$ – частота волны, $\boldsymbol k$ – волновой вектор, $t$ – время, $r$ – координата) происходит при выполнении условия циклотронного резонанса (синхронизма), которое с учётом доплеровской поправки (см. Доплера эффект) имеет вид:$$ω - 𝑘_‖v_‖ ≈ sω_c; s = ±1,±2,…\tag1$$

Здесь $𝑘_‖$, $v_‖$ – компоненты волнового вектора $\boldsymbol k$ и скорости $\boldsymbol v$ электрона вдоль вектора напряжённости магнитного поля $\boldsymbol H_0, ω_c = eH_0c/ℰ$ – циклотронная частота, $e$ – заряд электрона, $ℰ$ – его полная энергия, $c$ – скорость света. Из формулы (1) следует, что при $s ⩾ 1$ отсутствует необходимость замедлять волну. Именно это обстоятельство, сближающее МЦР с квантовыми генераторами, определяет его преимущества на миллиметровых и субмиллиметровых волнах перед традиционными СВЧ-приборами – магнетроном, лампой бегущей волны (ЛБВ) и др., где электроны должны двигаться вблизи мелкомасштабной замедляющей системы.

Как и в др. классич. СВЧ-генераторах, в МЦР преобразование энергии стационарного электронного пучка в излучение оказывается возможным благодаря группировке частиц, возникающей под действием внешней, или «затравочной», волны. Образующиеся при этом электронные сгустки усиливают первичную волну (циклотронная неустойчивость). Такой индуцированный процесс может происходить в МЦР, во-первых, вследствие зависимости $ω_c$ от энергии электрона, которая приводит к азимутальной группировке частиц, меняющих свою энергию в процессе взаимодействия с волной, и, во-вторых, в результате различия поступательных смещений, которые приобретают электроны, попавшие в разные фазы пространственно неоднородной волны, что приводит к продольной (вдоль $\boldsymbol H_0$) группировке частиц. При квантовой интерпретации этим механизмам отвечают неэквидистантность энергетических Ландау уровней электрона в магнитном поле и «отдача» при излучении фотона, ведущая к различию частот волн, испускаемых и поглощаемых электроном. Первый из этих механизмов специфичен и имеет принципиально релятивистскую природу, а второй более универсален и, кроме МЦР, действует во многих СВЧ-приборах, в частности в ЛБВ.

Классическая интерпретация

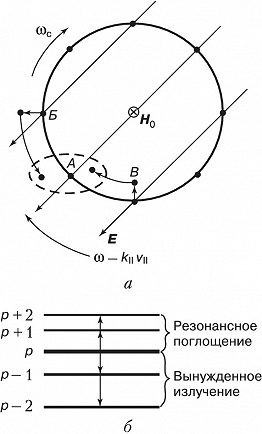

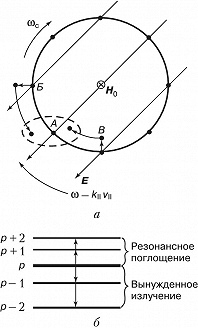

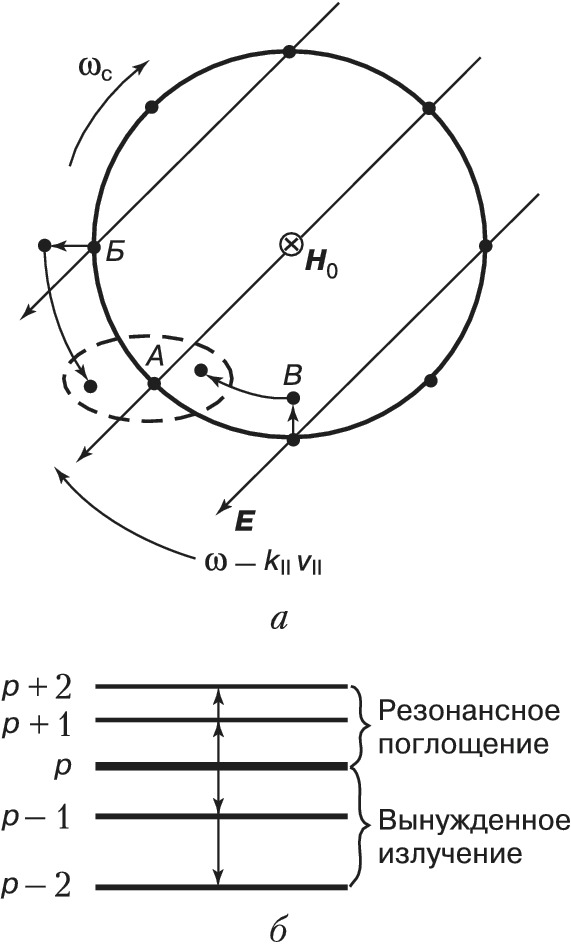

Электроны, первоначально равномерно распределённые вдоль циклотронной окружности, взаимодействуют с электрич. полем E волны, имеющим компоненту, вращающуюся с частотой, равной циклотронной частоте электронов (рис. 1, a). В результате взаимодействия циклотронная частота электрона Б, отбирающего энергию у волны, уменьшается, и он начинает вращаться медленнее, а циклотронная частота электрона В, отдающего энергию волне, возрастает, и он вращается быстрее. Поэтому вблизи электрона А, вращающегося с невозмущённой частотой, образуется сгусток электронов. Чтобы электроны в среднем отдавали свою энергию волне, сгусток должен перемещаться в тормозящей фазе волны. Для этого частота вращения волны (с учётом доплеровской поправки) должна немного превышать исходную циклотронную частоту электронов.

Квантовая интерпретация

исходит из того, что вначале все электроны находятся на $p$-ом уровне Ландау (рис. 1, б). Поскольку неэквидистантность уровней невелика, волна может вызывать переходы с $p$-го как на более низкие (вынужденное излучение), так и на более высокие (резонансное поглощение) уровни. Для преобладания излучения над поглощением интенсивность спектра волны на частоте $ω_{р, р–1}$ должна быть выше, чем на частоте $ω_{р, р+1}$, что и реализуется при $ω-𝑘_‖v_‖⩾ω_c$. Вследствие малой неэквидистантности электрон способен последовательно переходить на всё более низкие уровни, испуская много квантов.

Как и для приборов, основанных на вынужденном излучении электронов, движущихся по прямолинейным траекториям, для МЦР существует много типов автогенераторов и усилителей внешнего сигнала.

Гиротрон

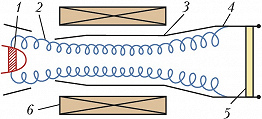

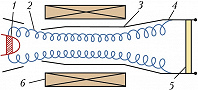

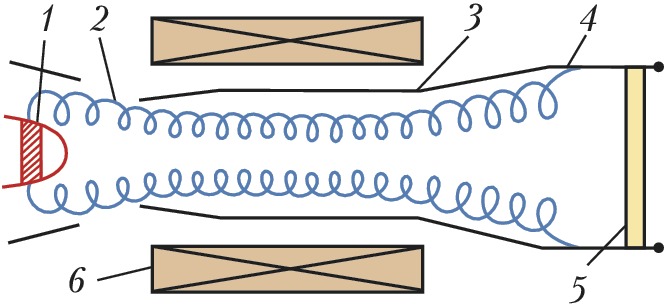

Наиболее распространённой разновидностью МЦР является гиротрон (рис. 2), в котором с помощью магнетронно-инжекторной пушки 1 формируется поток электронов 2. Электроны взаимодействуют с полем открытого резонатора 3 (в виде отрезка нерегулярного металлич. волновода с сужением на входном конце и расширением на выходном) на частоте, близкой к критической, когда фазовая скорость волны $ω/𝑘_‖ \gg c$. В таких условиях доплеровская поправка к частоте мала, благодаря чему снижается до минимума уширение спектральной линии (вызванное разбросом поступательных скоростей электронов). Электроны осаждаются на коллекторе 4; вывод СВЧ-излучения происходит через окно 5. Отсутствие замедляющей системы и возможность использования открытых резонаторов делают гиротроны генераторами мощного когерентного излучения в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах.

Согласно условию (1), длина волны излучения гиротрона на слаборелятивистских электронах, работающего на основном циклотронном резонансе ($s=1$), связана с величиной магнитного поля соотношением: $$λ(мм) ≈ 107/H_0 (кЭ).\tag2$$Отсюда следует, что для реализации гиротронов, излучающих в коротковолновой части миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов, требуются интенсивные магнитные поля напряжённостью порядка 100 кЭ и более, которые создаются криомагнитными системами или импульсными соленоидами.

Гиротроны могут генерировать излучение во всём диапазоне миллиметровых волн на высоких уровнях мощности (порядка 1 МВт в квазинепрерывном режиме) с кпд 30–50%. Это делает их перспективными для ряда энергетич. приложений, в частности для нагрева плазмы в установках управляемого термоядерного синтеза. В гиротронах, работающих на основном циклотронном резонансе и высоких гармониках, частота генерации достигала св. 1 ТГц.

При переходе к релятивистским энергиям электронов циклотронная частота уменьшается. Поэтому в релятивистской области энергий с гиротроном конкурирует др. разновидность МЦР, в которой фазовая скорость волны близка к скорости света, а динамич. изменение $ω_c$ почти компенсируется изменением доплеровской поправки (авторезонанс). В таком МЦР частота генерации может во много раз превышать $ω_c$ (режим лазера на свободных электронах).

Впервые использовать вынужденное циклотронное излучение для СВЧ-генерации предложили в 1959 независимо А. В. Гапонов-Грехов, Дж. Шнайдер (Германия) и P. Пантелл (США); первый гиротрон был реализован в сер. 1960-х гг. в СССР.