МАГНИ́ТНАЯ ДОМЕ́ННАЯ СТРУКТУ́РА

-

Рубрика: Физика

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

МАГНИ́ТНАЯ ДОМЕ́ННАЯ СТРУКТУ́РА, совокупность макроскопич. областей (доменов) магнитоупорядоченного вещества, различающихся, в зависимости от конкретного типа магнитного упорядочения, направлениями векторов намагниченности $\boldsymbol M$, антиферромагнетизма $\boldsymbol L$ или направлениями и $\boldsymbol M$, и $\boldsymbol L$ одновременно, а также размером, формой и др. особенностями, связанными, в частности, с кристаллографич. структурой образца и геометрией его поверхности.

М. д. с. существует при темп-рах ниже темп-ры магнитного фазового перехода в магнитоупорядоченное состояние и в определённых интервалах значений напряжённости внешнего магнитного поля. Равновесная М. д. с. определяется минимумом полной энергии магнетика, включающей энергию обменного взаимодействия, магнитной анизотропии, магнитостатическую и магнитоупругую энергии. На тип М. д. с. важное влияние оказывают особенности магнитной анизотропии (число осей лёгкого намагничивания), ориентация ограничивающих кристалл поверхностей относительно кристаллографич. осей, форма и размеры образца, а также разл. дефекты (магнитные и немагнитные включения, дефекты упаковки, дислокации и др.).

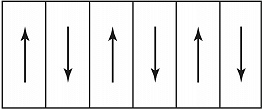

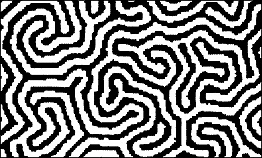

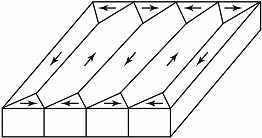

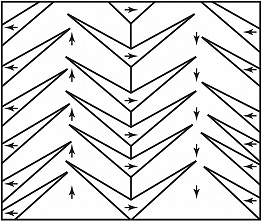

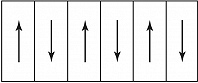

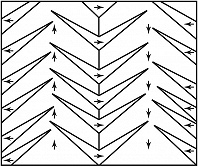

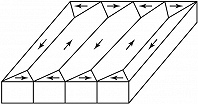

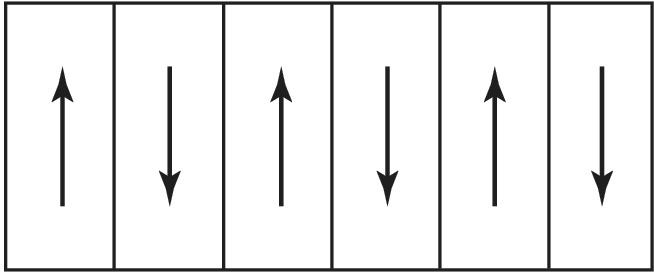

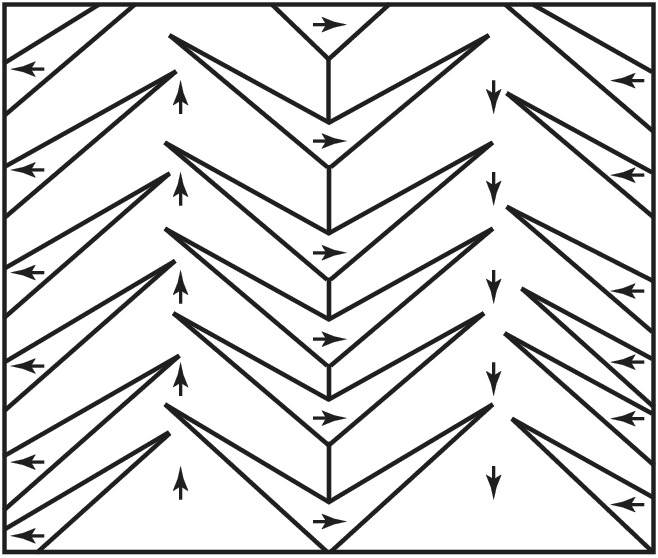

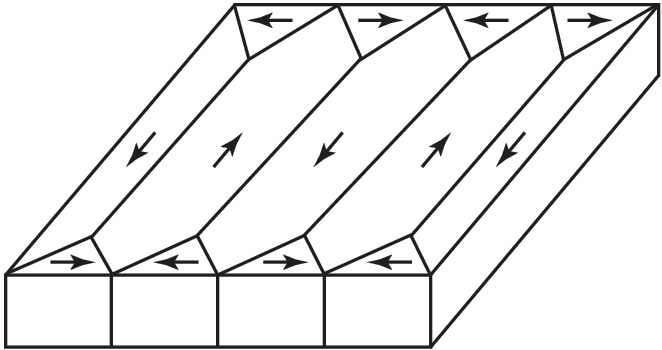

Наиболее изучена М. д. с. в ферромагнетиках (см. Ферромагнетизм). Представление о магнитных доменах в ферромагнетиках введено П. Вейсом в 1907. Появление М. д. с. в ферромагнетике приводит к уменьшению его магнитостатич. энергии, что связано с дроблением магнитостатич. полюсов на поверхностях образца, а иногда и c полным замыканием магнитного потока внутри ферромагнетика. М. д. с. возникает лишь в тех случаях, когда энергия, затрачиваемая на её образование, меньше убыли магнитостатич. энергии. В кристаллах малых размеров, меньших размера однодоменности $r_c$, реализуется однодоменное состояние (см. Однодоменные частицы). На расстояниях $r ⩽ r_c$ короткодействующее обменное взаимодействие играет более важную роль, чем дальнодействующее магнитостатическое. C этим связана невозможность образования М. д. с. в кристаллах размерами $r \lt r_c$. Обычно домены в ферромагнетиках имеют размеры 10-4–10-2 см. Типичные М. д. с. магнитноодноосных и магнитнотрёхосных ферромагнетиков приведены на рис. 1–4.

На М. д. с. в ферромагнетиках большое влияние оказывают внешние воздействия: изменение темп-ры, упругие напряжения и, что особенно важно для практич. приложений, постоянные и переменные магнитные поля. Нагрев и последующее охлаждение образцов (определённые режимы для разных магнитных материалов) могут приводить к изменению их кристаллич. структуры, а следовательно, и к изменению магнитной доменной структуры.

В отличие от ферромагнетиков, в ферримагнетиках и антиферромагнетиках (см. Ферримагнетизм, Антиферромагнетизм) существует неск. магнитных подрешёток, что вносит своеобразие в их М. д. с. В ферримагнетиках из-за наличия обменного взаимодействия между подрешётками результирующая намагниченность практически не меняется в магнитных полях напряжённостью до 10–100 кЭ. В связи с этим магнитные свойства ферримагнетиков, в частности образование М. д. с., оказываются обычно идентичными свойствам ферромагнетиков. В сильных магнитных полях (порядка 100 кЭ) ориентация намагниченностей подрешёток $\boldsymbol M_i$ относительно друг друга может измениться: напр., коллинеарное положение $\boldsymbol M_i$ может стать неколлинеарным. В такой ситуации может возникнуть т. н. высокополевая магнитная доменная структура.

В антиферромагнетиках вследствие того, что $\boldsymbol M=\sum_i \boldsymbol M_i=0$, на поверхностях нет магнитостатич. полюсов. Тем не менее М. д. с. в них существует. Смежные домены в антиферромагнетиках могут отличаться направлением вектора антиферромагнетизма $\boldsymbol L$ (т. н. $S$-домены), а также направлением $\boldsymbol L$ и одной из гл. осей тензора деформации ($T$-домены, или двойниковые домены). Деформация антиферромагнетика, приводящая к образованию двойниковой М. д. с., возникает при темп-рах ниже Нееля точки $T_N$. Причины образования М. д. с. в антиферромагнетиках до конца не выяснены. Одна из причин состоит, по-видимому, в появлении и разрастании при $T\lt T_N$ зародышей антиферромагнитной фазы со случайными направлениями $\boldsymbol L$.

В антиферромагнетиках со слабым ферромагнетизмом домены могут отличаться ориентацией векторов $\boldsymbol L$ и $\boldsymbol M$, причём возможны две ситуации. В первой из них переход от домена к домену осуществляется путём поворота $\boldsymbol L$ и $\boldsymbol M$. Такие структуры реализуются, напр., в α-Fe2O3. Во втором случае происходит поворот вектора $\boldsymbol L$ и постепенное изменение величины $\boldsymbol M$ на участке между соседними доменами (напр., в YFeO3).

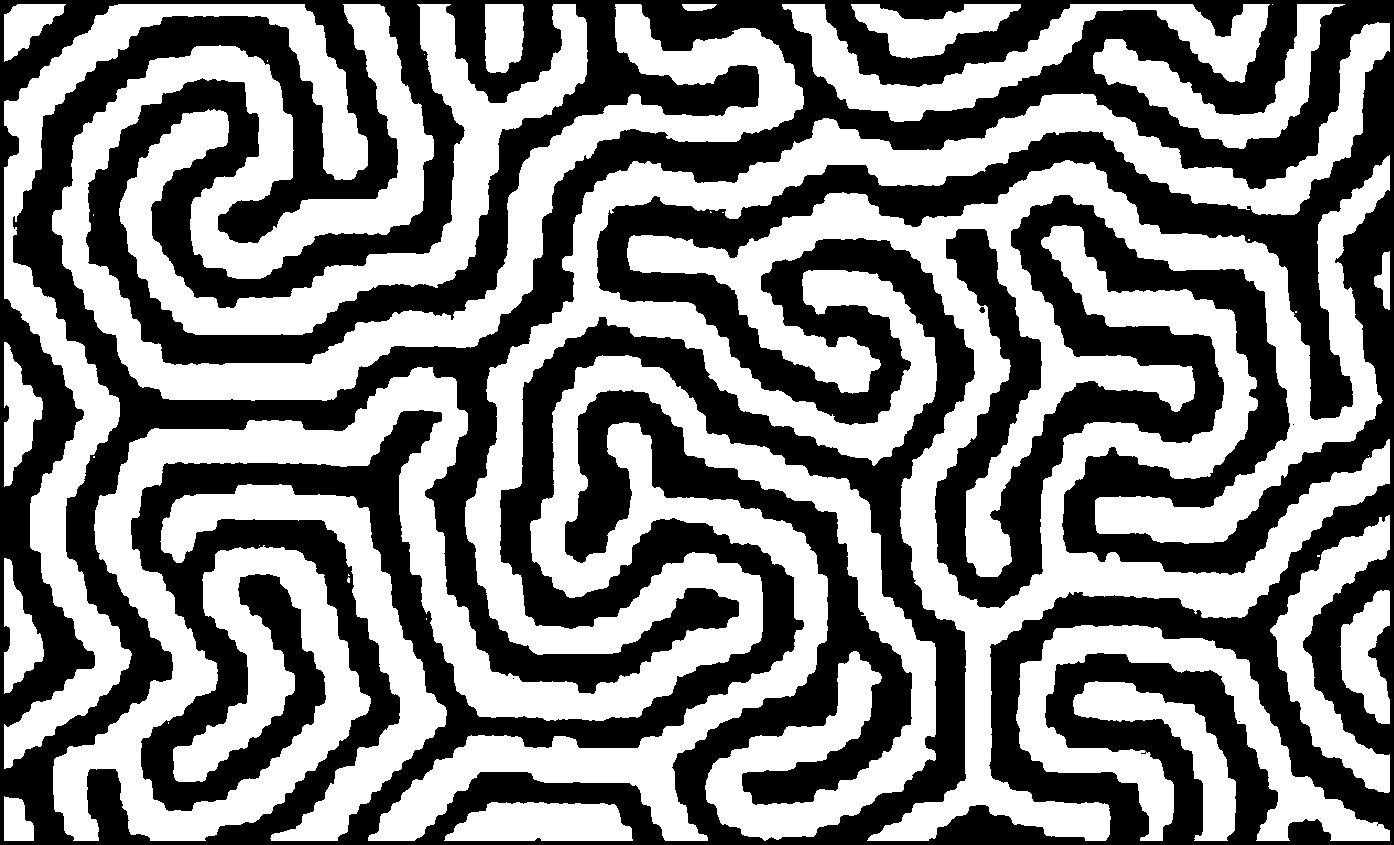

М. д. с. экспериментально наблюдают с помощью метода магнитной суспензии; методов, основанных на Керра эффекте и Фарадея эффекте; электронно-микроскопич. методов; метода магнитной нейтронографии и др.