МОСОЛО́В

-

Рубрика: Музыка

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

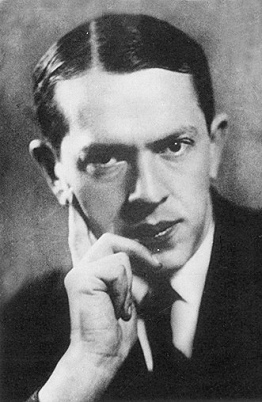

МОСОЛО́В Александр Васильевич [29.7 (11.8).1900, Киев – 12.7.1973, Москва], рос. композитор, пианист. Мать – пианистка и певица Н. А. Кольцова (псевд. Антонина Миллер), отчим – художник М. В. Леблан. С 1903 жил в Москве. В 1921–25 учился в Моск. консерватории у Г. П. Прокофьева, К. Н. Игумнова (фп.), Р. М. Глиэра, затем у Н. Я. Мясковского (композиция, гармония, контрапункт). С 1925 д. чл. Ассоциации современной музыки (АСМ), возглавлял секцию камерной музыки при концертной комиссии ГАХН, выступал как пианист, писал статьи о совр. музыке (в т. ч. о творчестве П. Хиндемита). В 1924–28 создал ок. 30 опусов, среди них: Симфония (1928), Концерт для фп. и малого оркестра (1926), музыка к балету «Сталь» (1927), 5 сонат для фп., инструментальные миниатюры и ансамбли, ок. 50 вокальных произведений, в т. ч. вокальные циклы «Три детских сценки» (на собств. текст) и «Четыре газетных объявления» (тексты из газ. «Известия»; оба 1926). Яркий творч. взлёт в сер. 1920-х гг., связанный с идеями «новой музыки», в т. ч. с концепцией конструктивизма, активное участие в деятельности АСМ сделали М. известным в СССР и за рубежом. Его произведения исполнялись на родине [в концертах участвовали мать М. и его жена – пианистка Е. Ф. Колобова (1892–1948)], включались в программы зап.-европ. фестивалей совр. музыки. 1-й струнный квартет М. (1926) – единственное сочинение, представлявшее новую рус. музыку на фестивале Междунар. об-ва совр. музыки во Франкфурте-на-Майне (1927), одноактная опера «Герой» написана для фестиваля камерной оперы в Баден-Бадене (1928, премьера не состоялась).

В 1920-х гг. М. представлял одно из самых радикальных направлений сов. музыки, в его творчестве нашла яркое выражение урбанистически-конструктивистская образность в авангардной стилевой манере. Использовал двенадцатитоновую хроматику, политональность, полиостинатность, острые сонорные звукосочетания, «ударную» технику фп., имитацию средствами оркестра производственных звучаний, а также предвосхищающие конкретную музыку шумовые эффекты (фабричные гудки, паровозные свистки, телефонные звонки). Имел репутацию «композитора-урбаниста», «ультрасовременного модерниста». Пресса 1920-x гг. характеризовала его 1-ю фп. сонату как «библию модернизма» (Н. А. Рославец), 4-ю – как воплощение «лихорадки современного делового города», квартет – как «переходную ступень» к «шумовой музыке» (А. Углов). Особую известность приобрела часть сюиты из балета «Сталь», ставшая самостоятельным оркестровым произв. «Завод. Музыка машин» (1928; в партитуру введена партия «железного листа»). Впервые исполненная в кон. 1927 в Москве на концерте к 10-летию Октября, она вскоре прозвучала в городах Европы и США, вызвав широкий резонанс в муз. мире. На эту музыку осуществлены хореографич. постановки: «Механический балет» (Голливуд, 1932, балетм. А. Р. Больм), «E=mc2» (Марсель, 1964).

В 1927 началась травля М. со стороны деятелей Российской ассоциации пролетарских музыкантов, в результате которой произведения М. перестали исполняться и издаваться. Объектом уничтожающей критики стал, в частности, 4-й акт балета «Четыре Москвы», заказанного в 1926 Л. А. Половинкину, Ан. Н. Александрову, Д. Д. Шостаковичу и М. Систематич. поездки по стране с целью записи, изучения и обработки разнонационального фольклора привели к изменению стиля композитора: появились многочисл. оркестровые сюиты на фольклорные темы (Туркменская, Узбекская, Кубанская и др.), усилилась лирич. направленность творчества, упростились средства выражения. В нояб. 1937 М. был арестован, обвинён в антисоветской пропаганде и заключён в Волголаг (Рыбинский р-н Ярославской обл.). Письмо М. И. Калинину (март 1938) Р. М. Глиэра и Н. Я. Мясковского в защиту М., вероятно, способствовало его освобождению в авг. 1938 с ограничением проживания за 101-м километром от Москвы. Событием стало исполнение в 1939 Концерта для арфы с оркестром (солистка В. Г. Дулова, дирижёр А. В. Гаук). В нояб. 1942 М. вернулся в Москву.

Во время Вел. Отеч. войны и в первые послевоенные годы созданы оперы «Сигнал» (1941), «Маскарад» (ок. 1944), Концерт для виолончели с оркестром, симфония-поэма «Украина», вокально-оркестровые сочинения на патриотич. темы (песни об Александре Невском, Суворове, Кутузове, кантата «Минин и Пожарский», оратории «Города-герои», «Москва»), Октябрьская кантата. В кон. 1940-х–1950-х гг. М. собирал, исследовал и разрабатывал муз. фольклор Сев. Кавказа. С 1964 подолгу жил в Архангельске, изучал севернорусский фольклор, сотрудничал с Северным русским народным хором [его руководитель – нар. арт. СССР Н. К. Мешко (1917–2008) – была женой М.]. Создал ок. 150 произведений для этого коллектива, а также ок. 20 тематич. циклов для нар. хора а капелла и для нар. хора с оркестром нар. инструментов. Последнее крупное сочинение М. – 5-я симфония (1965).