Ревматизм

Ревмати́зм (греч. ρευματισμός – истечение жидкости; острая ревматическая лихорадка, болезнь Сокольского – Буйо), системное воспалительное заболевание соединительной ткани, связанное со стрептококковой инфекцией и характеризующееся рецидивирующим течением и поражением сердечно-сосудистой системы, суставов, нервной системы, кожи и других органов.

В современной медицинской литературе в соответствии с общепринятой международной классификацией вместо термина «ревматизм» используют термин «ревматическая лихорадка». Выделяют острую и повторную ревматическую лихорадку.

Эпидемиология, этиология и патогенез

Ревматизм обычно развивается у детей и подростков 7–15 лет, перенёсших тонзиллит (ангину), фарингит и другие инфекции, вызванные бета-гемолитическими стрептококками группы А. Рецидивы ревматизма также наблюдают у взрослых людей среднего и пожилого возраста, ранее перенёсших атаки ревматической лихорадки с формированием пороков сердца.

В патогенезе ревматизма важную роль играет нарушение чувствительности к стрептококку, что проявляется избыточной продукцией антител к его антигенам. При этом образуются и аутоантитела к тканям собственного организма (например, коллагену). Поскольку антигены стрептококка и тканей сердца схожи по структуре, постстрептококковые антитела могут взаимодействовать с аутоантигенами сердечной ткани, фиксируясь в ней и вызывая её повреждение. В развитии ревматизма также играют роль: нарушение микроциркуляции с повышением проницаемости стенок капилляров; высвобождение лизосомальных ферментов из повреждённых клеток, способствующих воспалению соединительной ткани и сосудов, и другие механизмы. Для поражения соединительной ткани и сосудистых стенок характерны фазы: мукоидного набухания; фибриноидных изменений; возникновения вокруг очагов поражения клеточных реакций с формированием специфических для ревматизма узелков (гранулём Ашоффа – Талалаева); образования склероза (рубцов) в результате обратного развития гранулём.

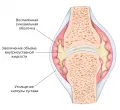

В основе острой ревматической лихорадки лежит системное воспаление соединительной ткани с преимущественным поражением сердца (кардит), суставов (артрит), центральной нервной системы (хорея) и кожи (кольцевидная эритема, ревматические узелки). Хроническая ревматическая болезнь сердца характеризуется поражением клапанов сердца (в виде фиброза створок сердечных клапанов или приобретённого порока сердца) после перенесённой острой ревматической лихорадки.

Клиническая картина

Клинические признаки начала заболевания зависят от возраста. У детей заболевание обычно начинается остро (через 1,5–3 недели после острой стрептококковой инфекции): повышение температуры тела до 38–39 °C; мигрирующие («летучие») боли в крупных суставах (чаще в коленных), отёчность и покраснение суставов. Через несколько дней появляются признаки поражения сердца (боли в левой половине грудной клетки, одышка, сердцебиение). У подростков и молодых людей чаще наблюдают более постепенное начало заболевания: повышение температуры тела до субфебрильных цифр (менее 38 °C), боли в крупных суставах или умеренные признаки поражения сердца. В последние десятилетия реже наблюдают острые и подострые формы заболевания, при повторных атаках стали преобладать вялотекущие и латентные варианты течения, затрудняющие диагностику.

Нарушение нервной системы у детей обычно протекает в виде хореи, у взрослых – в виде энцефалита и менингита.

Основные кожные проявления острой ревматической лихорадки: кольцевидная эритема и подкожные ревматические узелки.

В результате первой атаки острой ревматической лихорадки у 20–30 % детей и подростков происходит формирование ревматических пороков сердца. Повторные атаки усугубляют поражение клапанов сердца.

Диагностика, лечение и профилактика

В диагностике используют лабораторные и инструментальные методы исследования, критерии Киселя – Джонсона.

При острой ревматической лихорадке пациентам необходимо соблюдать постельный режим (длительность зависит от активности процесса и степени поражения сердца) и диету. На этапе стационарного лечения пациентам рекомендуют индивидуальный лечебно-двигательный режим с лечебной физкультурой, применяют лекарственные и нелекарственные виды терапии.

Амбулаторный этап лечения включает профилактику повторных атак заболевания, восстановление функциональной способности сердечно-сосудистой системы, реабилитацию и диспансерное наблюдение.