Соединительная ткань

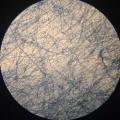

Соедини́тельная ткань, ткань животного организма, особенность строения которой заключается в преобладании межклеточного вещества; развивается из мезенхимы, участвует в формировании стромы органов, прослоек между тканями в органах, формирует дерму кожи, фасции и капсулы, сухожилия и связки, хрящи и кости.  Строение рыхлой соединительной ткани.Главные компоненты соединительной ткани: коллагеновые и эластичные волокна, аморфное (основное) вещество, играющее роль метаболической среды, и клеточные элементы, которые создают и поддерживают количественное и качественное соотношение состава неклеточных компонентов.

Строение рыхлой соединительной ткани.Главные компоненты соединительной ткани: коллагеновые и эластичные волокна, аморфное (основное) вещество, играющее роль метаболической среды, и клеточные элементы, которые создают и поддерживают количественное и качественное соотношение состава неклеточных компонентов.

Соединительная ткань выполняет трофическую, защитную, опорную, пластическую и морфогенетическую функции. С трофической функцией связаны поддержание гомеостаза внутренней среды организма, регуляция питания клеток и участие в обмене веществ. Главную роль при этом играет аморфное вещество, через которое осуществляется транспорт воды, солей, питательных веществ. Соединительная ткань предохраняет организм от механических воздействий (физическая защита), участвует в обезвреживании чужеродных веществ (реакции клеточного и гуморального иммунитета). Опорная функция обеспечивается присутствием коллагеновых и эластичных волокон, а также составом и физико-химическими свойствами межклеточного вещества. Пластическая функция выражается в адаптации к меняющимся условиям существования, регенерации и участии в замещении дефектов органов при их повреждении. Формирование общей структурной организации тканей органов, регуляция пролиферации и дифференцировки клеток составляют морфогенетическую функцию соединительной ткани.

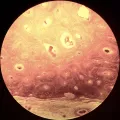

В зависимости от состава и соотношения типов клеток, волокон, а также физико-химических свойств аморфного межклеточного вещества выделяют 3 типа соединительной ткани: собственно соединительная ткань (рыхлая волокнистая, плотные неоформленная и оформленная соединительные ткани), скелетные ткани (хрящи и кости, цемент и дентин зубов) и соединительная ткань со специальными свойствами: ретикулярная, жировая, слизистая и пигментная ткани, которые вместе с кровью и лимфой относят к тканям внутренней среды организма.

Клетки, входящие в состав различных типов соединительной ткани, подразделяются на резидентные и мигрирующие. К первым относятся фибробласты, фиброциты, фиброкласты, миофибробласты (в собственно соединительной ткани), хондробласты и хондроциты (в хрящевой ткани), остеобласты, остеоциты (в костной ткани). Эти клетки создают и модифицируют внеклеточный матрикс. К их числу относят также адипоциты (жировые клетки), пигментные клетки и эндотелий сосудов. Среди мигрирующих клеток различают макрофаги (гистиоциты, хондрокласты, остеокласты), тучные клетки (мастоциты), лейкоциты (лимфоциты, гранулоциты), моноциты, плазмоциты и антигенпредставляющие клетки.

Коллагеновые волокна создают прочность соединительной ткани и состоят из фибрилл, образованных молекулами коллагена. Эластичные волокна, определяющие эластичность и растяжимость соединительной ткани, состоят из белка эластина и гликопротеина фибриллина. Коллагеновые и эластичные волокна в соединительной ткани образуют волокнистый остов с ориентированным, неориентированным и смешанным типами расположения волокон.

Клетки и волокна соединительной ткани заключены в аморфное вещество (продукт взаимодействия клеток соединительной ткани и поступающих из крови веществ), способное менять свою консистенцию. Его состав отличается в разных типах соединительной ткани. К компонентам основного вещества относятся белки плазмы крови, вода, ионы, соли, продукты метаболизма, предшественники коллагена и эластина, мукополисахаридов, протеогликаны, гиалуроновая кислота и др. Среди мукополисахаридов наиболее распространены хондроитинсульфат (в хряще, коже, роговице), дерматансульфат (в коже, сухожилиях, в стенке кровеносных сосудов), гепаринсульфат (в составе многих базальных мембран). Большую роль в формировании структуры и функционировании межклеточного вещества играют многие гликопротеины.

Нарушения обменных процессов в соединительной ткани могут сопровождаться развитием ряда заболеваний. При старении организма уменьшается растворимость коллагенов и эластинов, увеличивается содержание поперечных связей в белках, снижается содержание протеогликанов и мукополисахаридов, происходит общее уменьшение клеточных элементов. Эти изменения определяют повышенную ломкость костей, снижение эластичности кожи и стенок сосудов, ригидность суставов и другие особенности, свойственные старению.