АЛТА́ЙСКИЙ КРАЙ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Электронная версия:

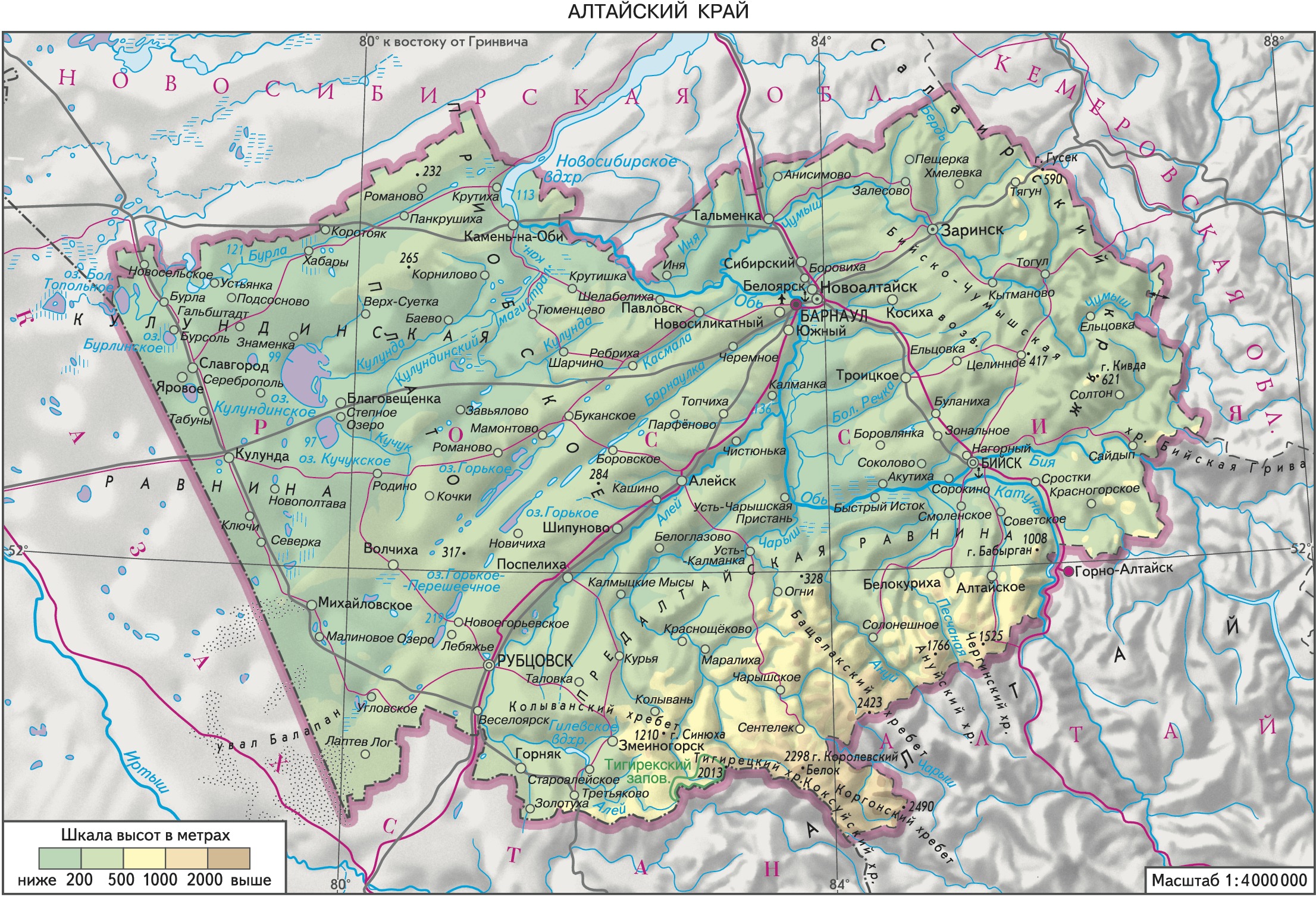

АЛТА́ЙСКИЙ КРАЙ, субъект Российской Федерации, входит в Сибирский федеральный округ. Расположен в юго-восточной части Западной Сибири. Граничит на севере с Новосибирской областью, на востоке с Кемеровской областью, на юго-востоке с Республикой Алтай, на юге и западе с Казахстаном. Площадь 168,0 тыс. км2. Население 2384,8 тыс. чел. [2015; 2539,4 тыс. чел. в 2005; 2631,0 тыс. чел. в 1989; 2525,0 тыс. чел. в 1959; 2224,0 тыс. чел. в 1939; 2479,0 тыс. чел. в 1926; без учёта Горно-Алтайской автономной области (ныне Республика Алтай), которая в 1991 вышла из его состава]. Административный центр – город Барнаул. Административно-территориальное деление: 59 районов, 12 городов, 6 пгт, одно закрытое административно-территориальное образование «Сибирский», 653 сельских поселения.

Население

Этнический состав населения (%; 2010, перепись): русские 94,0, немцы 2,1, украинцы 1,4, казахи, армяне и татары по 0,3, белорусы 0,2, алтайцы 0,1, кумандинцы 0,1, другие 1,2. Рождаемость 12,6 чел. на 1000 жителей (2015); смертность 14,2 чел. на 1000 жителей; естественная убыль населения 1,6 чел. на 1000 жителей. За 2000–15 численность населения в регионе сократилась на 10,1%. Миграционная убыль населения (с 2001) – 14 чел. на 10 000 жителей (2014; 27 чел. в 2013; 23 чел. в 2002).

Доля женщин 53,8% (2014). Доля детей (до 16 лет) 18,3% (2014), лиц трудоспособного возраста (от 16 до 55 лет у женщин и до 60 лет у мужчин) 56,4%, пожилых людей (старше 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин) 25,3%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения 70 лет (2014; в т.ч. мужчины – 64,3, женщины – 75,7 года). Средняя плотность населения 14,2 чел./км2 (2015). Наиболее плотно заселены долины рек и территории вдоль железных дорог, наименее плотно – горные районы. Доля городского населения 56,0% (2015; 53,5% в 2005; 57,9% в 1989; 32,9% в 1959; 7,8% в 1926). Крупнейшие города (тыс. чел.; 2015): Барнаул 635,5, Бийск 204,2, Рубцовск 146,5.

Органы государственной власти

Правовые основы организации и осуществления гос. власти в Алтайском крае устанавливаются Конституцией РФ, федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Алтайского края (1995), краевыми законами. Деятельность органов исп. власти осуществляется на основе разделения гос. власти на законодат., исполнит. и судебную. Гос. власть в крае осуществляют Законодат. собрание, правительство во главе с губернатором, иные органы исполнит. власти. Алтайское краевое Законодат. собрание – постоянно действующий высший и единственный орган законодат. власти края. Состоит из 68 депутатов, избираемых сроком на 5 лет (34 депутата избираются по одномандатным избирательным округам, образуемым на основе единой нормы представительства избирателей, и 34 – по краевому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за краевые списки кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями). Алтайское краевое Законодат. собрание является правомочным, если в его состав избрано не менее двух третей установленного числа депутатов. В А. к. устанавливается система органов исполнит. власти во главе с высшим органом исполнит. власти – правительством края. Структура органов исполнит. власти определяется высшим должностным лицом – губернатором. Губернатор избирается гражданами РФ, проживающими на территории края и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Губернатором может быть избран гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностр. государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностр. государства, и достигший возраста 30 лет. Ограничения, запреты и обязательства для губернатора устанавливаются федеральными законами. Губернатор избирается на 5 лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Губернатор А. к. является по должности председателем краевого правительства. В структуру правительства, кроме губернатора, входят: первый заместитель (первые заместители); заместители председателя правительства; министры, иные члены правительства. Краевое правительство обеспечивает исполнение Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края, законов и иных нормативных правовых актов края, определяет общие направления развития и выполняет иные функции. Правосудие в крае осуществляют суды общей юрисдикции (Алтайский краевой суд, районные, городские суды, военный суд, мировые судьи) и арбитражный суд, входящие в единую судебную систему РФ.

Природа

Рельеф

А. к. занимает юго-вост. часть Западно-Сибирской равнины. На западе простирается плоская с небольшими уклонами и почти не расчленённая Кулундинская равнина, сменяющаяся к востоку Приобским плато (выс. до 317 м), расчленённым параллельными ложбинами древнего стока шириной 10–20 км. В вост. части расположены Бийско-Чумышская возвышенность (выс. до 417 м), предгорные цокольные наклонные равнины – Предсалаирская и Предалтайская. Вдоль сев.-вост. границы протягиваются зап. макросклон Салаирского кряжа (выс. до 621 м) и его отроги. На юго-востоке – отроги Алтая (хребты Чергинский, Ануйский, Бащелакский, Коргонский, Коксуйский, Тигирецкий), представленные низкогорьями (выс. 450–1100 м), среднегорьями (1100–1900 м), местами высокогорьями (выс. до 2490 м в Коргонском хребте – наибольшая в А. к.).

Климат

На территории А. к. климат имеет ярко выраженные черты континентальности (длинная холодная зима, короткое жаркое лето), особенно на западе и юго-западе. Ср. темп-ра января от –19 °С (на северо-западе) до –16 °С (в низкогорьях), абсолютный минимум –53 °С. На Кулундинской равнине высота снежного покрова 20–30 см, нередко он отсутствует из-за сдувания сильными ветрами, на оголённых участках почва промерзает на глубину до 200 см и более. В центр. части высота снежного покрова 40–50 см, в горах – более 150 см. Хребты Бащелакский, Тигирекский и Коргон лавиноопасны. 30–50 дней в году наблюдаются метели. Безморозный период длится 120 дней. Ср. темп-ры июля от 17–18 °С в центр. части до 20–21 °С на юго-западе и западе (абсолютный максимум 41 °С). Много суховеев (8–20 дней в году), нередки засухи (Кулундинская равнина), пыльные бури. Осадков на Кулундинской равнине 250 мм в год, на Приобском плато 400–500 мм, в горах 600–800 мм; максимальное их количество выпадает летом.

Степень комфортности климата для жизни населения различная: дискомфортная – на Кулундинской равнине, умереннокомфортная и малокомфортная – на Приобском плато, Бийско-Чумышской возвышенности и в среднегорьях, умереннокомфортная – на Предалтайской подгорной равнине и в прилегающих к ней горах (напр., Белокуриха).

Внутренние воды

Более 2/3 территории А. к. относится к бассейну реки Обь, часть рек принадлежит бессточной области Кулундинской равнины. Осн. река – Обь (протяжённость в пределах края 493 км) с притоками Чумыш, Большая Речка, Чемровка (правые), Чарыш, Алей, Ануй, Песчаная (левые). В бессточной области в Кулундинское озеро впадает река Кулунда, в озеро Большое Топольное – река Бурла. Питание рек преим. снеговое, в вост. части Приобского плато и зап. части Бийско-Чумышской возвышенности – частично грунтовое.

В А. к. более 13 тыс. озёр, наиболее крупные из них – Кулундинское (пл. 728 км2), Кучукское (181 км2), Горькое (146 км2), Большое Топольное, Большое Яровое, Бурлинское. 60% озёр – пресные, значит. их часть приурочена к древним ложбинам стока, остальные – солёные и горько-солёные. На Оби ниже г. Камень-на-Оби создано Новосибирское водоохранилище, на реке Алей – оросительная система, Гилевское водоохранилище.

Почвы, растительный и животный мир

А. к. находится в лесостепной и степной зонах, но воздействие гор переориентировало их широтное направление на субмеридиональное, т. е. зонально-подзональное членение в Кулундино-Приобском районе происходит не с севера на юг, а с востока на запад. Типичная лесостепь севернее широты г. Барнаул сменяется в юго-западном направлении колочной лесостепью, далее колки исчезают и господствуют разнотравно-злаковые степные комплексы на обыкновенных чернозёмах, в засушливой степи – на чернозёмах южных маломощных. В сухой степи представлены полынно-типчаковые степи на каштановых почвах. Болота занимают 2,5% территории.

Леса занимают 26,4% площади края. В древних ложбинах стока на песках дюнно-грядового рельефа произрастают реликтовые ленточные сосновые боры на дерново-слабо-подзолистых почвах. Интразональны сосново-берёзовые леса на правобережье Оби. Осн. массивы лесов сосредоточены в горах Алтая и Салаирского кряжа. На зап. склонах Коргонского и Тигирецкого хребтов, в низкогорьях Салаирского кряжа господствуют осиново-пихтовые (черневые) леса, сменяющиеся с выс. 1100 м темнохвойными лесами из ели, кедра, пихты с примесью лиственницы на горно-лесных бурых почвах. На Ануйском и Чергинском хребтах нередки лиственничные леса паркового типа на горно-лесных чернозёмовидных почвах. Сочетание их с луговыми кустарниковыми степями образуют комплексы экспозиционной лесостепи. Верхние ярусы высотной поясности (с выс. 1600–1800 м) представлены субальпийским редколесьем, альпийскими и субальпийскими лугами, сменяющимися выше луговыми и лишайниково-моховыми, а также каменистыми тундрами. Флора насчитывает 2186 видов высших сосудистых растений; в Красную книгу внесены 144 вида.

Животный мир разнообразен: ок. 100 видов млекопитающих, более 320 – птиц, 7 – пресмыкающихся, 6 – земноводных. Самой многочисленной группой животных являются беспозвоночные, среди них – класс насекомых (400 видов). Широко распространены (особенно в лесостепях и черневой тайге) клещи, укус которых может привести к заболеванию энцефалитом. В степях обычны суслики, полёвки, хомячки, встречаются тушканчики, колонок, корсак, сурки; из птиц – перепел, степной жаворонок, степной орёл и др. На берегах озёр многочисленны кулики, крачки, трясогуски; из гнездящихся – чирок-свистунок, шилохвость, чернеть и др. В озёрах и реках водится ондатра. В лесостепях и лесах обычны волк, лисица, медведь, лось, заяц, косуля, колонок, бурундук; из птиц – тетерев, серая куропатка, рябчик, большая горлица. В горах обитают марал, пятнистый олень, соболь, росомаха, рысь, кабарга и др.; из птиц – рябчик, глухарь, вальдшнеп, тетерев. Реки и озёра богаты рыбой (38 видов), распространены щука, налим, язь, нельма, гольян, стерлядь, окунь, лещ, плотва и др.

Состояние и охрана окружающей среды

А. к. является зоной повышенного природного потенциала загрязнения атмосферного воздуха – частые штили летом и зимой (40 дней в году), приземные инверсии (45% в год), туманы (более 25% в год). Экологич. ситуация контрастная: от очень напряжённой в городах Барнаул, Бийск, Рубцовск, Змеиногорск за счёт загрязнения пром. предприятиями атмосферного воздуха и других природных сред до относительно спокойной – в среднегорьях Алтая. Общий объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 430,6 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников – 201,2 тыс. т, от автомобильного транспорта – 229,4 тыс. т (2013). Критическая ситуация наблюдается на Приобском плато и на западе Кулундинской равнины, где распаханность земель превышает 70%. Активная распашка земель привела к устойчивому проявлению процессов опустынивания в районе рек Алей и Обь, дефляции (подвержены 29,5% с.-х. угодий), засолению (9%). Возросла площадь эродированных земель в Павловском, Топчихинском, Ребрихинском р-нах. В сухой степи Кулундинской равнины наблюдаются процессы дегумификации почв, почти исчезли тёмно-каштановые почвы с содержанием гумуса 3,5–4,5%. Нарушение технологии орошения полей способствовало увеличению площадей засоления и заболачивания. В ленточных борах распространение сосновой совки привело к гибели значит. массивов сосновых лесов. Местами сохранились пятна повышенного радиоактивного загрязнения – следствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Значит. антропогенное воздействие привело не только к исчезновению некоторых видов растений и животных, но и к трансформации ряда природных геосистем.

Особо охраняемые природные территории занимают 4,7% площади края и включают Тигирецский заповедник, 36 природных заказников, более 300 памятников природы (Денисова пещера, Озеро Колыванское и др.), природный парк Ая, дендрологич. парк Кулундинский дендрарий.

Религия

На территории А. к. зарегистрирована (2016) 351 религиозная организация, в т. ч. 243 православные, которые входят в Алтайскую митрополию РПЦ (образована в 2015, включает 4 епархии: Барнаульскую, Бийскую, Рубцовскую, Славгородскую). В их числе 2 мужских и 4 женских монастыря, а также Барнаульская Православная духовная семинария. Также зарегистрированы 67 организаций протестантов различных деноминаций (пятидесятники, адвентисты седьмого дня, баптисты, лютеране), 11 – католиков, 10 – мусульман (в юрисдикции Духовного управления мусульман Алтайского края), 7 – свидетелей Иеговы, 5 – старообрядцев (Русской Православной старообрядческой церкви и Древлеправославной поморской церкви), 3 – Международного общества сознания Кришны, 2 – иудаистов, по 1 – Армянской апостольской церкви, буддистов (школы Карма-Кагью) и мормонов.

Исторический очерк

На территории А. к. находятся стоянки нижнего палеолита (Денисова пещера, Ушлеп), памятники эпохи бронзового века елунинской культуры 1-й пол. 2-го тыс. до н. э. (Берёзовая Лука), андроновской культуры (Фирсово XIV, Шипуново), ирменской культуры (10–8 вв. до н. э.), еловской культуры (9–8 вв. до н. э.). Ранний железный век представлен большереченской культурой (7–1 вв. до н. э.), а с 5 в. до н. э. – памятниками скифо-сибирского типа (Бугры, Майма IV и др.). В 7–12 вв. распространилась сросткинская культура. В 9–12 вв. территория А. к. была в составе Кыргызского каганата и Кимакского каганата (могильники Гилёво, Корболиха и др.). С нач. 13 в. территория совр. А. к. входила в Монгольскую империю, затем в Золотую Орду, Белую Орду, к нач. 15 в. – в Сибирское ханство. В 16–17 вв. управлялась местной династией телеутов, противостоявшей рус. продвижению и зап. монголам (ойратам, или джунгарам).

Во 2-й пол. 17 в. началось заселение русскими Верхнего Приобья и предгорий Алтая. В нач. 18 в. для защиты от Джунгарского ханства сооружены Белоярская (1717) и Бикатунская (1718; впервые построена как острог в 1708–09, разрушена джунгарами в 1716) крепости. Территория А. к. входила в состав Сибирской губернии (1708–79), Колыванской области (1779–83), Колыванской губернии (1783–96), Тобольской губернии (1796–1804) и Томской губернии (1804–1917).

Активное развитие на Алтае получили добывающая и металлургическая отрасли пром-сти. В 1-й пол. 18 в. А. Н. Демидовым (из рода Демидовых) построены Колывано-Воскресенский (1729) и Барнаульский (1744) медеплавильные заводы. По указам от 1(12) и 12(23).5.1747 земли по рекам Иртыш и Обь вместе с заводами и рудниками поступили в управление Кабинета Е. И. В. Из них образован Колывано-Воскресенский (с 1834 Алтайский) горный окр., а с 1896 – Алтайский окр. с центром в г. Барнаул. В 1-й пол. 19 в. алтайские заводы занимали 1-е место в Рос. империи по выпуску серебра, 2-е – по выпуску меди. Во 2-й пол. 19 в. горная пром-сть вступила в полосу кризиса, при этом активно развивалась частновладельческая золотопромышленность: к концу 19 в. действовало 70 приисков и добывалось до 100 пудов золота ежегодно. Основой экономики Алтая в это время стало с. х-во. Распространились зерновые культуры (пшеница, овёс, рожь), картофель. Значительное развитие получило пчеловодство, в нач. 20 в. – молочное скотоводство и маслоделие.

Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. Алтай являлся одним из осн. районов поселения крестьян-переселенцев из центр. губерний России, особенно значительных масштабов переселенческое движение достигло в годы столыпинской аграрной реформы. В 1897 население Алтайского окр. составляло 1,3 млн. чел., в 1916 – 2,6 млн. чел. В кон. 19 в. по Алтаю прошёл участок Сибирской ж. д., к 1915 построена Алтайская ж. д., соединившая Новониколаевск, Барнаул и Семипалатинск.

В 1917 решением Врем. правительства из состава Томской губ. выделена Алтайская губерния. В 1925–37 территория совр. А. к. входила в Сибирский край, Западно-Сибирский край. 28.9.1937 создан Алтайский край РСФСР.

Хозяйство

А. к. – индустриально-аграрный регион (объём промышленного производства по стоимости в 1,9 раза превышает объём сельскохозяйственного производства, 2014), входит в Западно-Сибирский экономический район. На долю края приходится: 100% российского производства авиационных шин и покрышек (2014), 82,3% сульфата натрия, 25,8% железнодорожных шпал, 25,5% шин и покрышек для сельскохозяйственных машин, 20,8% пресс-подборщиков, 20,7% деревообрабатывающих станков, 19,5% воздушных и вакуумных насосов, 13,8% товарных вагонов, 12,7% кокса, 11,8% водогрейных котлов центрального отопления; 23,2% пищевых добавок, 3,1% зерна (10-е место среди субъектов РФ; 5-е место в 2015), 12,5% муки (1-е место), 10,7% макаронных изделий (3-е место), 21,2% круп (2-е место), в т.ч. гречневой 46,5%; 20% растительных кормов; 2,8% картофеля (7-е место); 11,8% льноволокна (3-е место); 4,6% молока (3-е место), 18,8% молочной сыворотки, 14,6% сыров и сырных продуктов (1-е место); 2,7% мяса в убойном весе (9-е место), 5,4% мёда (4-е место); 3% поголовья свиней (5-е место), 2,6% общего производства сельскохозяйственной продукции (8-е место).

ВРП А. к. 410,8 млрд. руб. (2013), в расчёте на душу населения 171,6 тыс. руб. В структуре ВРП (% 2013) доля сельского и лесного хозяйства – 14,2; добывающей промышленности – 1,0; обрабатывающей промышленности – 18,7; строительства – 4,6; оптовой, розничной торговли и услуг по ремонту – 17,3, операций с недвижимостью и услуг аренды – 11,9, государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального страхования – 8,1, транспорта и связи – 7,0, здравоохранения и предоставления социальных услуг – 5,8, образования – 4,9, производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 3,8, прочих видов услуг – 2,7. Соотношение предприятий по формам собственности (% от общего числа организаций, 2014): частная – 81,7, государственная и муниципальная – 13,2, общественных и религиозных организаций (объединений) – 3,3, прочие формы собственности – 1,8. Продукция частных предприятий составляет 95,7% от всей продукции обрабатывающей промышленности.

Экономически активное население 1153 тыс. чел. (2014), из них занятые 92,3%. Отраслевая структура занятости (% 2014): сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство 19,3; добывающая промышленность 0,3; обрабатывающая промышленность 12,9; строительство 5,1; производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,8; оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств, мотоциклов и бытовых изделий и предметов личного пользования 17,9; гостиницы и рестораны 1,4; транспорт и связь 7,9; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 4,9; образование 9,0; здравоохранение и предоставление социальных услуг 7,8; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2,9; другие виды деятельности 7,7. Официальный уровень безработицы 7,2% (2014; в среднем по РФ – 5,2%). Денежные доходы на душу населения 18,4 тыс. руб./месяц (66,4% от среднего по РФ); 17,0% населения имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность

Отраслевая структура промышленного производства (% 2014): производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака 42,8; производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий 22,7; производство машин, транспортных средств и оборудования 10,4; металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 6,9; производство прочих неметаллических минеральных продуктов 3,8; обработка древесины и производство изделий из дерева 2,6; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 2,4; целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 1,8; текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 1,1; прочие виды обрабатывающих производств 5,5.

А. к. – энергодефицитный регион; до 40% потребляемой энергии поступает из объединённой энергосистемы Сибири. Общая установленная мощность электростанций 1527,1 МВт (2014); крупнейшие из них: Барнаульские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 (Барнаульский филиал компании «Кузбассэнерго»; суммарная мощность 772,2 МВт, 46,4% энергосистемы края), Бийская ТЭЦ-1 («Бийскэнерго»; 535 МВт), ТЭЦ компании «Алтай-Кокс» (г. Заринск; 200 МВт) и ТЭЦ Алтайского тракторного завода (г. Рубцовск). Электростанции в качестве топлива используют каменный уголь Кузнецкого (Кемеровская область) и Южно-Якутского [Республика Саха (Якутия)] бассейнов и бурый уголь Канско-Ачинского (Красноярский край) бассейна. Перспективным направлением является освоение гидро- и ветроэнергетического (особенно перспективны Кулундинский и Славгородский районы) потенциала, а также использование отходов деревообработки и сельскохозяйственного производства. Использование гидроэнергетического потенциала рек значительно сократит дефицит электроснабжения удалённых сельских районов.

Чёрная металлургия представлена коксовым заводом компании «Алтай-Кокс» (1981; производство 4,1 млн. т кокса, 89,2 тыс. т каменноугольного пека, 43,6 тыс. т бензола, 93,2 тыс. т сульфата аммония, 2014), Тальменским заводом порошковой металлургии (1987; металлические порошки, пудра и крупка, паста цветных металлов), «Рубцовским литейным комплексом ЛДВ» (1992; чугунные печи, плиты, дверцы, решётки, а также синтетический чугун – насыщение стального лома углеродом) и заводом «Вторчермет» (отделения в Барнауле и Бийске; переработка металлолома).

Добычу полиметаллических руд осуществляет компания «Сибирь-Полиметаллы» (1998; пос. Потеряевка), разрабатываются месторождения: Степное – 392,5 тыс. т (2014), Зареченское – 116,1 тыс. т, Корбалихинское – 62,0 тыс. т (все три – в Змеиногорском районе), Рубцовское (Рубцовский район) – 198,0 тыс. т и др. Действуют обогатительные фабрики на базе Рубцовского (2006; мощность 400 тыс. т руды в год) и Зареченского (2007; 100 тыс. т в год) месторождений. Также добывают никель-кобальтовые и ртутные руды. Добыча золота на Новофирсовском (Курьинский район; компания «Золото Курьи»; 1038,4 кг, 2014) и Мурзинском 1 (Краснощёковский район; «Артель старателей „Поиск“»; 126,2 кг) месторождениях.

Машиностроение – одна из ведущих отраслей промышленности А. к. Крупнейшие центры: Барнаул, Рубцовск и Бийск. Особенно выделяется сельскохозяйственное машиностроение. Действуют свыше 20 предприятий; из них в Рубцовске – «Алтайский тракторный завод» (1942; производство гусеничных тракторов, в т. ч. с бульдозерным, лесохозяйственным, погрузочным, землеройным, геологоразведочным и дорожно-строительным оборудованием; лесопожарных, трелёвочных, бурильно-крановых и бурильно-сваебойных машин, а также лесопогрузчиков), заводы нестандартного оборудования (1998; оборудование для сельского хозяйства, в т. ч. энергосберегающей сельскохозяйственной техники «Агромир», горнодобывающей, лесной, мукомольной промышленности, в т. ч. мельниц «Мукомол», станкостроения и строительства), «АСМ-запчасть» (почвообрабатывающие машины, плуги, культиваторы, запасные части к сельскохозяйственной технике и метизы), инструментальный (все три – в структуре компании «Сибагромаш»; 2006; на базе «Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения») и запасных частей (в составе НПО «Алмаз»; почвообрабатывающая техника марки «Алмаз»); в Барнауле – заводы компаний «Агроцентр» [1999; посевные комплексы, культиваторы, сеялки «Виктория», бороны, плоскорезы и тракторные погрузчики, сборка зерноуборочных комбайнов «Алтай-Палессе» (совместно c компанией «Гомсельмаш», г. Гомель, Белоруссия)] и «Агроспецмашина» (1996; кормозаготовительная техника), Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения (АНИТИМ; 1957; разработка и создание высокоэффективной техники плазменной резки и сварки металлов, выпуск машин и механизмов для сельского хозяйства, нагревательных систем, теплогенераторов, вибротехники «Анитима»), «Машзавод» (бороны, мобильные крематоры марки «Veles») и Алтайский филиал «Петербургского тракторного завода» (тракторы «Кировец»).

В отраслевой структуре машиностроения велика роль предприятий оборонно-промышленного комплекса: Рубцовский филиал НПК «УралВагонЗавод» (ведёт историю с 1959; современное название и статус с 2011; выпуск тягачей, специальных краново-бурильных, гусеничных машин, транспортёров-тягачей, асфальтоукладчиков, посевных почвообрабатывающих комплексов, сеялок), Алтайский приборостроительный завод «Ротор» (1962; Барнаул; навигационные приборы для судов, электронные блоки, детали и узлы для оптико-электронных приборов, управляющие и вспомогательные комплексы ПВО, комплектующие авиационной и ракетной техники, а также товары народного потребления), завод «Сибприбормаш» (1969; г. Бийск; спецтехника, режущий и измерительный инструмент, детские игровые развлекательные комплексы и др.), Барнаульский патронный завод (1941; спортивно-охотничьи и боевые патроны и мишенные установки) и др. Также действуют предприятия по производству энергетического и электротехнического оборудования: «Сибэнергомаш» (Барнаул; паровые котлы большой мощности, промышленные вентиляторы и дымососы, теплообменное оборудование и др.; второй по величине в РФ производитель котельного оборудования и первый – промышленных вентиляторов), Бийский котельный завод (оба – 1942; проектирование, изготовление и монтаж оборудования для котельных и мини-ТЭЦ, ремонт энергетического оборудования, разработка и выпуск котлов на растительных отходах и шлаках с повышенным КПД) и Алтайский трансформаторный завод (Барнаул). Среди ведущих предприятий транспортного машиностроения – заводы компаний «Алтайвагон» (головной в г. Новоалтайск, Первомайский район; 1941; разработка и производство товарных вагонов, в т. ч. крытых; мощность 10 тыс. в год, одно из крупнейших профильных предприятий в РФ; филиал в г. Рубцовск; 2003; стальное вагонное литьё; мощность 50 тыс. т в год), «Алтайдизель» (г. Барнаул; двигатели и запасные части к ним), «Барнаултрансмаш» (судовые, промышленные и транспортные дизельные двигатели), «Алтайтрансмаш-сервис» (1997; г. Рубцовск; разработка, выпуск и ремонт гусеничной техники повышенной проходимости и топливозаправщиков «Скиф»), Барнаульский вагоноремонтный завод (1926; изготовление и ремонт железнодорожного грузового подвижного состава и запасных частей), Алтайский моторный завод (1955; г. Барнаул; структурное подразделение концерна «Тракторные заводы»; современное название с 1958; дизельные двигатели для тракторов, комбайнов, дизель-генераторных установок, лесопромышленной и дорожно-строительной техники, а также комплектующие для них) и Алтайский завод прецизионных изделий (г. Барнаул; форсунки и распылители для двигателей). В Барнауле также выпускают кузнечно-прессовое оборудование («Барнаульский завод механических прессов»), лесозаготовительную и лесопожарную технику, крановые и сварочные установки («Алтайсельмаш»), в Рубцовске – трубопроводную арматуру, лесные противопожарные плуги, эструдеры для переработки термопластов, нестандартные металлоконструкции для детского игрового оборудования, спортивных тренажёров, городского и садово-паркового дизайна («Рубцовский металлозавод»; ведёт историю с 1956).

Добыча поваренной и глауберовой соли в Кучукском озере (Благовещенский район). Среди перерабатывающих предприятий химической промышленности – заводы компаний «Кучуксульфат» [1992; пос. Степное Озеро, Благовещенский район; производство сульфата натрия (657,5 тыс. т, 2014), бисульфата натрия, сернистого натрия и средств бытовой химии на базе солей Кучукского озера, а также вылов рачков артемии для экспорта в Республику Корею, Японию и Китай] и «Алтайхимпром» (1944; г. Яровое; лакокрасочные и кремнийорганические материалы, средства бытовой химии), Алтайский шинный комбинат [1969; г. Барнаул; современное название и статус с 2004; шины для сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей (всего свыше 80 моделей, в т. ч. марок «Forward» и «Алтайшина»), автобусов, троллейбусов, а также для гражданской и военной авиации], Михайловский завод химических реактивов (г. Барнаул; единственный в РФ производитель фармакопейного карбоната магния и уксуснокислой меди, также выпуск химических реактивов, фармацевтических препаратов, пищевой соли, моющих средств, оксидов железа для красок, аккумуляторов, катализаторов, пищевых добавок и др.), Бийский олеумный завод (1965; г. Бийск; серная кислота, промышленные взрывчатые вещества, электролиты, присадки к дизельному топливу, модификаторы бетонов, дорожных и фасадных красок) и фармацевтические фабрики «Алтай», «Эвалар» и «Алтайвитамины» (все три – в структуре НП «Алтайский биофармацевтический кластер»; г. Бийск; свыше 150 видов фармацевтических препаратов, ок. 1000 видов биологически активных добавок, продукты питания с заданными полезными свойствами и медицинская техника). Лесопромышленный комплекс А. к. включает лесозаготовку, деревообработку и производство мебели. Ведущие предприятия: Рубцовский и Каменский (пос. Октябрьский, Каменский район) лесоперерабатывающие комбинаты (оба – производство пиломатериалов), Бобровский лесокомбинат (с. Бобровка, Первомайский район; каркасно-панельные дома по шведско-финской технологии), производственное подразделение «Содружество» (с. Павловск – клеёный брус и деревянные лестницы, с. Топчиха – конструкции для деревянных малоэтажных зданий; оба – Павловский район; все – в структуре лесной холдинговой компании «Алтайлес»), Бийский опытный лесоперевалочный комбинат (пиломатериалы и столярные изделия), заводы компаний «Алтай Форест» (2008; с. Ларичиха, Тальменский район; древесностружечные плиты – 70 тыс. м3 в год, пиломатериалы, пеллеты; переработка нестандартной и мелкотоварной древесины), «Алтайкровля» (1980; г. Новоалтайск; пиломатериалы, кровельные материалы, картон, бумага, гофротара), «Сиблюкс» (г. Бийск) и «Эко Терем» (г. Барнаул; оба – дома из оцилиндрованных брёвен), Бийский фанерный комбинат, мебельные фабрики в Барнауле («Алтаймебель» и др.; корпусная и мягкая мебель), Рубцовске (ведёт историю с 1956, современное название с 1992; корпусная мебель) и Бийске.

Добыча гранита, мрамора, порфира и яшмы. Производство железобетонных конструкций (комбинаты железобетонных изделий и завод крупнопанельного домостроения в Барнауле), изделий из асбеста (Барнаульский завод асбестовых технических изделий), кирпича (заводы в Барнауле: «Алтайкирпич», «Силикатчик», «Рекорд», «Турина гора»; в Бийском районе: «Боровой кирпичный завод», пос. Боровое, «Керамика», село Малоугренево; и др.), мягких кровельных материалов (Новоалтайский картонно-рубероидный завод) и нерудных строительных материалов (Бийский гравийно-песчаный карьер, с. Шульгинка, Советский район; и др.). Производство текстильных и швейных изделий в А. к. – одно из наиболее развитых в Западной Сибири. Основные предприятия размещаются в Барнауле – хлопчатобумажный (выпуск ваты и ватных изделий; хлопчатобумажной пряжи; хлопчатобумажных платьевых, бельевых и технических тканей и изделий из них) и меланжевый (1934; хлопчатобумажные костюмные, портяночные, матрацные и палаточные ткани, летние полевые костюмы, матрацы и постельное бельё; 70% продукции – для нужд Министерства обороны РФ) комбинаты, фабрики: «Алтайский трикотаж» (детский, мужской и женский трикотаж, домашний текстиль, школьная форма и спецодежда), трикотажная «Спецобъединение-Сибирь» (2004; спецперчатки), швейная «Авангард-Плюс» (специальная и форменная одежда для МО и МЧС РФ и домашний текстиль) и «Лакаса-Тэкс» (махровые полотенца); в Рубцовске – швейная фабрика (1945; собственный бренд верхней детской и взрослой одежды «Den’s»; 144–180 тыс. зимних костюмов, 360 тыс. летних изделий в месяц; 80% продукции – детский ассортимент). Также производство обуви («Фабрика обуви» в Барнауле; кожаная обувь специального назначения – для охотников, рыболовов, туристов, сотрудников охранных предприятий), меховых изделий (Барнаульская овчинно-меховая фабрика и меховая фабрика «Сибирячка», г. Камень-на-Оби), войлочных изделий (Барнаульская фабрика валяльно-войлочных изделий; 1924; валенки, войлок, войлочная обувь и рукавицы, комплекты для сауны, утеплители автомобильного двигателя; утеплённые резиновые галоши). В перспективе группа компаний «Русская кожа» планирует построить в А. к. кожевенный завод (проектируемая мощность – 1,2 млн. м2 готовой кожи в месяц).

Пищевкусовая промышленность – одна из ведущих в А. к. Муку, макаронные изделия, зерновые хлопья и крупы выпускают предприятия компаний: «Мельник» (г. Рубцовск; также подсолнечное масло и комбикорма), «Алейскзернопродукт» (г. Алейск; также подсолнечное масло), «Пава» (два мелькомбината на территории края: в районных центрах Михайловское и Ребриха; также отруби и кормосмеси), «Продбаза» (г. Барнаул; также специи и приправы), «Алтайская крупа» (агрохолдинг «Гудвилл»; с. Советское), элеваторы «Коротоякский» (пос. Целинный, Хабарский район; в структуре АПК «Грана-Хабары», кроме трёх мельниц и крупоцеха – комбикормовый завод, колбасный, хлебопекарный и кондитерский цеха) и «Ключевский» (с. Ключи). Бийский маслоэкстракционный завод (1927) производит подсолнечное и соевое масло и шрот, Барнаульский маслобойный завод (1914) – нерафинированное подсолнечное масло торговой марки «Золотой Алтай», жареные семечки, жмых, соевый шрот и масленичный шлам, завод «Алтайский подсолнух» (2000; г. Барнаул) – нерафинированное подсолнечное масло, семечки и жмых, завод компании «АгроСиб-Раздолье» (2002; г. Барнаул) – подсолнечное, рапсовое и соевое масло и шрот. Действуют сахарные заводы – Алейский (био-комплекс по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, производство сахара, жома, кормов для животных, бетаина) и Черемновский (с. Черемное, Павловский район); консервные заводы – Барнаульский (овощные консервы), Поспелихинский (с. Поспелиха; овощные и фруктовые консервы и маринады), «Концентрат» (овощные консервы) и «Сибирский сок» (сок и безалкогольные напитки; оба – г. Бийск). Мясные продукты, в т. ч. из мяса птицы выпускают Рубцовский мясокомбинат (1925; мясо, корма для домашних животных), заводы компаний «Алтайский бройлер» (г. Бийск; мясо птицы), «Мяспром», «Алтайские колбасы» (оба – г. Барнаул) и «Алтаймясопром» (пос. Среднесибирский, Тальменский район); питьевое молоко и молочные продукты – Барнаульский молочный комбинат (молоко, сливки, сливочное масло, творог, сметана, сыр, глазированные и творожные сырки, био-продукты), заводы компаний «Холод» (г. Заринск; сливочное масло, творог, сметана, сыр) и «Алтайхолод» (г. Барнаул; мороженое); рыбные продукты – Бийский рыбзавод (1938; нарезка холодного копчения из сёмги, форели, палтуса, осетра, кеты и горбуши; пресервы из горбуши, сельди, мойвы, салаки, кильки, кальмара, морской капусты; различные полуфабрикаты). Иткульский спиртовой (с. Соколово, Зональный район) и Барнаульский ликёро-водочный заводы производят крепкие алкогольные напитки; Бочкарёвский (с. Бочкари, Целинный район) и Барнаульский пивоваренные заводы – пиво и безалкогольные напитки; Бийская табачная фабрика – табачные изделия. Стоимость экспорта А.к. 735,7 млн. долл. (2014; в т.ч. в страны СНГ 62,7%), импорта 432,6 млн. долл. (из стран СНГ 50,1%). Вывозятся (% стоимости, 2014): древесина и целлюлозно-бумажные изделия 21,2, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё 20,1, продукция топливно-энергетического комплекса 13,7, продукция химической промышленности 12,8, машины, оборудование и транспортные средства 12,6, металлы и изделия из них 1,7. Ввозятся (% стоимости, 2014): машины, оборудование и транспортные средства 29,7, продукция топливно-энергетического комплекса 17,8, металлы и изделия из них 17,4, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё 13,2, продукция химической промышленности 11,9, древесина и целлюлозно-бумажные изделия 0,9. Главные внешнеторговые партнёры: Китай, США, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Афганистан, Германия и Украина.

Сельское хозяйство

А. к. – один из важнейших сельскохозяйственных районов страны. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства 113,9 млрд. руб. (2014; 8-е место в РФ). В отраслевой структуре незначительно преобладает животноводство (53% стоимости сельскохозяйственной продукции, 2014). Сельскохозяйственная освоенность территории высокая; площадь сельскохозяйственных угодий 10,6 млн. га (63,1% площади края, 2014), из них пашня 6,5 млн. га (1-е место среди регионов РФ). Посевная площадь 5470,6 тыс. га (2014). Структура посевных площадей (%, 2014): зерновые 67,9, кормовые 17,6, технические 13,1, картофель и овощебахчевые культуры 1,4. А. к. занимает 10-е место в стране по валовому сбору зерна (2014). Яровую пшеницу выращивают практически повсеместно, главные районы – в западной равнинной части А. к. Из других зерновых культур выращивают ячмень и овёс. А. к. – единственный регион в Сибири, где культивируют подсолнечник (14-е место среди регионов РФ, 2014), сою и сахарную свёклу (13-е место). Подсолнечник выращивают в западных и северо-западных, сахарную свёклу – в центральных, лён-долгунец – в более увлажнённых восточных районах. А. к. – один из крупнейших производителей картофеля (2,8% валового сбора в РФ; 7-е место, 2014) и льноволокна (11,8%; 3-е место). Действует всемирно известный НИИ садоводства им. М. А. Лисавенко (1973; г. Барнаул; выведение сортов плодовых и ягодных культур адаптированного типа).

Основные отрасли животноводства: молочно-мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, а также мараловодство и пчеловодство. Поголовье скота (тыс. голов, 2014): крупный рогатый скот 833,3 (4-е место среди регионов РФ), свиньи 605,5 (5-е место), овцы и козы 245,8 (18-е место). Овцеводство распространенно в засушливых и менее распаханных равнинных районах. А. к. – крупный поставщик шерсти тонкорунных овец в Сибирском федеральном округе и основная база племенного овцеводства для восточных районов страны.

Мараловодческие хозяйства расположены в горных районах, ежегодно производят свыше 6 т ценного лекарственного сырья – консервированных пантов. Одно из перспективных хозяйств – компания «Курдюм» (1993; создана на базе совхоза «Карагайский»). Основная часть продукции поставляется на экспорт в Республику Корея, Китай, Белоруссию, Польшу и Германию.

Восстанавливается форелевое хозяйство «Зори» (Советский район; бывший совхоз «Радужный»; его мощность достигала 50 т рыбы в год). Валовой сбор мёда 4 тыс. т (2015).

Личные подсобные хозяйства производят 48,6% продукции растениеводства (2014), сельскохозяйственные организации 41,4%, крестьянские (фермерские) хозяйства 10,0%. Сельскохозяйственные организации специализируются на производстве сахарной свёклы (78,8% валового сбора, 2014), зерна (67,8%) и семян подсолнечника (64,4%), личные подсобные хозяйства – мёда (93,8%), картофеля (91,9%), плодов и ягод (88,2%), шерсти (85,6%), овощей (84,9%) и молока (58,4%). По производству мяса в убойном весе доли личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных организаций примерно равны – 50,5% и 47,4% соответственно.

Туризм

В А. к. развиваются культурно-познавательный (создаётся туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город», туристические маршруты «Малое Золотое кольцо Алтая», «Большое Золотое кольцо Алтая» и историко-культурный маршрут «Казачья подкова Алтая»), лечебный (курорт Белокуриха; г. Яровое – лечебные грязи; с. Завьялово – солёное, щелочное и пресные озёра и реликтовый бор), спортивный (конные и пешие походы, велосипедный и горнолыжный спорт, рафтинг на реках Бия и Катунь, альпинизм и дельтапланеризм), пляжный (озеро Ая и особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»), событийный (международные фестивали: туристско-спортивный «Большой Алтай» и «Праздник сыра»; всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»; фестивали: туристский «Песчаная», «Сибирская масленица», напитков «АлтайФест»; праздники цветения маральника и «Ремесло – душа народа»; медовая ярмарка; и др.), деловой (международный форум «Алтай. Точки Роста», книжный фестиваль и др.), экологический (реликтовое озеро Савушинское), развлекательный (игорная зона «Сибирская монета»; 2014; с. Ая) и паломнический туризм.

Транспорт

Общий грузооборот транспорта ок. 60,5 млрд. т ⋅ км (2014), из них на долю железнодорожного приходится 98,6%, автомобильного 1,2%, магистрального трубопроводного 0,1%, внутреннего водного 0,03%. В перевозках пассажиров лидируют автобусный (60,6%, 2014) и железнодорожный (28,2%) транспорт.

Протяжённость железных дорог 1452 км (2014). Основная магистраль Новосибирск – Барнаул – Семей (Семипалатинск, Казахстан) соединяет Сибирь и Среднюю Азию. Важнейшие железнодорожные станции: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Алтайская (г. Новоалтайск), Алейская (г. Алейск). Плотность сети железных дорог 86 км на 10 тыс. км2 (средняя по РФ – 50 км). Структура железнодорожных перевозок (%, 2014): каменный уголь и кокс 67,0, зерно 20,0, металлы 5,8, древесина 5,6, химические товары и нефтепродукты 1,6.

Длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием 37,7 тыс. км (2014). Через А. к. проходят две федеральные трассы: Барнаул – Рубцовск – Семей и Новосибирск – Барнаул – Бийск – Ташанта (Чуйский тракт). Автомобильный транспорт обеспечивает основную часть внутренних перевозок, для большей части предгорно-горных районов это единственный вид транспорта. На реках Обь, Катунь и Бия осуществляется судоходство; протяжённость судоходных внутренних водных путей 781 км. Главные речные порты – Барнаул и Бийск. Основные грузы – зерно, строительные материалы, лес. Введён в эксплуатацию магистральный газопровод Новосибирск – Барнаул (нить от газопровода Сургут – Омск – Новосибирск; 2000; длина 292 км; мощность 1,7 млрд. м3/год). Аэропорты: международный им. Германа Титова (1937) в Барнауле, внутренние в Бийске и Рубцовске (используются непостоянно).

Образование. Учреждения культуры

В крае действуют (2015) 883 дошкольных учреждения (106,2 тыс. воспитанников), 1092 дневных общеобразовательных учреждения (в т. ч. 1077 государственные, всего 245,6 тыс. учащихся). Функционируют 179 учреждений дополнит. образования, которые посещают 39% школьников, 13 вечерних школ (св. 5,6 тыс. учащихся). Среднее профессиональное образование дают 38 средних специальных учебных заведений (ок. 31,7 тыс. учащихся), высшее – 10 вузов (69,2 тыс. студентов). В А. к. 1178 учреждений досугового типа, 841 библиотека, 58 музеев.

Главные научные учреждения, вузы, библиотеки и музеи находятся в Барнауле [в т. ч. 5 НИИ СО Россельхозакадемии, Алтайский государственный университет (основан в 1973), Алтайская краевая универсальная библиотека имени В. Я. Шишкова (основана в 1888), Алтайский краеведческий музей (основан в 1823), Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (основан в 1989)] и Бийске [в т. ч. Бийский государственный педагогический университет имени В. М. Шукшина (основан в 1939), Бийский краеведческий музей имени В. В. Бианки (открыт в 1920), Музей Алтайской духовной миссии (основан в 2008)]. Среди других учреждений культуры – Музей камнерезного дела на Алтае (1985, открыт в 1988; село Колывань), Музей истории горного производства имени Акинфия Демидова (1985, г. Змеиногорск), Алтайский государственный мемориальный музей Г. С. Титова Музей космонавтики (2011, село Полковниково), Музей М. С. Евдокимова (2012, пос. Верх-Обский), Музей Р. Рождественского (2012, село Косиха), мемориальный Музей М. Т. Калашникова (2013, село Курья), Дом-музей В. С. Золотухина (2016, село Быстрый Исток); картинные галереи в городе Рубцовске, в сёлах Михайловское, Павловск и Родино. Центр немецкой культуры «Вайценфельд» (2014, с. Полковниково). В с. Сростки, на родине В. М. Шукшина, расположен Всероссийский мемориальный музей-заповедник (1978, современный статус с 1999). Ежегодно в день рождения писателя здесь проходят литературные Шукшинские чтения.

Средства массовой информации

Крупнейшие газеты – «Алтайская неделя», «Алтайская правда», «Молодёжь Алтая», «Вечерний Барнаул», «Свободный курс». Среди аудиовизуальных СМИ лидирует гос. телерадиокомпания «Алтай». Действуют также частные телекомпании «АТН», «Город», «Спектр», частная радиостанция «Юнитон».

Здравоохранение

В А. к. более 250 больниц (в т. ч. 14 краевых, 60 районных) на 27,5 тыс. коек, св. 200 поликлиник, св. 1000 фельдшерско-акушерских пунктов; специализированные центры: кардиологический, гепатологический, гематологический, проктологический, ортопедический, челюстно-лицевой хирургии (2002). Работают св. 11 тыс. врачей, ок. 28 тыс. лиц среднего мед. персонала. Общая заболеваемость – 861 случай на 1000 жит. Наиболее распространены болезни органов дыхания, пищеварения, травмы и отравления, инфекционные и паразитарные болезни. Курорты – Белокуриха, Лебяжье.

Туризм, рекреация

Белокуриха – один из центров горнолыжного туризма (горнолыжный комплекс «Благодать», где проводятся междунар. соревнования и чемпионаты России по горнолыжному спорту и сноуборду). Туристов привлекает живописный ландшафт края. Популярное место отдыха – левобережье реки Катунь в районе озера Ая.

Изобразительное искусство

Древнее искусство А. к. (см. в разделе Исторический очерк) представлено находками, относящимися к культурам бронзового и раннего железного веков (керамика, нашивные бляшки из бронзы и золотой фольги, украшения оружия, выполненные в традициях скифо-сибирского звериного стиля). К Средневековью (8–12 вв.) относятся памятники кимаков, древних хакасов и др. тюркоязычных народов (бронзовые, инкрустированные и позолоченные украшения поясов и конской сбруи). В 19 в. декоративно-прикладное иск-во достигло высокого уровня в творчестве мастеров-камнерезов Колыванской шлифовальной фабрики, выполнявших предметы интерьера по заказу имп. Кабинета по рисункам архитекторов К. И. Росси, Дж. Кваренги, А. Н. Воронихина (в т. ч. «Царица ваз», 1828–43, Эрмитаж; по рисунку А. И. Мельникова). В 1802 в А. к. по указу Александра I приехал первый проф. художник В. П. Петров, запечатлевший облик городов и посёлков края. Крупным явлением в изобразит. иск-ве дореволюц. периода стало творчество художников Д. И. Кузнецова (ученика Г. И. Чорос-Гуркина), А. О. Никулина. В 1918–22 в Барнауле существовало Алтайское худож. об-во, развивавшее идею слияния нар. и проф. творчества (художники Н. Н. Емельянов, М. И. Трусов, В. Н. Гуляев и др.). Иск-во сер. и кон. 20 в. представлено работами художников П. Панарина, А. Щебланова, Н. Короткова. На родине В. М. Шукшина (с. Сростки) в 2004 открыт памятник писателю (бронза, скульптор В. М. Клыков).

Музыка

Традиционная музыкальная культура представлена преимущественно музыкой русских переселенцев, а также немцев, украинцев, населяющих южные районы кумандинцев и др. народов. Сохранению традиций народной культуры способствует деятельность Алтайского государственного Дома народного творчества (основан в Барнауле в 1939 как краевой, с 2013 современное название) – организатора краевого фестиваля русского фольклора «Древо» (с 1998, ежегодно). В числе фольклорных ансамблей А. к. – «Древляне» Тюменцевского районного Дома культуры (1991, с 1993 народный коллектив, с 2000 современное название), «Сиберия» староверческого села Тихонькая Усть-Коксинского района (1987, с 1993 народный коллектив).

Центр музыкальной жизни А. к. – Барнаул. В 18 – 1-й пол. 19 вв. здесь существовали штатные военные оркестры, с сер. 19 в. выступали приезжие музыканты и оперные артисты, действовали местные кружки любителей музыки, среди которых – Барнаульский музыкальный кружок (1895–1903). Традиционно развивалось церковное хоровое пение, существовали и светские хоры – например, при 2-м городском училище (под руководством А. А. Филимонова). Оркестровая музыка в 1880-е гг. исполнялась оркестром Любительского театра, с нач. 1890-х гг. – любительским симфоническим оркестром под руководством А. И. Клястера, который в 1897 инициировал регулярные концерты в клубе Барнаульского Общественного собрания. Известны также кружок А. Г. Басарева – служащего Управления Алтайского округа, Великорусский оркестр под руководством Л. С. Ракина (основан в 1912 при торговой школе). Концертными площадками служили залы Алтайского горного собрания, Народного дома, гостиные в частных домах и др. В 1911–16 функционировало Второе Сибирское хоровое общество, при котором в 1913 открылись хоровые классы (в 1917 было преобразовано в Музыкальное общество). В марте 1917 в Барнауле создана Народная консерватория, которая существовала до 1919; в 1920 на её базе открыта Рабоче-крестьянская консерватория (впоследствии музыкальная школа № 1). В нач. 1920-х гг. в Барнауле работали, кроме того, Пролетарская капелла, более 10 хоров, симфонический оркестр, оркестр первого кинотеатра «Совкино» и несколько духовых и народных («великорусских») оркестров. Среди музыкантов нач. 20 в. – А. В. Анохин, пианисты А. И. Марцинковский и К. Н. Нечаев, скрипач И. А. Свинкин.

В 1944 в Барнауле основана филармония, приоритетным направлением в её деятельности было музыкальное просветительство. В 1951 при филармонии был создан симфонический ансамбль, в 1955 преобразованный в симфонический оркестр, который на протяжении многих лет выступал вместе с Барнаульским городским академическим хором, бийским хором «Голоса Сибири», другими хоровыми, вокальными и инструментальными коллективами края. Композиторы Барнаула Е. Н. Кравцов, В. Г. Пешняк входили в состав Сибирской организации СК СССР (создана в 1942 в Новосибирске). Концертная жизнь края была особенно интенсивной в кон. 1950-х – нач. 1960-х гг., в эти годы на сцене филармонии выступали Э. Г. Гилельс, Д. Ф. Ойстрах, А. И. Хачатурян и др. крупные отечественные музыканты, в 1970–80-е гг. гастролировали С. Т. Рихтер, Б. М. Давидович, Д. А. Башкиров, Г. Кремер, М. Л. Ростропович и др. видные исполнители и коллективы, после 1984 (открытие органа в зале филармонии) – Л. И. Ройзман, Л. Дигрис. Заметными культурными событиями (в отсутствие в А. к. оперного театра) стали концертные исполнения опер «Алеко» С. В. Рахманинова, «Травиата» Дж. Верди, «Кармен» Ж. Бизе, в которых участвовали оркестр и солисты филармонии и солисты-гастролёры.

В Барнауле работают (2016): Алтайский краевой государственный театр музыкальной комедии (возник в Бийске в 1959 при слиянии двух коллективов – краевого ансамбля оперетты Горно-Алтайска, 1956, и Бийского драматического театра; с 1960 в статусе краевого, с 1964 в Барнауле, с 1991 государственный; главный дирижёр с 1990 – В. Н. Крестенко). В составе Алтайской краевой государственной филармонии –Симфонический оркестр (1955; художественный руководитель с 1999 и главный дирижёр с 2000 – В. А. Рылов), Филармонический университетский русский оркестр (основан в 2000 на базе учебного оркестра кафедры музыкального искусства Алтайского государственного университета), инструментальная капелла «КамерАнс» (2012), Мужской вокальный ансамбль (2013), ансамбль русской песни «Вечёрки» (с 2013 в составе филармонии) и др. Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь» (в 1961–77 работал как Барнаульский городской самодеятельный оркестр русских народных инструментов, в 1982 после перерыва возобновил свою деятельность под руководством Е. И. Борисова, с 1984 народный самодеятельный коллектив, с 1990 Государственный Великорусский оркестр «Сибирь», с 1991 современное название и профессиональный статус, с 2006 имени им. Е. И. Борисова). Специальное музыкальное образование дают учебные заведения среднего звена – Алтайский государственный музыкальный колледж (основан в 1956 как Барнаульское музыкальное училище, с 1995 государственный статус, с 2007 современное название), музыкальные колледжи (бывшие училища) в Бийске (1967) и Рубцовске (1969).

Театр

Театральное искусство развивается со 2-й половины 18 в.: первый любительский коллектив («Театральный дом») создан в Барнауле в 1776. Регулярные выступления профессиональных театральных трупп начались в 1870-х гг. «Общества любителей драматического искусства» появились в Бийске (1887) и Барнауле (1890). В 1921 в Барнауле в результате слияния профессиональных коллективов Алтайской губернии был создан Первый государственный театр (с 1936 Барнаульский драматический театр; с 1937, после образования А. к., – Краевой театр драмы, с 1991 – имени В.М. Шукшина). В А. к. работают также: Молодёжный театр Алтая имени В.С. Золотухина (1958), театр кукол «Сказка» (1963) – в Барнауле; Драматический театр (1936), театр «Куклы-Великаны» (1990) – в Бийске; Драматический театр (1937), Театр кукол имени А.К. Брахмана (1965) – в Рубцовске. В разные годы проводились фестивали «Малая сцена», «Классика на сцене», «Театральный разъезд», Краевой фестиваль хореографического искусства. С 2014 в Барнауле 1 раз в два года проводится Всероссийский Молодёжный театральный фестиваль имени В.С. Золотухина.

О проф. лит-ре алтайцев см. в ст. Алтай, о традиц. нар. творчестве см. в ст. Алтайцы.