ВОРО́НЕЖ

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

ВОРО́НЕЖ, город в России, адм. центр Воронежской обл. Нас. 848,8 тыс. чел. (2005). Расположен в сев.-зап. части области, на р. Воронеж, в 12 км от её впадения в р. Дон. Крупный транспортный узел. Междунар. аэропорт.

Основан осенью 1585 как крепость (строитель и первый воевода В. – С. Ф. Сабуров) на юго-зап. границе Рус. гос-ва для защиты от крымских и ногайских татар, в 1590 сожжён ими. Восстановлен в 1594. В сер. 17 в., в связи со строительством Белгородской черты, утратил воен. значение, превратившись в торговый и ремесленный центр. С 1696 в В. под рук. Ф. М. Апраксина началось строительство рус. мор. флота (в т. ч. судов, участвовавших во 2-м Азовском походе 1696). В 1705–69 (с перерывами) осн. работы велись на верфи в г. Тавров (ныне – в черте В.). В 1708–15 В. – уездный город, в 1715–25 центр Азовской губернии, в 1725–1928 – Воронежской губернии (в 1779–96 Воронежское наместничество). В 18 – сер. 19 вв. один из ключевых центров суконного производства в Центр. России (мануфактуры Гардениных, Тулиновых). Через В. прошли линии Козлово-Воронежской (1868), Воронежско-Ростовской (1871) и Киево-Воронежской (1894) железных дорог. Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. В. превратился в один из крупнейших пром. городов Центр. России. В 1879 в В. состоялся съезд «Земли и воли» 1870-х гг. В окт. 1919 город занят корпусом ген.-л. А. Г. Шкуро, в том же месяце, в ходе Воронежско-Касторненской операции 1919, был взят частями Красной Армии. В 1928–34 В. – центр Центральночернозёмной области, с 1934 – Воронежской обл. В 1930-е гг. в его состав вошло левобережье р. Воронеж. С 6.7.1942 по 25.1.1943 правобережная часть города была оккупирована герм. войсками, освобождена в ходе Воронежско-Касторненской операции 1943.

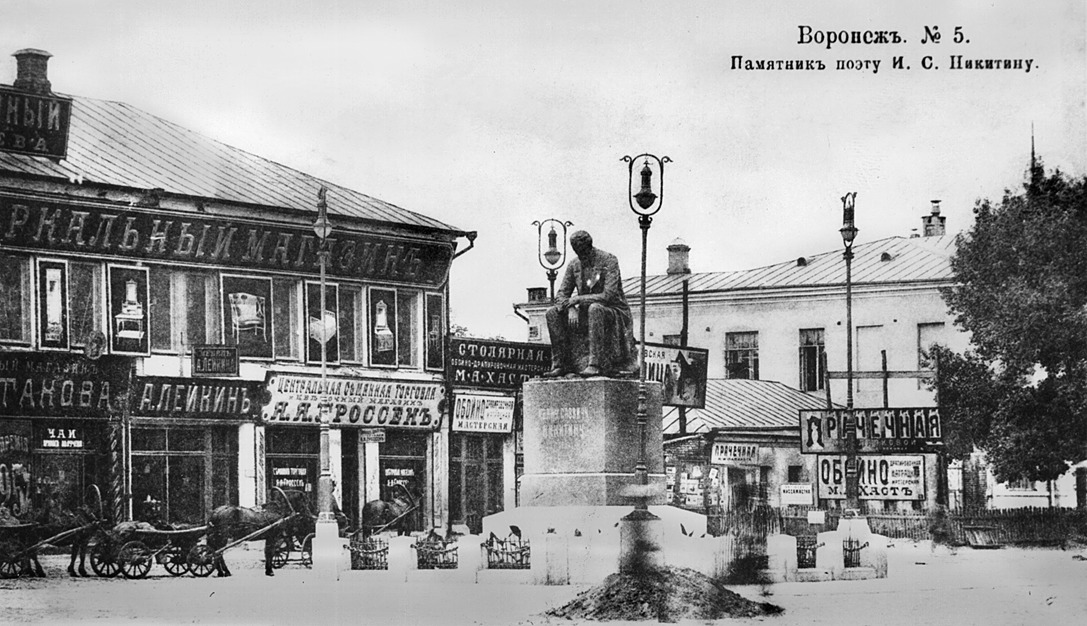

Основой восстановления В. после Вел. Отеч. войны стал генплан 1946 (арх. Л. В. Руднев и группа воронежских архитекторов). В классицистич. формах реконструированы быв. образцы стиля конструктивизм (Управление Юго-Восточных железных дорог, 1928–32, 1952, арх. Н. В. Троицкий; дом «Утюжок», 1930–34, арх. А. И. Попов-Шаман, 1955–1957, арх. В. С. Левицкий; здание Инженерно-строит. ин-та). К 1950 В. полностью восстановлен. Среди архит. памятников: барочные церкви – Воскресения (1761–68), Введения (1770–80), Никольская (1712–20; перестроена в 1749–55); дома в стиле барокко (купца Савостьянова и губернатора Потапова – дворцового типа); Казённая палата (1786–87; проект Дж. Кваренги, руководил строительством губернский арх. И. И. Волков; перестроена после Вел. Отеч. войны), Покровский собор (1833–1841, возможно, арх. И. А. Блицын; колокольня – 1791) и особняки (Тулиновых, Ненарокомовой, т. н. дом Мартынова) – в стиле классицизма. Акатов во имя свт. Алексия Московского женский мон. объединяет постройки 17–19 вв. и совр. здания (основан в 1620, возобновлён в 1989; Свято-Алексиевский 2-этажный храм, 1804–19, 1844; шатровая колокольня, 1674, и др.). В исторической застройке В. преобладают архитектурные сооружения 2-й пол. 19–20 вв., в т. ч. здания в формах неоклассицизма (арх. М. Н. Замятнин и др.) и необарокко (гл. корпус С.-х. ин-та им. Петра I, 1913–1916; инженеры А. И. Дитрих, В. В. Соколовский, ныне Государственный аграрный ун-т им. К. Д. Глинки); в стиле модерн построена гостиница «Бристоль» (1909–10, инж. М. Е. Фурманов) и др. Памятники: Петру I (1860; скульптор А. Е. Шварц, арх. А. А. Кюи; статуя возобновлена в 1956, скульптор Н. П. Гаврилов), А. В. Кольцову (1868, скульптор А. Трискорни), Жертвам белого террора (1929, арх. Попов-Шаман), В. И. Ленину (1940, скульптор Н. В. Томский; восстановлен в 1950), И. С. Никитину (1911, худ. И. А. Шуклин) и др. Мемориалы Вел. Отеч. войны: «Ротонда» (руины одного из корпусов больницы с мемориальным сквером, 1960–80-е гг.), «Чижовский плацдарм» (1975; скульпторы А. А. и О. П. Толмачёвы, арх. В. А. Селютин) и др.

В. – крупный центр образования, науки и культуры Черноземья. В городе находятся 56 н.-и. и проектно-конструкторских институтов и бюро. Функционируют (2005) 46 вузов (включая филиалы), из них 14 государственных, в т. ч. Воронежский гос. ун-т (основан в 1918 на базе эвакуированной в В. части Юрьевского ун-та), ун-ты – аграрный (1913), педагогич. (1931), технич. (основан в 1956 как вечерний машиностроит. ин-т; статус и название изменялись; с 1993 совр. назв.); академии – лесотехнич. (1918), архитектурно-строительная, мед., технологич. (все 1930), искусств (1971). 4 областные б-ки, в т. ч. универсальная науч. б-ка (1864). Музеи: областные – краеведч. (1894, с 1986 совр. название), Худож. музей им. И. Н. Крамского (1933), Лит. музей им. И. С. Никитина, Музей А. В. Кольцова; Дома-музеи И. С. Никитина и А. Л. Дурова (1978). «Арсенал» (в здании кон. 1770-х гг.) и др.

Воронежский театр оперы и балета (1961), Воронежский театр драмы им. А. Кольцова, кукольный театр «Шут» (1925; при нём – Музей театральной куклы им. А. А. Веселова), ТЮЗ (1932), Камерный театр (1993). В составе Филармонии (1937) – Симфонич. оркестр (1925). Воронежский русский народный хор. Цирк (1929; в совр. здании – с 1972).

В. – крупнейший пром. центр Воронежской области. Наиболее развиты радиоэлектронная и авиац.-космич. пром-сть. Ведущие предприятия радиоэлектронной пром-сти: «Электросигнал» (средства связи спец. и пром.-технич. назначения), завод полупроводниковых приборов, «Видеофон» (телевизоры «Рубин»), радиозавод «Полюс» (радиодетали), «Воронежская электронно-лучевая трубка». Осн. предприятия авиац.-космич. пром-сти: Воронежское акционерное самолётостроит. об-во («ВАСО»), «Электроприбор», механич. завод, КБ химав- томатики. Действуют заводы: тепловозоремонтный им. Ф. Э. Дзержинского (образован из ж.-д. мастерских, открытых в 1868; в т. ч. произ-во газотурбовозов), вагоноремонтный им. Э. Тельмана (основан в 1912 как Отрожские вагоноремонтные мастерские Юго-Восточных железных дорог), тяжёлых механич. прессов «Тяжмехпресс», горно-обогатит. оборудования «Рудгормаш», станкостроительный, «Воронежсельмаш» (крупный производитель зерноочистит. машин). Развиты также химич. («Воронежсинтезкаучук» – одно из старейших предприятий отрасли в стране, «Воронежшина» и др.) и пищевая (в т. ч. мукомольно-крупяная) пром-сть. Произ-во мед. оборудования и медикаментов («МикроМед» – электронная мед. техника, «Воронежхимфарм – Время» – крупный производитель лейкопластырей), светотехнич. и деревообрабатывающего оборудования, строит. материалов, трикотажных изделий, резиновой обуви и др. 2 ТЭЦ. Близ В. – Нововоронежская АЭС (г. Нововоронеж).

В окрестностях В. – Гос. археологич. музей-заповедник «Костёнки» (1968; Хохольский р-н), Природный историко-археологич. музей-заповедник «Дивногорье» (1991; Лискинский р-н), Музей-усадьба Д. В. Веневитинова (с. Новоживотинное Рамонского р-на).