АНГО́ЛА

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

АНГО́ЛА (Angola), Республика Ангола (República de Angola).

Общие сведения

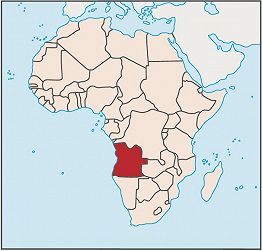

А. – государство в Юго-Зап. Африке. На западе омывается Атлантическим океаном. А. включает также пров. Кабинда – полуанклав на побережье Атлантического ок., между территориями Республики Конго и Демократич. Республики Конго. Пл. 1246,7 тыс. км2. Нас. 12,9 млн. чел. (2005). Столица – Луанда. Офиц. язык – португальский. Денежная единица – кванза. Адм.-территориальное деление: 18 провинций (табл. 1).

Таблица 1. Административно-территориальное деление (2005)

| Провинция | Площадь, тыс. км2 | Население, тыс. чел. | Административный центр |

|---|---|---|---|

| Бенгела | 31,8 | 721,0 | Бенгела |

| Бенго | 31,4 | 192,5 | Кашито |

| Бие | 70,3 | 1336,5 | Квито |

| Зайри | 40,1 | 377,4 | Мбанза-Конго |

| Кабинда | 7,3 | 214,4 | Кабинда |

| Квандо-Кубанго | 199,0 | 130,0 | Менонге |

| Кунене | 89,3 | 242,0 | Онджива |

| Луанда | 2,4 | 2776,1 | Луанда |

| Маланже | 97,6 | 1058,4 | Маланже |

| Мошико | 223,0 | 368,4 | Луэна |

| Намибе (быв. Мосамедиш) | 58,1 | 164,7 | Намибе |

| Северная Кванза | 24,2 | 402,4 | Ндалатандо |

| Северная Лунда | 102,8 | 303,5 | Лукапа |

| Уамбо | 34,3 | 1802,8 | Уамбо |

| Уиже | 58,7 | 1080,9 | Уиже |

| Уила | 75,0 | 948,4 | Лубанго |

| Южная Кванза | 55,7 | 653,1 | Сумбе |

| Южная Лунда | 45,6 | 146,1 | Сауримо |

А. – член ООН (1976), Африканского союза (1999; в 1976–98 – ОАЕ), МБРР (1989), МВФ (1989), ВТО (1996).

Государственный строй

А. – унитарное государство. Конституция А. принята 11.11.1975 (действует с поправками). Форма правления – смешанная республика.

Глава государства и исполнит. власти – президент, избираемый путём всеобщего и прямого голосования на 5 лет (может переизбираться ещё дважды). Президент стоит во главе всех гос. институтов. В его полномочия входит защита государства и координация отношений между ветвями власти; президент является главнокомандующим вооруж. силами.

Высший орган законодат. власти – однопалатное Нац. собрание (220 депутатов), избираемое путём всеобщих и прямых выборов на 4 года: 130 депутатов избираются по пропорциональной системе по всей стране, 90 депутатов – по мажоритарной системе. Постоянная комиссия – орган Собрания, который выполняет его функции в межсессионный период.

Правительство включает президента, премьер-министра и министров; оно несёт ответственность перед Нац. собранием.

В А. существует многопартийная система. Среди партий: Нар. движение за освобождение Анголы (МПЛА; основано в 1956), Нац. союз за полное освобождение Анголы (УНИТА; основан в 1966) и др.

Природа

Рельеф

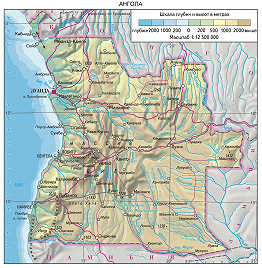

Б. ч. страны занимает плоскогорье, крутым уступом поднимающееся над узкой (50–160 км) прибрежной низменностью (см. карту). Плоскогорье более приподнято в зап. части (выс. 1500–2000 м), здесь местами возвышаются отд. горы, в т. ч. массив Бие с высшей точкой страны – горой Моко (2620 м); постепенно оно понижается на север (в сторону впадины Конго), на восток (к долине р. Замбези) и на юго-восток (к впадине Калахари).

Геологическое строение и полезные ископаемые

Территория А. находится в пределах Африканской платформы. Выходы кристаллич. фундамента, сложенного породами архея и нижнего протерозоя, образуют щиты Касаи, Ангольский, Бангвеулу и выступ Кванза. Отложения верхнего докембрия формируют складчатый пояс Зап. Конго на северо-западе и фрагменты складчатых систем Кибарид-Катангид и Дамарид на востоке и юге страны. Платформенный чехол развит во впадинах Конго и Окаванго, а также формирует периокеанич. прогибы. В его составе развиты отложения верхнего докембрия и верхнего палеозоя – триаса со следами древних оледенений, широко распространены континентальные породы мелового возраста и песчанистые толщи кайнозоя. Известны крупные месторождения нефти, железных руд, алмазов (см. Ангольско-Конголезская алмазоносная провинция), гипса, фосфоритов, бокситов, каменной соли, а также руд урана, меди, золота, марганца, титана, ванадия, лития и др. полезных ископаемых.

Климат

Во внутренней (большей) части А. климат экваториальный муссонный, на побережье – тропический пассатный, засушливый. Чётко выделяются два сезона: влажное лето (октябрь – май с коротким сухим периодом в январе – феврале) и сухая зима (июнь – сентябрь). Ср. темп-ры самого тёплого месяца (сентябрь или октябрь) от 17 °С в верхней части склонов до 28 °С в нижней; самого прохладного (июль или август) соответственно от 13 до 23 °С. Осадков от 1000–1500 мм в год на севере до 600–800 мм на юге. На приморской низменности холодное Бенгельское течение понижает темп-ру воздуха в июле (самом прохладном месяце) до 16–20 °С, в марте (самом тёплом месяце) до 24–26 °С. Осадков от 250–500 мм в год на севере до 50–100 мм на юге. Зимой характерны ночные туманы касимбо.

Реки

На северо-востоке А. реки принадлежат бассейну р. Конго (крупнейшая – р. Касаи с левым притоком Кванго), на западе – Атлантического ок. (Кванза и Кунене). На востоке и юго-востоке протекают р. Замбези (верхнее течение) с притоком Квандо и р. Кубанго. В сухой сезон реки сильно мелеют или пересыхают (особенно на юге и юго-западе), во время летних дождей катастрофически разливаются. Почти все они порожисты, стремительны и непригодны для судоходства, но обладают большими запасами гидроэнергии.

Почвы, растительный и животный мир

Почти 40% территории А. занято лесами и редколесьями. На северо-востоке, гл. обр. по долинам рек, – влажные тропич. леса с ценными породами деревьев (эбеновое, тоддалия ланцетовидная и др.). Во внутренних районах преобладают сухие листопадные тропич. редколесья, чередующиеся с обширными злаковыми саваннами на бедных ферралитных (коричнево-красных и др.) почвах. На севере и в центр. части приморской низменности – травянистые и кустарниковые саванны с баобабом на красно-бурых ожелезнённых и чёрных тропич. почвах. В долинах – заросли папируса, пальмы. В юж. части – опустыненные саванны и полупустыни на красновато-бурых почвах, на крайнем юге – пустыни, где растёт своеобразное дерево-карлик – вельвичия удивительная, характерное только для каменистых безводных пустынь Зап. и Юго-Зап. Африки.

В А. обитают слон, лев, леопард, гепард, буйвол, бородавочник, шакал, зебра, разл. антилопы, трубкозуб, обезьяны; в пров. Маланже встречается чёрная антилопа. Многочисленны пресмыкающиеся и насекомые. Прибрежные воды богаты рыбой. В А. 13 охраняемых природных территорий общей пл. ок. 8,2 млн. га, в т. ч. нац. парки Камея, Иона (местонахождения вельвичии удивительной), Мупа, Кисама, Кангандала.

Население

Большинство населения А. – народы банту; из них крупнейшие – овимбунду (25%), амбунду (23%), конго (13%), луэна (8%), чокве (5%), кваньяма (4%), ньянека (4%), лучази (2%), овамбо (2%), мбвела (2%), ньемба (2%), сев. лунда (1%), мбунда (1%), гереро (103 тыс. чел.) (2000, оценка). На языках банту говорят и пигмеи (тва; 0,1%). Койсанские народы (квади, хукве, разл. группы кунг) составляют 0,5%. Особая группа – т. н. евроафриканцы: мулаты, говорящие на португ. яз. или его креолизированном варианте (1%). Португальцев в стране осталось менее 0,09%.

Совр. демографич. статистика А. базируется на оценочных данных, т. к. последняя перепись проводилась в 1970. Характерная особенность населения А. – его молодость: св. 43% – молодёжь до 14 лет, лиц старше 65 лет – 2,8%, ср. возраст населения 18 лет. Высокие уровни рождаемости (45 на 1000 жит.) и фертильности (6,33 детей на 1 женщину) обеспечивают быстрый естеств. прирост населения, несмотря на высокую смертность (25,9 на 1000 жит.) и крайне низкую продолжительность жизни (36,9 года; мужчины 36,1, женщины 37,6 года). Уровень младенческой смертности (192,5 на 1000 новорождённых; 2004) в А. – один из самых высоких в мире. В 1990–2000 по среднегодовому приросту населения (3,3%) А. занимала 3-е место в Африке (после Ливии и Нигера). Отмечается значит. перевес женского населения над мужским. Ср. плотность нас. 10,4 чел./км2. Традиционно наиболее густо заселено побережье в районе городов Луанда, Лобиту, Бенгела и Кабинда (св. 1100 чел./км2). Относительно высокая плотность населения в центр. и зап. частях внутреннего плоскогорья. В юж. (включая побережье океана) и вост. районах, а также на наиболее высоких участках внутреннего плато плотность населения в осн. не превышает 1 чел./км2. В городах проживает более 28% населения. Крупнейшие города (тыс. чел., 2003): Луанда – 2300, Уамбо (быв. Новый Лиссабон) – 171, Лобиту – 136, Бенгела – 133, Квито – 86, Лубанго (быв. Сада-Бандейра) – 75, Маланже – 70, Мбанза-Конго – 64. Экономически активное нас. 5,6 млн. чел. (2003), из них более половины безработные и не полностью занятые (2001). На с. х-во приходится 85% занятых, пром-сть и сферу услуг – 15% (2003).

Религия

Большинство населения А. – христиане, из них св. 44% – католики, ок. 15% – протестанты (баптисты, методисты, конгрегационалисты). Остальные жители А. – приверженцы разл. афрохристианских синкретических культов (напр., кимбангизм) или исповедуют местные традиц. верования. В 16 в. король Афонсу I принял католичество, а его сын Энрике в 1518 стал первым чернокожим епископом в истории христианства.

Исторический очерк

Ранняя история А. изучена слабо. В 13 в. на территории Сев. А. образовалось гос-во Конго. Позднее на ангол. земле возникли др. раннеклассовые гос. образования. К моменту появления первых европейцев (португ. экспедиция Диогу Кана в 1482) здесь существовали гос-ва Ндонго, Лунда, Бенгела; в 16–17 вв. возникли Матамба и Кассанже. В 16 в. португальцы основали на побережье А. неск. укреплённых фортов, в т. ч. Сан-Паулу-ди-Луанда (1576). С кон. 16 в. они стали проникать во внутренние районы А. Упорное сопротивление захватчикам оказала Нзинга Мбанди Нгола, правившая в 1-й пол. 17 в. в гос-вах Ндонго и Матамба. Только в кон. 17 в. А. вновь подверглась португ. завоеваниям.

До сер. 19 в. гл. занятием португальцев в А. была работорговля; по оценкам, за 3 века из страны было вывезено (гл. обр. в Бразилию) ок. 5 млн. чел. Дольше всех (до кон. 19 в.) колонизаторам сопротивлялось гос-во Лунда. В 1885–91 Португалия, Бельгия, Германия и Англия определили совр. границы А., полную оккупацию которой Португалия завершила лишь в нач. 1920-х гг. В 1951 колония А. получила статус «заморской провинции».

Колониальный режим не раз вызывал стихийные нар. восстания. В сер. 20 в. в подполье возникли первые патриотич. организации: в 1954 Союз народов Севера Анголы (с 1958 Союз народов Анголы – УПА) и в 1956 Нар. движение за освобождение Анголы (МПЛА). УПА опирался на этнич. базу баконго и поначалу стремился к отделению Сев. А. и воссозданию гос-ва Конго в его ср.-век. границах. МПЛА выступало за независимость единой А. 4.2.1961 МПЛА подняло в Луанде восстание, положившее начало вооруж. этапу антиколониальной борьбы. 15.3.1961 УПА организовал нападения на ряд плантаций в Сев. А., носившие расовый и этнич. характер. В ответ колонизаторы усилили массовый террор, спасаясь от которого сотни тысяч ангольцев бежали в соседние страны. В то же время португ. правительство попыталось проводить реформы: в 1960-х гг. были отменены постановления о принудительном труде, ангольцам предоставлены некоторые гражд. права, расширены прерогативы местных органов власти. Но эти меры почти не отразились на положении осн. массы коренного населения.

После объединения УПА с Демократич. партией Анголы (март 1962) был создан Нац. фронт освобождения Анголы (ФНЛА); 5.4.1962 его руководство автономно от МПЛА создало «Временное правительство Анголы в изгнании» (ГРАЕ) во главе с Х. Роберто. МПЛА во главе с А. Нето сумело создать в 1961–72 ряд военно-политич. районов (ВПР) с выборными органами власти.

В марте 1966 в вост. районах возник Нац. союз за полную независимость Анголы (УНИТА) во главе с опиравшимся на этнич. базу овимбунду Ж. Савимби. УНИТА вскоре стал сотрудничать с колониальными властями. С 1961 ангол. вопрос неоднократно обсуждался в ООН, в ОАЕ и в др. междунар. организациях. По призыву ОАЕ большинство государств Африки разорвали дипломатич. отношения с Португалией и объявили ей экономич. бойкот. СССР поддерживал антиколониальную войну в А., оказывая политич., экономич. и воен. помощь МПЛА.

После революции 1974 португ. демократич. правительство прекратило колониальную войну и предоставило А. право на независимость. 15.1.1975 Португалия, МПЛА, ФНЛА и УНИТА подписали соглашение о практич. путях перехода А. к независимости. Но внутриангол. противоречия и вмешательство извне привели к гражд. войне и иностр. интервенции. На территорию А. вторглись войска ЮАР и Заира, поддержавшие ФНЛА и УНИТА. 11.11.1975 в Луанде, находившейся под контролем МПЛА, была провозглашена независимость Нар. Республики А. (НРА) и сформировано правительство; президентом НРА стал А. Нето. Он провозгласил политику неприсоединения, невмешательства во внутренние дела др. государств, создание «полностью свободной от всех форм эксплуатации человека человеком процветающей и демократической страны». К концу марта 1976 вооруж. силы НРА совместно с прибывшими им на помощь кубин. формированиями вытеснили с территории НРА войска Заира и ЮАР, но гражд. война продолжалась до 2002.

В 1977 МПЛА преобразовалось в партию МПЛА – Партия труда (МПЛА – ПТ) с марксистской идеологией. В 1979, после смерти А. Нето, руководителем МПЛА – ПТ стал Ж. Э. душ Сантуш. C кон. 1970-х гг. усилилась помощь УНИТА со стороны зап. стран, прежде всего США. В кон. 1970-х – нач. 1980-х гг. при поддержке армии ЮАР УНИТА захватил значит. территорию на юге и востоке страны. В 1988 после долгих переговоров с участием представителей НРА, ЮАР, США, Кубы и СССР подписано Нью-Йоркское соглашение о прекращении помощи УНИТА со стороны ЮАР и выводе кубин. войск из страны.

В 1990 МПЛА – ПТ вернулась к прежнему названию МПЛА и объявила своими целями «демократич. социализм», рыночную экономику и многопартийную систему. В мае 1991 были достигнуты соглашения о прекращении войны, создании единой армии, проведении до кон. 1992 под междунар. контролем выборов президента и парламента. Офиц. наблюдателями за выполнением соглашений были Португалия, СССР и США. С 1992 назв. страны – Республика Ангола.

На выборах (сент. 1992) президентом был избран Ж. Э. душ Сантуш, а в Нац. собрании МПЛА получило 129 мест из 220. Хотя междунар. наблюдатели признали законность результатов выборов, Ж. Савимби отказался согласиться с ними и возобновил боевые действия. Однако с ликвидацией режима апартеида в ЮАР значительно сократилась иностр. поддержка УНИТА. Под нажимом США, Португалии и др. стран Савимби был вынужден пойти на заключение Лусакского соглашения (20.11.1994) о прекращении гражд. войны и формировании коалиц. правительства, но фактически ни это, ни последующие соглашения не выполнял. 22.2.2002 Савимби был убит в бою. Его преемником стал П. Лукамба Гату. 4.4.2002 между руководством А. и УНИТА было достигнуто соглашение о прекращении воен. действий и примирении.

Хозяйство

А. – аграрная страна с развитой добывающей пром-стью, обладающая при этом значительным по афр. масштабам пром. потенциалом. Абсолютный размер ВВП составляет 20,4 млрд. долл., ВВП на душу населения 1900 долл. (2003). На долю пром-сти приходится 67% ВВП, сферу услуг – 25%, с. х-во – 8%. В А. проводятся социально-экономич. преобразования. Большинство отраслей пром-сти национализируются, создаются с.-х. ассоциации и кооперативы, на крупных плантациях – госхозы. Почти непрерывные войны негативно отражаются на экономике. Только за последние 15 лет прямой материальный ущерб от боевых действий составил ок. 20 млрд. долл. Наиболее развиты экономич. районы: Северный с кофейными плантациями, Кабинда с нефтяными месторождениями и Северо-Восточный с крупными месторождениями алмазов. Крупнейшие экономич. центры: Луанда – гл. адм., пром. и финансовый центр, крупный порт; Лобиту – пром. центр и крупнейший морской порт; терминал трансафриканской ж.-д. магистрали Бейра–Лобиту; Намибе и Бенгела – центры рыболовства и переработки рыбы; Уамбо, Маланже, Лубанго и Квито – адм., с.-х. и транспортные центры внутренних районов страны.

Промышленность

Основа экономики А. – добывающая пром-сть.

По добыче нефти (37 млн. т в 2001; 45% ВВП), одной из лучших в мире по качеству, А. занимает 5-е место в Африке (после Нигерии, Ливии, Египта и Алжира). Разрушения воен. лет мало коснулись нефтедобывающей пром-сти. За последние 10 лет введено в эксплуатацию св. 20 месторождений, к 2005 планируется увеличить добычу в 2 раза. Эксплуатируется ок. 100 нефтяных скважин. Почти 90% нефти добывается в пров. Кабинда, из них до 65% даёт морская добыча на пл. 5,6 тыс. км2 (месторождения: Такула-Кабинда, Нумби-Кабинда, Коконго-Кабинда, Пакасса Блок-3, Комо-Памби Блок-3). Нефть добывается также в низовьях рек Кванза (7,5%) и Конго (2,5%). По Закону о нефти (1978) нефтяная пром-сть А. монополизирована гос. компанией «Сонангол», но государство может вступать в соглашение с иностр. компаниями в процессе разведки и разработки этих ресурсов. После принятия закона разработка новых месторождений ведётся с активным участием иностранного (амер., брит., франц. и др.) капитала – таких известных ТНК, как «Шеврон» («Chevron»), «Эксон» («Exxon»), «Шелл» («Shell»), «Петрофина» («Petrofina»), «Тексако» («Texaco»), «Бритиш петролеум» («British Petroleum»), и др., особенно в районе континентального шельфа у берегов Кабинды. Осн. нефтяные терминалы – Луанда, Малонго (Кабинда), Паланка и др. Доход от экспорта нефти составляет 80–90% стоимости всего экспорта страны.

Второй после нефти источник валютных поступлений – алмазы. А. занимает 6-е место в мире по добыче (после Австралии, Демократич. Республики Конго, Ботсваны, России и ЮАР) и 3-е – по суммарной стоимости добытых алмазов (после Ботсваны и России), поскольку в А. добывают гл. обр. ювелирные камни высокого качества. В 2000 добыча алмазов в А. оценивалась в 5,17 млн. кар, в т. ч. ювелирных – в 4,4 млн. кар. В 1981 создано гос. предприятие «Эндиама», контролирующее всю добычу и торговлю алмазами на территории А. Алмазы добывают в осн. в пров. Сев. Лунда, на одном из крупнейших в мире разрабатываемых месторождений Катока. Велика доля нелегальной добычи (УНИТА и частными старателями) – 55% (1998).

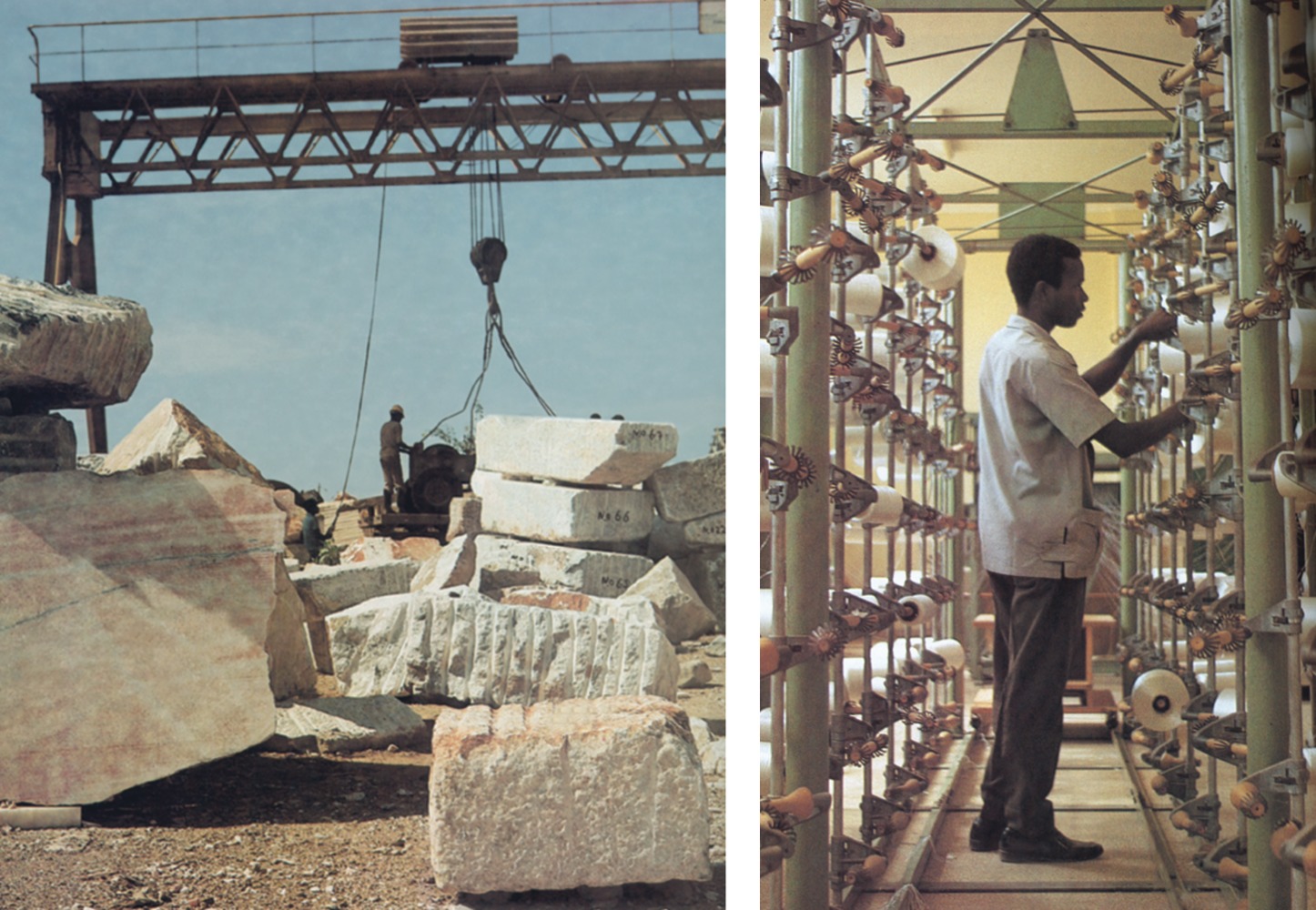

Добыча железной руды ведётся в рудниках в Касала-Китунгу (пров. Сев. Кванза). В небольших количествах добывают руды цветных (в частности, меди в р-нах Мавойо и Тетелу), благородных и радиоактивных (уран) металлов. Перспективны месторождения фосфоритов, крупнейшее из которых находится в пров. Зайри, в Киндонакаши (до 10 тыс. т в год), а также в пров. Кабинда. Кроме того, ведутся разработки месторождений гранита, мрамора, кварца.

А. – одна из богатейших стран Африки по обеспеченности энергоресурсами: нефтью, газом и гидроэнергией, которая используется лишь на 65%. Установленная мощность электростанций оценивается в 430 МВт. В 2001 было произведено 1,45 млрд. кВт·ч электроэнергии (из них 60% – на ГЭС). Крупнейшие ГЭС: Камбамбе (мощностью до 50 тыс. кВт) на р. Кванза, Матала на р. Кунене, Биопио на р. Катумбела и Мабубас на р. Данде; совр. ТЭС – в Порту-Алешандри. Электросеть разделена на 3 крупные электросистемы: Север, Юг и Центр. В рабочем состоянии находится менее 40% ЛЭП. Б. ч. повышающих подстанций разрушена или работает не на полную мощность из-за недавних воен. действий.

Размещение обрабатывающей пром-сти носит очаговый характер: район городов Луанда (св. 50%), Лобиту, Бенгела, Уамбо, Намибе. В Луанде действует нефтеперерабатывающий завод (1,6 млн. т в год), полностью обеспечивающий внутренние потребности страны в нефтепродуктах. Работают заводы по произ-ву текстиля, спичек, мыла и моющих средств, химич. удобрений, лекарств, автошин, пенопласта, цемента (на экспорт в Нигерию и Португалию). Действует ряд небольших заводов чёрной металлургии и металлообработки, несколько цехов по сборке из импортных деталей и узлов автомобилей «вольво», «фиат», «фольксваген», япон. мотоциклов и велосипедов. Пищевая пром-сть ориентирована в осн. на произ-во муки, пальмового масла, сахара, напитков, рыбных консервов, рыбной муки и др.

Сельское хозяйство

С.-х. угодья занимают 0,57 млн. км2 (21,8% территории), из них пашня – 2,4%, многолетние культуры – 0,4%, луга и пастбища – 97,2%. На орошаемые земли приходится 0,75 тыс. км2.

После провозглашения независимости крупные плантации были национализированы и превращены в госхозы, которые производят осн. массу идущих на экспорт сизаля, кофе, пальмового масла, подсолнечника, бананов, хлопка, табака, цитрусовых (табл. 2). Наряду с этим существуют ассоциации, фермы, кооперативы и частные хозяйства. Для внутреннего потребления выращивают кукурузу, сорго, маниок, фасоль, овощи. Обеспеченность с. х-ва техникой крайне низкая (на 1000 га, или на 100 работающих в отрасли, приходится 3,5 трактора). А. имеет благоприятные условия для пастбищного скотоводства, особенно на юге (провинции Уила и Намибе), а также на центр. плоскогорье (провинции Уамбо, Бенгела, Юж. Кванза). Развиты мясомолочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, пчеловодство (табл. 3). Важную роль играет рыболовство (особенно близ Бенгелы и Лобиту), в т. ч. речное. Рыба – осн. продукт питания ангольцев, а рыбная мука и консервы – важная статья экспорта. В водах А. разрешён лов рыбы Китаю, Португалии, Японии, Юж. Корее и России. Ведётся заготовка тропич. древесины. Развито кустарное производство.

Таблица 2. Посевная площадь и сбор основных сельскохозяйственных культур (2002)

| Культура | Сбор, тыс. т | Посевная площадь, тыс. га |

|---|---|---|

| Кассава (маниок) | 5394 | ... |

| Зерновые | 550 | 922 |

| В том числе: | ||

| кукуруза | 430 | 700 |

| рис (падди) | 100 | 200 |

| сорго | 16 | 20 |

| Сахарный тростник | 360 | 10 |

| Бананы | 300 | 31 |

| Цитрусовые | 78 | 14 |

| Арахис | 27 | 82 |

| Кофе | 2 | 65 |

Таблица 3. Поголовье скота и птицы (2002)

| Крупный рогатый скот, тыс. | 4150 |

| Козы, тыс. | 2050 |

| Свиньи, тыс. | 780 |

| Овцы, тыс. | 340 |

| Куры, млн. | 6,8 |

Транспорт

Длина железных дорог 2,8 тыс. км; плотность 22,5 км/10000 км2. Единой ж.-д. сети нет. Железные дороги идут из внутренних областей к побережью, имеют разную колею и не соединены между собой. Предназначены для вывоза сырья из глубинных районов страны к портам Луанда, Намибе и Лобиту. Осн. трансафриканская магистраль (Бенгельская ж. д.) связывает Атлантический (Лобиту) и Индийский (Бейра) океаны, пересекает А. с востока на запад в её центр. части. Все железные дороги нуждаются в модернизации. Длина автомобильных дорог 76,6 тыс. км (в т. ч. с твёрдым покрытием 19,2 тыс. км); плотность 61,4 км/1000 км2. Внутри страны преобладает воздушное сообщение: 244 аэропорта, 32 из них со взлётно-посадочными полосами с твёрдым покрытием. В Луанде – междунар. аэропорт. Речной транспорт не имеет большого значения, судоходны только нижние течения Кванзы (на протяжении 240 км от устья) и Кунене. Развито морское каботажное судоходство. Крупнейшие морские порты: Лобиту (глубоководный), Кабинда и Луанда (нефтеэкспортные порты), Намибе, Порту-Амбоин. Торговый флот насчитывает 7 судов (6 грузовых и 1 нефтеналивное, св. 1000 рег. бр.-т каждое; 2004) общим тоннажем 26,1 тыс. рег. бр.-т (или 42,9 тыс. т дедвейта). Крупнотоннажных траулеров нет. Общая длина трубопроводов 179 км (1997).

Внешнеэкономические связи

В 2003 стоимость экспорта составила 9,7 млрд. долл., импорта – 4,1 млрд. долл. Осн. статьи экспорта: сырая нефть, алмазы, нефтепродукты, природный газ, кофе, сизаль, хлопок, рыба, древесина. В 2003 на долю США приходилось 47,7% экспорта, Китая – 23,4%, Тайваня – 8%, Франции – 7,4%. Основу импорта составляют машины и электрооборудование, транспортные средства и запасные части к ним, лекарства, продовольствие, текстиль, вооружение. Гл. торговые партнёры (2003) – Португалия (18,2%), ЮАР (12,4%), США (12,2%), Нидерланды (11,6%), Франция (6,5%), Бразилия (6,1%), Великобритания (4,2%).

Вооружённые силы

Вооруж. силы (ВС) состоят из сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС (2004). Верховный главнокомандующий – президент, который осуществляет руководство ВС через Мин-во обороны и генеральный штаб. Осн. вид ВС – СВ (более 11300 чел.). В их боевом составе – танковые, мотопехотные, пехотные, артиллерийские, зенитные части и подразделения, а также части спец. назначения. На вооружении СВ имеются: танки (ок. 280 единиц); артиллерийские системы (более 2000 орудий, миномётов и РСЗО, из которых большую часть составляют орудия калибром менее 100 мм); БМП и БТР; стрелковое оружие; противотанковые и зенитные средства. В ВВС входят 5 авиац. баз и полк ПВО. Они состоят из боевых эскадрилий: истребительной, истребительно-бомбардировочных (2), разведывательной, транспортной, связи, вертолётных (2), учебных. В составе ВМС – дивизион десантных кораблей (1 корабль), дивизион патрульных кораблей (4 катера) и 4 роты морской пехоты. Комплектование ВС А. производится на основе Закона о всеобщей воинской обязанности (1982), в соответствии с которым граждане А. (мужчины и женщины) в возрасте от 18 до 23 лет обязаны пройти 3-годичную воен. службу. Подготовка офицерских кадров осуществляется в нац. воен. учебных заведениях и за рубежом.

Г. А. Налётов.

Здравоохранение

В А. на 100 тыс. жит. приходится 8 врачей (1 врач на 12500 жит.), 115 лиц ср. мед. персонала, 4 акушерки. Расходы на здравоохранение в 2001 составили 3,6% ВВП.

В. С. Нечаев.

Спорт

Олимпийский комитет А. признан МОК в 1980. Спортсмены А. участвуют в Олимпийских играх с 1980. Наиболее развиты виды спорта – лёгкая атлетика и футбол. Ведущие ангол. футбольные клубы «Примейру ди Агошту» и «Интер Клубе» играли в финалах афр. Кубка кубков (1998 и 2001).

Образование. Учреждения наукии культуры

Система образования включает (кон. 1990-х гг.) детские сады для детей 3–4 лет; подготовит. (инициативные) классы для детей с 5 лет, общеобразоват. и проф. школы, в т. ч. для взрослых; вузы. Начальное образование (1–4-е классы) обязательное и бесплатное. На основе базового общего образования, которое дают 8-летние средние школы, действуют учебные заведения по подготовке квалифицир. рабочих (от 1 до 4 лет обучения). Окончание их даёт право поступления в проф. учебные заведения: технич. уч-ща, проф.-технич. уч-ща и школы со сроком обучения 3–4 года. В связи с экономич. и политич. трудностями с кон. 1980-х гг. из курса полного среднего образования исключён заключительный двухлетний цикл. Выполнение этой задачи и формирование контингента абитуриентов возложено на спец. подготовит. курсы или факультеты вузов. Высшее образование дают гос. Ун-т им. А. Нето в Луанде (основан в 1963) и 3 частных ун-та. Действуют 8 н.-и. институтов (все в Луанде): гидрометеорологии и геофизики (1879), геологич. службы (1914), Нац. центр документации и историч. исследований (с 1933), мед. исследований (1955), ветеринарных исследований (1965), Центр хлопка (1970), Ин-т по изучению африканских и иностр. языков (1978), педагогич. и социальных исследований (1980).

Крупнейшие библиотеки находятся в Луанде: Муниципальная (основана в 1873) и Национальная (1968). Крупнейший музей – Нац. музей Анголы в Луанде (основан в 1938).

Литература

Литература А. возникла в сер. 19 в. Развивается преим. на португ. языке. Начало положили лирич. поэзия (Ж. да Силва Майя Феррейра, Ж. Д. Кордейру да Матта) и бытописательные романы (П. Ф. Машаду, А. Трони, А. ди Асис Жуниор), которым были присущи идеи нац. самоутверждения. 2-й этап развития лит-ры А. (кон. 1940-х – 1970-е гг.) характеризуется усилением антиколониальных мотивов (творчество поэтов А. Нето, А. Жасинту, М. Антониу, А. Лара, прозаика Ф. М. ди Каштру Сороменью). 3-й этап, т. н. период нац. реконструкции (1970-е – нач. 1990-х гг.), совпадает с подъёмом общественно-политич. и культурной жизни страны (творчество Ж. Луандину Виейры, О. Рибаша). Получает распространение историч. роман (М. Пакавира, Э. Абраншиш), развивается драматургия (пьесы Пепетелы). Для 4-го, «постсоциалистического» этапа развития ангол. лит-ры характерен новый взгляд на события в А. и Африке, отказ от революц. пафоса, политич. ангажированности (Пепетела, Ж. Э. Агуалуза).

Архитектура и изобразительное искусство

На севере страны сохранились древние наскальные схематичные изображения животных. В существовавших на территории А. ср.-век. государствах (Лунда, Конго и др.) наибольшего худож. совершенства достигла резьба по дереву, в т. ч. изготовление сложных скульптурных композиций для украшения кресел вождей, фигурок предков «навазейя», масок. Высоким уровнем мастерства у народов А. отличается плетение из травы, веток, соломы; изделия украшены чётким цветным геометрич. орнаментом. О резьбе и плетении в А. упоминали португальцы уже в 17 в. С приходом европейцев в А. появились крепости, контролировавшие побережье (Сан-Мигел, 1576, и Бенгела, 1617). В архитектуре А. сосуществуют как традиц. формы (сельские жилища на каркасе с травяной или соломенной кровлей), так и застройка городов по европ. типу в стиле провинц. португ. барокко и раннего классицизма. С нач. 20 в. возводятся здания в духе совр. европ. архитектуры. С сер. 1970-х гг. развивается проф. изобразит. искусство.

Музыка

Памятники архаич. культуры (до 8 в. н. э.) – железные идиофоны (найдены на высокогорье Бие). Ср.-век. культура государств Лунда, Ндонго представлена церемониальными оркестрами; известно об использовании труб из слоновой кости при встрече королём Конго португ. миссии в 1491. С 1490-х гг. через португальцев началось проникновение в А. европ. духовых инструментов. С распространением христианства в церковную практику введены, наряду с хоровым пением, колокола, использовались также маленькие колокольчики с трещотками. К 1578 относится описание воен. музыки народов бакунго и амбунду, к 1648 – традиции игры на ксилофонах в Сев.-Зап. А. В 17 в. зафиксированы разл. виды идиофонов, в т. ч. маримба, односторонний барабан нгаба, колокола лонга (2 ручных колокола на рукоятке); рог эпугу, музыкальный лук нсамби (плуриарк). Муз. традиции А. проникли с вывозом рабов в Лат. Америку. Гор. муз. культура формировалась под португ. и (в более раннее время) браз. влиянием. Специфич. формы гор. музыки: появившийся после 1-й мировой войны ансамбль «военной музыки» калукута (Юго-Вост. А.), в который входили традиц. идиофоны; музыка ламеллафонов ликембе (с 1920-х гг.; Сев.-Вост. А.). В 20 в. музыка играет важную роль в амбунду-португ. танцевальной культуре Луанды (танцы кадука, семба, ребита). В 1957 основан ансамбль «Нгола ритмуш» (исполняет лат.-амер. танцы румба, меренге и самба, использует гитару и традиц. идиофоны); его руководитель Лисеу Виейра Диаш в 1982 официально признан лидером совр. музыки А. В сер. 1960-х гг. распространились песни политич. содержания, среди исполнителей – А. Мингаш, Р. Мингаш, К. Ламартин. В 1960–1980-х гг. выступают ансамбли «Кисанже», «Илля», певцы М. Тете, П. Каштру. Представители композиторской традиции – Ф. Мукенга, Ж. М. Машаду, Ф. да Сиш. После 1975 получил известность певец и гитарист амбунду Массано, развиваются культурные связи с соседними государствами.

Первые записи традиц. музыки самого многочисл. народа А. – овимбунду сделаны в 1913, народов чокве и лувале – в 1950-е гг. В 1956 основана Школа музыки и танца в Луанде. Коллекции инструментов хранятся в музее Дунду в А., а также в Этнологич. музее в Лиссабоне (Португалия).