МАДАГАСКА́Р

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Электронная версия:

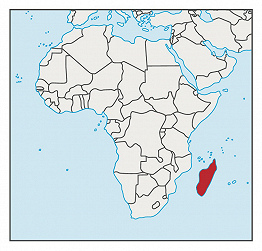

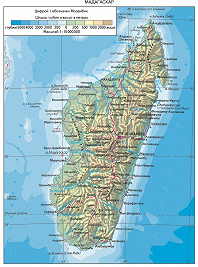

МАДАГАСКА́Р (малагасийское Madagasikara, франц., англ. Madagascar), Республика Мадагаскар (Repoblikan’i Madagasikara; франц. République de Madagascar, англ. Republic of Madagascar).

Общие сведения

М. – государство у юго-вост. побережья Африки, на о. Мадагаскар и близлежащих малых островах Нуси-Бе, Нуси-Бураха (Сент-Мари), Баррен и др. Пл. 587,3 тыс. км2. Нас. 26 923,4 тыс. чел. (2021, оценка). Столица – Антананариву. Офиц. языки – малагасийский, французский. Денежная единица – ариари. Адм.-терр. деление: 6 провинций, разделённых на 22 региона (фаритра).

М. – член ООН (1960), Африканского союза (1963, до 2002 ОАЕ), МВФ (1963), МБРР (1963), ВТО (1995), Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА; 1994), Сообщества развития Юга Африки (САДК; 2005).

Государственный строй

М. – унитарное гос-во. Конституция принята 11.12.2010.

Форма правления – президентская республика.

Глава гос-ва – президент, избираемый всеобщим прямым голосованием сроком на 5 лет (с правом одного переизбрания). По представлению партии или группы партий большинства в Нац. ассамблее президент назначает и смещает премьер-министра, а по представлению последнего – всех др. членов правительства. Президент является верховным главнокомандующим, может осуществлять законодат. полномочия посредством ордонансов, вправе распускать Нац. ассамблею. Наиболее важные решения президента оформляются в виде декретов.

Высший орган законодат. власти – двухпалатный парламент. Нижняя палата – Нац. ассамблея, избирается всеобщим прямым голосованием на 5 лет. Верхняя палата – Сенат (2/3 сенаторов избираются провинциями, 1/3 назначается президентом). Срок полномочий Сената 5 лет. С 19.3.2009 Нац. ассамблея и Сенат распущены в связи с переходом власти в стране к Высокой переходной администрации во главе с А. Радзуэлиной.

Исполнит. власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром.

По результатам выборов 2007 в Нац. ассамблее были представлены 2 партии: «Тиако и Мадагасикара» («Я люблю Мадагаскар») и Экономич. либерализм и демократич. действие для восстановления Мадагаскара.

Природа

Береговая линия (длина ок. 5000 км) слабоизвилиста. Наиболее крупный полуостров – Масуала. Вдоль вост. побережья протягивается полоса дюн, со стороны моря – лагуны, часть которых соединена искусств. каналами; вдоль зап. берегов – коралловые рифы. На юге берега высокие, местами обрывистые, на северо-западе и крайнем севере – скалистые, сильно расчленённые, здесь расположено неск. удобных заливов.

Рельеф

В вост. и центр. частях с севера на юг протягивается Высокое плато (преобладающие высоты 800–1000 м), его поверхность разбита тектонич. разломами на отд. останцовые вулканич. массивы – Царатанана (выс. до 2876 м, гора Марумукутру – высшая точка М.), Андрингитра (до 2666 м), Анкаратра (до 2642 м) и др. Между массивами залегают обширные тектонич. впадины, некоторые из них заняты озёрами (напр., оз. Алаутра), другие представляют собой плоские озёрно-аллювиальные и аллювиальные аккумулятивные равнины. Много потухших вулканов. На востоке плато обрывается двумя крутыми уступами к узкой (10–20 км) приморской аккумулятивной равнине, на западе – ступенями спускается (до 200–500 м) к низким плато, местами – известняковым (цинги), для которых характерны отчётливо выраженные карровые поля (напр., плато Бемараха). Вдоль побережья Мозамбикского прол. – широкая аккумулятивная низменность.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Остров М. сложен в осн. кристаллич. породами раннего докембрия, образующими фундамент Мадагаскарского кратона, который откололся от Африканской платформы в мезозое при распаде древнего континента Гондвана и раскрытии Индийского океана. Широко распространены архейские гнейсы, мигматиты, амфиболиты, кварциты, гранитоиды. Зеленокаменные пояса архея, сложенные преим. амфиболитами, развиты в сев. половине острова и на крайнем юге. Характерны интрузии габброидов и ультраосновных пород. Метаморфич. породы протерозоя имеются в центр. части острова (кристаллич. сланцы, кварциты, мраморы), а также на севере (метаморфизов. вулканиты основного состава, углистые сланцы). На западе и северо-западе докембрийский фундамент погружается под осадочный чехол, заполняющий глубокий (6–8 км) прогиб. Чехол включает отложения комплекса Кару верхнего карбона – нижней юры (древние ледниковые отложения – тиллиты, угленосные породы, континентальные песчаники, глинистые сланцы). На отд. участках в этом прогибе, а также вдоль вост. и юж. окраин острова распространены меловые вулканиты; имеется ряд центров кайнозойского вулканизма. На зап. побережье залегают нижнеюрско-палеогеновые мор. карбонатно-терригенные отложения. Нередки землетрясения, много термальных источников.

М. богат разл. полезными ископаемыми, важнейшие из которых – хромиты (месторождения Анказутаулана, Беманевика в центр. части и др.), графит (Амбатумитамба на востоке и др.) и драгоценные камни, из которых наибольший интерес представляют сапфиры (месторождения близ Илакуки, Манумбу, Сакарахи – в юго-зап. части; близ Рануцары – в юж. части), рубины (близ Андиламены в сев. части, Ватумандри на вост. побережье), цветные турмалины (месторождение Алацинайни-Ибити, близ Анцирабе, а также близ Нандихизану, к востоку от Антананариву), изумруды (близ Манандзари, на вост. побережье), а также аметисты, гранаты, кордиерит, данбурит, кунцит, цитрин. Имеются месторождения кобальт-никелевых руд (Амбатуви в вост. части и др.), руд меди и металлов платиновой группы (Лундукуманана в центр. части), бокситов (Манантенина на юго-востоке и др.), а также руд урана, железа, золота, редких металлов. Осн. запасы титана связаны с россыпями ильменита в дюнах вост. побережья, содержащими также циркон, рутил, монацит (месторождение Мандена к северу от Тауланару и др.). Известны месторождения каменной соли (на севере, близ Амбандзы), гипса, каолина, полевых шпатов, барита, слюды (мусковит и флогопит), строительных (известняки, мраморы и др.) и поделочных (агат, лабрадорит, амазонит, родонит, розовый кварц, яшма) камней. В зап. части М. выявлены месторождения каменного угля, битуминозных песчаников. Зап. шельф острова и отд. впадины на примыкающем побережье перспективно нефтегазоносны.

Климат

В сев. части М. (примерно до 20° ю. ш.) климат субэкваториальный. На востоке, на прибрежной низменности, ср. темп-ры самого тёплого месяца (февраль) 26 °С, самого холодного месяца (август) 20–21 °С. Среднегодовое количество осадков 2500–3500 мм, на п-ове Масуала до 6000 мм. В течение года отмечается некоторое снижение осадков в сентябре и октябре, в остальные месяцы выпадает более 150 мм. На зап. побережье темп-ры воздуха также высоки, но количество осадков уменьшается до 1000–1100 мм в год, с ноября по апрель чётко выражен сезон дождей. В юж. части острова климат тропический; на вост. побережье – жаркий и влажный (осадков 1200–1500 мм в год), на западном – жаркий и сухой (400–500 мм в год). Ср. темп-ры января в г. Тулиара 27,6 °С, июля 21 °С. На Высоком плато ср. месячные темп-ры воздуха от 13 до 20 °C (зимой иногда бывают небольшие заморозки), осадков от 1000 до 1500 мм в год; влажный сезон длится с октября по апрель. В вост. части острова часто случаются наводнения, вызванные ливневыми осадками и прохождением тропич. циклонов (обычно в январе – марте). На западе и в центр. части нередки засухи.

Внутренние воды

Б. ч. территории М. покрыта густой сетью многоводных рек. На востоке острова реки короткие, но порожистые и полноводные, особенно после дождей, на западе они немногочисленны, но более длинные, полноводные летом (ноябрь–апрель) и маловодные зимой; наиболее крупные из них – Суфиа, Бецибука, Махавави, Мангуки, Унилахи. На юго-западе реки зимой пересыхают. Судоходны лишь эстуарии наиболее крупных рек. Самое значит. озеро – Алаутра – мелководно. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы 337 км3 (из них 332 км3 – ресурсы речного стока), водообеспеченность 19,9 тыс. м3/чел. в год. Ежегодный водозабор ок. 15 км3, из них почти весь объём (95,6%) используется в с. х-ве, 2,8% расходуется на коммунально-бытовое водоснабжение, 1,6% потребляют пром. предприятия.

Почвы, растительный и животный мир

На вост. склонах Высокого плато распространены красно-жёлтые ферраллитные почвы, в долинах и понижениях – жёлтые ферраллитные и торфянистые почвы. В центр. частях плато преобладают горные красные ферраллитные почвы, в тектонич. впадинах – гидроморфные темноцветные слитые почвы. На вулканич. породах развиты плодородные чёрные почвы. На зап. побережье – коричнево-красные латеризованные, на юго-западном – красно-бурые почвы. Распространена эрозия почв, к числу сильно и очень сильно деградированных относятся 70% всех почв острова.

Ок. 1/5 территории занято лесами. На вост. склонах Высокого плато сохранились постоянно-влажные вечнозелёные субэкваториальные горные леса; преобладают семейства бурзеровых (канариум), бобовых (дальбергия), эбеновых (диоспирос) и др., шеффлера и вейнмания. В лесах много панданусов, бамбуков и лиан-эпифитов. В центр. части страны на выс. 1000–1500 м на месте лесов распространены вторичные саванны (занимают более 1/2 пл. острова) с аристидой и низкорослыми кустарниками, возникшие в результате длительного и интенсивного антропогенного воздействия. В древесном ярусе преобладают интродуцированные виды акации и эвкалипта. Среди эндемиков этих районов – огнестойкие виды: бисмаркия благородная, мадагаскарская равенала (часто называемая «деревом путешественников») и уапака. В зап. части острова сохранились небольшие массивы сезонно-влажных листопадных субэкваториальных и тропич. лесов, на крайнем юго-западе и юге – сухих листопадных лесов и редколесий. В отд. районах на юге развиты сухие редколесья с преобладанием сапрколены и канделябровидных молочаев, встречаются также эндемичные виды алоэ и каланхоэ. На высоких вулканич. массивах – высотная поясность: гумидные вечнозелёные леса (до выс. 800 м), субгумидные леса (до 1800 м), склерофильные леса (до 2000 м), выше леса сменяются зарослями верещатников.

По уровню биологич. разнообразия М. занимает одно из лидирующих мест в мире. В составе флоры насчитывается св. 9500 видов сосудистых растений (из них под угрозой исчезновения 162 вида); наибольшим разнообразием и высокой долей эндемизма характеризуются влажные субэкваториальные леса п-ова Масуала и прилегающей к нему низменности.

Животный мир М. относится к Мадагаскарской зоогеографической области. Известно св. 140 видов млекопитающих (из них более 1/3 видов находится под угрозой исчезновения), высока доля эндемиков. Наиболее характерные представители фауны – низшие приматы (руконожки, волосатоухие лемуры, вари, индри), тенреки (из насекомоядных). Хищные представлены виверрами (мангуста, или ихневмон; фосса). Насчитывается св. 170 видов гнездящихся птиц (27 видов находятся под угрозой исчезновения). Представлены зелёные попугаи, ярко-красные кардиналы, синие голуби, цесарки, султанская курочка и др., среди эндемиков – мадагаскарский змееяд и мадагаскарская сипуха. Более 380 видов пресмыкающихся, встречаются хамелеоны, гекконы, игуаны, удавы, крокодилы. Пресноводных видов рыб мало (не более 16 видов). Распространённые ранее на острове гигантские черепахи (не менее 12 видов), крупные лемуры и птица эпиорнис истреблены. Осн. причинами, угрожающими сокращению биологич. разнообразия острова, являются земледельч. использование территории, а также пожары, участившиеся в связи с ростом нелегальных лесозаготовок во всех районах острова.

Охраняемые природные территории занимают 7,5% пл. страны (2020). Наиболее известные из них – заповедники Цинги-дю-Бемараха, Царатанана, Захамена, Андухахелу, Андрингитра, нац. парки Исалу, Амбухитра. В список Всемирного наследия включены влажные тропич. леса Ацинананы (объединены в 6 охраняемых территорий на востоке М.) и известняковый массив Цинги-дю-Бемараха.

Население

Большинство населения М. (96,1%) составляют малагасийцы. Бантуязычные макуа насчитывают 1,1%; проживают также французы (0,6%), креолы-реюньонцы (0,4%), гуджаратцы (0,3%), китайцы (0,2%), арабы-йеменцы (0,2%), коморцы (0,1%), малайцы (0,1%).

Численность населения М. за 1950–2009 выросла в 4,4 раза (4,4 млн. чел. в 1951; 7,6 млн. чел. в 1972; 10,0 млн. чел. в 1985; 14,2 млн. чел. в 1998; 18,9 млн. чел. в 2008). Гл. фактор быстрого роста населения (естеств. прирост 26,3 на 1 тыс. жит. в 2020, оценка) – высокая рождаемость (32,1 на 1 тыс. жит.) при относительно невысоком уровне смертности (5,8 на 1 тыс. жит.). Показатель фертильности 4 ребёнка на 1 женщину; младенческая смертность высокая – 25,8 на 1 тыс. живорождённых. Население страны молодое – ср. возраст 19,6 года (2009). В возрастной структуре доля детей (до 15 лет) составляет 40%, лиц трудоспособного возраста (15–64 года) – 57%, людей 65 лет и старше – 3% (2019, оценка). Ср. ожидаемая продолжительность жизни 67,4 года (мужчины – 60,9 года, женщины – 64,9 года; 2020, оценка). На 100 женщин приходится 99 мужчин (2009).

Ср. плотность нас. 45,1 чел./км2 (2018); наиболее плотно заселены центр. часть о. Мадагаскар (гл. обр. окрестности столицы Антананариву), наименее – равнины зап. побережья и юж. пустынные районы (до 1–2 чел./км2). В городах проживает 19,5% нас. (2018). Крупнейший город (тыс. чел., 2018) – Антананариву (1275,2); др. крупные города: Туамасина (326,3), Анцирабе (245,6), Махадзанга (244,7), Фианаранцуа (189,9), Тулиара (169,8).

Экономически активное нас. 9,7 млн. чел. (2009). Ок. 80% работающих заняты в с. х-ве. Уровень безработицы ок. 35% (2007); за чертой бедности проживает св. 60% населения страны (2005).

Религия

84,7% населения М. – христиане [католики и представители протестантских деноминаций (пресвитериане, конгрегационалисты, англикане, лютеране и др.)]; мусульмане – 3,1%; приверженцы традиц. верований – 4,7%; буддисты – менее 0,1%; индуисты – менее 0,1%; иудеи – менее 0,1; менее 0,1% – др.; 7,3% не относят себя ни к одной религ. группе (2020, оценка).

Действуют 4 митрополии и 16 диоцезов Римско-католич. церкви, 1 епархия Александрийской православной церкви. Крупнейшие протестантские организации: пресвитерианско-конгрегационалистская Церковь Христа в М. (основана в 1968), Малагасийская лютеранская церковь (основана в 1950) и 5 англиканских диоцезов (в составе Церкви провинции Индийского ок., основанной в 1973).

Исторический очерк

Мадагаскар до обретения независимости

Согласно археологич. данным, в этногенезе малагасийцев, начиная с сер. 1-го тыс. до н. э., участвовали выходцы из Юго-Вост. и Центр. Азии, Вост. Африки, Аравийского п-ова. Формирование единого малагасийского народа, представленного 18 осн. этнич. группами, завершилось предположительно к 16 в. В 14–15 вв. на Высоком плато возникло гос. образование народности мерина – Имерина; в 16–17 вв. на зап. побережье народ сакалава создал государства Буйна и Менабе; в 17–18 вв. сложились гос. образования народов бецилеу (в центр. части острова), бецимисарака (на вост. побережье), антаймуру (на юго-востоке М.). К кон. 18 в. практически весь остров был объединён под властью правителей Имерины Андрианампуйнимерины (1787–1810) и его сына Радама I (1810–28), принявшего в 1818 титул короля М. (Малагасийского королевства).

Европейцы появились на М. в самом начале 16 в. В 1500 здесь высадился португ. отряд Д. Диаша. В 1643 на юж. побережье острова была основана франц. торговая фактория Форт-Дофин (ныне Тауланару), началось франц. проникновение во внутр. районы. В борьбе против французов правители М. неоднократно обращались за помощью к Великобритании, также стремившейся установить контроль над островом.

В 1883 Франция объявила войну Малагасийскому королевству. В битве при Фарафате (близ г. Таматаве) в сент. 1885 малагасийская армия разбила франц. силы, однако общее воен. превосходство Франции заставило королеву М. согласиться на подписание мира. По его условиям все внешние сношения королевства передавались в ведение франц. резидента, выплачивалась огромная контрибуция. В 1890 Великобритания признала права Франции на М. (в обмен на её отказ от притязаний на о. Занзибар). По результатам 2-й франко-малагасийской войны 1894–95 над островом был установлен франц. протекторат. В июне 1896 франц. парламент объявил М. колонией. Попытки французов утвердиться на острове встретили упорное сопротивление местного населения (движение меналамба в 1895–97, восстание сакалава в 1897–1900 и др.).

В 1897 управление М. было возложено на франц. ген.-губернатора. Получило развитие плантац. хозяйство, стали возделываться экспортные культуры: кофе, ваниль, гвоздика, табак и др.

После 1-й мировой войны на М. начался подъём нац.-освободит. движения. В мае 1929 в Антананариву прошла массовая демонстрация, на которой впервые было выдвинуто требование провозглашения независимости М. В 1946 М. предоставлен статус заморской территории Франции в рамках Франц. союза (с 1958 Франц. сообщества), его жители получили право на франц. гражданство и право на представительство в парламенте Франции. Возникли первые политич. партии малагасийцев: Демократич. движение за малагасийское возрождение (МДРМ; основано в 1946), Партия обездоленных Мадагаскара (ПАДЕСМ; 1946); Социал-демократич. партия Мадагаскара (СДП; 1956), выступавшие за независимость М. при сохранении тесных связей с Францией. В 1958 в результате слияния 6 партий левого крыла нац.-освободит. движения была создана Партия конгресса независимости Мадагаскара (АКФМ), которая требовала полной независимости М., ликвидации франц. воен. баз на территории острова, амнистии репрессированных деятелей нац.-освободит. движения.

В конце марта 1947 в вост. провинциях М. началось вооруж. выступление малагасийцев под лозунгами предоставления острову самоуправления. Восстание было жестоко подавлено колониальными властями. В 1950-х гг. нац.-освободит. движение возглавили профсоюзные организации (в 1956 объединены в Федерацию профсоюзов трудящихся М.), инициировавшие проведение массовых забастовок во многих городах острова. 14.10.1958 М. был объявлен республикой в рамках Франц. сообщества. Её президентом и пред. Совета министров стал лидер СДП Ф. Циранана. 29.4.1959 принята конституция Мадагаскара.

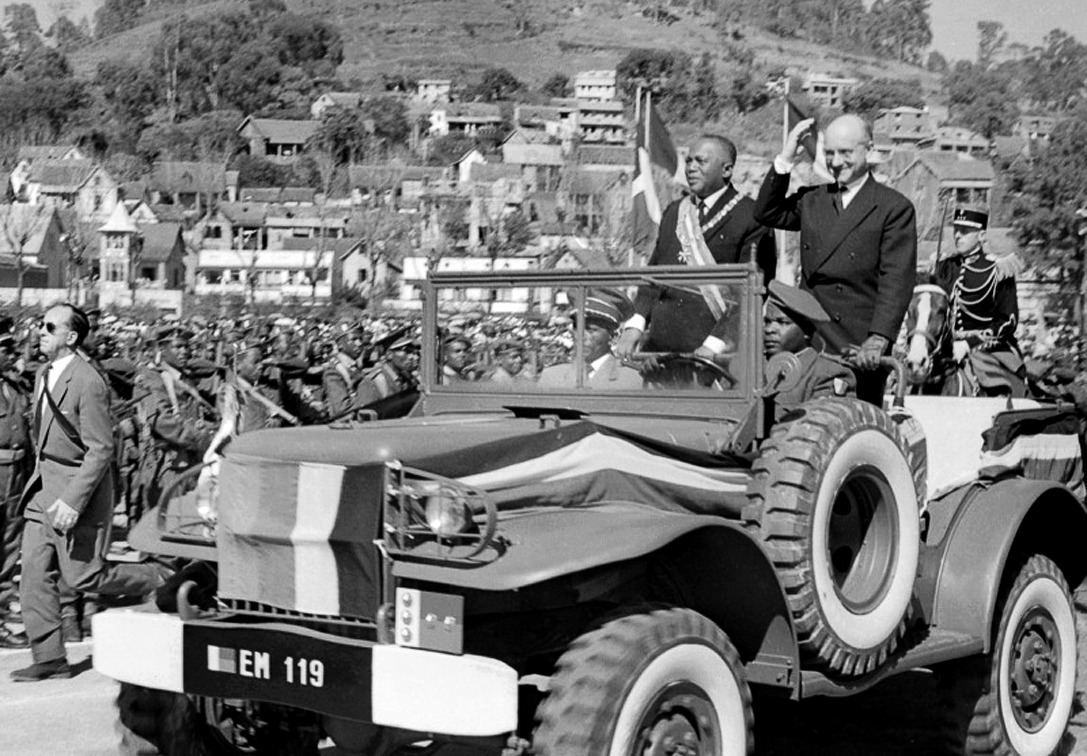

Мадагаскар с 1960

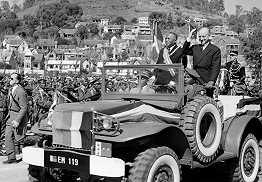

26.6.1960 была провозглашена независимая Малагасийская Республика (до 1973 в составе Франц. сообщества). В апр. 1960 Ф. Циранана подписал ряд соглашений о сотрудничестве с Францией, которые предоставляли последней возможность вмешиваться во внутр. дела М. В период «Первой республики» (1960–72) экономика М. развивалась медленными темпами, гл. обр. за счёт привлечения иностр. капитала. 18.5.1972 в условиях глубокого экономич. и социально-политич. кризиса президент был вынужден объявить о роспуске правительства и передать власть ген. Г. Рамананцуа.

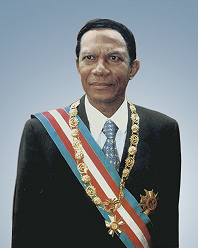

Правительство Г. Рамананцуа пересмотрело неравноправные франко-малагасийские соглашения 1960 и подписало в июне 1973 новые договоры, по которым на М. были ликвидированы франц. воен. базы, с территории острова выведены франц. войска. Рамананцуа ограничил деятельность иностр. капитала, инициировал выход М. из «зоны франка». Политика Рамананцуа вызвала недовольство кругов, ориентировавшихся на сотрудничество с Францией, и иностр. компаний. В февр. 1975 после подавления воен. мятежа власть в стране перешла к Нац. к-ту воен. директории. 15.6.1975 директория избрала новым главой гос-ва Д. Рацираку.

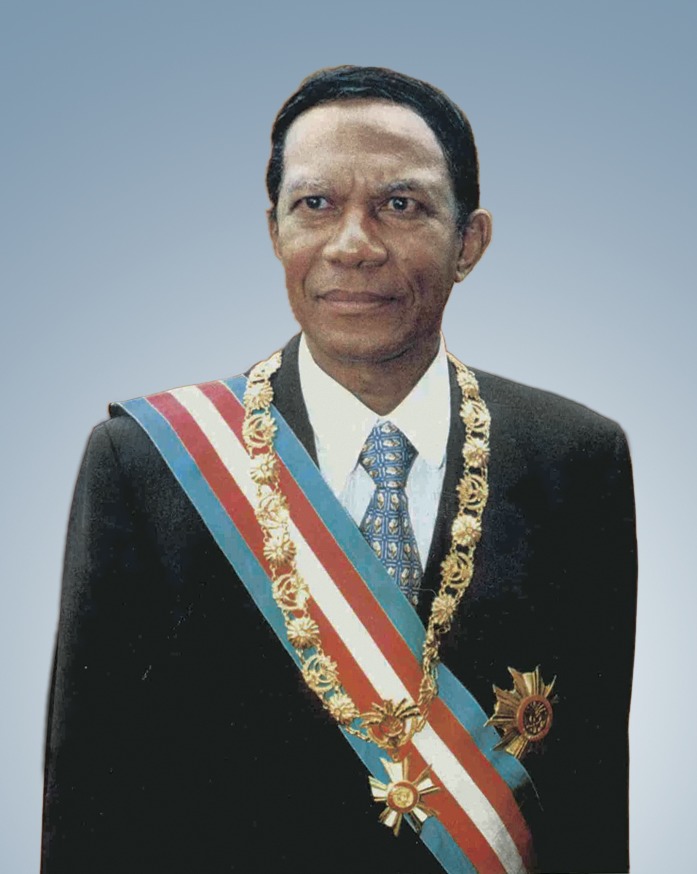

На референдуме 21.12.1975 Д. Рацирака был утверждён на посту президента страны. Тогда же были одобрены новая конституция М. (страна получила назв. Демократич. Республика Мадагаскар) и долгосрочная программа социально-экономич. преобразований – Хартия малагасийской социалистич. революции, которая предусматривала национализацию осн. средств произ-ва, банков и страховых компаний, введение гос. монополии внешней торговли, кооперирование с. х-ва. В последующие годы руководство «Второй республики» осуществляло на практике положения Хартии. В дек. 1976 все политич. партии были объединены в Нац. фронт защиты революции. В 1982 и 1989 Рацирака переизбирался на президентский пост.

Резкое ухудшение экономич. положения страны, в т. ч. вследствие падения цен на экспортные культуры, обусловило в 1986 отказ правительства М. от провозглашённого в Хартии курса социально-экономич. развития. В окт. 1991 под давлением оппозиции Д. Рацирака был фактически отстранён от власти. В 1992 принята новая конституция (страна стала называться Республика Мадагаскар), закрепившая парламентскую форму правления. На президентских выборах 25.11.1992 победу одержал А. Зафи. Следуя рекомендациям МВФ и МБРР, Зафи предпринял ряд шагов по либерализации экономики, которые, однако, не привели к стабилизации внутриполитич. ситуации. В конце июля 1996 Зафи был отстранён от должности в результате импичмента. Президентские выборы 29.12.1996 принесли победу Рацираке. В 1998 в конституцию М. были внесены изменения, президентские полномочия расширены, провинции М. получили автономию.

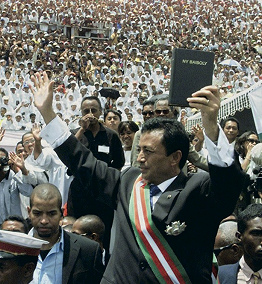

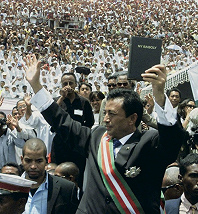

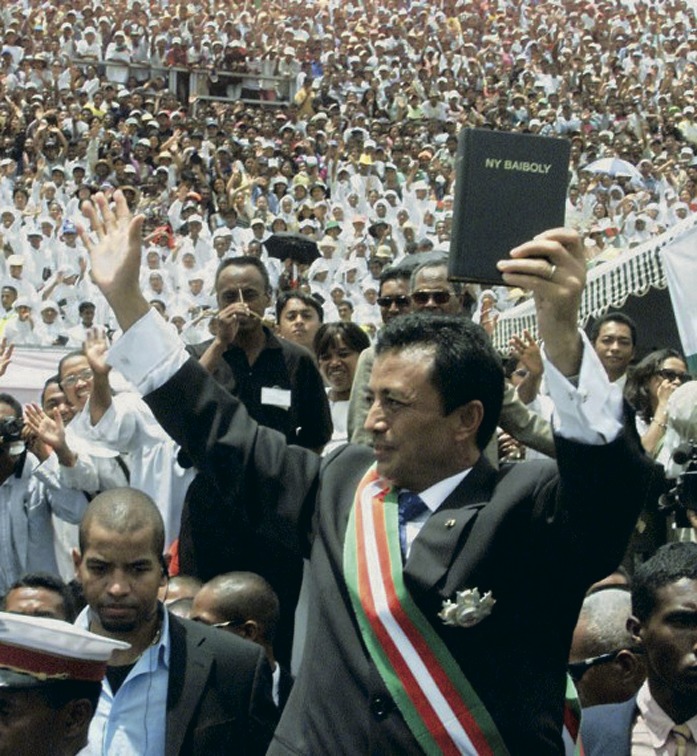

По результатам 1-го тура президентских выборов 16.12.2001 большинство голосов получил мэр столицы М. – М. Равалуманана (46,21%), который выступил против проведения 2-го тура выборов. В Атананариву начались столкновения между сторонниками двух кандидатов. 22.2.2002 Д. Рацирака ввёл чрезвычайное положение. 6.5.2002 на основании решения Высшего конституц. суда президентом М. объявлен Равалуманана.

В дек. 2006 М. Равалуманана был переизбран на пост президента. В сент. 2007 на парламентских выборах победу одержала его партия «Тиако и Мадагасикара» (ТИМ). В 2007 приняты поправки к конституции, предусматривавшие переход к новому адм.-терр. делению, предоставление президенту дополнит. полномочий, введение англ. яз. в качестве третьего офиц. языка.

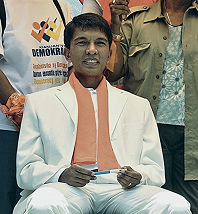

В результате переворота 17.3.2009 к власти пришёл быв. мэр Антананариву и лидер оппозиции А. Радзуэлина,ставший главой Верховной переходной администрации Республики Мадагаскар (с функциями президента). М. Равалуманана эмигрировал в ЮАР. Африканский Союз (АС), Сообщество развития Юга Африки (САДК) и основные партнёры М. (страны ЕС и США) не признали новый режим конституционным. Это привело страну к пяти годам политической изоляции и экономических санкций.

В дек. 2010 принята новая Конституция М. (Конституция IV Республики). В неё вернулось определение «светское государство»; 6 провинций (как одна из форм административно-территориального деления) были восстановлены; возраст для кандидатов в президенты снижен до 35 лет; английский язык удалён из перечня официальных языков.

Путём сложных и длительных переговоров, проводившихся под эгидой САДК, в 2011 была разработана и подписана «дорожная карта». В соответствии с её положениями в конце 2013 в стране состоялись неоднократно откладывавшиеся президентские выборы, в которых (по настоянию международной общественности) не участвовал ни А. Радзуэлина, ни М. Равалуманана. Победителем стал Э. Радзаунаримампианина, министр финансов в правительстве А. Радзуэлины.

Новый президент не достиг политической стабильности – он едва избежал импичмента в 2015, второй импичмент угрожал ему весной 2018, три раза за четыре года в стране менялся премьер-министр. Вернуть М. на путь экономического развития Э. Радзаунаримампианина также не смог.

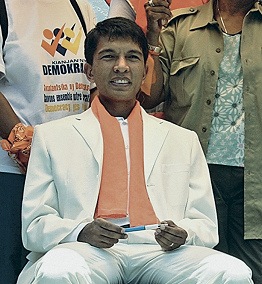

В ноябре – декабре 2018 на М. прошли очередные президентские выборы. Основная борьба развернулась между А. Радзуэлиной и М. Равалумананой. Первый тур выборов (7 ноября) подтвердил предполагавшийся накал борьбы: А. Радзуэлина набрал 39,23% голосов, М. Равалуманана – 35,35%, а значительно отставший от них Э. Радзаунаримампианина – 8,82%. 19.12.2018 состоялся второй тур выборов, он принёс победу А. Радзуэлине (55,66%, голосов).

Выборы в Нац. собрание, состоявшиеся 27.5.2019, завершились убедительной победой партийной коалиции ИРД («Мы все с А. Радзуэлиной»), которая получила 84 места из 151; 55,63% мест в парламенте (всего в парламентских выборах 2019 участвовали 85 партий). На коммунальных выборах 27.11.2019 сторонники А. Радзуэлины также получили большинство мест.

Дипломатич. отношения между СССР и М. установлены 29.9.1972. Экономические и торговые отношения регулируются межправительственными соглашениями 1974 и 1975. Товарооборот между РФ и Республикой Мадагаскар в 2018 составил 29 млн. долл. США.

Хозяйство

М. – одна из наименее развитых аграрных стран мира; осн. часть населения зависит от потребительского с. х-ва. Экспорт с.-х. культур обеспечивает ок. 40% валютных поступлений (2019). Объём ВВП 46,4 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2019), в расчёте на душу населения 1785 долл.; реальный прирост ВВП 4,9% (2019). Индекс человеческого развития 0,528 (2019; 164-е место среди 189 стран мира). В структуре ВВП на сферу услуг (оптовая и розничная торговля, гос. и финансовый сектор, междунар. туризм, образование, транспорт) приходится 52,3%, с. х-во – 24,1%, пром-сть и строительство – 23,6% (2019).

В 1-й пол. 20 в. получило развитие плантац. с. х-во. С сер. 20 в. с участием амер. компаний началась разработка минер. ресурсов, используемых в ядерной энергетике (графит, хромиты, слюды). В 1970-х гг. создан гос. сектор, под контролем которого находились финансовые учреждения, до 1/3 пром. предприятий, внешнеторговые операции; проведены: аграрная реформа, национализация земель, кооперирование хозяйств. С 1980-х гг. осуществляются либерализация экономики, приватизация её осн. секторов. В нач. 21 в. экономич. развитие страны ограничивают политич. нестабильность, быстрый рост населения и отсталая структура хозяйства. М. получает экономич. помощь от Франции, др. стран ЕС, Канады, США, Китая, Японии и междунар. организаций.

Промышленность

М. располагает запасами битуминозных нефтяных песков. Добыча (ок. 13 тыс. т в 2015) ведётся в западной части М. в бассейне р. Мурундава (районы Цимироро, Бемоланга и др.) компаниями «Madagascar Oil» (при участии зарубежных частных инвесторов) и франц. «Total». М. импортирует нефть (ок. 980 тыс. т в 2019). Нефтеперерабатывающий завод действует в Туамасине (мощность 540 тыс. т сырой нефти в год).

В структуре энергопотребления преобладает древесное топливо (в т. ч. для бытовых целей). Произ-во электроэнергии 1,86 млрд. кВт·ч (2019). М. располагает значит. гидроэнергоресурсами; ок. 48% электроэнергии вырабатывается гл. обр. на 11 ГЭС.

Добыча минер. сырья обеспечивает ок. 4,4% ВВП и 30% экспортных поступлений (2019). Наиболее важна добыча ильменита, хромитов, никеля, кобальта, циркония, известняка, графита и флогопитовых слюд. В небольших объёмах добывают также монацит, ювелирно-поделочные камни.

Обрабатывающая пром-сть развита слабо (обеспечивает 10,6% ВВП, 2019). Более половины продукции сектора приходится на пищевую пром-сть и первичную переработку с.-х. сырья (зерновых, кофе и др.; гл. обр. на мелких предприятиях кустарного и полукустарного типа). Осн. центры произ-ва: сахара – Мурундава, Махадзанга; муки – Туамасина; пальмового и соевого масла – Анцирабе и Туамасина; мясных консервов – Махадзанга; табачных изделий – Антананариву и Анцирабе. Также развито произ-во пива и безалкогольных напитков. Текстильные предприятия находятся в Антананариву, Махадзанге и Анцирабе, швейные произ-ва и изготовление обуви – в регионе Антананариву. Лёгкая пром-сть обеспечивает 20% валютных поступлений (2019). Судостроительный и судоремонтный завод (Анцеранана), автосборочный завод (Фианаранцуа); произ-во мыла (Анцеранана, Махадзанга, Тулиара), небольшие металлообрабатывающие (Туамасина) и лакокрасочные (Анцеранана) предприятия, произ-во строит. материалов и сборка солнечных батарей (Махадзанга).

Сельское хозяйство

Произ-во с.-х. продукции носит преим. натуральный и полунатуральный характер; сохраняется подсечно-огневое земледелие. Товарную продукцию (в т. ч. экспортную) производят ок. 1/3 крестьянских хозяйств. Основа аграрных отношений – общинная собственность на землю. Собств. произ-во не обеспечивает потребностей в продовольствии.

Обрабатывается 6,2% территории страны (3,6 млн. га, ок. 1/3 из них – орошаемые земли, 2018). Осн. экспортные культуры (сбор, тыс. т, 2019): кофе 66 (выращивают гл. обр. на вост. и сев.-зап. побережье), гвоздика 23,1, ваниль 3,2 (на северо-востоке); среди других – сахарный тростник 3174 и арахис 58,5 (на зап. побережье и Высоком плато). М. занимает 1-е место в мире по произ-ву и экспорту ванили (80% объёма экспорта) и 2-е место после Индонезии по произ-ву и экспорту гвоздики.

Гл. продовольств. культура – рис (сбор 4,2 млн. т, 2019; занимает 22,4% территории обрабатываемых земель), на который приходится около половины рациона питания малагасийцев. Др. продовольств. культуры (сбор, тыс. т, 2019): маниок 2914, сладкий картофель 1113, овощи 413, бананы 393, манго 299, картофель 250, клубни таро 226, кукуруза 219. Продовольств. культуры выращиваются почти повсеместно.

Животноводство отличается низкой товарностью, наиболее развито в зап. и центр. районах. Разводят (млн. голов, 2019): зебу и др. крупный рогатый скот (ок. 10), коз (1,5), свиней (1,2), овец (0,85), домашнюю птицу.

Развиты рыболовство (в т. ч. во внутр. водоёмах) и добыча морепродуктов (креветок, крабов, устриц, лангустов). Общий улов 128,8 тыс. т в год (2018). Заготовка древесины, гл. обр. на экспорт.

Транспорт

Осн. виды транспорта – автомобильный и морской. Общая протяжённость автодорог ок. 50 тыс. км, из них 6,1 тыс. км с твёрдым покрытием (2018). Наибольшая плотность автодорожной сети – в центр. и вост. районах страны. Осн. экспортные порты – Туамасина, Анцеранана, Манандзари, также используются Тулиара, Махадзанга, Тауланару. Единой ж.-д. сети нет. Сев. сегмент железных дорог связывает Антананариву с Туамасиной и Анцирабе (также ветка Мураманга – Амбатундразака); на юге – линия Фианаранцуа – Манакара. Общая протяжённость железных дорог 836 км (2018); имеется также 151 км узкоколейных дорог местного значения. Междунар. аэропорт Ивату (близ Антананариву).

Внешняя торговля

Сальдо внешнеторгового баланса страны отрицательное. Стоимость товарного экспорта 2640 млн. долл., импорта – 3927 млн. долл. (2019). Осн. статьи экспорта: ваниль, никель, гвоздика, кобальт, одежда, морепродукты, ильменит, хромиты, нефтепродукты. Гл. импортёры товаров из М. (% стоимости, 2019): Франция 20,2, США 19,8, Китай 6,3, Япония 6,2, ФРГ 5,3. Важнейшие статьи импорта: машины и оборудование, нефть и нефтепродукты, потребительские товары, продовольствие. Осн. поставщики товаров (% стоимости, 2019): Китай 17,5, Франция 12,8, ОАЭ 9,1, Индия 6,9, ЮАР 5,3.

Вооружённые силы

Вооруж. силы (ВС) насчитывают 13,5 тыс. чел. (2009) и состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС; кроме того, имеются военизир. формирования – жандармерия (8,1 тыс. чел.). Воен. годовой бюджет 99 млн. долл. (2008).

Верховным главнокомандующим является глава государства – президент, осуществляющий руководство ВС через Мин-во обороны и ГШ.

СВ (св. 12,5 тыс. чел.) являются основой ВС. В боевой состав СВ входят 2 батальонные группы и 1 инж. полк. На вооружении СВ находятся 12 плавающих танков, св. 70 БРМ, ок. 30 БТР и им подобных, 17 орудий полевой артиллерии, 8 миномётов, зенитные арт. и стрелковые системы. ВВС (500 чел.) организационно сведены в эскадрильи (военно-транспортную, связи, учебную и вертолётную). Боевых самолётов нет. На вооружении ВВС находятся св. 10 военно-транспортных самолётов и самолётов связи, 4 учебных самолёта, 5 вертолётов. Корабельный состав ВМС (500 чел., в т. ч. ок. 100 в роте мор. пехоты) включает 1 патрульный корабль, 6 патрульных катеров, 1 десантный корабль, 3 буксира. Осн. пункты базирования – Анцеранана, Тулиара.

Комплектование ВС осуществляется по призыву, срок службы 18 мес. Офицерский и сержантский состав готовится в осн. за рубежом. Мобилизац. ресурсы составляют 3,8 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе – 2,2 млн. чел.

Здравоохранение

В М. на 100 тыс. жит. приходится 30 врачей, 30 лиц ср. мед. персонала и акушерок, 10 фармацевтов, 1 стоматолог (2005). Общие расходы на здравоохранение составляют 3,2% ВВП (бюджетное финансирование – 62,5%, частный сектор – 37,5%) (2006). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют: Конституция (2010); Трудовой кодекс (2003); декреты: об условиях труда детей, женщин и беременных (1962), о мед. помощи на произ-ве (2003); Хартия об охране среды обитания (1998). Система здравоохранения включает три уровня оказания бесплатной мед. помощи – местный, районный и национальный (университетские клиники). Каждая провинция имеет центр. больницу, амбулатории, мед. пункты и центры охраны материнства. Самые крупные больницы – клиника Бефелатнана и больница Форта-Дофина. Наиболее распространённые инфекции: бактериальная и амёбная дизентерия, гепатит A, тиф, геморрагич. лихорадка чикунгунья, малярия, шистосоматоз (2009). Осн. причины смерти: бронхолёгочные болезни, малярия, диарея, болезни сосудов головного мозга (2006). Курорты: Андуани, Анцирабе.

Спорт

Вопросами развития физич. культуры и спорта занимается Мин-во по делам молодёжи и спорта. Олимпийский к-т М. основан в 1963, признан МОК в 1964. Спортсмены М. участвовали в 12 Олимпийских играх (дебютировали в Токио, 1964) и двух Олимпийских зимних играх (Турин, 2006; Пхёнчхан, 2018); призовых мест не занимали. В 2000 состоялся дебют М. на летних Паралимпийских играх (мадагаскарские паралимпийцы пропустили соревнования 2004, с 2008 участвуют регулярно). Представители М. принимали участие во всех летних Юношеских Олимпийских играх (2010, 2014, 2018), но наград не завоёвывали. На летних Универсиадах студенты из М. имеют на счету 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. М. участвовал в 11 Африканских играх (до 2012 – Всеафриканских), начиная с 1965 (за исключением 1978): спортсмены завоевали 17 золотых, 23 серебряные и 47 бронзовых медалей.

Наиболее популярные виды спорта: регби, футбол, велоспорт, дзюдо, лёгкая атлетика, теннис, дайвинг и др. Практикуется национальный вид борьбы – мораинги (moraingy). Популярна разновидность местного родео – савика (savika; или толон-омби; tolon-omby), в котором участвуют быки зебу. Настольная игра шашечного типа фанорона (fanorona) родом с М.

Одна из старейших нац. федераций – футбольная (основана в 1961, в Африканской конфедерации футбола с 1963, в ФИФА с 1964). Национальная сборная М. по футболу никогда не участвовала в финальных турнирах чемпионата мира, в 2019 впервые пробилась в финальный турнир Кубка африканских наций и с первой попытки достигла четвертьфинала. Домашние матчи проводит на крупнейшем в стране Муниципальном стадионе «Махамасина» в столице Антананариву, вместимостью 22 тыс. зрителей. Чемпионат М. по футболу проводится с 1956.

Сборная М. по регби (регби-15) – дважды вице-чемпион Африки (2005 и 2007). Сборная М. по баскетболу 3х3 в 2019 выиграла турнир Африканских игр, по пляжному футболу – чемпионат Африки 2015. Женская баскетбольная сборная – чемпион Африки 1970, волейбольная – бронзовый призёр континентального первенства 1989. В 1999 сборная М. по петанку стала чемпионом мира.

Наиболее титулованные спортсмены М.: легкоатлетка (бег на 60 и 100 м с барьерами) Н. Рамалаланирина (чемпионка Африки 1993 и победительница Универсиады 1995; бронзовый призёр чемпионата мира в помещении 2001, Универсиады 1993 и – дважды – Всеафриканских игр 1991; участница 4 Олимпиад с 1992 по 2004), боксёр (первый наилегчайший вес) А. Расоанаиво (двукратный чемпион Африки в 2001 и 2003; призёр Всеафриканских игр – серебряный в 1991 и бронзовый в 1995; участник Олимпиад 1992 и 1996), тяжелоатлетка (весовые категории от 45 до 49 кг) Р. Рандафиарисон (победительница Африканских игр 2019 и чемпионка Африки 2019).

В М. действуют 60 теннисных клубов, 300 открытых кортов, 4 – крытых. С 1997 женская сборная команда М. по теннису принимает участие в соревнованиях на Кубок Федерации (самая известная теннисистка М. – Д. Радриантефи, достигшая 44-й позиции в мировом рейтинге в 2005). В 2008 в Антананариву открыт многофункциональный Нац. дворец культуры и спорта. М. принимал у себя многочисленные континентальные первенства, в т. ч. чемпионаты Африки по баскетболу среди мужчин (2011) и женщин (2009).

Образование. Учреждения науки и культуры

Реформа образования, начатая в 2003, определила структуру системы образования: дошкольное воспитание, 7-летнее начальное образование, 4-летнее неполное среднее и 3-летнее полное среднее образование, начальное проф. образование на базе начальной школы, среднее проф.-технич. образование на базе полной средней школы, высшее образование. Дошкольным воспитанием охвачено 8% детей, начальным образованием – 98%, средним – 21%. Грамотность населения старше 15 лет составляет 62,3% (2007, данные Ин-та статистики ЮНЕСКО). Гл. вузы, науч. учреждения, библиотеки и музеи находятся в Антананариву, в т. ч. Малагасийская АН (с 1902), Нац. архив (с 1958), Нац. б-ка (1961). В 1988 филиалы Ун-та М. в Антананариву в городах Анцеранана, Махадзанга, Туамасина, Тулиара и Фианаранцуа получили статус самостоят. ун-тов. Действуют также Нац. центр океанографич. исследований и Музей моря в Нуси-Бе (1970), Региональный музей в г. Туамасина (1991) и др. В 2002 на базе Ин-та биологич. вариативности в Антананариву (1992) создан одноим. Нац. исследоват. центр.

Средства массовой информации

Издаются ежедневные газеты (все – в г. Антананариву) на французском и малагасийском языках: «Midi-Madagasikara» (с 1983, тираж ок. 35 тыс. экз.), «Imongo Vaovao» (с 1955, ок. 10 тыс. экз.), «L’Expresse de Madagascar», «Madagascar Tribune»; на малагасийском яз. – «Gazetiko» (с 1998), «Maresaka» (с 1954, ок. 5 тыс. экз.) и др. Радиовещание с 1931, телевидение с 1967. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют правительств. службы «Radio-Télévision Malagasy» (RTM), «Malagasy National Radio» (RNM), независимые «Radio-Télévision Analamanga», «Madagascar TV», «Radio Lazan Iarivo», «Radio Antsiva» и др. Нац. информац. агентство – Agence Nationale d’Information «Taratra» (ANTA, основано в 1977).

Литература

Лит-ра М. развивается на малагасийском, а также на франц. языках. Возникновение малагасийской лит-ры связано с распространением на М. христианства и введением лат. алфавита (1823). На малагасийский яз. была переведена Библия (1835); изданы сб-ки нар. сказок (1870, 1877); первыми образцами поэзии стали религ. гимны. Худож. лит-ра М. зародилась в кон. 19 в. и первоначально носила дидактич. характер. Ведущим жанром ранней малагасийской прозы стал поучит. рассказ, образцом для которого послужил аллегорич. роман Дж. Беньяна «Путь паломника» (переведён на малагасийский яз. в 1835). Знакомство с зап.-европ. театром способствовало становлению драматургии. Появились религиозно-нравоучит. драмы и комедии (Ж. Райнизанабулулуна, Целатра, Дундавитра, Рабари). Просветительскую направленность имели первые малагасийские романы: «Андрозикели» А. Равуадзанахари (1896), «Зефина и Арманд», «Дитя Южного Океана» Целатры (1897).

В нач. 20 в. в малагасийской лит-ре утверждается светская тематика. Одним из ярких представителей движения свободомыслия стал поэт Ни Авана; в его творчестве нашли отражение умонастроения малагасийской интеллигенции, стремившейся к возрождению самобытной культуры М. В 1915–22 в стране действовала строгая цензура, мн. писатели были арестованы и отправлены в ссылку, периодич. печать запрещена.

С 1922 начинается новый период в истории малагасийской лит-ры. 1920–1940-е гг. – период расцвета драматургии, для которой характерен синтез традиц. нар. драмы и зап.-европ. театра (Родлиш, У. Равелумуриа, Ж. Рацимисета). В поэзии преобладает любовно-лирич. тематика, иногда окрашенная в мрачные тона тоски и печали (С. Ратани, Ж. Наривуни и др.). К нац. фольклору и героич. образам истории М. обратились представители лит. движения «в поисках утраченного» (Ш. Радзуэлисулу, Ни Авана и др.), выступившие с призывом противостоять духовной ассимиляции и возрождать традиц. культурные ценности.

Проза сер. 20 в. обращена к реалиям повседневной жизни: рассказы и повести Ж. Наривуни, Р. Радземиса-Раулисона, Ш. Радзуэлисулу, Рамангамалефаки, Рафанухараны, О. Радзаунаривелу, Хариолея, Б. Рахайнгу, М. Андриандзафи и др.; романы Э. Д. Андриамалалы («Запретный плод», 1951; «Трудности жизни», 1963; «Город мечты», 1970), К. Рацифандрихамананы («Лето», 1965; «Мой ребёнок», 1970; «Отдушина», 1973), Андри Андрайны («Земля стонет», 1977). Поэзия 2-й пол. 20 в. представлена гражданской (Раду, Ни Малудухасала, К. Рацифандрихаманана, Налисуа Равалитера) и любовной (Докс, Р. Занамьотра) лирикой.

Крупнейшие поэты кон. 20 – нач. 21 вв.: Налисуа Равалитера (сб-ки «Тлеющие угольки», 1980, «Безумная любовь», 2001, «Зетра», 2005), М. Андриамасинуру (сб. «Заострённость», 1992), Раву (сб. «Последние песни», 1999), Р. Х. А. Нари, Нуфи, Э. Радзаунарисон, Рахадза, Хубиана и др. В прозе преобладают малые жанры; среди романистов широкую известность получил И. П. Андриамангатиана (псевд. I. P. A.; «Дороги жизни», 1995, «Обманутые надежды», 2001). В драматургии популярен жанр радиоскетча (Н. Э. Раноэ, Лидиари, Э. Равалисуа и др.).

С 1920–30-х гг. лит-ра М. развивается также на франц. яз. Ведущие позиции во франкоязычной лит-ре М. занимала поэзия: Ж. Ж. Рабеаривелу (сб-ки: «Сильфы», 1927; «Полусны», 1934; «Подслушанное у ночи», 1935), Ф. Ранайву (сб-ки «Тень и ветер», 1947, «Будничные песни», 1955, «Возвращение в отчий дом», 1963), Ж. Ф. Рабеманандзара (сб-ки «На ступенях вечера», 1940, «Пир богов», 1962, «Суды божии», 1973). Крупнейшие франкоязычные поэты 2-й пол. 20 – нач. 21 вв.: Эстер Нирина (сб-ки «Молчаливый вздох», 1975, «Медленная спираль», 1990, «Только луна», 1998), Х. Махавануна (сб-ки «Свет океана на заре», 2004, «Хлорофилловый кошмар», 2008). Гражд. мотивы звучат в поэзии Оливы Суа, Ж. Ранайвусуа, Плибиша, Мадеры, З. Расулуаридзау, Л. Рацифандрихамананы. К традиц. формам малагасийского фольклора обращена пейзажная лирика М. Рамарузаки, Вулулуны Рикара, Хери Махавануны. Франкоязычная проза представлена творчеством М. Ракутусон (романы «Она, весной», 1996, «Слушай, фрагмент видимости», 1998, «Дорога», 2002), Ж. Л. Рахаримананы (сб-ки «Слуховое окно», 1996, «Мечты под саваном», 1998, «Нура, 1947», 2001), Ш. Рафенумандзату (повести «Алый лепесток», 1990, «Марш к свободе», 1992, «Кровь за кровь», 2003), Н. Рандриамираду (сб. «Бабушка умерла при первом кукареку», 2002), Д. Дзаумануру (сб. повестей «Пирога над пропастью», 2006), Дз. Равалусона (повесть «Толчки земли и удары рогов», 2005; роман «Слёзы Уци», 2008). Заметным явлением в драматургии кон. 20 – нач. 21 вв. стали комедии Н. Рандриамираду, пьесы Ш. Рафенумандзату, М. Ракутусон, Д. Дзаумануру, Н. Рабеаризафи.

Архитектура и изобразительное искусство

Городское строительство на М. стало развиваться в кон. 19 – нач. 20 вв. Планировкой и застройкой новых населённых пунктов руководили представители франц. администрации. В 1920-х гг. арх. Г. Касень составил проекты реконструкции городов Тананариве (ныне Антананариву), Туамасина, Анцирабе. При застройке городов дворцы, протестантские и католич. церкви, гробницы возводились по европ. образцам с использованием мотивов классицизма, готики и барокко. Жилые 2–3-этажные дома из жжёного кирпича воспроизводили типы нар. архитектуры: вытянутые пропорции, круглая 2-скатная черепичная кровля, веранда на высоких кирпичных столбах. С 1960-х гг. в строительство вводятся совр. бетонные конструкции, остекление и пр. Совр. мастера скульптуры продолжают традиции нар. дерев. скульптуры. Среди резчиков по дереву, работавших во 2-й пол. 20 в., наиболее известны мастера Фесира, Расидани, Кабута и Цивулуа. Развивается также проф. живопись реалистич. направления с использованием традиций нар. иск-ва (В. Равелунануши-Разафимбелу, Э. Рабешахала, Л. Радзунуш, Ранивушун и др.).

Музыка

Муз. культура М. близка культуре государств Маврикий, Реюньон, Коморские Острова, Сейшельские Острова. Восходит к культуре протомалагасийцев, в сер. 1-го тыс. н. э. ассимилировавшей традиции коренных жителей острова – выходцев из Вост. Африки. Значит. влияние на музыку М. оказала арабо-мусульм. культура (с 10–11 вв.). Важная роль отводилась музыке в государствах, существовавших в 14–18 вв. на территории М.: Имерина (муз. представления), Менабе (придворные женские хоры) и др.; при дворах вождей сложились проф. традиции. Сохранился один из самых ярких традиц. инструментальных стилей – мпамадина (игра на трубчатой цитре валиха), один из его представителей – виртуоз Ракутузафи (1960-е гг.).

В 19 в. в М. проникла зап. музыка. В Малагасийском королевстве развивались светские формы музицирования, король Радама II (правил в 1861–63) сочинял пьесы для фп. Известны муз.-поэтич. состязания хаин-тени, пение беко-бе, музыкально-танцевальная форма цикидола и др. Франц. колонизация (1896–1960) и деятельность брит. миссионеров (нач. 19 в.) способствовали появлению элементов христианской культуры: распространились жанры и формы европ. культовой музыки, которая также проникла в местные обряды. В колониальный период создавались духовые оркестры, открылись муз. школы, введена европ. нотация. Элементы традиц. малагасийского и франц. эстрадного театра объединились в музыкально-театральный жанр хира-гаси. Во время нац. праздников звучат песни социальной тематики – вакисова, среди исполнителей этого жанра – певцы Дама Махалеу и Поль Берт Рахасиманана (Росси). В нач. 20 в. зародилась композиторская школа, среди её представителей – Ж. Д. Рабеманатара, Б. Рабаридзауна. Музыка преподаётся в Мадагаскарском ин-те драматич. и нар. иск-ва в Антананариву (1964). Функционирует Нац. ансамбль песни и танца М. (первый руководитель – П. Ралаиариманана; в 1979 ансамбль гастролировал в СССР).

Театр

Истоки совр. малагасийского театра – в жанрах традиц. песенного и танцевального фольклора: поэтич. речи кабари, импровизации на заданную тему айнтени, песни-речитативы тунункалу. На рубеже 18–19 вв. появилась нар. драма Хира Гаси – импровизир. спектакли по разработанному сценарию (1-я часть – песни, декламация и пантомима; 2-я часть – танцы). Спектакли исполнялись на деревенской площади; зрители могли принимать участие в спектакле. Центр. темы традиц. театрализов. представлений (мампиади-карадзиа, циндриндриана и др.) – любовь и семейные отношения. Представление заканчивалось нравоучением. С распространением на М. христианства в 19 в. при конфессиональных школах и миссиях возникли первые любительские коллективы. Ставились скетчи на библейские сюжеты назидат. характера, осуждавшие жадность, ложь, лицемерие. Диалоги чередовались с религ. гимнами. Первое европеизированное представление – «Консеритра» (спектакль-оратория на библейские тексты) состоялось в 1880 в столичном Королевском дворце, организовано Лондонской миссией. С началом колониального периода (1896) франц. военные создали развлекательный театр «Фоли милитер» в Тананариве (спектакли давались во Дворце премьер-министра, в осн. ставили франц. комическую оперу).

В 1899 открылся Муниципальный театр Тананариве, поставлены первые пьесы на малагасийском яз. малагасийского драматурга Целатры – «Зефина и Арман» и «Принц Марко». В 1907 основано Франко-мальгашское театральное об-во. В 1910-х гг. появились первые популярные в народе труппы: «Дети утра», «Театр Антананариву», «Вечерняя звезда» (Антананариву). К 1920-м гг. традиц. нар. драма приобрела зап.-европ. форму, как внешнюю (разделение на акты и сцены), так и внутреннюю (развитие действия от экспозиции к развязке). Появились нравоучит. драмы и комедии (религиозные по духу, светские по форме, сочетающие бытовой сюжет с дидактич. поучениями): «Кровная месть» Целатры, «Икуманда» Рабари, «Удивительное кольцо» Дундавитры. 1914–47 – период становления «классич. театра», соединившего наследие франц. драматич. театра и жанровые черты оперетты. Малагасийские драматурги (А. Ракутубе, Ж. Радзуру, Р. Андриандзафи) были одновременно актёрами, музыкантами и руководителями театральных трупп. В 1910–20-х гг. в Антананариву сформировались первые проф. труппы: «Созвездие Ориона» (1920), «Аналаманга» (1928) и «Жаннет» (1929), где ставились пьесы малагасийских драматургов Родлиша, Ж. Рацимисеты, Р. де Монплезира, У. Равелумуриа и др. Получила распространение комедия нравов. В драматургии преобладала любовная тематика, т. к. цензура запрещала освещать политические и социально важные проблемы. Первая патриотич. пьеса «Моя родина» Л. Расамуэла (1946) сразу была запрещена.

После 2-й мировой войны театральная жизнь М. замерла, в 1951 закрыт Муниципальный театр Тананариве. Для активизации театральной деятельности в столице были созданы Ассоциация директоров и артистов проф. трупп малагасийского театра (FMTM, 1951) и Ассоциация малагасийских театральных трупп (1956), в 1966 объединившиеся в Ассоциацию малагасийских артистов. Новые пьесы затрагивали актуальные проблемы, пробуждали нац. чувства («Любовь к родине» Р. Андриамандзату, «Обратите свой взор на Мадагаскар» и «Бог или родина?» Ш. Равалусона, «Пресыщенный» и «Бог – мой враг» В. Сулу). После обретения независимости М. (1960) в Антананариву создан Муниципальный театр Исутри (1962). Сценич. деятели М. получили возможность стажироваться за рубежом (напр., вернувшийся из Франции актёр и режиссёр Ш. Равалусон провёл реорганизацию труппы «Жаннет»: была введена должность режиссёра, поднят исполнительский уровень, усовершенствованы декорации и костюмы). В нач. 1970-х гг. О. Ракуту начал развивать жанр уличного театра, ориентированный на доступность широким слоям общества (язык пьес приближался к разговорному, раскрытию осн. драматургич. линии способствовали муз. номера). Среди многочисл. трупп нар. театра наиболее популярна «Хира Гаси» (1960, Антананариву) – её постановки отражают проблемы повседневной жизни (социальные предрассудки, конфликты отцов и детей и др.). Классич. направление представляют драматич. театры, объединённые в Ассоциацию театров на малагасийском яз. (Антананариву). Труппы, входящие в FMTM, играют классич. драмы, трагедии и комедии в Муниципальном театре Исутри (ставятся две пьесы в год). В нач. 21 в. в М. также работают драматич. коллективы: «Антананариву театр», «Таратра», «Дзухари», «Лисин’Йяриву», «Ланди Вула Фуци» (все – в Антананариву) и др. Франкоязычный театр на М. связан с университетской средой и культурными центрами Франции (входят в основанную в 1992 в Антананариву Ассоциацию театров на франц. яз.), драматургия отличается острой политической и социальной проблематикой (Д. Дзаумануру, М. Ракутусон, Э. Андрианиеренана и Ш. А. Рафенумандзату).

Кино

Первые европ. фильмы появились на М. после окончания 1-й мировой войны (в осн. в частных коллекциях французской и малагасийской аристократии). Зарубежные режиссёры, бывавшие на М., снимали гл. обр. видовые фильмы, инсценированные хроники небольшого формата. В 1937 Раберудзу снял первый документальный ф. «Мученица Расалама» – о жертве религ. преследования. После завоевания независимости (1960) начала развиваться нац. кинематография, пережившая взлёт в 1970-е гг. («Угольщик» Х. Рахаримананцуа, и др.). Острые социальные вопросы (коррупция, массовое переселение из деревни в город, бедность и т. п.), а также нац. особенности малагасийской культуры отражены в фильмах «Происшествие» Б. Рамампи (1972, гл. пр. Панафриканского междунар. кинофестиваля в Уагадугу), «Превратности судьбы» С. Рандрасаны (1973) и др. Появились нац. кинокомпании: «Общество кино Мадагаскара», «Малагасийский центр по производству воспитательных фильмов» и др. С сер. 1970-х гг. правительство Д. Рацираки поставило кинематограф под идеологич. контроль, но предприняло ряд мер для развития нац. кинопроизводства и кинопроката: создавались студии и кинолаборатории, расширялась сеть гос. кинотеатров. В 1976 создано Малагасийское управление кино (при нём – центр учебных фильмов). С сер. 1980-х гг. кино на М. переживало упадок в связи с политич. и экономич. нестабильностью. Фильмы сер. 1980-х – 1990-х гг. показывались редко и в осн. по ТВ: «Дахалу, Дахалу…» Рамампи (1984, вышел на экраны в 1990), «Цена мира» А. Ракутузанани (1987), «Волнения» Р. Радзаунаривелу (1988, пр. Мкф в Канне), «Богачи» С. Расуампананины (1994, документальный), «Флейта» К. Маршаны (1997). В нач. 21 в. с развитием цифровых технологий и в связи с экономич. ростом и поддержкой государства нац. киноискусство начало возрождаться. Среди фильмов 2000-х гг.: «Профессор Рацимаманга» В. Рабакулиарифетры (2001, документальный), «Ралайтавиндравау» А. Мазуту (2003), «Неудача» А. Рандрианиеренаны и Ж. Андриаманантены (2001), «Махалеу» Р. Радзаунаривелу (2005, документальный). Большую популярность получил ф. «Тёмная сторона» Ж. Разафиндракуту, Андриаманантены и М. Разафимандимби (2006). С нач. 2000-х гг. проводятся междунар. кинофестивали: документального кино (GASARY), островного фильма. Среди актёров: Готлиб, Вулатиана Расулундзатуву, Тантели Рамундзи, С. Радзаунариву.