АНТВЕ́РПЕН

-

Рубрика: Изобразительное искусство

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

АНТВЕ́РПЕН, Анвер (флам. Antwerpen, франц. Anvers; название от флам. Aen’t wert – у верфи), город на севере Бельгии, во Фландрии, адм. центр пров. Антверпен. Нас. 451 тыс. чел. (с пригородами 955 тыс. чел., 2004). Расположен на р. Шельда и канале Альберта, в 90 км от Северного моря. Один из крупнейших морских портов мира: в Европе занимает 2-е место по грузообороту (132 млн. т. в 2002) после Роттердама и 3-е – по контейнерным перевозкам после Роттердама и Гамбурга (длина причальных линий ок. 130 км; ок. 1/2 обрабатываемых грузов – уголь, руды, удобрения, ок. 1/3 – нефть и нефтепродукты). Имеет важное транзитное значение (ок. 40% грузооборота). Междунар. аэропорт (1931, арх. С. Ясински).

Впервые А. упоминается в 726. С 1008 резиденция маркграфа. Ок. 1100 присоединён к герцогству Брабант. В 1291 получил гор. право. С 1313 в составе Ганзы, играл важную роль в посреднич. торговле с Англией. С 1430 под властью Бургундского герцогства, с 1477 во владении Габсбургов. С 12 в. развивается как центр ремёсел и торговли, к сер. 16 в. превратился в торговый и финансовый центр мирового значения и один из богатейших городов Европы. Во время Нидерландской революции 16 в. стал ареной острой политич. борьбы (Иконоборческое восстание 1566 и др.). В 1576 разорён исп. войсками, после чего в 1579 присоединился к Утрехтской унии. В 1585 захвачен испанцами. Исп. господство, блокада устья р. Шельда голландцами с 1609, затем её закрытие для торговли по условиям Вестфальского мира 1648 лишили А. былого экономич. значения. В 1815–30 в составе Нидерландского Королевства, с 1830 – в Королевстве Бельгия. После выкупа бельгийским правительством у Нидерландов права торговли по р. Шельда (1863) вновь приобрёл значение крупного торгового центра.

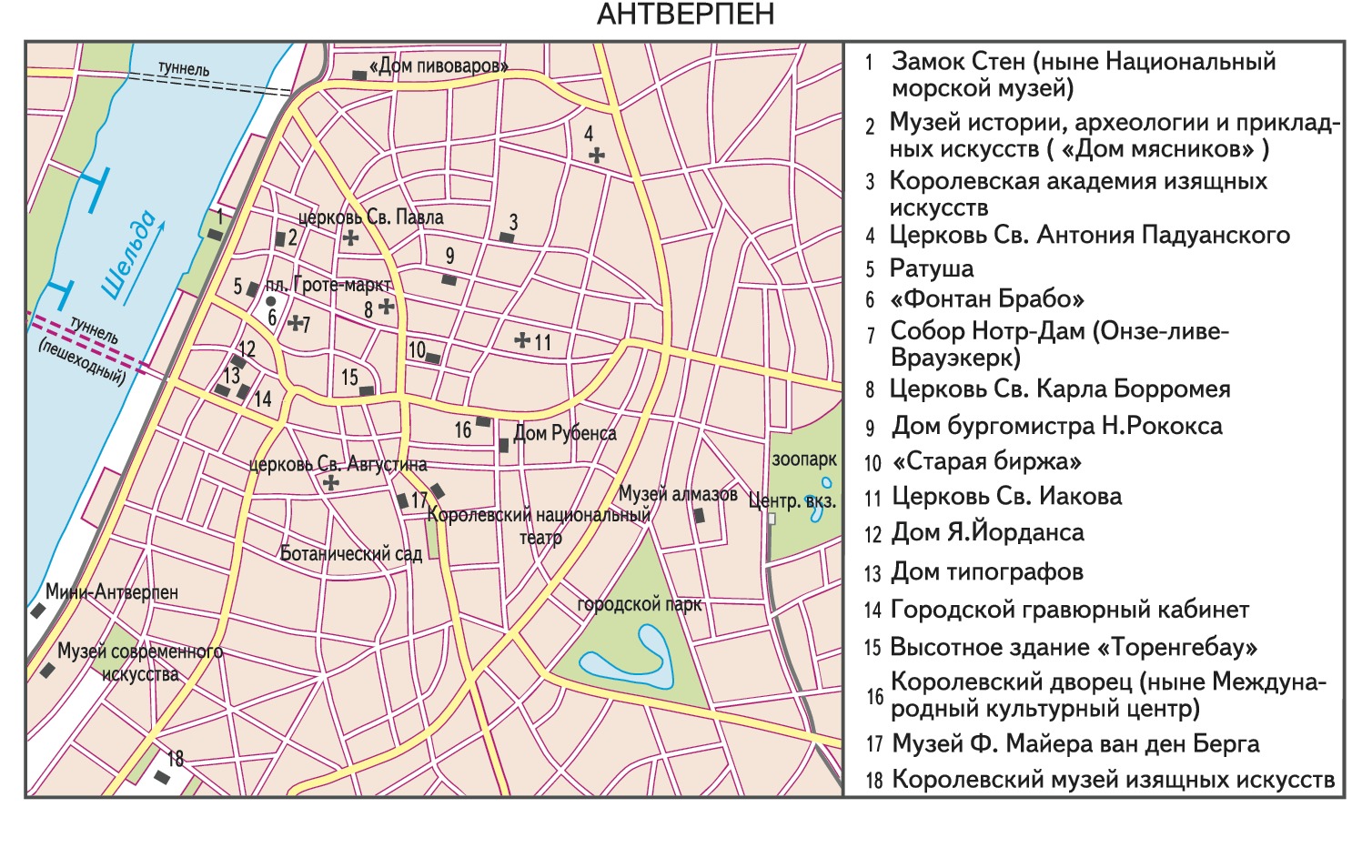

Город разделён рекой, но не имеет мостов (берега соединены туннелями, проложенными под р. Шельда). Живописная старая часть А. расположена на высоком берегу реки. Рядом с романским замком Стен (перестроен в позднеготич. стиле в 1520–21; ныне Нац. морской музей) возвышается готический 7-нефный кафедральный собор Нотр-Дам (Онзе-ливе-Врауэкерк, 1352–1616, арх. И. П. Аппелманс; сев. башня собора в стиле пламенеющей готики, 1521–30; алтарные картины П. П. Рубенса и витражи 16–17 вв.). Там же находятся капеллы Св. Николая (14 в.) и Бургундская (15 в.), ц. Св. Иакова (1491–1507; надгробие Рубенса). Ренессансные церкви Св. Антония Падуанского (1589), Св. Павла (16 в.), барочные церкви Св. Августина (1615–18; алтарные картины Рубенса, Я. Йорданса, А. Ван Дейка) и Св. Карла Борромея (1615–21, архитекторы П. Хёйссенс и Ф. Агийон); ренессансная Ратуша (1561–65, арх. К. Флорис), перед ней – «Фонтан Брабо» (1887, скульптор Ж. М. Т. Ламбо). Среди др. памятников – «Старая биржа» (1515), патрицианские дома 16–18 вв. в стиле барокко, в т. ч.: Дом бургомистра Н. Рококса, Дом Ван Сустерена-Роозе (позднее Королевский дворец, 1743–45; ныне Междунар. культурный центр) и «Австрийский дворец» (1749, ныне Банк Париба; оба – арх. Я. П. ван Баурсхейдт); классицистич. здание Королевского голландского театра (1827–34, арх. П. Бурла; ныне Королевский нац. театр). На месте снесённых крепостных стен 16 в. проложено полукольцо бульваров, отделяющих старый город от новой его части, где разместились кварталы с совр. зданиями, широкими улицами, площадями и парками. В новых районах преобладает эклектич. застройка: неоготич. здание Биржи (1868–72, арх. Й. С. а.де), неоренессансный Центр. вокзал (1895–1905, арх. Л. де ла Сенсери), здания в стилях модерн (район Когелс – Осилей) и ар деко; высотное здание «Торенгебау» (1930–31, архитекторы Ж. ван Хумакер, Й. Смолдерен и Э. ван Авербеке; считается первым небоскрёбом в Европе). Жилые комплексы Кил (1950–55, арх. Р. Брам и др.), Люхтбал (1955, арх. Х. ван Кёйк) и др. Ряд предприятий расположены вдоль р. Шельда; внешнее кольцо города составляют пром. районы (почти непрерывная полоса заводов и жилых рабочих кварталов). Неотъемлемая часть пейзажа – многочисленные цилиндрич. нефтехранилища и сферич. газгольдеры.

В А. находятся Королевская академия изящных искусств (основана в 1663), Коммерческий и Колониальный ин-ты; Королевская консерватория. Музей истории, археологии и прикладных искусств (в здании «Дома мясников», 1501–1503, арх. Х. Де Вагемакере), Королевский музей изящных искусств (с 1810; необарочное здание 1877–90, архитекторы Ж. Ж. Виндерс и Ф. ван Дик; коллекция зап.-европ. иск-ва), Дом типографов 16–17 вв. К. Плантена и Б. Моретуса (построен в 1576–80; музей с 1876), Музей Ф. Майера ван ден Берга (с 1904, собрание старонидерл. живописи и скульптуры), Городской гравюрный кабинет (с 1938), Музей Смидта ван Гелдера (с 1950; собрание прикладного иск-ва), Музей скульптуры на открытом воздухе в парке Мидделхейм (с 1950), Дом Рубенса (ок. 1610–18, по проекту Рубенса; музей с 1946), Дом Я. Йорданса (построен в 1641), Музей совр. иск-ва (с 1987). Балет Фландрии (с 1969), Нидерл. камерный театр. В 1920 в А. проводились Игры VII Олимпиады. Традиционные теннисные женские турниры. Футбольный клуб «Антверпен» (в 1993 выиграл Кубок кубков).

Совр. А. – второй по численности населения (после Брюсселя) город страны, важный индустриальный, транспортный и торгово-финансовый центр европ. значения. Пром-сть базируется в осн. на переработке импортного сырья. А. (с пригородами) – один из крупнейших зап.-европ. центров химии (удобрения, лаки, краски) и нефтехимии (пластмассы, полиэтилен, синтетич. каучук и др.; компании «Байер» и «БАСФ»), произ-ва кинофотоплёнки («Агфа-Гевард» в Мортселе). Крупный нац. центр нефтепереработки (нефть поступает морем, а также по нефтепроводу из Роттердама), судостроения, цветной металлургии, сборки автомобилей (заводы «Дженерал моторс») и тракторов («Форд трактор»), электротехники и электроники, произ-ва алмазных буровых инструментов, деревообработки, бумажной и пищевой пром-сти. Мировой центр гранения алмазов, торговли бриллиантами и их реэкспорта (Музей алмазов, с 1988).

На севере агломерации, в Дуле, – 4 крупные АЭС.