ГРЮ́НЕВАЛЬД МАТИС

-

Рубрика: Изобразительное искусство

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

ГРЮ́НЕВАЛЬД (Grünewald) Матис (Матиас) [ок. 1475/1480, Вюрцбург (?) – 30 или 31.8.1528, Галле], нем. живописец, рисовальщик, инженер-гидравлик, архитектор. Г. – прозвище, появившееся в 17 в. в соч. «Немецкая академия» И. фон Зандрарта; в документах своего времени упоминается как Нитхарт, Нейтхардт, Нейтхарт (Nithart, Neithardt, Neithart), Готхарт, Готхардт (Gothart, Gothardt) и др. Большинство произведений Г. были выполнены для г. Ашаффенбург, где, по-видимому, находилась его мастерская. Первое свидетельство о деятельности Г. относится к 1504. Ок. 1510 находился на службе у архиеп. Майнцского У. фон Геммингена, владельца Ашаффенбургского замка, создавал живописные алтари, вёл строит. работы, сооружал фонтаны и колодцы. В 1511–12 по заказу франкфуртского мон. доминиканцев исполнил в технике гризайля неподвижные боковые створки для «алтаря Геллера» А. Дюрера с изображениями святых Лаврентия и Кириака (Штеделевский худож. ин-т, Франкфурт-на-Майне), св. Елизаветы и св. Люции (?) (Кунстхалле, Карлсруэ). В 1516–25 – на службе у нового архиеп. Майнцского, затем кардинала, Альбрехта Бранденбургского, работал над алтарями для церквей Ашаффенбурга, собора в Майнце, монастыря в Галле. Вероятно, в 1520 в свите Альбрехта Бранденбургского присутствовал в Ахене на коронации Карла V, где встречался с Дюрером, подарившим ему свои гравюры. В 1525 Г. уехал во Франкфурт, где, по косвенным данным, присоединился к восставшим в Крестьянской войне 1524–26. Впоследствии Г., оставив живопись, занялся изготовлением целебного мыла и продажей красок.

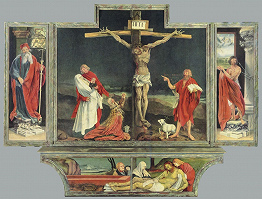

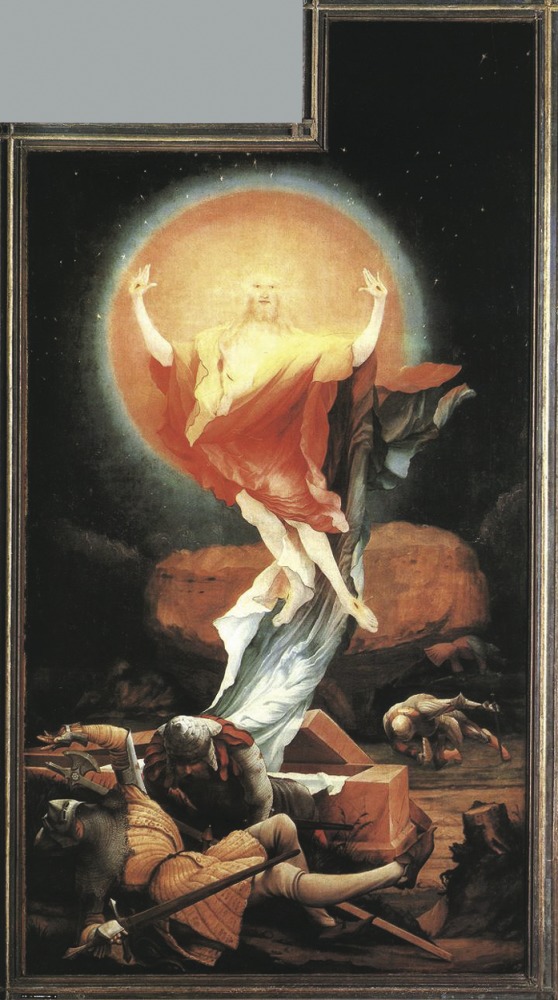

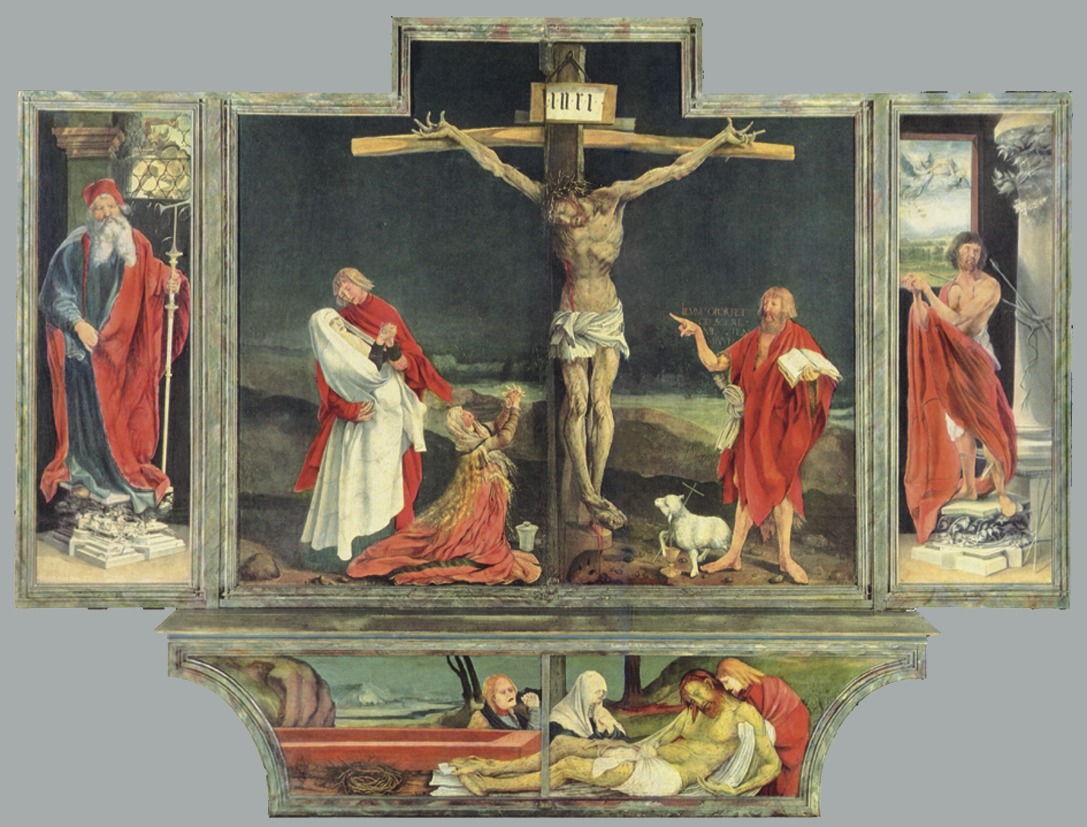

Г. – один из наиболее ярких и оригинальных представителей Северного Возрождения в Германии. В его ранних работах («Осмеяние Христа», 1503, Старая Пинакотека, Мюнхен) ощущается влияние Х. Хольбейна Старшего. Иконография «Распятий» Г. («Распятие», 1505–08, Публичное худож. собрание, Базель; «Малое Распятие», ок. 1510–1512, Нац. галерея, Вашингтон) и некоторых др. работ связана со ср.-век. мистицизмом, особенно с «Небесными откровениями» св. Биргитты, где подробно описаны её видения Страстей Христовых. Духу экстатич. видений соответствуют субъективная трактовка религ. сюжета, необычайная экспрессивность форм и фантастич. колорит, имеющий истоки в ср.-век. миниатюре и витражах. Самое значит. произв. Г. – «Изенгеймский алтарь» (1512–15, Музей Унтерлинден, Кольмар) – сложное сооружение с тремя парами створок (соответствующими будничному виду, воскресному и праздничному раскрытиям) и пределлой. В закрытом, будничном виде центр. часть занимает огромное «Распятие» – картина смерти Христа, полная драматизма и точно соответствующая натуралистическому описанию Биргитты; на боковых створках – св. Себастьян (предположительно с автопортретными чертами) и св. Антоний, в пределле – «Положение во гроб». На воскресном раскрытии алтаря трагическая напряжённость уступает место радостному пантеистическому мировосприятию в композициях «Благовещение», «Рождество Христово» и «Воскресение». Здесь в полной мере проявились способности Г. как величайшего колориста: контрастные сочетания цветов соседствуют с тоновыми градациями, яркие и насыщенные цветовые аккорды – с почти акварельной нюансировкой. В праздничном раскрытии Г. принадлежат боковые створки с композициями «Посещение св. Антонием св. Павла Пустынника» и «Искушение св. Антония», фланкирующие центральную скульптурную часть алтаря. В поздних работах на тему Страстей Христовых («Таубербишофсхеймский алтарь», 1523–24, Кунстхалле, Карлсруэ, и др.). Г. достигает предельной лаконичности и эмоциональной напряжённости. Произведения кон. 1510-х – 1520-х гг. («Штуппахская мадонна», 1517–19, Приходская церковь, Штуппах; «Встреча святых Эразма и Маврикия», кон. 1510-х – 1-я пол. 1520-х гг., Старая пинакотека, Мюнхен) отличаются монументальностью форм и ясностью композиционного построения, что свидетельствует о воздействии иск-ва итал. Возрождения. Немногочисленные сохранившиеся рисунки Г. (самостоятельные и подготовительные) характеризуются живописным подходом, мягкостью линий и светотеневой моделировки. Г. не имел последователей, его творчество остаётся изолированным явлением в европ. искусстве. Биография Г. и его творчество вдохновили П. Хиндемита на создание симфонии «Художник Матис» (1934) и одноим. оперы (1938).