КРЫ́МСКИЕ ТАТА́РЫ

-

Рубрика: Этнология

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

КРЫ́МСКИЕ ТАТА́РЫ (самоназвание – кърым татарлар; в рус. источниках 16–17 вв. – крымцы, 18–19 вв. – татары), народ на юге Украины (в осн. в Автономной Республике Крым, а также в Херсонской обл.). Численность в Крыму 243,4 тыс. чел. (2001, перепись). Компактно проживают в Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском и Джанкойском районах. Живут также в Узбекистане (239 тыс. чел. – в осн. в Ферганской и Ташкентской областях), Таджикистане (9,4 тыс. чел.), Киргизии (3,6 тыс. чел.), Турции (100 тыс. чел.), Румынии (22 тыс. чел.), Болгарии (5,8 тыс. чел.), России (3,9 тыс. чел., из них 2,6 тыс. чел. в Краснодарском крае – 2002, перепись) и др. Говорят на крымско-татарском языке. В осн. мусульмане-сунниты ханифитского мазхаба.

Юж. побережье Крыма было в осн. тюркизировано выходцами из Малой Азии во время сельджукских завоеваний 11–12 вв. Формирование собственно К. т. началось с появления в Крыму монголо-татар в 1220-х гг. Субэтнич. группы К. т.: степные (ногайцы, кърым ногъайлар) и горно-прибрежные, иногда разделяемые на горно-предгорных и южнобережных К. т., или татов (тат, татлар). Степные К. т. – монголоиды, близкие по происхождению и культуре сев.-кавказским и ставропольским ногайцам, в состав которых вошли потомки более раннего тюркоязычного населения (половцев). Горно-прибрежные К. т. относятся к балкано-кавказской расе, включили отд. этнич. элементы из оседлых жителей горно-прибрежной части полуострова: греков, крымских готов, генуэзцев и венецианцев, выходцев из Малой Азии, с Сев. Кавказа (т. н. черкесов), из Грузии, слав. земель, Молдавии и др.; в их языке прослеживается сильное тур. влияние. В эпоху Крымского ханства К. т. численно преобладали в Крыму. После присоединения Крымского ханства к России в 1783, а также после Крымской войны 1853–56 в 1860–62, в 1874–1875, нач. 1890-х гг. и в 1902–03 происходила массовая эмиграция К. т. в Османскую империю. Опустевшие земли заселялись крымскими греками и армянами, русскими, украинцами, белорусами, болгарами, немцами и др. По переписи 1897, в Таврической губ. насчитывалось 186,2 тыс. К. т. Крымско-татарское культурное возрождение кон. 19 – нач. 20 вв. связано с именем Исмаил-бея Гаспринского. В 1917–20 действовала Нац. партия К. т. (Милли фирка), в кон. 1917 в Бахчисарае собрался нац. съезд (курултай), провозгласивший Крымскую демократич. республику. По переписи 1926, в Крыму проживало 179,1 тыс. К. т. (25,3% населения Крыма). К. т. составляли большинство в Судакском, Бахчисарайском, Ялтинском, Севастопольском районах. Крупнейшие крымско-татарские центры – Бахчисарай, Карасубазар (ныне Белогорск) и Старый Крым. Крымско-татарский яз. до 1929 был одним из гос. языков Крымской АССР (1921–45), значит. число К. т. входило в руководство автономии. В 1930 Балаклавский, Бахчисарайский, Ялтинский, Алуштинский, Судакский районы объявлены татарскими.

В 1944 все К. т. (до 190 тыс. чел.) были насильственно вывезены из Крыма, в осн. в Ср. Азию. Значит. часть их погибла в первые годы ссылки. В 1956 с К. т. сняты ограничения по спецпоселению. Со 2-й пол. 1950-х гг. развивается крымско-татарское нац. движение, ставившее целью возвращение К. т. в Крым. В 1967 Указом Президиума ВС СССР с К. т. снимались «огульные обвинения» в сотрудничестве с фашистскими оккупантами. При этом до кон. 1980-х гг. действовали ограничения на прописку в Крыму и т. п. Возникли районы заселения К. т. вблизи Крыма – в Херсонской обл. Украины, в Краснодарском и Ставропольском краях России. С кон. 1980-х гг. началась массовая иммиграция К. т. в Крым, сначала в степные, а затем и в предгорные и прибрежные районы. Со 2-й пол. 1980-х гг. в Узбекистане активизируется Нац. движение К. т. В 1989 формируется более радикальная Орг-ция крымско-татарского нац. движения (ОКНД). В июне 1991 по инициативе ОКНД в Симферополе собрался курултай К. т., избравший меджлис и принявший Декларацию о национальном суверенитете крымско-татарского народа. 18.5.1999 Указом Президента Украины создан Совет представителей крымско-татарского народа при Президенте Украины. Помимо ОКНД, в Крыму действуют др. общества и фонды К. т. Имеются крымско-татарская пресса, радио- и телеканалы.

Осн. традиц. занятие степных К. т. – кочевое скотоводство, горно-прибрежных – орошаемое земледелие и отгонное скотоводство. На Юж. берегу Крыма развивались виноградарство, садоводство и табаководство, в Вост. Крыму местами – шелководство, на зап. побережье – рыболовство, в степи и в горах – охота, в горах – бортничество. Важную роль играл соляной промысел. С 19 в. земледелие распространяется и у степных К. т. Были развиты (особенно в 16–18 вв.): узорное ткачество, вышивка шёлком и золотными нитями, произ-во войлока и сукна, обработка кожи, резьба по дереву, оружейное и ювелирное дело. Мн. ремесленные изделия изготавливались на экспорт.

У степных К. т. стойбища состояли из юрт, расположенных по родовому принципу. Различались юрты – большие разборные (терме) и малые неразборные (отав; диаметр до 4 м), перевозившиеся в арбе. У полуоседлых К. т. были распространены полуземлянки, у оседлых степных К. т. – дома из сырцового кирпича (калыб) или турлука с соломенной, земляной или черепичной крышей; стропила образовывали вдоль дома навес, опиравшийся на столбы. У горно-прибрежных К. т. строились одно- или двухэтажные каменные, часто белёные дома; этажи соединялись внутренней, позднее – наружной лестницей; по периметру шли верхняя (софа) и нижняя галереи, опирающиеся на столбы с резными капителями (каптель). По одну сторону сеней (аят) помещалась комната (аш-хана) с чувалом или очагом в особой пристройке, по другую – небольшая неотапливаемая гостиная или спальня (соба). На пологих сев. склонах постройки стояли свободно, окружённые дворами и садами, имели черепичную крышу (керемет); на западе сев. склонов в долинах рек Кача и Бельбек (Бахчисарайский р-н), возможно, под влиянием готов, были распространены дома срубной конструкции (чатма су) из толстых досок или горбыля. У горных К. т. дома с плоскими крышами тесно примыкали друг к другу террасами. В городах второй этаж выступал над нижним, опираясь на столбы. Карнизы и потолки расписывались цветочным орнаментом, окна имели узорные рамы из гипса, вставки из цветного стекла. С 14 в. формируется крымская культовая и гражд. архитектура: мечети, медресе, бани, фонтаны, караван-сараи, мавзолеи (дюрбе).

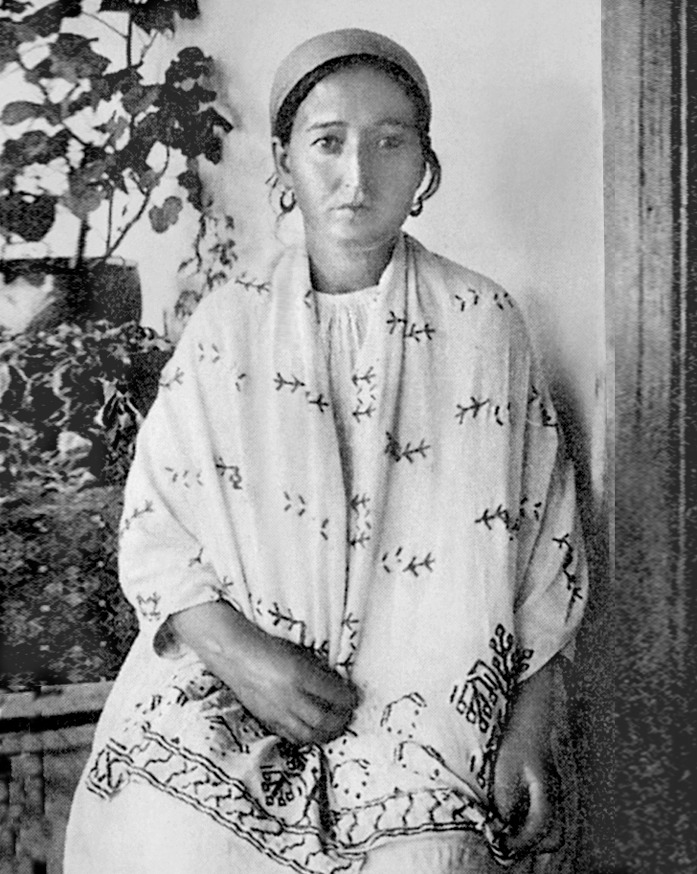

Характерные элементы костюма степных К. т. – бешмет (каптан), чекмень (чепкен), девичья конусовидная шапка с меховой опушкой, сапожки из меха и др. С 16 в. из Турции в горно-прибрежной зоне распространяется т. н. левантийский («османский») тип костюма: туникообразная рубаха (кольмек, кулек), широкие штаны (у мужчин – штан, у женщин – шальвар, туман); у женщин – приталенное платье (шамаладжа-антери) и кафтан (фередже), со 2-й пол. 19 в. иногда набрасывавшийся на голову; у мужчин – расшитый золотом жилет, халат (знатные люди поверх носили халаты без рукавов или с очень короткими рукавами-буфами), кушак, чалма (сарик). В 1-й пол. 19 в. мужской халат заменяется курткой (мийтан, елек, камзол); у молодых – с коротким рукавом, у мужчин ср. возраста – до локтя, у стариков – до запястья. Вместо чалмы стали носить феску или каракулевую шапку (калпак, бьорк) с суконной круглой красной вставкой в центре дна (тупелик, тепели). У женщин распространяется распашное платье (антер): у молодых – длиной до колен, у женщин ср. возраста – до середины икры, у старух – до щиколоток; с облегающим лифом, глубоким вырезом и широкой юбкой с приподнятыми жёсткими боками (джабу) и коленчатым запахом налево, расшитыми нагрудником (кокслюк) и нарукавниками (кьапак); антер носили с передником и курткой или безрукавкой. Плечевая одежда шилась чаще из плотного полосатого шёлка (в расцветке обязательно присутствовал красный цвет), сукна и бархата с золотным шитьём. Девушки заплетали волосы в мелкие косички, скреплённые серебряным амулетом (сач хасиде), женщины подстригали у висков пряди (зюлюф). Выходя на улицу, лицо закрывали сеткой из конского волоса (чадра).

Пища степных К. т. – кислое молоко (айран, катык), сыры (солёный – пенир, слоистый – кашкавал), каша из пшеницы (шорба), пшена (сек), пшеничной муки (талкан), бараний бульон с катыком (серпа), вяленая баранина (какач), слабоалкогольный напиток из проса (буза). Хлеб (экмек) выпекали в золе очага; пекли сдобные пшеничные лепёшки (катлама), пирожки (бурек). Кухня горно-прибрежных К. т. (овощи, фрукты, зелень) формировалась под влиянием земледельч. народов; готовили шашлыки (шиш-кебаб), голубцы в виноградных листьях (долмасы), мясные супы (шорба), плов (пилав), вост. сладости.

До 20 в. сохранялись, особенно у степных К. т., родовая экзогамия, родовые тамги, большая семья, аталычество, колыбельный сговор, обычаи избегания. Многожёнство и калым были мало распространены. Браки между степными и горно-прибрежными К. т. были редки. Система терминов родства смешанного типа: бифуркативно-линейные черты сочетаются с линейными; сохраняется скользящий счёт поколений, характерный для большинства алтайских систем. В то же время генерационный скос типа «омаха» утрачен. Сиблинги делятся по относит. возрасту и по полу; распространены парные термины родства для родителей и дедов. Сохранялись доисламские верования и обряды, у кочевников – поклонение духам и демонам. В быту предпочтение отдавалось не мусульм. летоисчислению, а календарю 12-летнего «животного» цикла. На Ноуруз (Навруз) варили яйца, готовили суп из курицы, слоёный мясной пирог (кобете), халву, сладкое печенье, проводили обряд первой борозды, девушки гадали, дети надевали маски, с цветами и ветками в руках пели под окнами, взамен получали сладости. Некоторые праздники сопровождались чертами христианского ритуала (напр., в районе Ялты на Ноуруз выпекали лепёшки с изображением креста), посещением христианских монастырей, поминанием умерших в православных церквах.

Устное творчество. Песням степных К. т. (йыр) свойственны диатоника, мелодич. простота и краткость, строгая манера исполнения; песням горных и южнобережных К. т. (тюркю) – развитая, богато орнаментированная мелодика, ритмич. сложность и разнообразие. Распространены бытовые лирич. песни (макъам); в ходе песенных состязаний между юношами и девушками во время гуляний, на свадьбах, толоках импровизировались короткие песни вроде частушек (чынъ у степных татар, мане у горных). Обрядовый фольклор включает зимние поздравительные, свадебные песни, причитания, круговые песни-танцы (хоран). Эпич. жанры: дестаны («Чора-батыр», «Эдиге», «Кёр-огълу»), бейты («Ногъай бейити»). Среди историч. песен особую группу составляют т. н. переселенческие, или эмигрантские, песни (муаджир тюркю, кочь авасы). Создатели и исполнители эпич., историч. и лирич. песен – кедаи (у степных К. т.), ашики (у горных). Инструментальная музыка включает наигрыши – свадебные (такъсим, пешраф), торжественные маршевые (долу), танцевальные медленные (агъыр ава) и быстрые (къайтарма), виртуозные сольные пьесы. В традиц. практике существовали ансамбли чисто инструментальные (давулджылар; в составе: 2 зурны, барабан давул, бубен даре) и сопровождавшие пение (кеманеджилер, или чал; в составе: 1–2 смычковых инструмента, бубен даре, цимбалы сантыр, и др.).