ДВИ́ГАТЕЛЬ ВНУ́ТРЕННЕГО СГОРА́НИЯ

-

Рубрика: Технологии и техника

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

ДВИ́ГАТЕЛЬ ВНУ́ТРЕННЕГО СГОРА́НИЯ (ДВС), тепловой двигатель, в котором химич. энергия топлива, сгорающего в его рабочей полости (камере сгорания), преобразуется в механич. работу. Различают ДВС: поршневые, в которых работа расширения газообразных продуктов сгорания производится в цилиндре (воспринимается поршнем, возвратно-поступат. движение которого преобразуется во вращат. движение коленчатого вала) или используется непосредственно в машине, приводимой в действие; газотурбинные, в которых работа расширения продуктов сгорания воспринимается рабочими лопатками ротора; реактивные, в которых используется реактивное давление, возникающее при истечении продуктов сгорания из сопла. Термин «ДВС» применяют преим. к поршневым двигателям.

Историческая справка

Идея создания ДВС впервые предложена Х. Гюйгенсом в 1678; в качестве топлива должен был использоваться порох. Первый работоспособный газовый ДВС был сконструирован Э. Ленуаром (1860). Бельг. изобретатель А. Бо де Роша предложил (1862) четырёхтактный цикл работы ДВС: всасывание, сжатие, горение и расширение, выхлоп. Нем. инженеры – Э. Ланген и Н. А. Отто создали более эффективный газовый двигатель; Отто построил четырёхтактный двигатель (1876). По сравнению с паромашинной установкой такой ДВС был более прост и компактен, экономичен (кпд достигал 22%), имел меньшую удельную массу, но для него требовалось более качественное топливо. В 1880-х гг. О. С. Костович в России построил первый бензиновый карбюраторный поршневой двигатель. В 1897 Р. Дизель предложил двигатель с воспламенением топлива от сжатия. В 1898–1899 на заводе фирмы «Людвиг Нобель» (С.-Петербург) изготовили дизель, работающий на нефти. Совершенствование ДВС позволило применять его на транспортных машинах: тракторе (США, 1901), самолёте (О. и У. Райт, 1903), теплоходе «Вандал» (Россия, 1903), тепловозе (по проекту Я. М. Гаккеля, Россия, 1924).

Классификация

Разнообразие конструктивных форм ДВС обусловливает их широкое применение в разл. областях техники. ДВС разделяются: по виду топлива – на жидкотопливные и газовые; способу воспламенения горючей (топливно-воздушной) смеси – с принудит. воспламенением (двигатели с искровым зажиганием, ДсИЗ) и с воспламенением от сжатия (дизели); способу приготовления горючей смеси – с внешним смесеобразованием, когда горючая смесь приготавливается вне цилиндра (карбюраторные и газосмесительные), и с внутренним – в цилиндре (дизельные и бензиновые с впрыском топлива в цилиндр – инжекторные); способу охлаждения – с жидкостным и воздушным охлаждением. Существуют двигатели без наддува, у которых впуск воздуха или горючей смеси осуществляется за счёт разряжения в цилиндре при всасывающем ходе поршня, и двигатели с турбонаддувом, у которых впуск воздуха или горючей смеси в рабочий цилиндр происходит под давлением, создаваемым компрессором, с целью получения повышенной мощности двигателя. В зависимости от расположения цилиндров ДВС классифицируются: на однорядные с вертикальным, наклонным, горизонтальным расположением; двухрядные с V-образным и оппозитным расположением; по количеству цилиндров от 2 (напр., автомобиль «Ока») до 16 (напр., «Mercedes-Benz» S 600). По назначению – на стационарные двигатели (небольшие электростанции), автотракторные, судовые, тепловозные, авиационные и др.; по способу осуществления рабочего цикла делятся на четырёхтактные и двухтактные ДВС.

Рабочие процессы

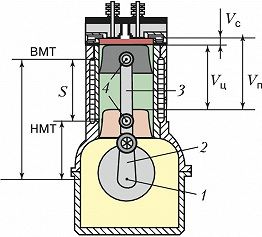

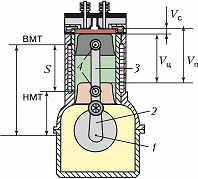

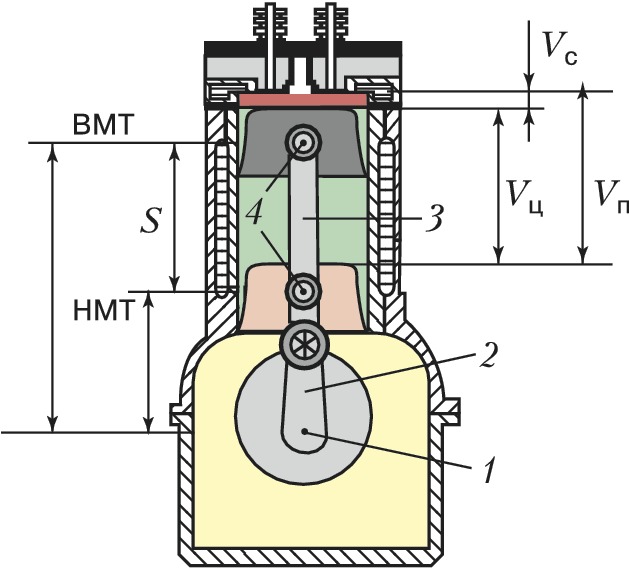

Под действием давления газообразных продуктов сгорания топлива поршень совершает в цилиндре возвратно-поступат. движение, которое преобразуется во вращат. движение коленчатого вала с помощью кривошипно-шатунного механизма. За один оборот коленчатого вала поршень дважды достигает крайних положений, где изменяется направление его движения (рис. 1). Эти положения поршня принято называть мёртвыми точками, т. к. усилие, приложенное к поршню в этот момент, не может вызвать вращат. движения коленчатого вала. Положение поршня в цилиндре, при котором расстояние оси пальца поршня от оси коленчатого вала достигает максимума, называется верхней мёртвой точкой (ВМТ). Нижней мёртвой точкой (НМТ) называют такое положение поршня в цилиндре, при котором расстояние оси пальца поршня от оси коленчатого вала достигает минимума. Расстояние между мёртвыми точками называют ходом поршня (S). Каждому ходу поршня соответствует поворот коленчатого вала на 180°.

Перемещение поршня в цилиндре вызывает изменение объёма надпоршневого пространства. Объём внутр. полости цилиндра при положении поршня в ВМТ называют объёмом камеры сгорания Vс. Объём цилиндра, образуемый поршнем при его перемещении между мёртвыми точками, называется рабочим объёмом цилиндра Vц. Объём надпоршневого пространства при положении поршня в НМТ называют полным объёмом цилиндра Vп=Vц+Vc. Рабочий объём двигателя представляет собой произведение рабочего объёма цилиндра на число цилиндров. Отношение полного объёма цилиндра Vп к объёму камеры сгорания Vс называют степенью сжатия E (для бензиновых ДсИЗ 6,5–11; для дизелей 16–23).

E=VпVс=Vс+VцVс=1+VцVс.

При перемещении поршня в цилиндре, кроме изменения объёма рабочего тела, изменяются его давление, темп-ра, теплоёмкость, внутр. энергия. Рабочим циклом называют совокупность последоват. процессов, осуществляемых с целью превращения тепловой энергии топлива в механическую. Достижение периодичности рабочих циклов обеспечивается с помощью спец. механизмов и систем двигателя.

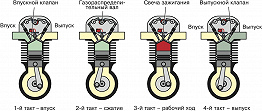

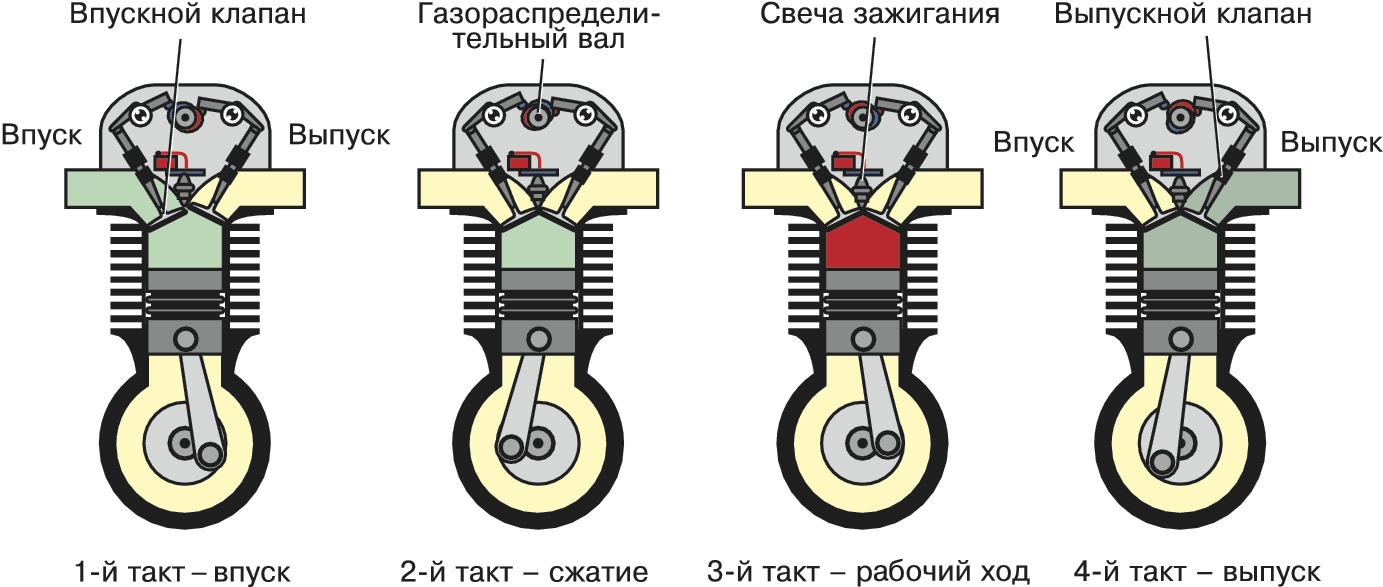

Рабочий цикл бензинового четырёхтактного ДВС совершается за 4 хода поршня (такта) в цилиндре, т. е. за 2 оборота коленчатого вала (рис. 2). Первый такт – впуск. При движении поршня от ВМТ к НМТ в цилиндре (вследствие увеличения объёма) создаётся разрежение, под действием которого через открывающийся впускной клапан поступает горючая смесь (паров бензина с воздухом). Давление во впускном клапане в двигателях без наддува может быть близким к атмосферному, а в двигателях с наддувом – выше его (0,13–0,45 МПа). В цилиндре горючая смесь смешивается с оставшимися в нём от предыдущего рабочего цикла отработавшими газами и образует рабочую смесь. Второй такт – сжатие. Поршень движется вверх (от НМТ к ВМТ), при этом газораспределительный вал закрывает впускной и выпускной клапаны. Т. к. объём в цилиндре уменьшается, то происходит сжатие рабочей смеси до давления 0,8–2 МПа, темп-ра смеси составляет 500–700 К. В конце такта сжатия рабочая смесь воспламеняется электрич. искрой и быстро сгорает (за 0,001–0,002 с). При этом происходит выделение большого количества теплоты, темп-ра достигает 2000–2600 К, и газы, расширяясь, создают сильное давление (3,5–6,5 МПа) на поршень, перемещая его вниз. Третий такт – рабочий ход. Сила давления газов от поршня передаётся через поршневой палец и шатун на коленчатый вал, создавая на нём определённый крутящий момент. Т. о., во время рабочего хода происходит преобразование тепловой энергии в механич. работу. Четвёртый такт – выпуск. После совершения полезной работы поршень движется вверх и выталкивает отработавшие газы наружу через открывающийся выпускной клапан. Процесс выпуска можно разделить на предварение (давление в цилиндре значительно выше, чем в выпускном клапане, скорость истечения отработавших газов при темп-рах 800–1200 К составляет 500–600 м/сек) и осн. выпуск (скорость в конце выпуска 60–160 м/сек). Выпуск отработанных газов сопровождается звуковым эффектом, для поглощения которого устанавливают глушители. За рабочий цикл двигателя полезная работа совершается только в течение рабочего хода, а остальные три такта являются вспомогательными. Для равномерности вращения коленчатого вала на его конце устанавливают маховик, обладающий значит. массой. Маховик получает энергию при рабочем ходе и часть её отдаёт на совершение вспомогат. тактов.

Рабочий цикл двухтактного ДВС осуществляется за два хода поршня или за один оборот коленчатого вала. Процессы сжатия, сгорания и расширения практически аналогичны соответствующим процессам четырёхтактного двигателя. Мощность двухтактного двигателя при одинаковых размерах цилиндра и частоте вращения вала теоретически в 2 раза больше четырёхтактного за счёт большого числа рабочих циклов. Однако потери части рабочего объёма практически приводят к увеличению мощности только в 1,5–1,7 раза. К преимуществам двухтактных двигателей следует также отнести бóльшую равномерность крутящего момента, т. к. полный рабочий цикл осуществляется при каждом обороте коленчатого вала. Существенным недостатком двухтактного процесса по сравнению с четырёхтактным является малое время, отводимое на процесс газообмена. Кпд ДВС, использующих бензин, 0,25–0,3.

Рабочий цикл газовых ДВС аналогичен бензиновым ДсИЗ. Газ проходит стадии: испарение, очистка, ступенчатое понижение давления, подача в определённых количествах в двигатель, смешение с воздухом и поджигание искрой рабочей смеси.

Конструктивные особенности

ДВС – сложный технич. агрегат, содержащий ряд систем и механизмов. В кон. 20 в. в осн. осуществлён переход от карбюраторных систем питания ДВС к инжекторным, при этом повышаются равномерность распределения и точность дозировки топлива по цилиндрам и появляется возможность (в зависимости от режима) более гибко управлять образованием топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя. Это позволяет повысить мощность и экономичность двигателя.

Корпус (остов) ДВС образуют неподвижные (блок-картер, головки цилиндров, крышки подшипников коленчатого вала, масляный поддон и др.) и подвижные детали, которые объединены в группы: поршневую (поршень, палец, компрессионные и маслосъёмные кольца), шатунную, коленчатого вала. Система питания осуществляет приготовление горючей смеси из топлива и воздуха в пропорции, соответствующей режиму работы, и в количестве, зависящем от мощности двигателя. Система зажигания ДсИЗ предназначена для воспламенения искрой рабочей смеси с помощью свечи зажигания в строго определённые моменты времени в каждом цилиндре в зависимости от режима работы двигателя. Система пуска служит для предварит. раскрутки вала ДВС с целью надёжного воспламенения топлива. Система воздухопитания обеспечивает очистку воздуха и снижение шума впуска при миним. гидравлич. потерях. При наддуве в неё включаются один или два компрессора и при необходимости охладитель воздуха. Система выпуска осуществляет вывод отработавших газов. Газораспределение обеспечивает своевременный впуск свежего заряда смеси в цилиндры и выпуск отработавших газов. Система смазки служит для снижения потерь на трение и уменьшения износа подвижных элементов, а иногда для охлаждения поршней. Система охлаждения поддерживает требуемый тепловой режим работы ДВС; бывает жидкостной или воздушной. Система управления предназначена для согласования работы всех элементов ДВС с целью обеспечения его высокой работоспособности, малого расхода топлива, требуемых экологич. показателей (токсичности и шума) на всех режимах работы при разл. условиях эксплуатации с заданной надёжностью.

Основные преимущества ДВС перед др. двигателями – независимость от постоянных источников механич. энергии, малые габариты и масса, что обусловливает их широкое применение на автомобилях, с.-х. машинах, тепловозах, судах, самоходной воен. технике и т. д. Установки с ДВС, как правило, обладают большой автономностью, могут достаточно просто устанавливаться вблизи или на самом объекте потребления энергии, напр. на передвижных электростанциях, летат. аппаратах и др. Одно из положит. качеств ДВС – возможность быстрого пуска в обычных условиях. Двигатели, работающие при низких температурах, снабжаются спец. устройствами для облегчения и ускорения пуска.

Недостатками ДВС являются: ограниченная по сравнению, напр., с паровыми турбинами агрегатная мощность; высокий уровень шума; относительно большая частота вращения коленчатого вала при пуске и невозможность непосредств. соединения его с ведущими колёсами потребителя; токсичность выхлопных газов. Осн. конструктивная особенность двигателя – возвратно-поступат. движение поршня, ограничивающее частоту вращения, является причиной возникновения неуравновешенных сил инерции и моментов от них.

Совершенствование ДВС направлено на увеличение их мощности, экономичности, уменьшение массы и габаритов, соответствие экологич. требованиям (снижение токсичности и шума), обеспечение надёжности при приемлемом соотношении цены и качества.

В ДВС используются как обычные моторные топлива, так и альтернативные. Перспективно применение в транспортных ДВС водорода, который обладает высокой теплотой сгорания, а в отработавших газах отсутствуют СО и СО2. Однако существуют проблемы высокой стоимости его получения и хранения на борту автомобиля. Отрабатываются варианты комбинированных (гибридных) энергетич. установок транспортных средств, в составе которых совместно работают ДВС и электродвигатели.