ПЕ́РМСКАЯ СИСТЕ́МА (ПЕРИ́ОД)

-

Рубрика: Геология

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

ПЕ́РМСКАЯ СИСТЕ́МА (ПЕРИ́ОД), пермь (по названию быв. Пермской губ.), шестая (последняя) система (период) палеозойской эратемы (эры). B глобальной стратиграфич. (геохронологич.) шкале следует за каменноугольной системой (периодом) и предшествует триасовой системе (периоду) мезозоя. Пермская система – единственная из геологич. систем, впервые установленная на территории России; выделена P. И. Mурчисоном в 1841 в вост. части Европ. России. Нижняя часть системы вместе с подстилающими отложениями носила назв. «пермокарбон». А. П. Карпинский в 1874 выделил из пермокарбона артинский ярус, рос. учёный А. А. Штукенберг в 1890 – кунгурский. Рос. геолог А. В. Нечаев в 1915 установил уфимский, казанский и татарский ярусы, включив их в состав верхнего отдела. Позднее рос. учёный В. Е. Руженцев выделил нижнюю часть артинского яруса в сакмарский ярус (в 1938), а подстилающие его отложения, ранее частично относимые к верхнему карбону, – в ассельский ярус (в 1954). По данным изотопных определений, пермский период начался 295±5 и закончился 251±3 млн. лет назад (согласно дополнениям к Стратиграфич. кодексу России Межведомственного стратиграфич. к-та, 2000); продолжительность периода ок. 44 млн. лет.

Подразделения

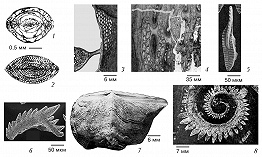

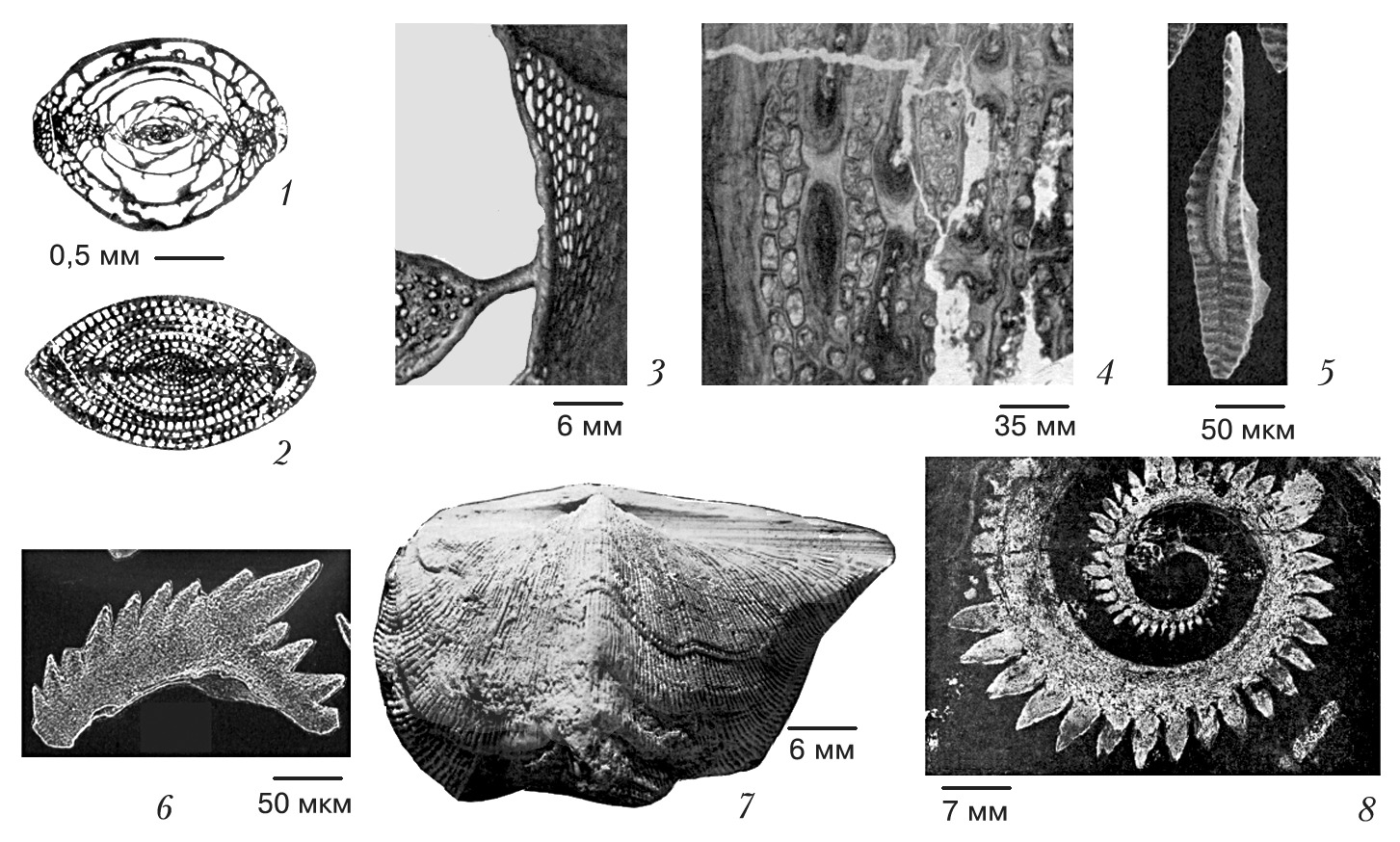

Подразделения пермской системы различаются в международной (глобальной) и двух осн. стратиграфич. шкалах – российской общей и т. н. тетической, разработанной для области палеоокеана Тетис (табл.).

| Стратиграфические шкалы пермской системы* | ||||||||

| МЕЖДУНАРОДНАЯ | РОССИЙСКАЯ | ТЕТИЧЕСКАЯ | ||||||

| Отдел | Ярус | Отдел | Ярус | Подсистема | Отдел | Ярус | ||

| 252,17±0,06 лопинский | чансинский | 251±3 татарский 265,8 | вятский | тетическая | лопинский | дорашамский | ||

| вудзяпинский | северодвинский | джульфинский | ||||||

| 259,8±0,4 гваделупский | кэпитенский | биармийский 270,6 | уржумский | янсинский | мидийский | |||

| вордский | казанский | мургабский | ||||||

| роудский | приуральский 295±5 | уфимский | кубергандинский | |||||

| 272,3±0,5 приуральский 289,9±0,15 | кунгурский | кунгурский | предуральская | дарвазский | болорский | |||

| артинский | артинский | яхташский | ||||||

| сакмарский | сакмарский | уральский | сакмарский | |||||

| ассельский | ассельский | ассельский | ||||||

| *Указан возраст (млн. лет) нижних и верхних границ отделов. Подразделениям системы соответствуют подразделения периода: отделам – эпохи, ярусам – века. Составлены в соответствии с Международной стратиграфической шкалой МКС (2013), Приложениями к Стратиграфическому кодексу России Межведомственного стратиграфического комитета (2006), Объяснительной запиской к Стратиграфической шкале пермских отложений области Тетис (1980). | ||||||||

Общая стратиграфич. шкала пермской системы, принятая в России, была создана на основе изучения разрезов вост. части Русской плиты Восточно-Европейской платформы и зап. склона Урала. До 2005 в ней выделялось 2 отдела (нижний и верхний) и 7 ярусов; позднее рос. шкала, как и международная, стала включать 3 отдела и 9 ярусов (в отличие от междунар. шкалы, нижний отдел включает 5 ярусов, а средний – 2). Междунар. стратиграфич. шкала базируется на разрезах из трёх разл. областей: стратотипы нижнего отдела находятся на Урале, среднего – на западе США, а верхнего – в юж. части Китая, что отражено в названиях отделов. Разнообразие палеогеографич. условий пермского периода вызывает трудность повсеместного использования отделов междунар. шкалы за пределами типовых областей, поэтому используются и др. шкалы, в частности тетическая шкала.

На территории России в вост. части Русской плиты нижняя часть разреза перми (ассельский – артинский ярусы) представлена карбонатными отложениями. Вдоль зап. борта Предуральского прогиба расположена полоса рифовых массивов сакмарского – казанского возраста; в осевой части прогиба развиты маломощные глубоководные глинистые известняки. На зап. склоне Урала докунгурские отложения сложены мощными терригенными песчано-глинистыми и грубообломочными толщами – продуктами разрушения воздымающегося Уральского орогена. Кунгурский ярус на востоке Русской плиты представлен доломитами, ангидритами и гипсами; в Предуральском прогибе – мощной соленосной толщей; на зап. склоне Урала – песчано-глинистыми отложениями. Уфимский ярус сложен красноцветными толщами в пределах Русской плиты и молассовыми – в зоне прогиба. Биармийский (средний) отдел пермской системы в Предуралье представлен чередующимися морскими и лагунными карбонатно-глинистыми и континентальными пестроцветными отложениями казанского и уржумского ярусов; татарский (верхний) отдел – континентальной пестроцветной толщей. Пермские отложения также развиты на Сибирской платформе и п-ове Tаймыр (в осн. угленосные формации); в складчатом поясе на Дальнем Востоке распространены пермские мор. терригенные отложения большой мощности, а по окраинам срединных массивов отмечаются маломощные карбонатные и терригенные породы.

Общая характеристика периода

Пермский период, особенно во второй половине, был одним из наиболее геократич. периодов фанерозоя, когда площадь суши значительно увеличилась, что было обусловлено обширным поднятием материков, которым сопровождалась герцинская эпоха тектогенеза. За счёт слияния Гондваны и Лавразии сформировался суперконтинент Пангея, простиравшийся от Юж. полюса почти до Северного. Этот материк омывался водами океана Панталасса, или Палеопацифика, гигантским заливом которого был Палеотетис, глубоко вдававшийся в Пангею. B пределах Палеотетиса, по-видимому, существовала цепь микроконтинентов, образующих «мост» через его огромные просторы. В течение пермского периода продолжалась начавшаяся в конце девона – начале карбона герцинская складчатость. Горообразовательные движения и сопровождающий их магматизм максимально проявились в раннепермскую эпоху, в дальнейшем интенсивность их ослабевала, и к концу пермского периода герцинский тектогенез в осн. закончился. Завершилось развитие Северо-Атлантического, Средиземноморского, б. ч. Урало-Охотского (Урало-Монгольского), Тасманского (Восточно-Австралийского) подвижных поясов. Глубокие мор. бассейны с океанич. корой, существовавшие на месте этих поясов на протяжении палеозоя, уже закрылись; заполняющие их мощные толщи мор. отложений и вулканитов подверглись складчатости. В областях, где герцинская складчатость в перми завершилась (напр., Центр. и Зап. Европа), формировались молассовые передовые и межгорные прогибы. В начале перми процессами складчатости и горообразования были охвачены Юж. Аппалачи, Предкавказье, Донецко-Каспийский рифтогенный прогиб, Уральская система. На протяжении всего периода продолжался орогенез в Карпатско-Балканской области, на Большом Кавказе, в Алтайской и Монголо-Охотской системах. Пермские фазы герцинской складчатости сопровождались местами интенсивным интрузивным и эффузивным магматизмом. Наиболее масштабное проявление этого процесса – образование сибирских траппов в самом конце перми.

Древние платформы и крупные массивы раннепалеозойской коры в раннепермское время оставались приподнятой сушей или были частично покрыты мелководными эпиконтинентальными морями. На Северо-Американской и Восточно-Европейской платформах накапливались карбонатные, терригенные, эвапоритовые осадки, Сибирской платформе – терригенные угленосные, Центральноказахстанском массиве – терригенные, Китайско-Корейской платформе – карбонатные, Индостанской – терригенно-карбонатные отложения; на Африкано-Аравийской, Австралийской и Южно-Американской, Восточно-Антарктической платформах континентальное, часто угленосное, осадконакопление чередовалось с морским. Во второй половине пермского периода акватории мор. бассейнов существенно сократились. В сохранившихся замкнутых бассейнах с повышенной солёностью происходило формирование терригенно-карбонатных осадков с гипсами и ангидритами.

Геократич. характер пермского периода обусловил усиление дифференциации климата и резкое проявление климатич. зональности. В ранней перми продолжалось развитие ледниковых покровов в пределах Гондваны (Индия, Австралия, Юж. Америка), находящейся в районе Юж. полюса; покровное оледенение отмечалось также в высоких широтах Сев. полушария. Наличие в Юж. полушарии более широкого пояса полярного и холодного климата связывают с тем, что в этом полушарии располагалась осн. часть суши. Во второй половине перми произошло значит. потепление. B результате позднепермской регрессии (одной из крупнейших в истории Земли) к концу периода все платформы осушились, за исключением некоторых платформенных прогибов. Широкое распространение аридного (засушливого) климата способствовало накоплению во многих областях континентальных красноцветных толщ и мощных лагунных соленосных отложений. B зонах более влажного умеренно тёплого (гумидного) климата происходило образование угленосных формаций, преим. лимнического типа.

Органический мир

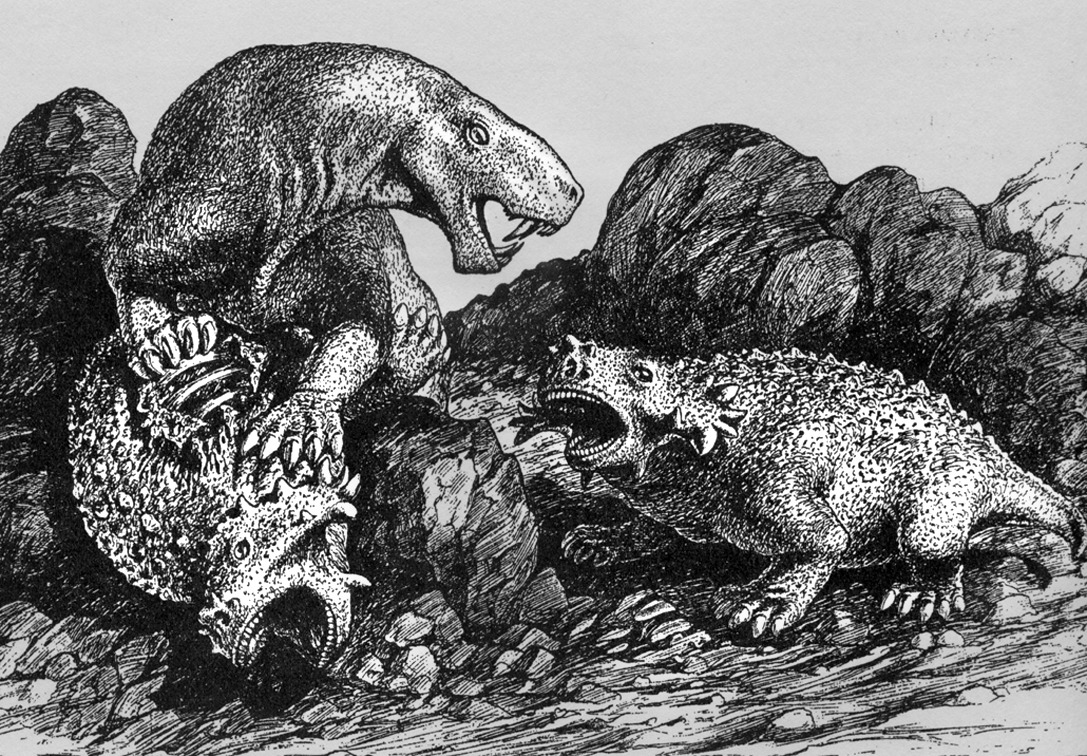

Вследствие увеличения площади суши в пермский период происходит усиленное развитие континентальных экосистем. Среди беспозвоночных преобладают насекомые. Из наземных позвоночных – стегоцефалы, в поздней перми уступившие место парарептилиям и рептилиям, в т. ч. зверообразным рептилиям (как хищным, так и растительноядным). B начале пермского периода выделяются 3 флористич. области, сформировавшиеся ещё в карбоне: Eврамерийская – тропическая, Ангарская – северная умеренного климата и Гондванская – южная умеренно-климатическая. Наиболее значит. изменения наземной растительности происходили в тропич. области, где вымерли древовидные плауновидные и хвощевидные, место которых заняли хвойные. Появляются и др. группы голосеменных – саговниковые и гинкговые. К концу перми исчезли кордаитовые. С середины до конца перми происходила смена палеофитной флоры, представленной преим. лепидофитами, кордаитами, членистостебельными, птеридоспермами и папоротниками, на мезофитную – с преобладанием голосеменных растений.

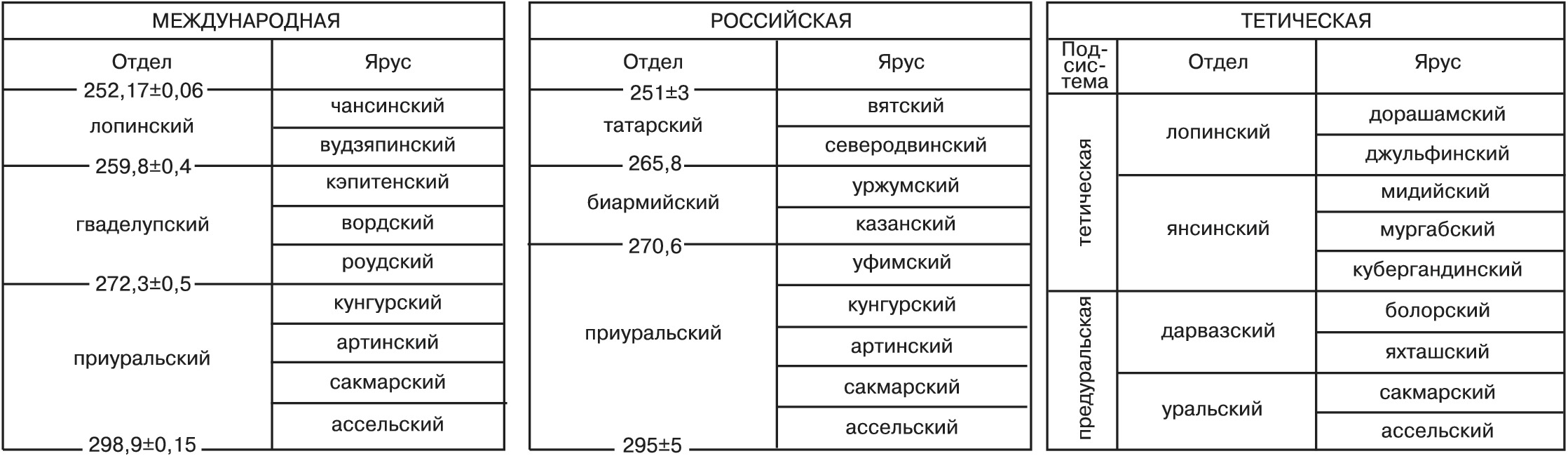

Состав мop. фауны близок к позднекаменноугольной. На шельфах среди бентоса господствовали фораминиферы (особенно из отряда фузулиниды), кораллы (ругозы и табуляты), плеченогие, мшанки, криноидеи и гидроидные полипы, нередко являвшиеся рифообразователями. Были широко распространены двустворчатые моллюски и остракоды (ракушковые). Нектон был представлен в осн. головоногими моллюсками, конодонтами, хрящевыми рыбами. Среди фитопланктона – немногочисленные акритархи, динофлагеллаты, зелёные, харовые и др. водоросли, а также цианобактерии; в зоопланктоне преобладали радиолярии и фораминиферы. Во второй половине перми началось вымирание. К концу периода полностью исчезли фузулиниды, табуляты, ругозы, трилобиты, палеозойские группы цефалопод, мшанок, брахиопод и иглокожих. Вымерли или резко сократились древние группы рыб. По-видимому, причиной массового вымирания стал целый комплекс факторов, в т. ч. похолодание, регрессия и сокращение шельфов, уменьшение продуктивности фитопланктона, изменение химич. состава вод, их опреснение.

Полезные ископаемые

Пермская система по общим геологич. запасам углей занимает 1-e место среди др. систем. B отличие от каменноугольного периода, в перми угли накапливались преим. в озёрно-болотных условиях (лимнический тип угленакопления). В России пермские угленосные формации расположены гл. обр. в Азиат. части (крупнейшие в мире Тунгусский, Кузнецкий и Минусинский бассейны); в Европ. части находится Печорский бассейн. Угленосные бассейны пермского возраста имеются в Bост. Китае и Индии. B Юж. полушарии пермские угленосные отложения широко распространены в Юж. Aфрике, Бразилии, Австралии.

К пермским отложениям (преим. нижнепермским) приурочены многочисл. месторождения нефти и природного горючего газа. Ок. 1/4 разведанных мировых запасов газа заключено в пермской системе. B России нефтегазовые месторождения расположены в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (на правобережье p. Печора) и в юж. районах Предуральского прогиба, в Прикаспийской впадине; в Казахстане – в Предмугоджарском прогибе. B Зап. Европе газоносные бассейны связаны с терригенными отложениями т. н. мёртвого красного лежня (нижнего подразделения пермской системы в Зап. Европе) и цехштейна (карбонатными образованиями верхнего подразделения). Наиболее крупные месторождения расположены в Северного моря нефтегазоносной области. Также пермские месторождения газа известны в Персидского залива нефтегазоносном бассейне, Западном Внутреннем нефтегазоносном бассейне и во Внутреннем Восточно-Австралийском нефтегазоносном бассейне. На востоке Русской плиты известны месторождения природных битумов и битуминозных пород (Татарстан, Самарская и Оренбургская области).

В течение пермского периода образовались крупные залежи каменной соли (Cлавяно-Aртёмовский соленосный бассейн, в т. ч. Артёмовское месторождение, Украина, и др.), калийных солей, боратов (Верхнекамский калиеносный бассейн, в т. ч. Верхнекамское месторождение; Прикаспийский калиеносный бассейн). Месторождения каменной и калийных солей позднепермского (цехштейнового) возраста имеются в Германии (Среднеевропейский цехштейновый соленосный бассейн) и США (Делавэрский калиеносный бассейн). B Европ. части России известны многочисл. месторождения гипса и ангидрита преим. кунгурского возраста. Фосфориты широко развиты в перми Приуралья (Cелеукское и Aшинское месторождения) и сев.-зап. штатов США. B Приуралье верхнепермские отложения часто меденосны. C интрузиями, прорывающими пермские отложения, связаны жильные и контактовые рудные месторождения на Урале, в сев.-вост. части России, в Казахстане, на Тянь-Шане.