ГА́ТЧИНА

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Электронная версия:

ГА́ТЧИНА (в 1923–29 Троцк, в 1929–44 Красногвардейск), город в России, в центр. части Ленингр. обл., центр Гатчинского р-на. Нас. 95,2 тыс. чел. (2017). Расположен на Ижорской возвышенности, в верховье р. Ижора. Ж.-д. узел.

Впервые упоминается в 1499 как с. Хотчино – владение Новгородской республики, в 1470-х гг. перешедшее к Рус. гос-ву. По Столбовскому миру 1617 село отошло к Швеции. В 1703 во время Сев. войны 1700–21 занято рос. войсками (его принадлежность России подтверждена Ништадтским миром 1721). В 1712–17 Гатчинская мыза принадлежала сестре Петра I царевне Наталье Алексеевне, затем придворному медику И. Л. Блюментросту, князьям Куракиным, с 1765 – гр. Г. Г. Орлову. С 1760-х гг. начал формироваться дворцово-парковый ансамбль. В 1783 Гатчинская мыза куплена имп. Екатериной II и подарена вел. кн. Павлу Петровичу (будущему имп. Павлу I). Он создал «гатчинские войска», организованные, обученные и одетые по образцу прус. армии. Усадьба приобрела черты воен. лагеря. Вступив на престол, Павел I распределил «гатчинские войска» по частям гвардии, которые под руководством гатчинских офицеров переучивались на прус. лад. В его правление Г. стала одной из гл. императорских резиденций.

В 1796–1927 уездный город С.-Петерб. губ. (с 1914 Петроградской, с 1924 Ленинградской). Образован при объединении дворцово-паркового ансамбля, Гатчинского посада (поселение строителей усадьбы и дворцовых служителей), крепости Ингербург (кон. 18 в.) и Бомбардирской слободы с арт. двором. В 1801–1828 Г. принадлежала вдовствующей имп. Марии Фёдоровне, затем рос. императорам. Во 2-й пол. 19 в. рос. двор проводил в Г. б. ч. года. В 1853 через Г. прошла линия Петербурго-Варшавской ж. д. В 1910 в Г. открыта первая в России воздухоплавательная (позднее – авиационная) школа, сооружён аэродром. В ходе Керенского – Краснова выступления 1917 Г. была занята войсками П. Н. Краснова [27 окт.(9 нояб.) – 1(14) нояб.], осенью 1919 – отрядами Н. Н. Юденича. С 1927 Троцк – районный центр Ленингр. обл. В Вел. Отеч. войну город был оккупирован герм. войсками (13.9.1941–26.1.1944). За время оккупации ансамблю дворца был нанесён серьёзный ущерб: разрушены или повреждены парковые павильоны, пожаром уничтожены интерьеры дворца. В послевоенные годы восстановлены парки и парковые сооружения, в 1977–85 проведена реставрация дворцовых помещений. Город воинской славы (2015).

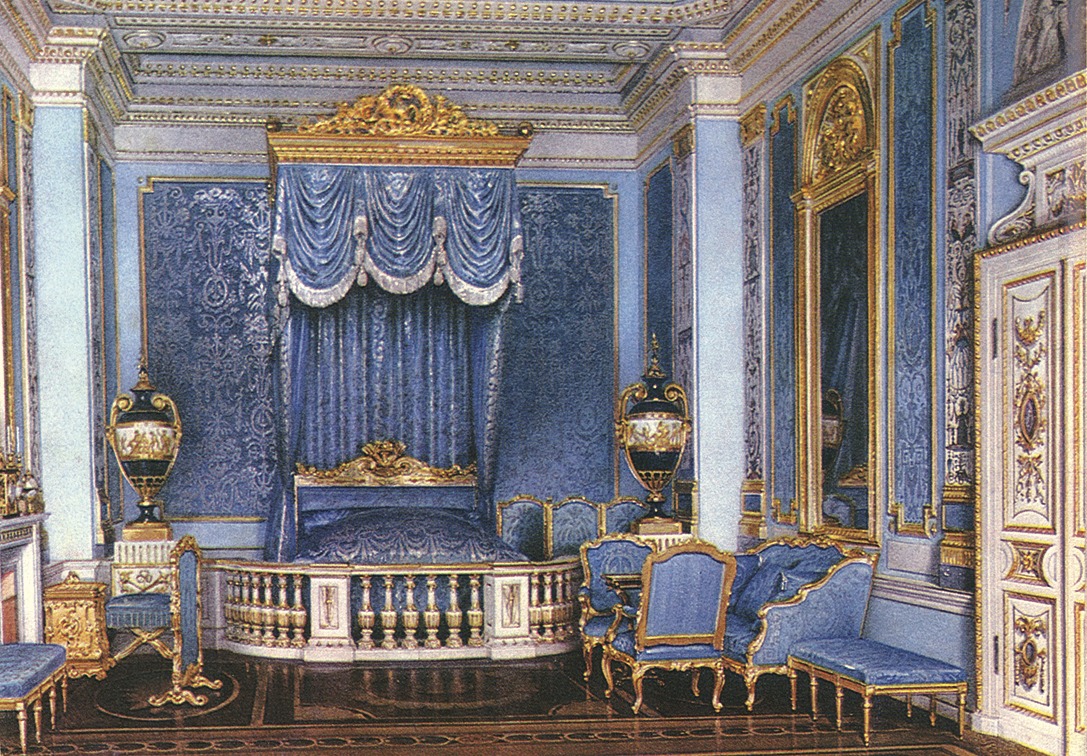

Ядро города – дворцово-парковый ансамбль на берегах Белого и Серебряного озёр (ныне Музей-заповедник «Гатчина»). В 1766–81 для гр. Г. Г. Орлова был построен дворец (арх. А. Ринальди) в виде замка с башнями и подземным ходом, c пейзажным Дворцовым парком (садовый мастер Дж. Буш) и охотничьим заповедником – Зверинцем. Вероятно, Ринальди проектировал парковые сооружения: Чесменский обелиск, Орловскую колонну и Восьмигранный колодец. При новом владельце дворец был реконструирован (арх. В. Бренна), устроен плац для воинских смотров и парадов, а также сады: Собственный, Верхний и Нижний голландские, Ботанический, Сильвия (садовые мастера Дж. Гекет, Ф. Гельмгольц). Парковые сооружения возводились по проектам Бренны (Лесная оранжерея, 1794–95; Большая терраса, 1792–1795; павильон Орла, 1790-е гг.; Адмиралтейские ворота, 1794–96; и др.), А. Д. Захарова [Птичник (1797–1801; перестроен с сохранением прежнего вида в 1844), Горбатый мост, 1800–01, и др.], Н. А. Львова (Амфитеатр, 1798, и др.); авторы павильона Венеры (1792–1793) и Берёзового домика (1780-е гг.) неизвестны (предположительно проект последнего принадлежит А. Ф. Виолье). В 1797–99 к юго-востоку от дворца, на берегу Чёрного оз., был построен уникальный землебитный Приоратский дворец (представительство ордена мальтийских рыцарей; арх. Львов) и разбит Приоратский парк (садовый мастер Гекет). В 1840–50-е гг. дворец частично перестроили (арх. Р. И. Кузьмин), был благоустроен Приоратский парк, установлен памятник Павлу I (1851, скульптор И. П. Витали).

Старейшее сооружение Г. – Круглая рига (кон. 1760 – нач. 1770-х гг.). Сохранились госпиталь с богадельней (1792–1796, предположительно арх. А. Н. Воронихин, церковь пристроена арх. А. Е. Штаубертом, 1821–22), здание суконной фабрики (1794–96, предположительно арх. Н. А. Львов), дворцовые конюшни (1798 – кон. 1800-х гг., архитекторы В. Бренна, А. Д. Захаров), Николаевская кирха (1825–28, арх. Д. И. Квадри при участии А. М. Байкова), Смоленские ворота (1831, арх. В. А. Глинка; перестроены с сохранением первонач. композиции в 1889), Ингербургские ворота (1830–32, арх. Глинка), 5-главый собор Св. ап. Павла (в духе архитектуры К. А. Тона; 1846–52, арх. Р. И. Кузьмин), Покровская ц. в русском стиле (1885–88, архитекторы Д. И. Гримм, И. А. Стефаниц), Покровский собор (1907–14, арх. Л. М. Харламов, инж. А. А. Барышников). Уникальный памятник модерна – дом худ. П. Е. Щербова (1911, арх. С. С. Кричинский; ныне Дом-музей).

В Г. расположены Петерб. ин-т ядерной физики РАН им. Б. П. Константинова (основан в 1956 как филиал Ленингр. физико-технич. ин-та, с 1971 совр. назв.; при ин-те – информац.-экологич. центр и музей), филиалы гос. науч. центра «Электроприбор» и центр. н.-и. ин-та конструкц. материалов «Прометей», Ленингр. областной ин-т экономики и финансов (1996).

Детский и юношеский театр «Встречи», Театр-студия «За углом».

С 1995 ежегодно проводится Рос. фестиваль фильмов-экранизаций «Литература и кино».

Наиболее развиты машиностроение и металлообработка, пищевая пром-сть. Среди предприятий – авиационный ремонтный завод, завод «Буревестник» (арматура для топливно-энергетического комплекса, судов и др.), Северо-Западный производственный комплекс компании «ЭЛТЕЗА» (электротехническая продукция для нужд ж.-д. транспорта), опытный завод бумагоделательного оборудования, завод «Авангард» (крупный производитель раскладной дачной мебели, а также металлич. оконных карнизов и пиротехники), молочный завод (один из лидеров молочной пром-сти области), хлебокомбинат, комбикормовый завод.

Близ Г. – музеи: «Дом станционного смотрителя» в Выре, в усадьбах «Суйда» (принадлежала А. П. Ганнибалу) и «Рождествено» (мемориальный музей В. В. Набокова).