ИНДИ́ЙСКИЙ ОКЕА́Н

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

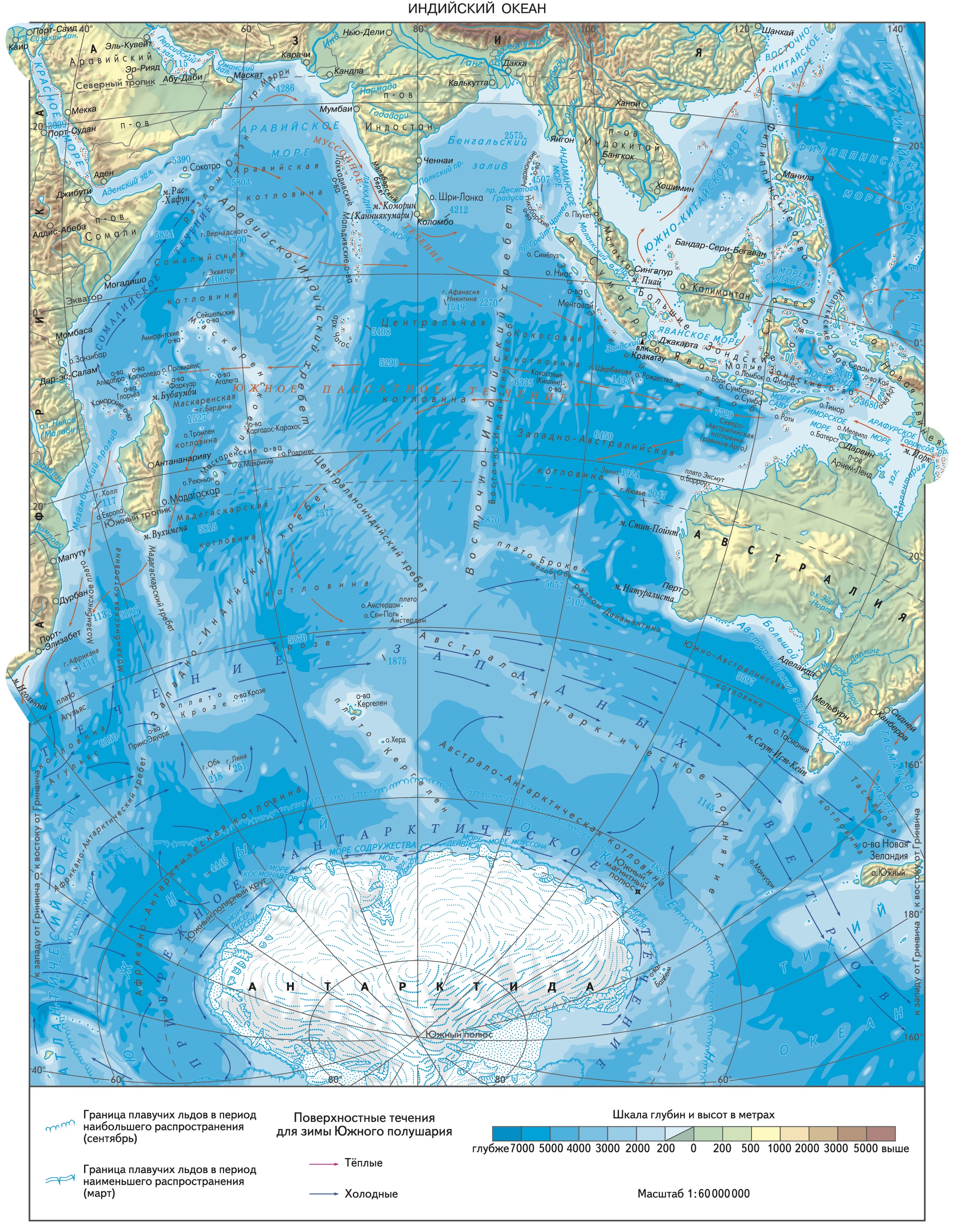

ИНДИ́ЙСКИЙ ОКЕА́Н, третий по величине океан на Земле (после Тихого и Атлантического), часть Мирового ок. Расположен между Африкой на северо-западе, Азией на севере, Австралией на востоке и Антарктидой на юге.

Физико-географический очерк

Общие сведения

Границу И. о. на западе (с Атлантическим ок. южнее Африки) проводят по меридиану мыса Игольный (20° в. д.) до побережья Антарктиды (Земля Королевы Мод), на востоке (с Тихим ок. южнее Австралии) – по вост. границе Бассова прол. до о. Тасмания, а далее по меридиану 146°55′ в. д. до Антарктиды, на северо-востоке (с бассейном Тихого ок.) – между Андаманским м. и Малаккским прол., далее по юго-зап. берегам о. Суматра, Зондскому прол., юж. берегу о. Ява, юж. границам морей Бали и Саву, сев. границе Арафурского м., юго-зап. берегам Новой Гвинеи и зап. границе Торресова прол. Юж. высокоширотную часть И. о. иногда относят к Южному ок., в котором объединяются антарктич. сектора Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Однако такая географич. номенклатура не является общепризнанной, и, как правило, И. о. рассматривается в своих привычных границах. И. о. – единственный из океанов, который расположен б. ч. в Юж. полушарии и ограничен на севере мощным массивом суши. В отличие от др. океанов его срединно-океанич. хребты образуют три ветви, расходящиеся в разные стороны из центр. части океана.

Пл. И. о. с морями, заливами и проливами 76,17 млн. км2, объём вод 282,65 млн. км3, ср. глубина 3711 м (2-е место после Тихого ок.); без них – 64,49 млн. км2, 255,81 млн. км3, 3967 м. Наибольшая глубина в глубоководном Зондском жёлобе – 7729 м в точке 11°10′ ю. ш. и 114°57′ в. д. Шельфовая зона океана (глубины условно до 200 м) занимает 6,1% его площади, материковый склон (от 200 до 3000 м) 17,1%, ложе (св. 3000 м) 76,8%. См. карту.

Моря

Морей, заливов и проливов на акватории И. о. почти втрое меньше, чем в Атлантическом или в Тихом океане, они в осн. сосредоточены в его сев. части. Моря тропич. зоны: средиземное – Красное; окраинные – Аравийское, Лаккадивское, Андаманское, Тиморское, Арафурское; антарктич. зоны: окраинные – Дейвиса, Дюрвиля, Космонавтов, Рисера-Ларсена, Содружества (см. отд. статьи о морях). Крупнейшие заливы: Бенгальский, Персидский, Аденский, Оманский, Большой Австралийский, Карпентария, Прюдс. Проливы: Мозамбикский, Баб-эль-Мандебский, Бассов, Ормузский, Малаккский, Полкский, Десятого Градуса, Грейт-Чаннел.

Острова

В отличие от др. океанов острова немногочисленны. Общая пл. ок. 2 млн. км2. Наиболее крупные острова материкового происхождения – Сокотра, Шри-Ланка, Мадагаскар, Тасмания, Суматра, Ява, Тимор. Вулканич. острова: Реюньон, Маврикий, Принс-Эдуард, Крозе, Кергелен и др.; коралловые – Лаккадивские, Мальдивские, Амирантские, Чагос, Никобарские, б. ч. Андаманских, Сейшельские; на вулканич. конусах возвышаются коралловые Коморские, Маскаренские, Кокосовые и др. острова.

Берега

И. о. отличается относительно малой изрезанностью береговой линии за исключением сев. и сев.-вост. частей, где расположены б. ч. морей и осн. крупные заливы; удобных бухт мало. Берега Африки в зап. части океана наносные, расчленены слабо, нередко окружены коралловыми рифами; в сев.-зап. части – коренные. На севере преобладают низкие слаборасчленённые берега с лагунами и песчаными барами, местами с мангровыми зарослями, окаймлённые со стороны суши прибрежными низменностями (Малабарский берег, Коромандельский берег), распространены также абразионно-аккумулятивные (побережье Конкан) и дельтовые берега. На востоке берега коренные, в Антарктиде покрыты спускающимися к морю ледниками, оканчивающимися ледяными обрывами высотой в неск. десятков метров.

Рельеф дна

В рельефе дна И. о. выделяются четыре гл. элемента геотектуры: подводные окраины материков (включающие шельф и материковый склон), переходные зоны, или зоны островных дуг, ложе океана и срединно-океанич. хребты. Площадь подводных окраин материков в И. о. составляет 17660 тыс. км2. Подводная окраина Африки отличается узким шельфом (от 2 до 40 км), его край расположен на глубине 200–300 м. Только возле юж. оконечности материка шельф существенно расширяется и в районе плато Агульяс простирается до 250 км от берега. Значит. площади шельфа заняты коралловыми постройками. Переход от шельфа к материковому склону выражен чётким перегибом поверхности дна и быстрым возрастанием его наклона до 10–15°. Подводная окраина Азии у берегов Аравийского п-ова имеет также узкий шельф, постепенно расширяющийся на Малабарском побережье Индостана и у берегов Бенгальского зал., при этом глубина на его внешней границе возрастает от 100 до 500 м. Материковый склон повсюду отчётливо прослеживается по характерным уклонам дна (выс. до 4200 м, о. Шри-Ланка). Шельф и материковый склон в некоторых районах прорезаны несколькими узкими и глубокими каньонами, наиболее выражены каньоны, представляющие собой подводные продолжения русел рек Ганг (вместе с р. Брахмапутра ежегодно выносит в океан ок. 1200 млн. т взвешенных и влекомых наносов, образовавших слой осадков св. 3500 м толщиной) и Инд. Подводная окраина Австралии отличается обширным шельфом, особенно в сев. и сев.-зап. частях; в зал. Карпентария и Арафурском м. шириной до 900 км; наибольшая глубина 500 м. Материковый склон к западу от Австралии осложнён подводными уступами и отд. подводными плато (наибольшая выс. 3600 м, о-ва Ару). На подводной окраине Антарктиды всюду следы влияния ледовой нагрузки огромного ледника, покрывающего материк. Шельф здесь относится к особому ледниковому типу. Внешняя его граница почти совпадает с изобатой 500 м. Ширина шельфа от 35 до 250 км. Материковый склон осложнён продольными и поперечными грядами, отд. хребтами, долинами и глубокими желобами. У подножия материкового склона почти повсеместно наблюдается аккумулятивный шлейф, сложенный из терригенного материала, принесённого ледниками. Самые большие уклоны дна отмечаются в верхней части, с ростом глубины склон постепенно выполаживается.

Переходная зона на дне И. о. выделяется только в районе, прилегающем к дуге Зондских о-вов, и представляет собой юго-вост. часть Индонезийской переходной области. В неё входят: котловина Андаманского м., островная дуга Зондских о-вов и глубоководные желоба. Наиболее морфологически выражен в этой зоне глубоководный Зондский жёлоб с крутизной склонов 30° и более. Сравнительно небольшие глубоководные желоба выделяются к юго-востоку от о. Тимор и к востоку от о-вов Кай, но из-за мощного осадочного слоя их макс. глубины относительно невелики – 3310 м (Тиморский жёлоб) и 3680 м (Кай жёлоб). Переходная зона исключительно сейсмически активна.

Срединно-океанич. хребты И. о. образуют три подводные горные гряды, расходящиеся из района с координатами 22° ю. ш. и 68° в. д. на северо-запад, юго-запад и юго-восток. Каждая из трёх ветвей делится по морфологич. признакам на два самостоят. хребта: северо-западная – на Срединно-Аденский хребет и Аравийско-Индийский хребет, юго-западная – на Западно-Индийский хребет и Африкано-Антарктический хребет, юго-восточная – на Центральноиндийский хребет и Австрало-Антарктическое поднятие. Т. о. срединные хребты разделяют ложе И. о. на три крупных сектора. Срединные хребты представляют собой раздробленные трансформными разломами на отдельные блоки обширные поднятия общей протяжённостью св. 16 тыс. км, подножия которых расположены на глубинах порядка 5000–3500 м. Относительная выс. хребтов 4700–2000 м, ширина 500–800 км, глубина рифтовых долин до 2300 м.

В каждом из трёх секторов океанич. дна И. о. выделяются характерные формы рельефа: котловины, отд. хребты, плато, горы, желоба, каньоны и др. В зап. секторе – наиболее крупные котловины: Сомалийская (с глубинами 3000–5800 м), Маскаренская (4500–5300 м), Мозамбикская (4000–6000 м), Мадагаскарская котловина (4500–6400 м), Агульяс (4000–5000 м); подводные хребты: Маскаренский хребет, Мадагаскарский, Мозамбикский; плато: Агульяс, Мозамбикское плато; отд. горы: Экватор, Африкана, Вернадского, Холл, Бардина, Курчатова; Амирантский жёлоб, жёлоб Маврикий; каньоны: Замбези, Танганьика и Тагела. В сев.-вост. секторе выделяются котловины: Аравийская (4000–5000 м), Центральная (5000–6000 м), Кокосовая (5000–6000 м), Северо-Австралийская (5000–5500 м), Западно-Австралийская котловина (5000–6500 м), Натуралиста (5000–6000 м) и Южно-Австралийская котловина (5000–5500 м); подводные хребты: Мальдивский хребет, Восточно-Индийский хребет, Западно-Австралийский; горный массив Кювье; плато Эксмут; возвышенность Милл; отд. горы: МГУ, Щербакова и Афанасия Никитина; Восточно-Индийский жёлоб; каньоны: рек Инд, Ганг, Ситаун и Муррей. В антарктич. секторе – котловины: Крозе (4500–5000 м), Африкано-Антарктическая котловина (4000–5000 м) и Австрало-Антарктическая котловина (4000–5000 м); плато: Кергелен, Крозе и Амстердам; отд. горы: Лена и Обь. Формы и размеры котловин различны: от округлых с диаметром ок. 400 км (Коморская) до продолговатых гигантов длиной 5500 км (Центральная), различны степень их обособленности и рельеф дна: от ровного или пологоволнистого до холмистого и даже гористого.

Геологическое строение

Особенность И. о. состоит в том, что его формирование происходило как в результате раскола и погружения континентальных массивов, так и в результате раздвига дна и новообразования океанич. коры в пределах срединно-океанич. (спрединговых) хребтов, система которых неоднократно перестраивалась. Совр. система срединно-океанич. хребтов состоит из трёх ветвей, сходящихся в точке тройного сочленения Родригес. В сев. ветви Аравийско-Индийский хребет продолжается к северо-западу от зоны трансформного разлома Оуэн рифтовыми системами Аденского зал. и Красного м. и соединяется с внутриконтинентальными системами рифтов Вост. Африки. В юго-вост. ветви Центральноиндийский хребет и Австрало-Антарктическое поднятие разделены зоной разлома Амстердам, с которой связано одноим. плато с вулканич. островами Амстердам и Сен-Поль. Аравийско-Индийский и Центральноиндийский хребты – медленноспрединговые (скорость раздвига 2–2,5 см/год), имеют хорошо выраженную рифтовую долину, пересечены многочисл. трансформными разломами. Широкое Австрало-Антарктическое поднятие не имеет выраженной рифтовой долины; скорость спрединга на нём выше, чем в др. хребтах (3,7–7,6 см/год). К югу от Австралии поднятие разбито Австрало-Антарктической зоной нарушений, где число трансформных разломов увеличивается и ось спрединга смещается по разломам в юж. направлении. Хребты юго-зап. ветви узкие, с глубокой рифтовой долиной, густо пересечены трансформными разломами, ориентированными под углом к простиранию хребта. Для них свойственна очень низкая скорость спрединга (ок. 1,5 см/год). Западно-Индийский хребет отделён от Африкано-Антарктического хребта системой разломов Принс-Эдуард, Дю-Тойт, Эндрю-Бейн и Марион, которые смещают ось хребта почти на 1000 км к югу. Возраст океанич. коры в пределах спрединговых хребтов преим. олигоцен-четвертичный. Западно-Индийский хребет, узким клином внедряющийся в структуры Центральноиндийского хребта, считают наиболее молодым.

Спрединговые хребты делят ложе океана на три сектора – Африканский на западе, Азиатско-Австралийский на северо-востоке и Антарктический на юге. В пределах секторов находятся разл. природы внутриокеанич. поднятия, представленные «асейсмичными» хребтами, плато и островами. Тектонич. (глыбовые) поднятия имеют блоковое строение с разл. мощностью коры; нередко включают континентальные останцы. Вулканич. поднятия гл. обр. связаны с зонами разломов. Поднятия являются естеств. границами глубоководных котловин. Африканский сектор отличается преобладанием фрагментов континентальных структур (в т. ч. микроконтинентов), в пределах которых мощность земной коры достигает 17–40 км (плато Агульяс и Мозамбикское, Мадагаскарский хребет с о. Мадагаскар, отд. блоки Маскаренского плато с банкой Сейшельских о-вов и банкой Сая-де-Малья). К вулканич. поднятиям и сооружениям относят Коморский подводный хребет, увенчанный архипелагами коралловых и вулканич. островов, Амирантский хребет, острова Реюньон, Маврикий, Тромлен, массив Фаркуар. В зап. части Африканского сектора И. о. (зап. часть Сомалийской котловины, сев. часть Мозамбикской котловины), примыкающей к вост. подводной окраине Африки, возраст земной коры преим. позднеюрско-раннемеловой; в центр. части сектора (Маскаренская и Мадагаскарская котловины) – позднемеловой; в сев.-вост. части сектора (вост. часть Сомалийской котловины) – палеоцен-эоценовый. В Сомалийской и Маскаренской котловинах выявлены древние оси спрединга и пересекающие их трансформные разломы.

Для сев.-зап. (приазиатской) части Азиатско-Австралийского сектора характерны меридиональные «асейсмичные» хребты блокового строения с увеличенной мощностью океанич. коры, образование которых связано с системой древних трансформных разломов. К ним относятся Мальдивский хребет, увенчанный архипелагами коралловых островов – Лаккадивских, Мальдивских и Чагос; т. н. хребет 79°, хребет Ланка с горой Афанасия Никитина, Восточно-Индийский (т. н. хребет 90°), Инвестигейтор и др. Мощные (8–10 км) наносы рек Инд, Ганг и Брахмапутра в сев. части И. о. частично перекрывают простирающиеся в этом направлении хребты, а также структуры зоны перехода Индийский океан – юго-вост. окраина Азии. Хребет Марри в сев. части Аравийской котловины, ограничивающий с юга Оманскую котловину, представляет собой продолжение складчатых сооружений суши; входит в зону разлома Оуэн. К югу от экватора выявлена субширотная зона внутриплитных деформаций шириной до 1000 км, для которой характерна высокая сейсмичность. Она протягивается в Центральной и Кокосовой котловинах от Мальдивского хребта до Зондского жёлоба. Аравийская котловина подстилается корой палеоцен-эоценового возраста, Центральная котловина – корой позднемелового – эоценового возраста; кора наиболее молодая в юж. части котловин. В Кокосовой котловине возраст коры изменяется от позднего мела на юге до эоценового на севере; в её сев.-зап. части установлена древняя ось спрединга, разделявшая до середины эоцена Индийскую и Австралийскую литосферные плиты. Кокосовый вал – широтное поднятие с возвышающимися над ним многочисл. подводными горами и островами (в т. ч. Кокосовыми) – и поднятие Ру, примыкающее к Зондскому жёлобу, отделяют юго-вост. (приавстралийскую) часть Азиатско-Австралийского сектора. Западно-Австралийская котловина (Уортон) в центр. части Азиатско-Австралийского сектора И. о. подстилается на северо-западе позднемеловой корой, на востоке – позднеюрской. Погруженные континентальные блоки (краевые плато Эксмут, Кювье, Зенит, Натуралиста) разделяют вост. часть котловины на отд. впадины – Кювье (к северу от плато Кювье), Перт (к северу от плато Натуралиста). Кора Северо-Австралийской котловины (Арго) наиболее древняя на юге (поздняя юра); становится моложе в сев. направлении (до раннего мела). Возраст коры Южно-Австралийской котловины позднемеловой – эоценовый. Плато Брокен представляет собой внутриокеанич. поднятие с увеличенной (от 12 до 20 км, по разным данным) мощностью коры.

В Антарктическом секторе И. о. расположены гл. обр. вулканич. внутриокеанич. поднятия с увеличенной мощностью земной коры: плато Кергелен, Крозе (Дель-Каньо) и Конрад. В пределах крупнейшего плато Кергелен, предположительно заложенного на древнем трансформном разломе, мощность земной коры (по некоторым данным, раннемелового возраста) достигает 23 км. Возвышающиеся над плато о-ва Кергелен представляют собой многофазное вулканоплутонич. сооружение (сложено щелочными базальтами и сиенитами неогенового возраста). На острове Херд – неоген-четвертичные щелочные вулканиты. В зап. части сектора расположены плато Конрад с вулканич. горами Обь и Лена, а также плато Крозе с группой вулканич. островов Марион, Принс-Эдуард, Крозе, сложенных четвертичными базальтами и интрузивными массивами сиенитов и монцонитов. Возраст земной коры в пределах Африкано-Антарктической, Австрало-Антарктической котловин и котловины Крозе позднемеловой – эоценовый.

Для И. о. характерно преобладание пассивных окраин (материковые окраины Африки, полуостровов Аравийского и Индостан, Австралии, Антарктиды). Активная окраина наблюдается в сев.-вост. части океана (Зондская зона перехода Индийский океан – Юго-Вост. Азия), где происходит субдукция (поддвиг) литосферы океана под Зондскую островную дугу. Ограниченная по протяжённости зона субдукции – Макранская – выявлена в сев.-зап. части И. о. Вдоль плато Агульяс И. о. граничит с Африканским континентом по трансформному разлому.

Формирование И. о. началось в середине мезозоя в процессе раскола гондванской части (см. Гондвана) суперконтинента Пангея, которому предшествовал континентальный рифтогенез на протяжении позднего триаса – раннего мела. Образование первых участков океанич. коры в результате раздвига континентальных плит началось в поздней юре в Сомалийской (ок. 155 млн. лет назад) и Северо-Австралийской (151 млн. лет назад) котловинах. В позднем мелу раздвиг дна и новообразование океанич. коры испытала сев. часть Мозамбикской котловины (140–127 млн. лет назад). Отделение Австралии от Индостана и Антарктиды, сопровождавшееся раскрытием бассейнов с океанич. корой, началось в раннем мелу (ок. 134 млн. лет назад и ок. 125 млн. лет назад соответственно). Т. о., в раннем мелу (ок. 120 млн. лет назад) возникли узкие океанич. бассейны, врезающиеся в суперконтинент и разделяющие его на отд. блоки. В середине мелового периода (ок. 100 млн. лет назад) океанич. дно стало интенсивно разрастаться между Индостаном и Антарктидой, что привело к дрейфу Индостана в сев. направлении. В интервале времени 120–85 млн. лет назад произошло отмирание осей спрединга, существовавших к северу и к западу от Австралии, у побережья Антарктиды и в Мозамбикском проливе. В позднем мелу (90–85 млн. лет назад) начался раскол между Индостаном с Маскаренско-Сейшельским блоком и Мадагаскаром, что сопровождалось спредингом дна в Маскаренской, Мадагаскарской и Крозе котловинах, а также образованием Австрало-Антарктического поднятия. На рубеже мела и палеогена Индостан отделился от Маскаренско-Сейшельского блока; возник Аравийско-Индийский спрединговый хребет; произошло отмирание осей спрединга в Маскаренской, Мадагаскарской котловинах. В середине эоцена Индийская литосферная плита объединилась с Австралийской; сформировалась доныне развивающаяся система срединно-океанич. хребтов. Близкий к современному облик И. о. приобрёл в начале – середине миоцена. В середине миоцена (ок. 15 млн. лет назад) при расколе Аравийской и Африканской плит началось новообразование океанич. коры в Аденском зал. и Красном море.

Совр. тектонич. движения в И. о. отмечены в срединно-океанич. хребтах (связаны с мелкофокусными землетрясениями), а также в отд. трансформных разломах. Областью интенсивной сейсмичности является Зондская островная дуга, где глубокофокусные землетрясения обусловлены наличием сейсмофокальной зоны, погружающейся в сев.-вост. направлении. При землетрясениях на сев.-вост. окраине И. о. возможно образование цунами.

Донные осадки

Скорость осадконакопления в И. о. в целом ниже, чем в Атлантическом и Тихом океанах. Мощность толщи совр. донных осадков изменяется от прерывистого распределения на срединно-океанич. хребтах до нескольких сотен метров в глубоководных котловинах и 5000–8000 м у подножий материковых склонов. Наиболее широко распространены известковые (в осн. фораминиферо-кокколитовые) илы, покрывающие св. 50% пл. дна океана (на материковых склонах, хребтах и дне котловин на глубинах до 4700 м) в тёплых океанич. районах от 20° с. ш. до 40° ю. ш. с высокой биологич. продуктивностью вод. Полигенные осадки – красные глубоководные океанические глины – занимают 25% пл. дна на глубинах св. 4700 м в вост. и юго-вост. частях океана от 10° с. ш. до 40° ю. ш. и на участках дна, удалённых от островов и материков; в районе тропиков красные глины перемежаются с кремнистыми радиоляриевыми илами, покрывающими дно глубоководных котловин экваториального пояса. В глубоководных отложениях в виде включений присутствуют железомарганцевые конкреции. Кремнистые, преим. диатомовые, илы занимают ок. 20% дна И. о.; распространены на больших глубинах южнее 50° ю. ш. Накопление терригенных осадков (галечники, гравий, пески, алевриты, глины) происходит гл. обр. вдоль побережий материков и в пределах их подводных окраин в областях речного и айсбергового стока, значит. ветрового выноса материала. Осадки, покрывающие шельф Африки, в осн. ракушечного и кораллового происхождения, в юж. части широко развиты фосфоритовые конкреции. Вдоль сев.-зап. периферии И. о., а также в Андаманской котловине и в Зондском жёлобе донные осадки представлены гл. обр. отложениями мутьевых (турбидных) потоков – турбидитами с участием продуктов вулканич. деятельности, подводных обвалов, оползней и др. Осадки коралловых рифов широко распространены в зап. части И. о. от 20° ю. ш. до 15° с. ш., а в Красном м. – до 30° с. ш. В рифтовой долине Красного м. обнаружены выходы металлоносных рассолов с темп-рой до 70 °C и солёностью до 300‰. В металлоносных осадках, образующихся из этих рассолов, высоко содержание цветных и редких металлов. На материковых склонах, подводных горах, срединно-океанич. хребтах отмечаются выходы коренных пород (базальтов, серпентинитов, перидотитов). Донные осадки вокруг Антарктиды выделяются в особый тип айсберговых отложений. Они характеризуются преобладанием разнообразного обломочного материала, начиная от крупных валунов и кончая алевритами и тонкими илами.

Климат

В отличие от Атлантического и Тихого океанов, имеющих меридиональное простирание от берегов Антарктиды до Сев. полярного круга и сообщающихся с Сев. Ледовитым ок., И. о. в сев. тропич. области окаймлён массивом суши, что во многом определяет особенности его климата. Неравномерность нагревания суши и океана приводит к сезонной смене обширных минимумов и максимумов атмосферного давления и к сезонным смещениям тропич. атмосферного фронта, который зимой Сев. полушария отступает на юг почти до 10° ю. ш., а летом располагается в предгорных районах юга Азии. В результате над сев. частью И. о. господствует муссонный климат, для которого в первую очередь характерно изменение направления ветра в течение года. Зимний муссон с относительно слабыми (3–4 м/с) и устойчивыми сев.-вост. ветрами действует с ноября по март. В этот период к северу от 10° ю. ш. нередки штили. Летний муссон с юго-зап. ветрами наблюдается с мая по сентябрь. В сев. тропич. области и в экваториальной зоне океана средняя скорость ветра доходит до 8–9 м/с, нередко достигая штормовой силы. В апреле и октябре обычно происходит перестройка барического поля, и в эти месяцы ветровая обстановка неустойчивая. На фоне преобладающей муссонной атмосферной циркуляции над сев. частью И. о. возможны отд. проявления циклонич. деятельности. Во время зимнего муссона известны случаи развития циклонов над Аравийским м., в период летнего муссона – над акваториями Аравийского м. и Бенгальского зал. Сильные циклоны в названных районах иногда формируются и в периоды смены муссонов.

Примерно на 30° ю. ш. в центр. части И. о. располагается устойчивая область высокого давления, т. н. Южно-Индийский максимум. Этот стационарный антициклон – составная часть юж. субтропич. области высокого давления – сохраняется круглый год. Давление в его центре изменяется от 1024 гПа в июле до 1020 гПа в январе. Под действием этого антициклона в широтной полосе между 10 и 30° ю. ш. в течение всего года дуют устойчивые юго-вост. пассаты.

Южнее 40° ю. ш. атмосферное давление во все сезоны равномерно понижается от 1018–1016 гПа на юж. периферии Южно-Индийского максимума до 988 гПа на 60° ю. ш. Под действием меридионального градиента давления в нижнем слое атмосферы поддерживается устойчивый зап. перенос воздуха. Наибольшая средняя скорость ветра (до 15 м/с) отмечается в середине зимы Юж. полушария. Для более высоких юж. широт И. о. на протяжении почти всего года характерны штормовые условия, при которых ветры со скоростями более 15 м/с, вызывающие волны выс. св. 5 м, имеют повторяемость 30%. Южнее 60° ю. ш. вдоль берегов Антарктиды обычно наблюдаются вост. ветры и два-три циклона в год, чаще всего в июле – августе.

В июле самые высокие значения темп-ры воздуха в приводном слое атмосферы отмечаются в вершине Персидского зал. (до 34 °C), самые низкие – у берегов Антарктиды (–20 °C), над Аравийским м. и Бенгальским зал. в среднем 26–28 °C. Над акваторией И. о. темп-ра воздуха почти повсеместно изменяется в соответствии с географич. широтой. В юж. части И. о. она плавно понижается с севера на юг примерно на 1 °C на каждые 150 км. В январе самые высокие значения темп-ры воздуха (26–28 °C) отмечаются в экваториальном поясе, у сев. побережий Аравийского м. и Бенгальского зал. – ок. 20 °C. В юж. части океана темп-ра равномерно понижается от 26 °C на Южном тропике до 0 °C и несколько ниже на широте Юж. полярного круга. Амплитуда годовых колебаний темп-ры воздуха над б. ч. акватории И. о. в среднем менее 10 °C и только у берегов Антарктиды увеличивается до 16 °C.

Наибольшее количество осадков в год выпадает в Бенгальском зал. (св. 5500 мм) и у вост. берегов о. Мадагаскар (более 3500 мм). В сев. прибрежной части Аравийского м. выпадает наименьшее количество осадков (100–200 мм в год).

Сев.-вост. районы И. о. расположены в сейсмически активных областях. Вост. побережье Африки и о. Мадагаскар, берега Аравийского п-ова и п-ова Индостан, почти все островные архипелаги вулканич. происхождения, зап. берега Австралии, особенно дуга Зондских о-вов, в прошлом неоднократно подвергались воздействию волн цунами разной силы, вплоть до катастрофических. В 1883 после взрыва вулкана Кракатау в районе Джакарты зарегистрировано цунами с выс. волны св. 30 м, в 2004 катастрофич. последствия имело цунами, вызванное землетрясением в районе о. Суматра.

Гидрологический режим

Сезонность в изменении гидрологич. характеристик (в первую очередь темп-ры и течений) наиболее отчётливо проявляется в сев. части океана. Летний гидрологич. сезон здесь соответствует времени действия юго-зап. муссона (май – сентябрь), зимний – сев.-вост. муссона (ноябрь – март). Особенность сезонной изменчивости гидрологич. режима состоит в том, что перестройка гидрологич. полей несколько запаздывает относительно метеорологич. полей.

Температура воды. Зимой Сев. полушария самые высокие значения темп-ры воды в поверхностном слое наблюдаются в экваториальном поясе – от 27 °C у берегов Африки до 29 °C и более к востоку от Мальдивских о-вов. В сев. районах Аравийского м. и Бенгальского зал. темп-ра воды ок. 25 °C. В юж. части И. о. всюду характерно зональное распределение темп-ры, которая плавно понижается от 27–28 °C на 20° ю. ш. до отрицат. значений у кромки дрейфующих льдов, расположенной примерно на 65–67° ю. ш. В летний сезон самые высокие значения темп-ры воды в поверхностном слое отмечаются в Персидском зал. (до 34 °C), на северо-западе Аравийского м. (до 30 °C), в вост. части экваториальной зоны (до 29 °C). В прибрежных районах полуостровов Сомали и Аравийского в это время года наблюдаются аномально низкие значения (иногда менее 20 °C), что является результатом подъёма на поверхность охлаждённых глубинных вод в системе Сомалийского течения. В юж. части И. о. распределение темп-ры воды в течение всего года сохраняет зональный характер с той разницей, что её отрицат. значения зимой Юж. полушария встречаются значительно севернее, уже ок. 58–60° ю. ш. Амплитуда годовых колебаний темп-ры воды в поверхностном слое невелика и в среднем составляет 2–5 °C, только в районе Сомалийского побережья и в Оманском зал. Аравийского м. превышает 7 °C. Темп-ра воды быстро убывает по вертикали: на глубине 250 м почти повсеместно опускается ниже 15 °C, глубже 1000 м – ниже 5 °C. На глубине 2000 м темп-ра св. 3 °C отмечается только в сев. части Аравийского м., в центр. районах – ок. 2,5 °C, в юж. части убывает от 2 °C на 50° ю. ш. до 0 °C у берегов Антарктиды. Темп-ры в самых глубоких (св. 5000 м) котловинах – от 1,25 °C до 0 °C.

Солёность поверхностных вод И. о. определяется балансом между величиной испарения и суммарным количеством осадков и речного стока для каждого района. Абсолютный максимум солёности (св. 40‰) наблюдается в Красном м. и Персидском зал., в Аравийском м. всюду, за исключением небольшого района в юго-вост. части, солёность выше 35,5‰, в полосе 20–40° ю. ш. – более 35‰. Область пониженной солёности располагается в Бенгальском зал. и в районе, прилегающем к дуге Зондских о-вов, где велик пресный речной сток и выпадает наибольшее количество осадков. В сев. части Бенгальского зал. в феврале солёность 30–31‰, в августе – 20‰. Обширный язык вод солёностью до 34,5‰ на 10° ю. ш. вытягивается от о. Ява до 75° в. д. В приантарктич. водах солёность всюду ниже ср. океанич. значения: от 33,5‰ в феврале до 34,0‰ в августе, её изменения определяются небольшим осолонением при образовании морских льдов и соответствующим опреснением в период таяния льда. Сезонные изменения солёности заметны только в верхнем, 250-метровом, слое. С ростом глубины затухают не только сезонные колебания, но и пространственная изменчивость солёности, глубже 1000 м она колеблется в пределах 35–34,5‰.

Плотность. Наибольшая плотность воды в И. о. отмечается в Суэцком и Персидском заливах (до 1030 кг/м3) и в холодных приантарктических водах (1027 кг/м3), средняя – в самых тёплых и солёных водах на северо-западе (1024–1024,5 кг/м3), наименьшая – у наиболее распреснённых вод в сев.-вост. части океана и в Бенгальском зал. (1018–1022 кг/м3). С глубиной, в осн. за счёт понижения темп-ры воды, её плотность растёт, резко увеличиваясь в т. н. слое скачка, который наиболее заметно выражен в экваториальной зоне океана.

Ледовый режим. Суровость климата в юж. части И. о. такова, что процесс образования морских льдов (при темп-ре воздуха ниже –7 °С) может происходить практически круглый год. Наибольшего развития ледяной покров достигает в сентябре – октябре, когда ширина пояса дрейфующих льдов достигает 550 км, наименьшего – в январе – феврале. Ледяной покров характеризуется большой сезонной изменчивостью, его формирование происходит очень быстро. Кромка льда движется на север со скоростью 5–7 км/сут, столь же быстро (до 9 км/сут) отступает на юг в период таяния. Припай устанавливается ежегодно, достигает ширины в среднем 25–40 км и почти полностью тает к февралю. Дрейфующий лёд у побережий материка перемещается под действием стоковых ветров в генеральном направлении на запад и северо-запад. Вблизи сев. кромки льды дрейфуют в вост. направлении. Характерной чертой антарктич. ледяного покрова является большое количество айсбергов, отламывающихся от выводных и шельфовых ледников Антарктиды. Особенно велики столообразные айсберги, которые могут достигать гигантской длины в неск. десятков метров, на 40–50 м возвышаясь над водой. Их количество быстро убывает по мере удаления от берегов материка. Продолжительность существования крупных айсбергов в среднем 6 лет.

Течения. Циркуляция поверхностных вод в сев. части И. о. формируется под действием муссонных ветров и поэтому существенно меняется от летнего сезона к зимнему. В феврале от 8° с. ш. у Никобарских о-вов к 2° с. ш. у побережья Африки проходит поверхностное зимнее Муссонное течение со скоростями 50–80 см/с; со стрежнем, проходящим примерно по 18° ю. ш., в том же направлении распространяется Юж. Пассатное течение, имеющее ср. скорость на поверхности ок. 30 см/с. Соединяясь у берегов Африки, воды этих двух потоков дают начало Межпассатному противотечению, несущему свои воды на восток со скоростями в стрежне ок. 25 см/с. Вдоль сев.-афр. побережья с общим направлением к югу движутся воды Сомалийского течения, частично переходящего в Межпассатное противотечение, а южнее – Мозамбикское и Игольного мыса течения, идущие на юг со скоростями ок. 50 см/с. Часть Юж. Пассатного течения у вост. побережья о. Мадагаскар поворачивает вдоль него на юг (Мадагаскарское течение). Южнее 40° ю. ш. всю акваторию океана пересекает с запада на восток поток самого протяжённого и наиболее мощного в Мировом ок. Западных Ветров течения (Антарктического циркумполярного течения). Скорости в его стрежнях достигают 50 см/с, а расход – ок. 150 млн. м3/с. На 100–110° в. д. от него ответвляется поток, направляющийся на север и дающий начало Западно-Австралийскому течению. В августе Сомалийское течение следует в генеральном направлении на северо-восток и со скоростью до 150 см/с нагоняет воду в сев. часть Аравийского м., откуда Муссонное течение, огибая зап. и юж. берега п-ова Индостан и о. Шри-Ланка, несёт воды к берегам о. Суматра, отворачивает к югу и сливается с водами Юж. Пассатного течения. Тем самым в сев. части И. о. создаётся обширный круговорот, направленный по часовой стрелке, состоящий из Муссонного, Юж. Пассатного и Сомалийского течений. В юж. части океана от февраля к августу картина течений меняется мало. У берегов Антарктиды в узкой прибрежной полосе круглый год наблюдается течение, вызываемое стоковыми ветрами и направленное с востока на запад.

Водные массы. В вертикальной структуре водных масс И. о. по гидрологич. характеристикам и глубине залегания различаются поверхностные, промежуточные, глубинные и придонные воды. Поверхностные воды распространены в относительно тонком поверхностном слое и в среднем занимают верхние 200–300 м. С севера на юг в этом слое выделяются водные массы: Персидская и Аравийская в Аравийском м., Бенгальская и Южно-Бенгальская в Бенгальском зал.; далее, южнее экватора, – Экваториальная, Тропическая, Субтропическая, Субантарктическая и Антарктическая. По мере увеличения глубины уменьшаются различия между соседними водными массами и количество их соответственно сокращается. Так, в промежуточных водах, нижняя граница которых доходит до 2000 м в умеренных и низких широтах и до 1000 м – в высоких, выделяются Персидская и Красноморская в Аравийском м., Бенгальская в Бенгальском зал., Субантарктическая и Антарктическая промежуточные водные массы. Глубинные воды представлены Северо-Индийской, Атлантической (в зап. части океана), Центральноиндийской (в вост. части) и Циркумполярной Антарктической водными массами. Придонные воды всюду, кроме Бенгальского зал., представлены одной Антарктической придонной водной массой, заполняющей все глубоководные котловины. Верхняя граница придонной воды расположена в среднем на горизонте 2500 м у берегов Антарктиды, где она формируется, до 4000 м в центр. районах океана и поднимается почти до 3000 м к северу от экватора.

Приливы и волнение. Наибольшее распространение на берегах И. о. имеют полусуточные и неправильные полусуточные приливы. Полусуточные приливы наблюдаются на афр. побережье южнее экватора, в Красном м., у сев.-зап. берегов Персидского зал., в Бенгальском зал., у сев.-зап. берегов Австралии. Неправильные полусуточные приливы – у п-ова Сомали, в Аденском зал., у берегов Аравийского м., в Персидском зал., у юго-зап. берегов Зондской островной дуги. Суточные и неправильные суточные приливы отмечаются у зап. и юж. берегов Австралии. Самые высокие приливы – у сев.-зап. берегов Австралии (до 11,4 м), в устьевой зоне Инда (8,4 м), в устьевой зоне Ганга (5,9 м), у берегов Мозамбикского прол. (5,2 м); в открытом океане величина приливов изменяется от 0,4 м у Мальдивских о-вов до 2,0 м в юго-вост. части И. о. Волнение достигает наибольшей силы в умеренных широтах в зоне действия зап. ветров, где повторяемость волн выс. св. 6 м составляет в год 17%. Вблизи о. Кергелен зарегистрированы волны выс. 15 м и длиной 250 м, у побережья Австралии соответственно 11 м и 400 м.

Флора и фауна

Осн. часть акватории И. о. расположена в пределах тропич. и юж. умеренного поясов. Отсутствие в И. о. сев. высокоширотной области и действие муссонов приводят к двум разнонаправленным процессам, определяющим особенности местной флоры и фауны. Первый фактор затрудняет глубоководную конвекцию, что отрицательно сказывается на обновлении глубинных вод сев. части океана и нарастании в них дефицита кислорода, который особенно сильно бывает выражен в Красноморской промежуточной водной массе, что приводит к обеднению видового состава и снижает общую биомассу зоопланктона в промежуточных слоях. При выходе бедных кислородом вод в Аравийском м. на шельф происходят локальные заморы (гибель сотен тысяч тонн рыбы). В то же время второй фактор (муссоны) формирует в прибрежных районах благоприятные условия для высокой биологич. продуктивности. Под действием летнего муссона происходит сгон воды вдоль сомалийского и аравийского побережий, что вызывает мощный апвеллинг, выносящий на поверхность вóды, богатые питат. солями. Зимний муссон, хотя и в меньшей степени, приводит к возникновению сезонного апвеллинга с аналогичными последствиями у зап. побережья п-ова Индостан.

Наибольшим видовым разнообразием отличается прибрежная зона океана. Для мелководий тропич. пояса характерны многочисл. 6- и 8-лучевые мадрепоровые кораллы, гидрокораллы, способные вместе с красными водорослями создавать подводные рифы и атоллы. Среди мощных коралловых построек обитает богатейшая фауна разл. беспозвоночных (губки, черви, крабы, моллюски, морские ежи, офиуры и морские звёзды), небольшие, но ярко окрашенные рыбы коралловых рифов. Б. ч. побережий занята мангровыми зарослями. В то же время фауна и флора обсыхающих в отлив пляжей и скал количественно обеднены вследствие угнетающего действия солнечных лучей. В умеренном поясе жизнь на таких участках побережий представлена намного богаче; здесь развиваются густые заросли красных и бурых водорослей (ламинарии, фукусы, макроцистис), обильны разнообразные беспозвоночные. По оценке Л. А. Зенкевича (1965), св. 99% всех видов живущих в океане донных и придонных животных обитает на литорали и сублиторали.

Для открытых пространств И. о., особенно для поверхностного слоя, также характерна богатая флора. Пищевая цепь в океане начинается с микроскопич. одноклеточных растит. организмов – фитопланктона, который населяет преим. самый верхний (примерно 100-метровый) слой океанич. вод. Среди них преобладают неск. видов перидиниевых и диатомовых водорослей, а в Аравийском м. – цианобактерии (синезелёные водоросли), часто вызывающие при массовом развитии т. н. цветение воды. В сев. части И. о. существуют три области наиболее высокой продукции фитопланктона: Аравийское м., Бенгальский зал. и Андаманское море. Наибольшая продукция отмечается у берегов Аравийского п-ова, где численность фитопланктона иногда превышает 1 млн. кл/л (клеток на литр). Высокие его концентрации наблюдаются также в субантарктич. и антарктич. зонах, где в период весеннего цветения насчитывается до 300000 кл/л. Наименьшая продукция фитопланктона (менее 100 кл/л) отмечается в центр. части океана между параллелями 18 и 38° ю. ш.

Зоопланктон населяет практически всю толщу океанич. вод, но его количество быстро убывает с ростом глубины и к придонным слоям уменьшается на 2–3 порядка. Пищей для б. ч. зоопланктона, особенно обитающего в верхних слоях, служит фитопланктон, поэтому картины пространственного распределения фито- и зоопланктона во многом схожи. Наибольшие показатели биомассы зоопланктона (от 100 до 200 мг/м3) – отмечаются в Аравийском и Андаманском морях, Бенгальском, Аденском и Персидском заливах. Осн. биомассу животных океана составляют рачки-копеподы (более 100 видов), несколько меньше крылоногих моллюсков, медуз, сифонофор и др. беспозвоночных животных. Из одноклеточных типичны радиолярии. В антарктич. области И. о. характерно огромное количество эуфаузиевых рачков нескольких видов, объединяемых под назв. «криль». Эуфаузииды создают осн. кормовую базу для крупнейших животных на Земле – усатых китов. Кроме того, крилем питаются рыбы, тюлени, головоногие моллюски, пингвины и др. виды птиц.

Организмы, свободно передвигающиеся в морской среде (нектон), представлены в И. о. в осн. рыбами, головоногими моллюсками, китообразными. Из головоногих в И. о. обычны каракатицы, многочисл. кальмары и осьминоги. Из рыб наиболее обильны неск. видов летучих рыб, светящиеся анчоусы (корифены), сардинелла, сардина, макрелещука, нототениевые, морские окуни, несколько видов тунцов, синий марлин, макрурус, акулы, скаты. В тёплых водах обитают морские черепахи и ядовитые морские змеи. Фауна водных млекопитающих представлена различными китообразными. Из усатых китов распространены: голубой, сейвал, финвал, горбач, австралийский (капский) кит. Зубатые киты представлены кашалотами, несколькими видами дельфиновых (в т. ч. косатками). В прибрежных водах юж. части океана широко распространены ластоногие: тюлень Уэдделла, тюлень-крабоед, котики – австралийский, тасманийский, кергеленский и южноафриканский, австралийский морской лев, морской леопард и др. Среди птиц наиболее характерны – странствующий альбатрос, буревестники, большой фрегат, фаэтоны, бакланы, олуши, поморники, крачки, чайки. Южнее 35° ю. ш., на побережьях Юж. Африки, Антарктиды и островах, – многочисл. колонии нескольких видов пингвинов.

В 1938 в И. о. был обнаружен уникальный биологич. феномен – живая кистепёрая рыба Latimeria chalumnae, считавшаяся вымершей десятки млн. лет назад. «Ископаемая» латимерия обитает на глубине св. 200 м в двух местах – вблизи Коморских о-вов и в водах Индонезийского архипелага.

История исследования

Сев. прибрежные области, в особенности Красное м. и глубоко врезанные заливы, начали использоваться человеком для мореплавания и рыболовства уже в эпоху древних цивилизаций, за неск. тысяч лет до н. э. За 600 лет до н. э. финикийские мореплаватели, состоявшие на службе у егип. фараона Нехо II, обогнули морем Африку. В 325–324 до н. э. соратник Александра Македонского Неарх, командуя флотом, совершил плавание из Индии в Месопотамию и составил первые описания берегов от устья р. Инд до вершины Персидского зал. В 8–9 вв. Аравийское м. интенсивно осваивали араб. мореплаватели, создавшие первые лоции и навигац. руководства по этому району. В 1-й пол. 15 в. кит. мореплаватели под руководством адм. Чжен Хе совершили ряд плаваний вдоль азиат. побережья на запад, достигнув берегов Африки. В 1497–99 португалец Гама (Васко да Гама) проложил для европейцев морской путь в Индию и к странам юго-вост. Азии. Спустя неск. лет португальцы открыли о. Мадагаскар, Амирантские, Коморские, Маскаренские и Сейшельские острова. Вслед за португальцами в И. о. проникли голландцы, французы, испанцы и англичане. Назв. «Индийский океан» впервые появилось на европ. картах в 1555. В 1772–75 Дж. Кук проник в И. о. до 71° ю. ш. и провёл первые глубоководные измерения. Начало океанографич. исследований И. о. положено систематич. замерами темп-ры воды во время кругосветных плаваний рос. кораблей «Рюрик» (1815–18) и «Предприятие» (1823–26). В 1831–36 состоялась англ. экспедиция на корабле «Бигль», на котором Ч. Дарвин проводил геологич. и биологич. работы. Комплексные океанографич. измерения в И. о. осуществлялись во время англ. экспедиции на судне «Челленджер» в 1873–74. Океанографич. работы в сев. части И. о. выполнил в 1886 С. О. Макаров на судне «Витязь». В 1-й пол. 20 в. океанографич. наблюдения стали проводиться регулярно, и к 1950-м гг. они велись на почти 1500 глубоководных океанографич. станциях. В 1935 вышла в свет монография П. Г. Шотта «География Индийского и Тихого океанов» – первая крупная публикация, обобщившая результаты всех предыдущих исследований в этом регионе. В 1959 рос. океанограф А. М. Муромцев опубликовал фундам. труд – «Основные черты гидрологии Индийского океана». В 1960–65 Науч. к-т по океанографии ЮНЕСКО провёл Междунар. индоокеанскую экспедицию (МИОЭ), самую крупную из работавших ранее в И. о. В программе МИОЭ принимали участие учёные более чем из 20 стран мира (СССР, Австралии, Великобритании, Индии, Индонезии, Пакистана, Португалии, США, Франции, ФРГ, Японии и др.). В ходе МИОЭ сделаны крупные географич. открытия: обнаружены подводные Западно-Индийский и Восточно-Индийский хребты, зоны тектонич. разломов – Оуэн, Мозамбикская, Тасманская, Дайамантина и др., подводные горы – Обь, Лена, Афанасия Никитина, Бардина, Зенит, Экватор и др., глубоководные желоба – Обь, Чагос, Вима, Витязь и др. В истории изучения И. о. особо выделяются результаты исследований, выполненных в 1959–77 н.-и. судном «Витязь» (10 рейсов) и десятками др. сов. экспедиций на судах Гидрометеослужбы и Госкомрыболовства. С нач. 1980-х гг. исследования океанов осуществлялись в рамках 20 междунар. проектов. Особенно активизировались исследования И. о. в период проведения Междунар. эксперимента по циркуляции Мирового ок. (WOCE). После его успешного завершения в кон. 1990-х гг. объём совр. океанографич. информации по И. о. увеличился вдвое.

Хозяйственное использование

Прибрежная зона И. о. отличается исключительно высокой плотностью населения. На побережьях и островах океана расположено св. 35 государств, в которых проживает ок. 2,5 млрд. чел. (св. 30% населения Земли). Осн. масса прибрежного населения сосредоточена в Юж. Азии (более 10 городов с населением св. 1 млн. чел.). В большинстве стран региона остро стоят проблемы обретения жизненного пространства, создания рабочих мест, обеспечения продуктами питания, одеждой и жильём, мед. обслуживания.

Использование И. о., как и др. морей и океанов, осуществляется по нескольким осн. направлениям: транспорт, рыболовство, добыча минеральных ресурсов, рекреация.

Транспорт

Роль И. о. в морских перевозках существенно возросла с созданием Суэцкого (1869) канала, открывшего короткий морской путь сообщения с государствами, омываемыми водами Атлантического ок. И. о. является районом транзита и вывоза всевозможного сырья, в котором почти все крупные морские порты имеют междунар. значение. В сев.-вост. части океана (в Малаккском и Зондском проливах) проходят маршруты судов, следующих в Тихий ок. и обратно. Гл. статья экспорта в США, Японию и страны Зап. Европы – сырая нефть из района Персидского зал. Кроме того, вывозится продукция с. х-ва – натуральный каучук, хлопок, кофе, чай, табак, фрукты, орехи, рис, шерсть; древесина; минер. сырьё – уголь, железная руда, никель, марганец, сурьма, бокситы и др.; машины, оборудование, инструменты и металлоизделия, химич. и фармацевтич. продукция, текстильные изделия, обработанные драгоценные камни и ювелирные изделия. На долю И. о. приходится ок. 10% грузооборота мирового судоходства, в кон. 20 в. по его акватории перевозилось ок. 0,5 млрд. т грузов в год (по данным IOC). По этим показателям он занимает 3-е место после Атлантического и Тихого океанов, уступая им по интенсивности судоходства и общим объёмам грузоперевозок, но превосходя все прочие морские транспортные коммуникации по объёму перевозок нефти. Осн. транспортные пути, проходящие по И. о., направлены к Суэцкому каналу, Малаккскому прол., юж. оконечностям Африки и Австралии и вдоль сев. побережья. Наиболее интенсивно судоходство в сев. районах, хотя оно ограничено штормовыми условиями во время летнего муссона, менее интенсивно – в центр. и юж. районах. Рост добычи нефти в странах Персидского зал., в Австралии, Индонезии и др. местах способствовал строительству и модернизации нефтеналивных портов и появлению в акватории И. о. танкеров-гигантов. Наиболее развитые транспортные магистрали по перевозке нефти, газа и нефтепродуктов: Персидский зал. – Красное м. – Суэцкий канал – Атлантический ок.; Персидский зал. – Малаккский прол. – Тихий ок.; Персидский зал. – юж. оконечность Африки – Атлантический ок. (особенно до реконструкции Суэцкого канала, 1981); Персидский зал. – побережье Австралии (порт Фримантл). Перевозятся минер. и с.-х. сырьё, текстиль, драгоценные камни, ювелирные изделия, оборудование, компьютерная техника из Индии, Индонезии, Таиланда. Из Австралии осуществляются перевозки угля, золота, алюминия, глинозёма, железной руды, алмазов, урановых руд и концентратов, марганца, свинца, цинка; шерсти, пшеницы, мясопродуктов, а также двигателей внутр. сгорания, легковых автомобилей, электротехнич. изделий, речных судов, изделий из стекла, стального проката и др. Во встречных потоках преобладают пром. товары, автомобили, электронное оборудование и др. Важное место в транспортном использовании И. о. занимает перевозка пассажиров.

Рыболовство

По сравнению с др. океанами И. о. имеет сравнительно невысокую биологич. продуктивность, добыча рыбы и др. морепродуктов составляет 5–7% общего мирового вылова. Лов рыбы и нерыбных объектов сосредоточен преим. в сев. части океана, а на западе вдвое превышает добычу в вост. части. Наибольшие объёмы добычи биопродуктов отмечаются в Аравийском м. у зап. побережья Индии и у побережья Пакистана. В Персидском и Бенгальском заливах добывают креветок, у вост. побережья Африки и на тропич. островах – лангустов. В открытых районах океана в тропич. поясе широко развит лов тунца, который ведут страны с хорошо развитым рыболовным флотом. В приантарктич. районе добывают нототениевых, рыбу ледяную и криль.

Минеральные ресурсы

Практически на всей шельфовой области И. о. выявлены залежи нефти и природного горючего газа или нефтегазопроявления. Наибольшее пром. значение имеют активно разрабатываемые нефтегазовые месторождения в заливах: Персидском (Персидского залива нефтегазоносный бассейн), Суэцком (нефтегазоносный бассейн Суэцкого залива), Камбейском (Камбейский нефтегазоносный бассейн), Бенгальском (Бенгальский нефтегазоносный бассейн); у сев. побережья о. Суматра (Северо-Суматринский нефтегазоносный бассейн), в Тиморском м., у сев.-зап. побережья Австралии (нефтегазоносный бассейн Карнарвон), в Бассовом прол. (нефтегазоносный бассейн Гипсленд). Залежи газа разведаны в Андаманском м., нефтегазоносные районы – в Красном м., Аденском зал., вдоль побережья Африки. Прибрежно-морские россыпи тяжёлых песков разрабатываются у берегов о. Мозамбик, вдоль юго-зап. и сев.-вост. побережий Индии, у сев.-вост. берегов о. Шри-Ланка, вдоль юго-зап. побережья Австралии (добыча ильменита, рутила, монацита и циркона); в прибрежных районах Индонезии, Малайзии, Таиланда (добыча касситерита). На шельфах И. о. обнаружены пром. скопления фосфоритов. На ложе океана установлены крупные поля железомарганцевых конкреций – перспективного источника Mn, Ni, Cu, Co. В Красном м. выявленные металлоносные рассолы и осадки – потенциальные источники добычи железа, марганца, меди, цинка, никеля и др.; имеются залежи каменной соли. В прибрежной зоне И. о. добывают песок для строительства и произ-ва стекла, гравий, известняк.

Рекреационные ресурсы

Со 2-й пол. 20 в. большое значение для экономики прибрежных стран имеет использование рекреационных ресурсов океана. Развиваются старые и строятся новые курорты на побережье материков и на многочисл. тропич. островах в океане. Наиболее посещаемые курорты находятся в Таиланде (о. Пхукет и др.) – св. 13 млн. чел. в год (вместе с побережьем и островами Сиамского зал. Тихого ок.), в Египте [Хургада, Шарм-эш-Шейх (Шарм-эль-Шейх) и др.] – св. 7 млн. чел., в Индонезии (острова Бали, Бинтан, Калимантан, Суматра, Ява и др.) – св. 5 млн. чел., в Индии (Гоа и др.), в Иордании (Акаба), в Израиле (Эйлат), на Мальдивских о-вах, в Шри-Ланке, на Сейшельских о-вах, на островах Маврикий, Мадагаскар, в ЮАР и др.

Портовые города

На берегах И. о. расположены нефтеналивные специализир. порты: Рас-Таннура (Саудовская Аравия), Харк (Иран), Эш-Шуайба (Кувейт). Крупнейшие порты И. о.: Порт-Элизабет, Дурбан (ЮАР), Момбаса (Кения), Дар-эс-Салам (Танзания), Могадишо (Сомали), Аден (Йемен), Эль-Кувейт (Кувейт), Карачи (Пакистан), Мумбаи, Ченнаи, Калькутта, Кандла (Индия), Читтагонг (Бангладеш), Коломбо (Шри-Ланка), Янгон (Мьянма), Фримантл, Аделаида и Мельбурн (Австралия).