НЬЮ́МЕН НЬЮМАН БАРНЕТТ

-

Рубрика: Изобразительное искусство

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

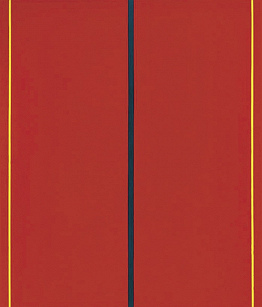

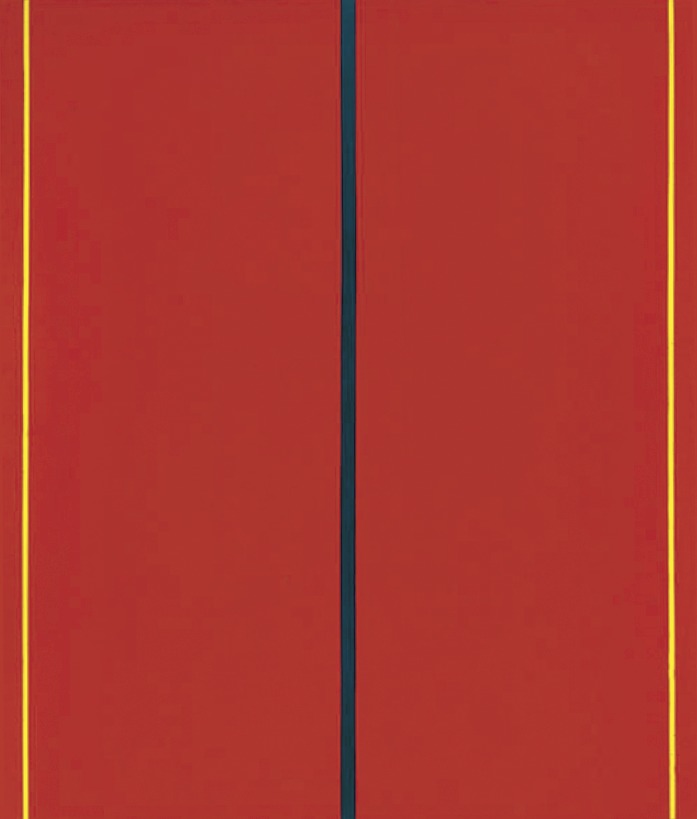

НЬЮ́МЕН, Ньюман (Newman) Барнетт (29.1.1905, Нью-Йорк – 4.7.1970, там же), амер. живописец, скульптор, график, теоретик иск-ва. В 1922–29 обучался в Лиге студентов-художников и в Сити-колледже Нью-Йорка. Затем, уничтожив все свои произведения, на 10 лет отказался от творч. деятельности, полагая, что выработанные ранее нормы иск-ва неприемлемы в совр. обществе; в 1940-е гг. в ряде статей сформулировал принципы собств. эстетики. Вернувшись к концепциям идеалистич. метафизики, Н. ведущую роль отводил понятию «возвышенного», в котором посредством абстрактных символов раскрываются сущностные свойства мира, некий абсолют, возносящийся над эмпирической реальностью. Эти идеи сделали Н. глашатаем формировавшегося в то время абстрактного экспрессионизма. Биоморфные формы в работах Н. 1940-х гг. символизируют предбытие, начальное состояние универсума. Важный для художника мотив смерти, хаотического распада вводится посредством мифологич. и историч. аллюзий («Убийство Осириса», 1944–45; «Песнь Орфея», 1945; «Смерть Евклида», 1947; все – в частных собраниях). Оригинальная живописная система Н., вполне отвечавшая его теоретич. постулатам, сложилась к кон. 1940-х гг. Её модель была задана в картине «Единственность I» («Onement I», частное собрание) – большом монохромном полотне с нанесённой по центр. части яркой полоской клейкой ленты. В последовавших затем работах повторялась, с небольшими вариациями, эта схема: однотонные поверхности огромных холстов вертикального формата рассекались узкими полосами (чаще всего – одной), которые были названы художником «зипами» (от англ. zip – застежка-молния) – словно прорезая в сплошной непрерывности щель, «зипы» намекают на существование запредельного мира, недоступного зрению. Картины Н. должны были внушать зрителю ощущения бесконечности, взлёта «возвышенного» к космич. высотам. Крайне лаконичная форма картин Н. допускает разные трактовки в зависимости от индивидуального восприятия. Пробуждению воображения способствуют названия картин, с мистич. обертонами и отсылками к библейским сюжетам [«Авраам» (1949), «Голос» (1950), «Vir heroicus sublimis» («Человек героический и возвышенный», 1950–51, все – Музей совр. иск-ва, Нью-Йорк), «Кафедра» (1951), «Врата» (1954, оба – Стеделейкмюсеум, Амстердам), серия «14 остановок на Крестном пути» (1958–1966, Нац. галерея искусств, Вашингтон) и др.]. В поздней живописи экспериментировал с формой холстов: треугольная форма полотен «Иерихон» (1968–69), «Шартр» (1969; оба – в собрании художника), по мысли Н., должна была вызвать впечатление уходящей в бесконечность перспективы. В 1960-е гг. он обратился к графике и скульптуре (гл. обр. из стали). Такие произведения, как «Здесь I» (1962), «Здесь II» (1965), «Надломленный обелиск» (1963–69), строятся из прямых вертикальных форм, своего рода объёмных «зипов», прорезающих пространство. Н. оказал значит. воздействие на развитие амер. иск-ва, став предтечей таких направлений, как «живопись цветовых полей» (colour field painting), «живопись острых граней» (hard-edge painting), минимализм; повлиял на становление концептуального искусства.