НАНА́ЙЦЫ

-

Рубрика: Этнология

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

НАНА́ЙЦЫ (самоназвания – нанай, нани; букв. – местные, здешние люди; устар. – гольды, гольдики), тунгусо-маньч. народ в России. Живут в осн. на Нижнеамурской равнине, в предгорьях Сихотэ-Алиня и по рекам Урми, Кур и Горин. Численность 12 тыс. чел. (2010, перепись), из них в Хабаровском крае – 11 тыс. чел. (в т. ч. 4,5 тыс. чел. – в Нанайском р-не), Приморском крае – 0,4 тыс. чел.; 148 чел. (переселенцы 1946) живут в районе г. Поронайск на Сахалине. Говорят гл. обр. на рус. языке, часть сохраняет нанайский язык; распространены также ульчский и удэгейский языки. Небольшие группы Н. (хэчжэ) проживают в низовьях рек Сунгари и Уссури в Сев.-Вост. Китае (Бача-Нанайская и Цзецзинькоу-Нанайская нац. волости в окр. Цзямусы и Сыпай-Нанайская нац. волость в окр. Шуанъяшань на северо-востоке пров. Хэйлунцзян); численность 4,6 тыс. чел. (2000, перепись). Верующие в осн. православные.

Сформировались в результате смешения автохтонного населения, проживавшего в Приамурье с мезолита, с группами, мигрировавшими с юга, запада и севера. В составе Н. имеются роды айнского, тунгусского, маньчжурского, монгольского и др. происхождения. Контакты с русскими с сер. 17 в. В донесениях В. Д. Пояркова и Е. П. Хабарова упоминаются предки совр. Н. – гольдики, нгатки, ачаны, дючеры и др. В 19 в. Н. занимали обширную территорию по Уссури и Амуру от устья Сунгари до с. Софийск. В 1897 в России насчитывалось 5,4 тыс. Н. С 1860-х гг. среди Н. распространяется православие, в 1870 для них учреждается духовная миссия на оз. Болонь; в 1897 православными числились 82,7% Н. С кон. 19 в. складывается сеть миссионерских школ. До 20 в. сохранялись локальные группы: по Амуру (верховые и низовые Н.), Уссури, рекам Горин, Кур и Харпи; низовые Н. имели тесные контакты с ульчами и орочами, уссурийские – с удэгейцами. С нач. 20 в. Н. частично переходят к земледелию, животноводству (в 1916 они были причислены к крестьянскому сословию и им стали выделять земельные участки), работе по найму. В 1927 в Дальневосточном крае были образованы Торгонский и Болонский гольдские туземные районы, в 1931 объединённые в Нанайский нац. р-н (упразднён в 1963); в 1928 – Горинский самагирский туземный р-н. На Уссури усиливается ассимиляция Н. удэгейцами. Включены в Список коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Традиц. культура типична для народов Приамурья (см. Народы и языки в томе «Россия»). Осн. традиц. занятия – рыболовство (гл. промысел – добыча лососёвых в августе – сентябре), по притокам Амура – индивидуальная охота (осенью и зимой – пушной промысел, ранней весной – на оленя и лося гоном по насту на лыжах, летом – из засад на водопоях и солонцах, в конце лета – на изюбрей во время гона с помощью манка бунику); охота на медведя была, как правило, коллективной и завершалась медвежьим праздником (пурэси). Зимой передвигались на лыжах – подшитых (соксилта) и голицах (кунгилтэ); при ходьбе опирались на посох-лук (тунепун), имеющий с одного конца развилку для стрельбы из ружья, с другой – лопаточку, которой счищали снег. Нарты прямокопыльные восточносибирского и амурского типа (с одной и двумя дугами); собачья упряжка цугом попеременного (амурского) или попарного (восточносибирского) типа. Лодки – долблёные (остроконечные – утунгу, дяи; с лопатообразным носом – оннимагда, аварпиа), берестяные (дяи), с острыми загнутыми кверху передним и задним концами (т. н. амурский тип), и дощатые (огда) т. н. сложного типа – с тупой кормой, острым носом и выступающим вперёд в виде полоза днищем. Женщины занимались обработкой рыбьей кожи, бересты (кроме изготовления берестяных лодок), мужчины – резьбой по дереву, плавкой и ковкой металла; характерен криволинейный орнамент амуро-сахалинского типа.

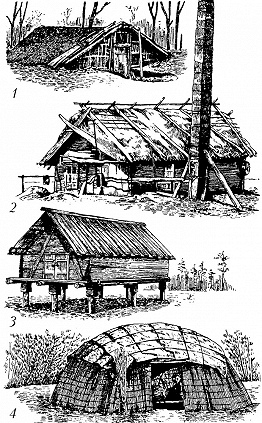

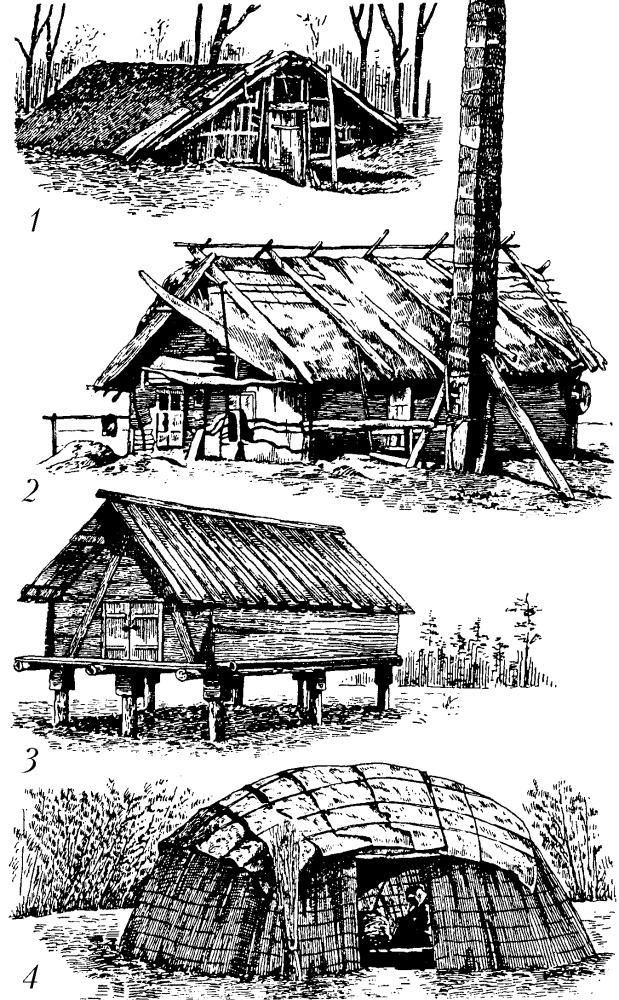

Поселения (неск. десятков человек – ихон, неск. сотен – гасян, неск. тысяч – бируэн) разбросанной или линейной (вдоль берега), на Сунгари часто – регулярной планировки, обнесённые глинобитными стенами (хотон). На местах промыслов имелись сезонные поселения (ирга). Жилище (дё) в осн. каркасной конструкции (хагдун) со стенами, обмазанными глиной, отапливалось каном; столбы, поддерживающие конёк крыши (гуси тора), считались священными, покрывались резным орнаментом (изображения животных). Известны землянки (серома) и полуземлянки (хурбу, хулбу), отапливавшиеся очагом в центре. Врем. постройки в местах промысла (дауру, хоморан, ангко, адин ангмани) полусферич. формы, крытые берестой. Хозяйств. постройки – свайные амбары (такто), вешала (пэулэн) для рыбы и мяса, навесы для собак (инда омони).

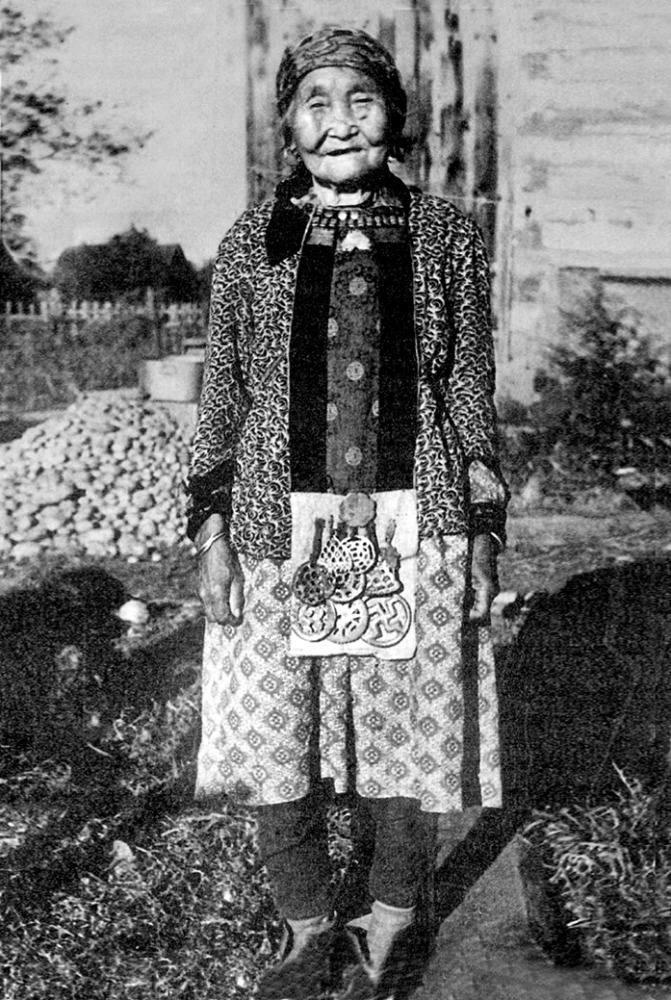

Одежда – рубаха (энгэрэгдэ, гахара), короткие штаны (пэру) и ноговицы (гаро) из рыбьей кожи, правозапашной халат восточноазиатского типа (покто, капчима, хукту – из ткани, амири – из рыбьей кожи, качой – из лосиной ровдуги). Летний головной убор – конич. шляпа (талома апу, орхо, боро) из бересты, зимний – подбитые мехом наушники (сиаптун) и меховая шапка (элдумэпсэ). Обувь из рыбьей кожи и из кожи диких животных амурского и тунгусского типа. Плечевая одежда имела туникообразный покрой. Женский костюм дополнял нагрудник с металлич. подвесками, бубенчиками и др., на халат надевалась пелерина (монгоско, монггочоко) с аппликацией; женский свадебный халат (сикэ) из кожи сазана в верхней части имел орнамент в виде чешуи (мудур), в нижней – изображение родового древа; женщины сохраняли традиц. костюм до сер. 20 в. Мужчины и девушки заплетали одну, замужние женщины – две косы. Мужчины и женщины носили ручные и ножные браслеты, женщины – широкое каменное или серебряное кольцо на груди (белгаптун, косон), ушные (не менее 4 в каждом ухе; под тяжестью серёг мочки деформировались) и носовые (сандиха) серьги, девушки – налобную повязку, накосное украшение (афи) в виде ажурной медной пластины, нашитой на рыбью кожу.

Традиц. блюда – сырая или мороженая рыба с солью, перцем, черемшой и диким луком (тала), рыбный суп (чолон, холто), рыбные паштет (таксан), холодец (бэлдин), жир (симуксэ), сушёная икра с соком берёзы (пагдан), высушенные на солнце лепёшки из черёмухи (дутун, сиян) и др.; из багульника и веток чёрной берёзы готовили наркотич. средство.

Патрилинейные роды (хала) ранее имели свою территорию, управлялись старейшиной (халада); малочисл. роды объединялись в союзы (доха), иногда с участием удэгейских и орочских родов. Сложились соседские общины (нанкан). Существовали рабы (аха, суруку, элчи, кэкэчэн), кровная месть и межродовые войны, коллективные собственность (на большие лодки, невода и др.) и формы труда, уравнит. распределение. До кон. 19 в. сохранялись большие семьи. Практиковались врем. дислокальность брачного поселения, полигиния, колыбельный сговор (саича), брачный выкуп (тори, токтовори) и выплата приданого, отработка за невесту, обменный брак (дзуэнг, дюэнди, дюэчин), в прошлом, вероятно, кросскузенный, сорорат, брак на вдове младшего брата отца, авункулат; был обязателен левират (сирагуйни, сирагухани); умыкание невест порицалось. Незамужние женщины пользовались большой свободой. Система терминов родства бифуркативно-линейного типа с генерационным скосом «омаха» и скользящим счётом поколений. Сиблинги делятся по относит. возрасту и полу. Были известны погребения на деревьях, помостах (дэсиун), в дерев. постройках (кэрэн), завёрнутыми в бересту, кремация; детей хоронили в дуплах деревьев. С появлением русских стали хоронить в земле. На умершего надевали нагрудник (эриптун) с длинной ниткой, конец которой после погребения выходил на поверхность могилы. На могиле ставили постройки того же типа, что и жилые, покрытые богатым резным орнаментом, оставляли вещи покойного (лыжи, нарту, лук, чайник) обязательно сломанными.

Сохраняются представления о верхнем и нижнем мирах, душе (оми), тотемич. культы. Особо почитаются медведь и тигр, верховное небесное божество (Боа, Ка, Ка мур, Ка мафа и др.); мужской (Гуранта) и женский (Мямельди) персонажи – демиурги и первопредки. Хозяйка зверей (Кэнгэ амам, Сэнгэ мамам, Сангия мама) в образе утки; предки-охранители дома (джулин, дьюлин), чьи фигурки (сэвэн) ставили в доме у столба гуси-тора. Гл. календарные ритуалы (Унди) устраивали весной, после вскрытия рек, когда спускали на воду лодки (их нос украшался фигуркой утки), или осенью; сопровождались шаманскими обходами стойбищ, плясками у столба и жертвоприношениями свиней. Осенью устраивали также большие поминки (Каса), для которых сооружали ритуальную постройку полуцилиндрич. формы (итоан), внутри которой с юж. стороны устанавливали шаманское дерево (торо), с северной – ставили фигурки, символизирующие умершего (мугдэ и ханя); у низовских Н. к ним приурочивали медвежий праздник, для него выращивали медведя, которого водили по селению и затем убивали из лука, мясо съедали, а кости хоронили на особом лабазе. Шаманы по степени силы подразделялись на три категории: сиуринку саман (врачеватели), нингманти саман (совершали обряды при первых поминках) и кас саман (увозили душу покойного в мир мёртвых). Верили в шаманского покровителя (Аями, Бучу, Боко, Бохосо), личных духов-покровителей (сеон). Костюм самого «сильного» шамана (каса саман) состоял из распашной кофты (тэту), юбки (хозя), пояса (ямха) с железными конич. подвесками (кангора), головного убора (хоя) с железными рогами оленя (символ могущества шамана) и изображением утки (гаса), круглых медных зеркал (толи), стружек (герамса), повязанных на руки, ноги и на голову в виде венца, шапки из лосиной кожи (хоя).

Устное творчество близко др. тунгусо-маньч. народам Приамурья. Включает: мифы-сказки, сказки и героич. эпос (нингман / имган); заимствованные сказки (сиохор); шаманские мифы и легенды (нингман самани); мифы, мифологич. рассказы, предания (тэлунгу); бытовые рассказы (гисурэн / гусурэн); загадки (намбокан / ламбокан); скороговорки (деуруэн / модакан); плачи (сонгон); песни (дярин / дзярин, яян); шаманские песнопения (саман имгани, кэкуэн). Известны космогонич. мифы: о сотворении Земли ныряющей птицей или орлом; о трёх солнцах, выпущенных злым змеем (Сахари Дябдян), два из которых сбил из лука культурный герой (Хадау, Гуранта, Ка мафа, Дюльчу), спасший тем самым землю от жары (сюжет, широко распространённый среди народов Вост. и Юго-Вост. Азии); о происхождении родов от деревьев, животных (медведя, тигра, орла) или чудовищ (дракона) либо от инцеста. Герои волшебных сказок – Ерхий мерген, Арха марга, Гарбилдан и др. Сказки (нингман и сиохор) исполняются напевной речью или сочетанием речи и песенных вставок. Музицирование традиционно осмысливалось как общение с духами. Звучание смычкового инструмента дучэкэн (аналог кит. инструментов семейства хуцинь), духовых – язычкового пиоки (из стебля дудника) и флейты капя (из тростника) использовалось для общения с духами предков, заменяя плач. На пластинчатом варгане (конкай) играли для привлечения удачи в промысле, игра на дуговом варгане (муэнэ) понималась как средство любовного ухаживания. Др. инструменты: трещотка (котарпиа), жужжалка (хурпуэкэн), погремушка (дёпиакан), звенящие атрибуты шаманского костюма (подвески, колокольчики), берестяная труба-манок (морако, оринко), охотничьи свистящие стрелы (пиокиала лэкэ). Вокальные жанры: волшебно-героич. песни (нингман) о стрелках-мэргэнах, песни-сказки, песенные вставки в сказаниях (исполняются сказителями дяринсо), песни-импровизации, плачи, заговоры; шаманские заклинания (в т. ч. в обряде самолечения эпили) в сопровождении большого овального бубна унчуху (в прошлом бубен был в каждой семье), свадебные и колыбельные песни, звукоподражания (белке, медведю, лосю), охотничьи заклички зверей, речитативные заклинания животных, попавших в капкан, и др. В прошлом женщинам запрещалось петь и играть на некоторых муз. инструментах в присутствии мужчин (при этом было много именно женских жанров), а мужское пение определённым образом ограничивалось (напр., ночью можно было петь только сказки и шаманские песни). Распространены девичьи сонорные игры со звукопроизведением на вдохе и на выдохе. Ладовая основа музыки Н. – пентатоника. Заимствованная музыка, проникшая в Приамурье в 19 в., получила назв. «бурэ», как и новый для Н. инструмент гармоника (у бикинских Н. под назв. «хочила»).