ВЕ́ПСЫ

-

Рубрика: Этнология

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

ВЕ́ПСЫ (самоназвания – vepsläine, bepsläine и др.), народ прибалтийско-финской группы на северо-западе России. Численность 8,2 тыс. чел. (2002, перепись), в т. ч. в Карелии 4,9 тыс. чел., Ленингр. обл. 2,0 тыс. чел., Вологодской обл. 0,4 тыс. чел. Около половины В. живут в городах (в осн. в Петрозаводске). По диалектам выделяются 3 группы: северные (прионежские, или шелтозёрские) – на зап. побережье Онежского оз. (Прионежский р-н Карелии); средние – на северо-востоке Ленингр. обл. (Подпорожский, Лодейнопольский и Тихвинский р-ны) и северо-западе Вологодской обл. (Бабаевский и Вытегорский р-ны); южные (Бокситогорский р-н Ленингр. обл.). Говорят на вепсском языке (им свободно владеют 59,2% В. в Ленингр. обл., 55,2% – в Вологодской обл. и 38% – в Карелии); все В. владеют рус. языком. Верующие – православные.

В. считаются потомками веси и чуди; по археологич. источникам, предки В. жили в Межозерье (между Онежским, Ладожским и Белым озёрами). С кон. 19 в. учитывались офиц. статистикой как чудь (в Петрозаводском, Лодейнопольском и Вытегорском уездах Олонецкой губ.) или чухари (в Тихвинском и Белозерском уездах Новгородской губ.), в переписи 1926 впервые названы В. В 1926 насчитывали 32,8 тыс. чел. Cуществовали Винницкий (1931–37) в Ленингр. обл. и Шелтозёрский (1927–56) в Карелии вепсские нац. районы, нац. сельсоветы. С 1929 в Шелтозёрском нац. районе было введено обучение в школах на фин. яз., с 1932 в Ленингр. обл. вводится преподавание на вепсском яз. В 1937–38 обучение на вепсском яз. прекращено, активные представители вепсской интеллигенции, в т. ч. авторы учебников, подверглись репрессиям. С 1989 по инициативе Об-ва вепсской культуры вепсская письменность возрождается (газ. «Кодима», перевод Библии), ведётся преподавание в Карелии и Ленингр. обл., теле- и радиопередачи на вепсском языке. В 1989 создан вепсский Куйский нац. сельсовет в Вологодской обл., в 1994–2005 существовала Вепсская нац. волость в Карелии. В 2006 В. получили статус коренного малочисленного народа Севера.

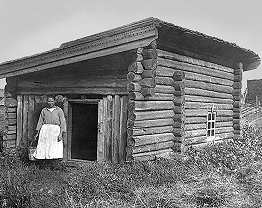

Традиц. культура типична для народов лесной зоны Северо-Запада России (см. статью Народы и языки в томе «Россия»). Осн. традиц. занятие – подсечно-огневое земледелие (рожь, ячмень, овёс), традиц. орудия – соха (адр) и борона-суковатка (ягез). Были развиты каменотёсный промысел в Прионежье (добыча малинового кварцита, или «шокшинского порфира»), отходничество (В. известны как строители С.-Петербурга). Традиц. малодворные поселения образовывали скопления. Жилище у сев. В. – дом-двор на высоком, у ср. и юж. В. – на невысоком подклете; изба с крытым двором соединяется переходом, для ср. и юж. В. характерна поперечная (Т-образная) связь. Навершия резных наличников украшались женскими фигурами, с 18 в. – волютами. Планировка избы у юж. и ср. В. – сев.-среднерусского типа (печь обращена устьем к фасадной стене, стол – в красном углу); у сев. В. печь обращена устьем к входу, стол – у фасадной стены (т. н. финская планировка). У печи сооружается ящик (каржин), ведущий в подклет. Одежда у ср. и юж. В. близка к сев.-русской, в Прионежье бытует юбочный комплекс. Головной убор у девушек – повязка-лента, у женщин – закрытые сорока, кика, повойник, сборник. Женские рубахи украшались по подолу красной или белой вышивкой; изобразит. мотивы близки к сев.-русским. Осн. пища – ржаной хлеб, рыба, напиток – квас из репы, по праздникам – пиво. До 1930-х гг. сохранялись большие патриархальные семьи (3–4 поколения). Обычаи «пивных праздников» (типа братчин), молодёжных посиделок (нориштехт), ряжения и гадания на Святки и Иванов день, свадебный и календарные ритуалы, обряд оплакивания умерших близки к русским; при погребении девушек и неженатых – обряд «веселения» покойника. На могилу в течение 40 дней (иногда до года) вместо креста ставили две жерди от погребальных носилок, веря, что через них поддерживалась связь умершего с родственниками. Бытовала вера в колдунов (нойд) и предсказателей (арбуй). Сохраняется традиция обетных праздников.

Осн. жанр фольклора – причитания (похоронные, поминальные, свадебные). Исполняются обычно на вепсском яз., так же как колыбельные («байки») и частушки. Свадебные, протяжные и плясовые песни (большая часть – многоголосные) поются в осн. на рус. языке. Муз. инструменты: кантелет (типа цитры), натуральные трубы (пист, торд), флейты, ударные, мирлитоны (из бересты, стебля лука и др.), гармоника. Сюжеты сказок (сарнад, старинад) близки к карельским и севернорусским.