Алюминий

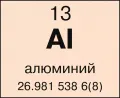

Алюми́ний (лат. Aluminium), Al, химический элемент III группы короткой формы (13-й группы длинной формы) периодической системы, атомный номер 13, атомная масса 26,9815386 а. е. м. В природе один стабильный изотоп 27Al; искусственно получены радиоактивные изотопы с массовыми числами 21–40, наиболее долгоживущий из которых 29Al (β-распад, период полураспада T1/2 6,56 мин).

Историческая справка

Название «алюминий» происходит от лат. alumen – так за 500 лет до н. э. назывались алюминиевые квасцы, используемые как протрава при крашении тканей и для дубления кожи. Впервые алюминий получен Х. К. Эрстедом в 1825 г. действием амальгамы калия на хлорид алюминия с последующей отгонкой ртути. Первый промышленный способ производства алюминия – восстановлением Na3AlCl6 металлическим натрием – предложил в 1854 г. А. Э. Сент-Клер Девиль. Современный электролитический способ получения алюминия разработан в 1886 г. одновременно и независимо друг от друга Ч. Холлом в США и П. Эру во Франции.

Распространённость в природе

Алюминий – самый распространённый металл и четвёртый по распространённости (после кислорода, водорода и кремния) из всех химических элементов. Содержание в земной коре 8,8 % по массе. Вследствие высокой химической активности в свободном виде не встречается. Известно несколько сотен минералов алюминия, преимущественно алюмосиликатов (нефелин, каолинит и др.). Наиболее богатые алюминием породы (бокситы и др.) являются алюминиевыми рудами.

Свойства

Конфигурация внешней электронной оболочки атома алюминия 3s23p1; степень окисления +3, при высокой температуре образует соединения со степенью окисления +1 (реже +2); электроотрицательность по Полингу 1,5; атомный радиус 143 пм.

Образец алюминия.Алюминий – серебристо-белый металл. Кристаллическая решётка алюминия кубическая гранецентрированная; tпл 660 °С, tкип 2519 °С. Алюминий – лёгкий, электро- и теплопроводный металл: при 20 °С плотность 2698 кг/м3, удельное электрическое сопротивление 2,6548610–8 Ом·м, теплопроводность 237 Вт/(м·К). Алюминий обладает высокой пластичностью и хорошей коррозионной стойкостью; легко поддаётся прессованию, прокатке, ковке, штампованию, волочению; хорошо полируется, анодируется, имеет высокую отражательную способность (отражает до 90 % падающего светового излучения). Термической обработкой не упрочняется. Алюминий хорошо сваривается газовой, аргонодуговой, контактной сваркой.

Образец алюминия.Алюминий – серебристо-белый металл. Кристаллическая решётка алюминия кубическая гранецентрированная; tпл 660 °С, tкип 2519 °С. Алюминий – лёгкий, электро- и теплопроводный металл: при 20 °С плотность 2698 кг/м3, удельное электрическое сопротивление 2,6548610–8 Ом·м, теплопроводность 237 Вт/(м·К). Алюминий обладает высокой пластичностью и хорошей коррозионной стойкостью; легко поддаётся прессованию, прокатке, ковке, штампованию, волочению; хорошо полируется, анодируется, имеет высокую отражательную способность (отражает до 90 % падающего светового излучения). Термической обработкой не упрочняется. Алюминий хорошо сваривается газовой, аргонодуговой, контактной сваркой.

Алюминий на воздухе покрывается тонким прочным слоем оксида Al2O3, предохраняющим от дальнейшего окисления и обусловливающим высокую коррозионную стойкость металла. Порошок алюминия со средним размером частиц около 10 мкм пирофорен. При сжигании алюминия в токе кислорода достигается температура выше 3000 °С. Способность алюминия вытеснять металлы из их соединений используют для получения металлов и их сплавов восстановлением оксидов металлов называется алюминотермией. При 20 °С в атмосфере фтора алюминий покрывается плёнкой фторида алюминия; хлор и бром реагируют с алюминием при 20 °С, иод – при нагревании; продуктами реакции являются галогениды алюминия. При температуре выше 200 °С взаимодействует с серой, образуя сульфид Al2S3. С водородом алюминий не взаимодействует, но водород является неизбежной примесью в алюминии и всех его сплавах, присутствуя в жидком алюминии в виде пузырьков и образуя плёнки, иногда в виде алюмогидридов металлов, ухудшающих свойства металла. С азотом при температуре выше 800 °С алюминий образует нитрид AlN (белые кристаллы, tпл 2200 °С; огнеупорный, коррозионно- и износостойкий материал). При температуре 1400 °С образует с углеродом карбид Al4C3. Алюминий взаимодействует со многими металлами (Cu, Mg, Zn, Si, Li, Mn, Cr, Zr, Sc, Ag), образуя металлические сплавы эвтектического или перитектического составов. На базе этих многокомпонентных систем созданы практически все промышленные алюминиевые сплавы. Алюминий устойчив в концентрированных азотной HNO3 и серной H2SO4 кислотах, не реагирует с фосфорной H3PO4 и соляной HCl кислотами. Алюминий легко взаимодействует с разбавленными серной и азотной кислотами, образуя соли – сульфат Al2(SO4)3 и нитрат Al(NO3)3, растворы которых вследствие гидролиза имеют кислую реакцию. Алюминий хорошо растворяется в щелочах, образуя алюминаты. Известны многочисленные алюминийорганические соединения.

Получение

В промышленности алюминий получают электролизом раствора алюминия оксида Al2O3 в расплавленном криолите Na3AlF6 при температуре 950 °С. Электролизная ванна выполняется в виде железного ящика, подина и боковые стенки футеруются плитами из смеси углерода и графита (служат катодом), сверху в ванну опускаются обожжённые плиты из углеродистой массы (анод). При прохождении постоянного электрического тока Al2O3 разлагается на Al, который накапливается на подине, и О2, образующий с материалом анода оксиды углерода СО и СО2. Расплавленный алюминий, содержащий около 1 % примесей, разливают в формы или отливают непрерывным методом. Из него электролитическим рафинированием получают алюминий высокой чистоты – не более 0,05 % примесей. При производстве алюминия зонной плавкой содержание азота и серы не должно превышать 10–4 %, любой другой примеси – 10–5 %. Производство алюминия связано с высоким расходом электроэнергии. Мировое производство алюминия составляет около 63,6 млн т/год (2018).

Применение

Алюминий используют главным образом для получения сплавов. По объёму применения алюминий и его сплавы занимают 2-е место среди металлов после стали. Алюминий – одна из самых распространённых легирующих добавок в сплавах на основе меди, магния, титана, цинка, никеля, железа. Чистый алюминий используют: в электротехнике (кабели и другие токопроводящие изделия); электронике (в том числе для изготовления полупроводниковых приборов); для изготовления зеркал-отражателей, специальной химической аппаратуры и резервуаров для хранения и транспортировки жидких газов (метан, кислород, водород и пр.), азотной и уксусной кислот, чистой воды, пищевых масел; как конструкционный материал ядерных реакторов.

Алюминий широко применяют как раскислитель в производстве стали, для получения металлов и сплавов методом алюминотермии, порошкообразный алюминий – как компонент твёрдых ракетных топлив, взрывчатых веществ. Покрытия из алюминия наносят на металлические поверхности для предохранения от коррозии (плакирование, алюминиевая краска). Алюминий – конструкционный материал в строительстве жилых и общественных зданий, сельскохозяйственных объектов и пр. Из него изготавливают детали бытовых электроприборов (холодильников, стиральных машин, кондиционеров и пр.), а также кипятильники, кастрюли и другую бытовую посуду, мебель, спортивный инвентарь, карнизы, шторы, лодки, тару для пищевых продуктов (консервные банки, тубы, одноразовые ёмкости из фольги для пищи и пр.). Соли алюминия используют при дублении кож, а также как протраву при крашении тканей; гидроксид алюминия – обволакивающее и адсорбирующее средство в медицине.

Алюминий в почве и организмах

Все почвенные минералы, в состав которых входит алюминий, способны адсорбировать органические вещества. Являясь катализаторами химических реакций, минералы алюминия участвуют в процессах гумусообразования.

Алюминий относится к числу микроэлементов. В составе большинства организмов он содержится в незначительных количествах, причём его концентрации в различных объектах могут существенно колебаться (например, в картофеле – около 4 мг на 1 кг сухого вещества, в жёлтой репе – около 45 мг, в мёде – 4 мг, в говядине – около 70 мг). С наличием высокого содержания алюминия связывают лечебные свойства китайского чая (0,84 мг на 1 г сухого вещества), корней имбиря лекарственного (0,74 мг), левзеи сафлоровидной (ок. 0,94 мг), сабельника болотного (ок. 0,55 мг), берёзовых почек (более 0,15 мг). К числу организмов – концентраторов алюминия относятся плауны и моллюски из семейств гелициды и литторины: в их золе на долю алюминия приходится 5,3 % и 0,2–0,8 % соответственно. Многие растения плохо переносят повышенные концентрации алюминия, в том числе красный клевер, свёкла, люцерна, ячмень, морковь, капуста, озимая пшеница и рожь, а мхи и папоротники, напротив, легко приспосабливаются к высокому его содержанию в почве. В организм человека ежедневно с пищей и водой поступает до 40–45 мг алюминия. Он накапливается (как и у других млекопитающих) в печени, поджелудочной и щитовидной железах. Пока неясно, в каких химических реакциях участвует алюминий. Его роль в растениях связывают с высокой способностью к гелеобразованию. Присутствие алюминия в высокоочищенных препаратах РНК, ДНК и фитохрома указывает на то, что он может участвовать в поддержании их конфигурации. Предполагают, что алюминий является специфическим активатором ряда ферментов, в том числе сукцинатдегидрогеназы и пиридоксалевых ферментов. Возможно, алюминий играет определённую роль в развитии болезни Альцгеймера. Постоянное вдыхание пыли металлического алюминия и его соединений вызывает алюминоз.