ЮПИ́ТЕР

-

Рубрика: Физика

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

ЮПИ́ТЕР, крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца, астрономич. знак ♃. Относится к группе планет-гигантов. Ю. – четвёртое по яркости светило земного неба (после Солнца, Луны и Венеры), визуальная звёздная величина изменяется от –1,61 до –2,94.

Общая характеристика

Масса Ю. 1,9·1027 кг (318 масс Земли). Большая полуось орбиты 5,204 а. е. (0,7785 млрд. км). Орбита наклонена к плоскости эклиптики под углом 1,03°, эксцентриситет орбиты 0,049. Сидерич. период обращения вокруг Солнца 11,86 земных лет, ср. орбитальная скорость 12,6 км/с. Ср. поток солнечного излучения на орбите Ю. 50 Вт/м2 (в 27 раз меньше, чем на Земле). Наклон экватора к орбите 3,13°. Экваториальный радиус Ю. (по верхней границе облачного слоя) 71492±4 км (ок. 10,54 радиуса Земли), полярное сжатие ок. 0,06. Ср. плотность 1326 кг/м3. Ю. имеет наименьший среди планет Солнечной системы сидерич. период вращения; он зависит от широты и составляет у экватора 9 ч 50 мин 30 с, на ср. широтах – 9 ч 55 мин 40 с. Ускорение свободного падения на экваторе 29,79 м/с2. Сферич. альбедо 0,343 (по Бонду). На Ю. приходится 71% совокупной массы планет Солнечной системы. Объём Ю. в 1317 раз больше земного.

Ю. излучает в пространство на 60% больше энергии, чем получает от Солнца (эффективная темп-ра планеты превышает равновесное значение). Высокий тепловой поток из недр Ю. образуется как за счёт чрезвычайно медленного (примерно на 2 см в год) сжатия планеты, так и за счёт запаса тепловой энергии, возникшей при её формировании.

Атмосфера и внутреннее строение

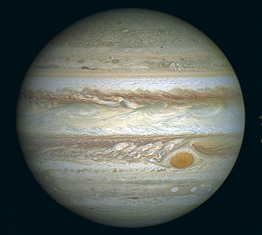

Ю. обладает протяжённой и сложной атмосферой, в которой, наряду с осн. составляющими (ок. 90% водорода и ок. 10% гелия), присутствуют аэрозоли, образующие слои облаков на разных уровнях. На видимой облачной поверхности Ю. заметны тёмные пояса и светлые зоны (рис. 1). Выделяют экваториальные, тропические, умеренные и полярные пояса и зоны. Их образование объясняется тем, что в глубине атмосферы возникают нагретые массы газов, создающие циркуляцию атмосферы, аналогичную земной. Предполагают, что светлые зоны отличаются повышенной концентрацией белых кристаллов аммиака, а тёмные пояса – красно-коричневых кристаллов гидросульфида аммония.

Процессы, идущие в атмосфере Ю., имеют высокую интенсивность, наблюдаемые циклоны и молнии – огромную протяжённость. Более 300 лет астрономы наблюдают гигантский вихрь – т. н. Большое красное пятно, уникальный долгоживущий циклон, потоки в котором совершают полный оборот вокруг центра за 6 сут. Ныне его размеры составляют 15×30 тыс. км, 100 лет назад оно было вдвое больше.

Темп-ра у поверхности Ю. (на уровне, примерно соответствующем давлению у поверхности Земли, – ок. 100 кПа) составляет ок. 143 К. При движении в глубь атмосферы темп-ра растёт, достигая 426 К на глубине 146 км (по данным КА «Галилео»), где давление составляет 2,2 МПа.

На глубине 5–25 тыс. км темп-ра возрастает до 6–10 тыс. К и более, давление изменяется от 200 ГПа до 4000 ГПа. На этих глубинах происходит изменение фазового состояния водорода от газообразного к жидкому, причём резкая граница между фазами отсутствует. Поэтому Ю. (как и Сатурн) иногда называют газо-жидкой планетой.

Твёрдой поверхности Ю. не имеет. Внутр. строение Ю. определяется его огромной массой и характеризуется высокой концентрацией массы к центру планеты (безразмерный момент инерции близок к 0,2). Теория внутр. строения Ю. опирается на трёхслойную модель фигур газо-жидких тел. Расчётные модели основаны на том, что вращение изменяет структуру газо-жидкого тела и приводит к отклонению гравитац. потенциала от сферически симметричного. Согласно теоретич. моделям и измерениям, выполненным с КА, под атмосферой должен находиться глубокий слой газо-жидкого водорода. Ниже, на уровне 0,88 радиуса планеты, водород переходит в жидко-молекулярное состояние, с плотностью до 660 кг/м3. На уровне 0,77 радиуса Ю. происходит переход водорода в жидкометаллич. фазу. Масса ядра планеты оценивается как 10 масс Земли, диаметр – 1,5 диаметра Земли. Темп-ра ядра оценивается величиной ок. 23000 К (но есть и др. оценки). Ядро планеты имеет, вероятно, силикатный состав. Давление в центре составляет (5–7)·1012 Па.

Магнитное поле

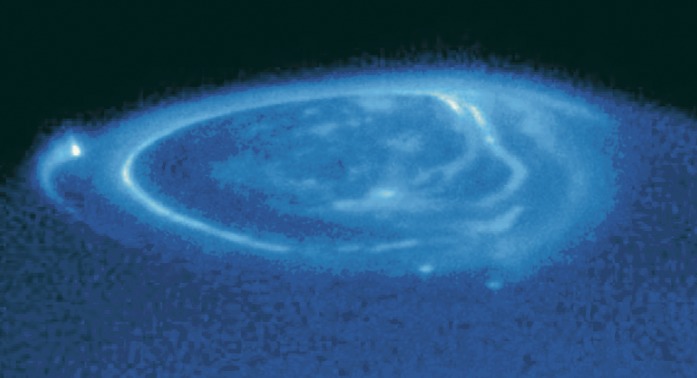

В жидкометаллич. слое текут сильные электрич. токи, создающие локальные и глобальное магнитные поля Ю. Ось дипольного магнитного поля планеты наклонена к оси вращения на 10°, причём у поля имеются также квадрупольные компоненты. Напряжённость магнитного поля на уровне видимой поверхности облаков равна 14 Э у сев. полюса и 10,7 Э – у южного. Ю. окружён ионосферой протяжённостью ок. 3000 км. При взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем Ю. возникают самые большие в Солнечной системе полярные сияния (рис. 2). Протяжённые радиац. пояса Юпитера гораздо мощнее земных. Энергия электронов в радиац. поясах достигает 20 МэВ (что, в частности, приводит к необходимости дополнит. защиты КА и их приборов при исследовании спутников Ю.).

Ю. обладает необычным импульсным радиоизлучением в полосе частот 5–40 МГц. Ср. частота такого излучения составляет ок. 20 МГц, причём характер излучения близок к монохроматическому, а его яркостная темп-ра может достигать 1015 К.

Спутники и кольца

Система Ю. включает 67 спутников (на 1.1.2017), причём крупнейшие галилеевы спутники Юпитера (Ио, Европа, Ганимед, Каллисто) имеют размеры, сравнимые с планетой Меркурий и даже превышающие её. Кроме того, вокруг Ю. обращается диффузное кольцо (см. Кольца планет). Благодаря своей огромной гравитации Юпитер играл важную роль при формировании Солнечной системы и продолжает оказывать влияние на движение тел Солнечной системы, особенно малых. Так, Ю. захватывает кометы, создавая самое многочисл. семейство комет, движущихся между Ю. и Солнцем. В 1994 комета Шумейкеров – Леви 9 была разорвана приливными силами в ближайшей окрестности планеты. Аналогичные силы оказывают существенное воздействие на спутники Ю., вынуждая их быть обращёнными к Ю. всегда одной стороной и вызывая самую высокую в Солнечной системе вулканич. активность на спутнике Ио. Ю. влияет также и на движение астероидов из Главного пояса; напр., у Лагранжа точек системы Солнце – Юпитер располагаются троянцы.