ВЕЛИ́КОЕ ОБЪЕДИНЕ́НИЕ

-

Рубрика: Физика

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

ВЕЛИ́КОЕ ОБЪЕДИНЕ́НИЕ, теоретич. модели, объединяющие три фундам. взаимодействия (из четырёх известных) – сильное, слабое и электромагнитное – в единое взаимодействие, которое может происходить на сверхмалых расстояниях или при сверхвысоких темп-рах. (Кроме перечисленных выше, к фундаментальным относится также гравитационное взаимодействие.)

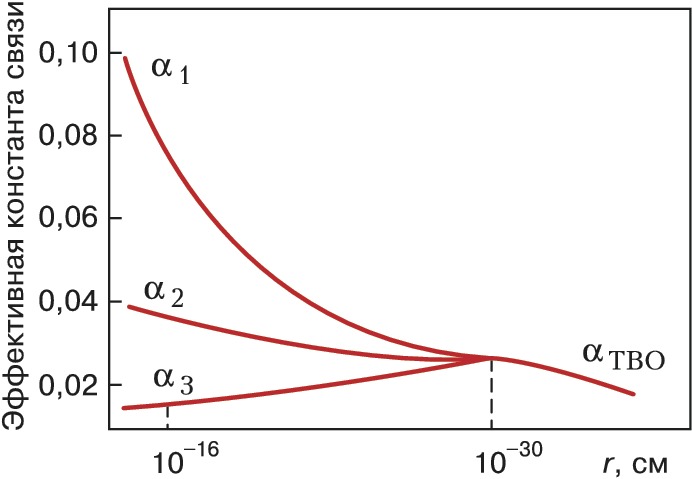

Все фундам. взаимодействия осуществляются путём обмена квантами соответствующего поля и характеризуются интенсивностью и радиусом действия. Сильное взаимодействие обеспечивает стабильность атомных ядер и имеет радиус действия $r$ порядка 10–14 см, слабое взаимодействие ответственно за радиоактивный распад и имеет радиус действия порядка 10–16 см, электромагнитное взаимодействие имеет бесконечный радиус действия, оно присуще всем частицам с электрич. зарядом. Интенсивности взаимодействий характеризуются безразмерными числами – константами взаимодействий (константами связи). Для трёх фундам. взаимодействий они равны: $α_1≈0,017, α_2≈0,034\: и\: α_3≈0,118$ (для электромагнитного, слабого и сильного взаимодействий соответственно).

Любое взаимодействие характеризуется определённой симметрией уравнений, которая в математике называется специальной унитарной симметрией (группой) $SU(n)$. В случае сильного взаимодействия – это группа $SU(3)$, в случае слабого – $SU(2)$, в случае электромагнитного – $U(1)$. Эта симметрия не имеет отношения к пространственной структуре элементарных частиц, участвующих в фундам. взаимодействиях, и называется группой внутренней симметрии. Она полностью характеризует вид взаимодействия и набор участвующих в нём частиц. Т. о., три известных фундам. взаимодействия описываются группой симметрии $SU(3)×SU(2)×U(1)$. Соответствующая теория получила название стандартной модели фундам. взаимодействий. При этом слабое и электромагнитное взаимодействия смешиваются, так что постоянная тонкой структуры $α ≈\: ^1/_{137}$, характеризующая интенсивность электромагнитного взаимодействия, оказывается комбинацией констант $α_1$и $α_2$.

Согласно теории В. о., три фундам. взаимодействия, столь далёкие по своей природе и параметрам, являются тремя ветвями единого фундам. взаимодействия, характеризующегося более широкой группой симметрии. Эта группа симметрии проявляется на малых расстояниях порядка 10–30 см или при высоких темп-рах порядка 1025 эВ (1029 К), которые существовали на ранних стадиях развития Вселенной. При увеличении расстояний или при понижении темп-ры симметрия спонтанно нарушается. При этом группа симметрии понижается и образуются три подгруппы, связанные с тремя фундаментальными взаимодействиями. Группа симметрии теории В. о. включает в себя группу симметрии стандартной модели в качестве составной. Известные теоретич. модели В. о. основаны на группах симметрии $SU(5),\: SU(6), \:SO(10),\: E(6)$ и т. д.

Возможность объединения трёх взаимодействий, характеризуемых разл. интенсивностями, в единое взаимодействие основывается на том факте, что константы взаимодействий не являются в действительности постоянными, а меняются с расстоянием. Это явление связано с поляризацей вакуума и аналогично поляризации среды внесённым в неё пробным зарядом. В результате заряд либо экранируется, либо антиэкранируется в зависимости от расстояния. Зависимость константы взаимодействия от расстояния подтверждена экспериментально. Оказывается, что в то время как константы сильного и слабого взаимодействий убывают с уменьшением расстояния, константа электромагнитного взаимодействия растёт, и возможно их объединение на некотором малом масштабе. Эта эволюция описывается т. н. уравнениями ренормализационной группы и приближённо описывается одинаковой для всех моделей формулой: $$1/α_i(r)=1/α_i(r)+b_i\text{ln}(r/r_0),\: i=1,2,3,$$где числа $b_i$ зависят от модели. Приведённые выше значения констант взаимодействия относятся к масштабу $r_0$ = 10–16 см, соответствующему массе промежуточного $Z$-бозона. Модели В. о. исходят из экстраполяции уравнений от расстояний порядка 10–16 см (доступных совр. эксперименту) до значительно меньших расстояний порядка 10–30 (рис.).

Высокоточные измерения констант взаимодействий на электрон-позитронном ускорителе LEP (ЦЕРН, Женева) позволили проверить гипотезу объединения взаимодействий в рамках стандартной модели и дали отрицательный результат. Однако, если существуют неизвестные нам новые тяжёлые частицы, это повлияет на величину констант $b_i$ и ситуация изменится. Так, напр., популярная гипотеза о существовании новой симметрии элементарных частиц, т. н. суперсимметрии, или фермион-бозонной симметрии, предсказывает существование тяжёлых партнёров для каждой элементарной частицы. В этом случае объединение взаимодействий осуществимо, если новые частицы имеют массы порядка 1000 масс протона и взаимодействие происходит на расстояниях порядка 10–30 см.

Гипотеза В. о. исходит из того, что совпадение констант не случайно, а свидетельствует о том, что на малых расстояниях взаимодействия теряют индивидуальность и становятся частью единого взаимодействия с единственной константой связи $α_{ТВО}$. При этом обычные частицы – кварки и лептоны – также утрачивают различия и становятся возможными переходы между ними. Это приведёт, в частности, к распаду протонов, входящих в атомные ядра. При обычных энергиях вероятность этого процесса ничтожно мала, но в теориях В. о. можно оценить время жизни протона, которое оказывается порядка 1033–1034 лет. Наблюдение таких событий практически невозможно.

Объединение взаимодействий в рамках теории В. о. позволяет разрешить ряд проблем; напр., объяснить, почему протон и электрон имеют одинаковый по величине и противоположный по знаку электрич. заряд, почему имеется одинаковое число кварков и лептонов, почему на больших масштабах существует три вида взаимодействий.