КОЛЬЦЕВЫ́Е СТРУКТУ́РЫ

-

Рубрика: Геология

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

КОЛЬЦЕВЫ́Е СТРУКТУ́РЫ, геологич. объекты кольцевой, округлой или овальной в плане формы, наблюдаемые на поверхности Земли и др. планет. К. с. выявляются в ходе дешифрирования разномасштабных космо- и аэроснимков, картографич. материалов. Их строение может быть осложнено радиальными или кольцевыми разломами, линеаментами. По происхождению К. с. разделяют на космогенные, магматогенные, метаморфогенные, тектоногенные, ротационные, сейсмогенные, экзогенные и неустановленного происхождения.

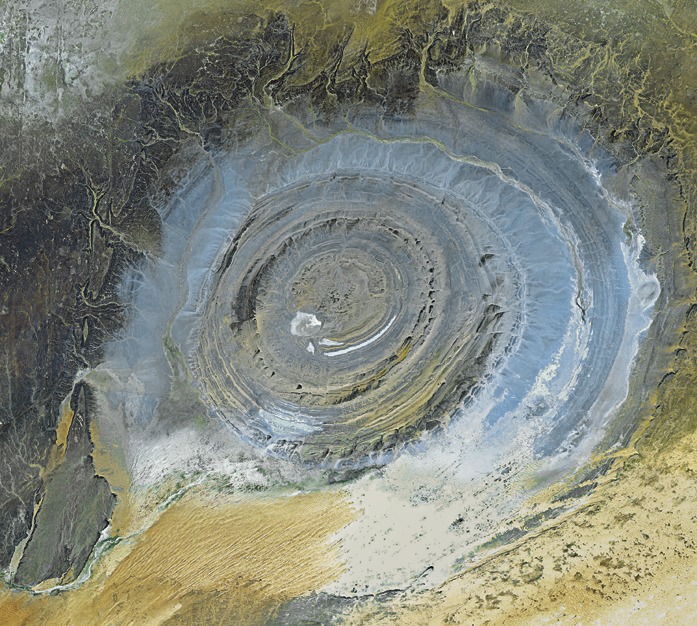

К космогенным К. с. относят метеоритные кратеры (в т. ч. астроблемы), возникшие при ударе по поверхности Земли, Луны, Меркурия, Марса и др. тел Солнечной системы метеоритов, ядер комет и др., и нуклеары, образовавшиеся в результате интенсивной метеоритной бомбардировки поверхности Земли на ранней стадии её развития (диаметр до нескольких тысяч км). Выявлено неск. десятков нуклеаров, самые крупные из них – Северо-Американский (диаметр 3800 км), Западно-Африканский (3600 км), Амазонский (3200 км), Центральноафриканский (2800 км), Южно-Африканский (2400 км) и Индо-Австралийский (2400 км); Амурский (1400 км), Алдано-Становой (1300 км), Верхневолжский (1000 км), Ангарский (900 км), Прикаспийский (750 км) и Вилюйский (750 км). При более поздних перемещениях литосферных плит некоторые нуклеары были разорваны (в частности, фрагменты некогда единых нуклеаров установлены в Юж. Америке, Африке и Австралии). Магматогенные К. с. разделяются на вулканогенные К. с., образование которых связано с вулканизмом, и интрузивные К. с., сформированные в процессе интрузивного магматизма. Первые развиты в молодых и древних вулканич. областях и поясах (напр., в пределах молодого вулканич. пояса Вост. Камчатки). В молодых вулканич. областях и поясах К. с. прослеживаются в виде крупных кратеров, кальдер, которые часто бывают заполнены озёрами. В древних вулканич. областях и поясах К. с. представлены обширными вулканотектонич. структурами (как депрессиями, так и поднятиями), отпрепарированными экструзивными куполами, некками и др. Интрузивные К. с. распространены в складчатых поясах и на платформах и объединяют выходящие на поверхность округлые интрузии разл. размера – батолиты, крупные штоки, лополиты (напр., Бушвельдский), магматич. диапиры, массивы центрального типа (Хибинский, Ловозерский), трубки взрыва и др. К метаморфогенным К. с. относят гранитогнейсовые купола, которые развиты в фундаменте древних платформ (обнаружены при дешифрировании космич. снимков Балтийского щита Восточно-Европейской платформы), встречаются среди нижних горизонтов платформенного чехла (Сибирская платформа), установлены в осевых частях гл. обр. позднедокембрийских и палеозойских складчатых сооружений (Вост. Урал, Аппалачи). Гранитогнейсовые купола представляют собой выступы основания, подвергшегося повторному разогреву и частичному плавлению. Среди метаморфогенных К. с. – т. н. гнейсовые складчатые овалы, характерные для архейских гранит-зеленокаменных областей щитов древних платформ (Канадский, Балтийский, Украинский и др. щиты). Складчатые овалы сформировались на ранних этапах развития земной коры. Диаметр метаморфогенных К. с. от нескольких десятков до нескольких сотен км. Тектоногенные К. с. распространены гл. обр. на платформах, где представлены положительными [антеклизы, своды, тектонич. поднятия, изометричные антиклинали (купола), соляные и глиняные диапиры] и отрицательными [синеклизы, изометричные синклинали (т. н. чаши), тектонич. впадины] структурными формами. Напр., К. с. Ришат в Мавритании с концентрич. рисунком слоёв на космич. снимках представляет собой свод (диаметр св. 50 км); концентрич. К. с. Мурзук в Ливии, идеально круглой формы, – тектонич. впадина, местами ограниченная сбросами (диаметр ок. 350 км).

Ротационные К. с. (первоначально именовались вихревыми К. с.) объединяют дугообразные, спиралевидные или вихревые структуры земной коры (напр., Чолойская структура в Присонгкёльском р-не Сев. Тянь-Шаня), образование которых, по мнению мн. учёных, связано с вращением отд. блоков коры в горизонтальной плоскости; их размер изменяется от локального до глобального. Сейсмогенные К. с. оконтуриваются по размещению очагов землетрясений. Установлены «кольца» планетарного масштаба – Тихоокеанское, Атлантическое и Индо-Австралийское; регионального масштаба – Перуанское, Сейшельское, Индокитайское, Алеутское и Северо-Африканское; локального масштаба – Бородинское, Аляскинское (Юконское), Большого Бассейна, Антильское (Восточно-Карибское). Среди экзогенных К. с. – округлые воронкообразные понижения, образование которых связано с процессами выветривания, проседания, растворения и выщелачивания горных пород. Также выделяют К. с. неустановленного происхождения, к которым, напр., относятся структуры, обнаруженные на платформах в области распространения осадочного чехла, по-видимому, отражающие строение фундамента (Московская кольцевая структура диаметром ок. 250 км, выявленная при анализе рисунка гидросети и подчёркнутая концентрич. и радиальными элементами морфоструктуры, и др.).

Многие тектоногенные, магматогенные, сейсмогенные и экзогенные К. с. приурочены к местам сочленения или пересечения линейных разрывных нарушений (к т. н. узловым структурам). С К. с. связаны разл. виды полезных ископаемых.