НА́РО-ФОМИ́НСК

-

Рубрика: География

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

НА́РО-ФОМИ́НСК, город в России, в юго-зап. части Московской обл., центр Наро-Фоминского р-на. Нас. 63,9 тыс. чел. (2012). Расположен на р. Нара (левый приток Оки). Ж.-д. ст. Нара. По юго-вост. окраине Н.-Ф. проходит федеральная автотрасса «Украина» (Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной).

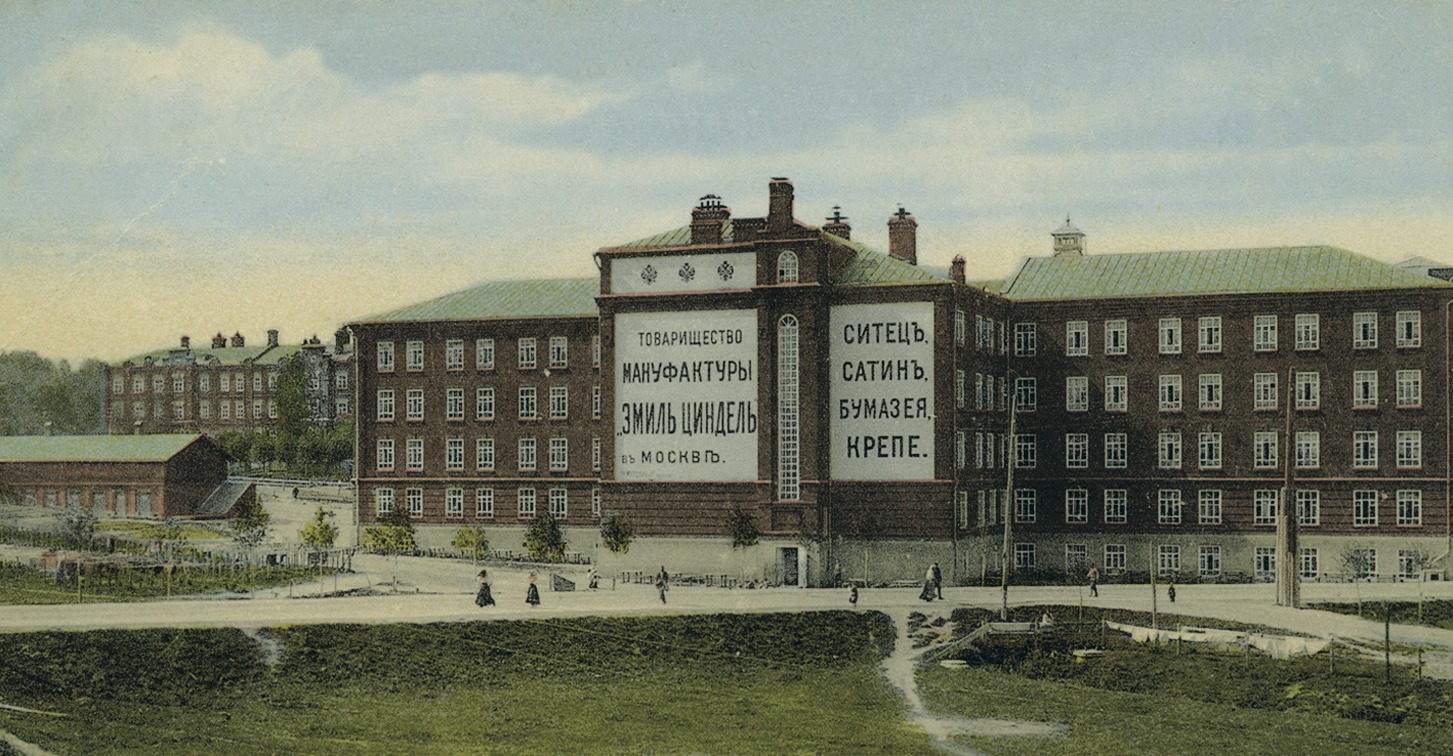

Село Фоминское (на левом берегу Нары) известно с кон. 16 в. (входило в Суходольский стан Боровского у., до кон. 18 в. принадлежало князьям Барятинским). Разорено в Смутное время, восстановлено только к нач. 18 в., крестьяне активно занимались промыслами (в т. ч. изготовлением предметов снаряжения экипажей, с.-х. инвентаря). Во время Отеч. войны 1812 в Фоминском в ночь с 9(21) на 10(22) окт. при отступлении из Москвы ночевал франц. имп. Наполеон I. В 1840 в дер. Малая Нара (известна с 17 в., до 1764 вотчина Саввино-Сторожевского мон.), расположенной на правом берегу Нары (напротив Фоминского), Д. П. Скуратов и Н. Д. Лукин основали бумагопрядильную фабрику, вскоре – ещё одну фабрику (совм. с кн. А. Г. Щербатовым и др.). В 1864 они куплены В. И. Якунчиковым (из рода Якунчиковых), с 1865 управлялись основанным им Т-вом Воскресенской мануфактуры, с 1907 мануфактура принадлежала Т-ву «Э. Циндель». В 1860–1980-х гг. одно из ведущих предприятий лёгкой пром-сти Моск. региона. В 1864 с. Фоминское и дер. Малая Нара объединены в с. Наро-Фоминское. Владелец предприятия В. И. Якунчиков во 2-й пол. 19 в. основал для приезжих рабочих посёлки Введеновка и Бутырки. В 1899 открыто движение по прошедшей через село Московско-Киево-Воронежской ж. д. 26.10(8.11).1917 установлена сов. власть. В 1918–23 центр Наро-Фоминского у. Московской губернии. С 1925 рабочий посёлок. С 1926 город Н.-Ф., в его состав вошли посёлки Введеновка и Бутырки и с. Мальково (известно с 17 в.). С 1929 районный центр Моск. обл. В Вел. Отеч. войну, 22.10.1941, юго-вост. и сев.-вост. окраины города захвачены герм. войсками, к 29 окт. противник оттеснён за р. Нара. 26.12.1941 освобождён частями Красной Армии в ходе контрнаступления под Москвой (см. в ст. Московская битва 1941–42). В 2009 Н.-Ф. присвоено поч. звание «Город воинской славы».

На высоком левом берегу Нары, на гор. площади, возвышается крестообразная в плане ц. Свт. Николая (1846–52; малые апсиды – 1904; верх восстановлен в 1973). Также сохранились: парк (ныне гор. сад) и конюшня (нач. 20 в.) быв. усадьбы Нара (создана в 1-й четв. 19 в.); ткацкий корпус фабрики (1890-е гг.). Часовня Св. Георгия Победоносца (2005, архитекторы А. А. Анисимов, Т. И. Ефимова), ц. Новомучеников и исповедников российских (2008). Филиалы вузов: Рос. гос. социального ун-та, Моск. финансово-юридич. академии, Моск. гос. индустриального ун-та, РГГУ. Историко-краеведч. музей (1973).

Геолого-технологич. научно-внедренческое предприятие ВИМС (ГЕОТЕХ-ВИМС, филиал Всерос. НИИ минерального сырья им. Н. М. Федоровского). Произ-во деталей авиац. двигателей, газотурбинных установок (машиностроит. завод), запчастей к турбинам газоперекачивающих агрегатов (завод «Турбодеталь»), изделий из пластмасс. Домостроит. комбинат. Мясокомбинат, молочный завод. Крупный складской комплекс «Наро-Фоминский хладокомбинат» (специализируется на хранении продовольств. товаров при низких температурах).

Близ Н.-Ф., в с. Каменское, сохранилась белокаменная бесстолпная ц. Свт. Николая – один из древнейших памятников раннемосковской архитектуры (Б. Л. Альтшуллером датирована последней третью 14 в.; С. В. Заграевским – 1309–12; церковь частично реставрирована Альтшуллером в 1958–61); в 2000-х гг. близ неё построен храм-звонница (обращение к псковским традициям) во имя сщмч. Евстафия Сокольского (служил в ц. Свт. Николая в 1896–1938, канонизирован в 2000). В дер. Могутово – ц. Прп. Сергия Радонежского в стиле нарышкинского барокко [1693; построена владельцем села боярином П. А. Лопухиным Меньшим (из рода Лопухиных)]; близ дер. Пожитково – Зосимова Троице-Одигитриевская пустынь (основана как женская община в 1826, с 1856 монастырь, закрыта в 1929, возобновлена как самостоят. монастырь в 2000; сохранились: трапезный корпус и дом архимандрита – 1840-е гг.; Троицкий собор, 1851–55; колокольня, 1854–57; рукодельный корпус, 1910, и др.).