ИГРУ́ШКА

-

Рубрика: Изобразительное искусство

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

ИГРУ́ШКА, предмет, использующийся гл. обр. в детских играх, предназначенный для забавы, обучения, эстетич. воспитания и развития детей. И. обладает обобщёнными типич. свойствами воспроизводимого объекта, обеспечивает имитацию соответствующих действий с ним; ей в большой мере присущи условность, лаконизм, порой и жизнеподобие. Значение И. как средства психич. развития тем больше, чем ребёнок младше. В любом возрасте детям нужны не только готовые И., но и материалы для создания игрушек-самоделок и инструменты для творчества.

Типология И. Принято различать И. народную (как обрядовую, так и собственно детскую), И.-самоделки, изготовляемые самими детьми, и промышленную. И. классифицируются также по функциям и сферам применения. И. для подвижных и спортивных игр представлены каталками, серсо, бильбоке, кольцебросами, воздушными змеями, самокатами и др. И. для сюжетно-ролевых игр и игр-забав составляют наиболее многочисл. группы: к 1-й группе относятся куклы, фигурки людей и животных, предметы для игр с ними (кукольная мебель, посуда); ко 2-й – «дергунчики», мячи на резинках, крутящиеся на турниках гимнасты, подпрыгивающие птички, лягушки, бодающиеся козлики и т. п. Широко известны нар. И.-забавы из дерева, папье-маше с хитроумными устройствами (клюющие птички, карусели, двигающиеся дерев. резные И. и т. п.); также наборы фокусов и И.-сюрпризы. Наряду с механическими в совр. И.-забавах применяются электротехнич. и электронные устройства. И. для дидактич. и познавательных игр сконструированы с учётом определённой обучающей программы, которая усваивается ребёнком в процессе игры. Некоторые И. разработаны на основе принципа самообучения (погремушки, пирамидки, вкладыши, матрёшки). К дидактич. И. относятся головоломки (напр., игрушки венг. инж. Э. Рубика), а также настольные и настольно-печатные игры с правилами. И. для строительно-конструкторских и технич. игр объединяют наборы строительных деталей, конструкторы, некоторые виды игровых орудий труда, игровые аудиовизуальные средства и технич. предметы для детского творчества с использованием механич., магнитных, электрич., электронных и др. устройств. Театральными И. принято называть куклы-персонажи, «би-ба-бо», марионетки; к ним принадлежат также наборы сюжетных фигурок для разыгрывания сценок по сказкам, басням; декорац. панно на определённые темы, театральные переносные сцены, теневые театры; магнитные, фланелевые и др. устройства; театральные костюмы и их элементы, парики и маски. К музыкальным относятся И., имитирующие по форме и звучанию муз. инструменты, – детские ксилофоны, металлофоны, цимбалы, органчики, гармошки, дудочки, барабаны, муз. шкатулки, игровые приборы для прослушивания муз. записей на карточках и кассетах с магнитной лентой и т. п. Празднично-карнавальные И. представлены атрибутами театрализованных детских и юношеских шествий, связанных с различными историческими датами, праздниками: маски, шлемы, прошивные парички, карнавальные костюмы, флажки, надувные шары, гирлянды, ёлочные украшения.

Исторический очерк. Первоначально многие И. совмещали собственно игровые и магически-ритуальные функции. Так, у сев.-амер. индейцев мяч, одна из древнейших И., был одновременно и священным предметом, олицетворявшим солнце, луну, звёзды. Древние магические представления отразились и в нар. отношении к кукле: она была связана с идеей жизни (так, у чукчей кукла выступала залогом продолжения рода), но также с культом умерших, выступая в качестве вместилища души. У мн. народов женщина, потерявшая ребёнка, изготавливала вместо него куклу и ухаживала за ней, как за живым ребёнком, веря, что помогает ему осваиваться в загробном мире. Боясь, что в куклу вселится злой дух, на ней не обозначали лица, оберегая этим ребёнка от злых сил. Обычай не расписывать лицо куклы долго сохранялся у мн. народов, был распространён в древнейшие времена и на Руси.

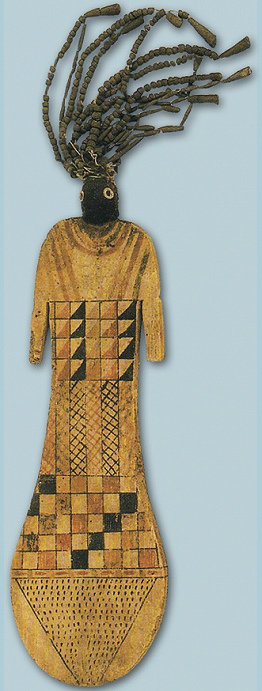

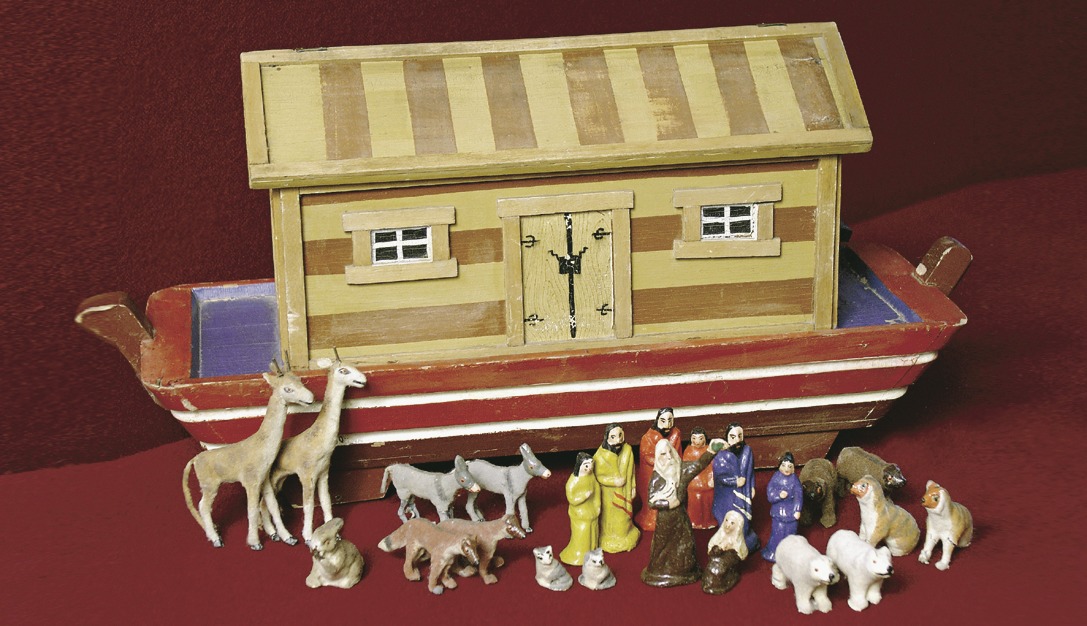

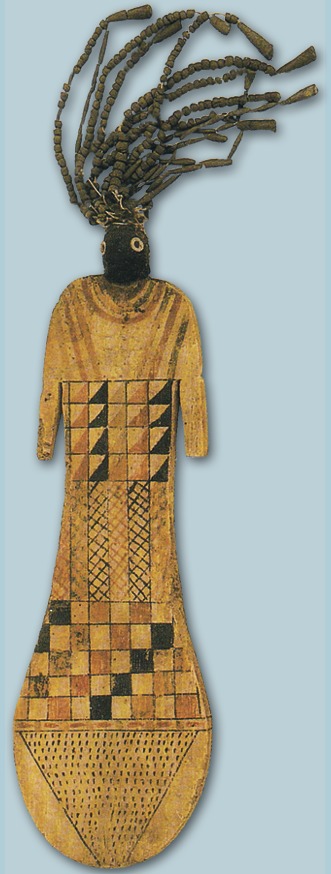

Наиболее ранние И. (3–2-е тыс. до н. э.) найдены в Египте (фигурки людей из глины, дерева и ткани, изображения животных, утварь, мячи из кожи). Одним из осн. типов егип. И. стали деревянные «веслообразные» куклы с париками из глиняных шариков. Материалы археологич. исследований и письм. источники дают представление о глиняных И. Древнего Китая 3 в. до н. э. (домик, ручная мельница, плита, посуда). В античности И. становится более разнообразной: появляются подвижные куклы из терракоты, кукольная посуда и мебель, погремушки, волчки, свистульки, фигурки из кости, олова, янтаря, дерева. В Древней Греции И. считали важным средством воспитания; здесь было широко развито её ремесленное производство. Большую популярность приобрёл игрушечный конь (без всадника и с всадником, запряжённый в тележку или в колесницу); широкое распространение получили мячи, волчки и серсо, способствовавшие физическому развитию, а также куклы-марионетки. На территории Вост. Европы первые И., найденные археологами, относятся к эпохе бронзы. Известны скифские И.: всадники и повозки из глины (2 в. до н. э.). На территории России и Украины древнейшие И. относятся ко 2-му тыс. до н. э. (фатьяновская культура). Погремушки и глиняные фигурки обнаружены при раскопках слав. городищ Ср. Приднепровья (6–8 вв. н. э.). Глиняные фигурки людей, коней, птиц, разнообразные свистульки найдены в Новгороде, Киеве, Твери, Москве, Рязани, Радонеже.

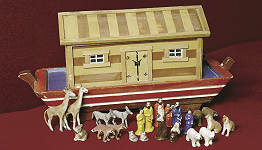

В ср.-век. Европе производством И. занимались столяры Лиможа (Франция), резчики по дереву в Рудных горах и ремесленники Нюрнберга (Германия). В воен. воспитании мальчиков использовалась рыцарская И. (кони в рост детей, рыцарское вооружение). Куклы постепенно приобретали всё более светский характер, их одежда начала отличаться роскошью. В 12–13 вв. появляются куклы, напоминающие современные. И. для детей знати делали мастера высокой квалификации из ценных пород дерева и др. дорогих материалов. И. для детей из низших слоёв общества практически не сохранялись; по всей вероятности, это были И.-самоделки. В эпоху Возрождения изготовлялись куклы-манекены, демонстрирующие новые направления в одежде и причёсках, настольные игры, театральные и спортивные И. В 17 в. во многих странах Зап. Европы (особенно в Голландии, Англии, Германии) изготовлялись кукольные дома с полной обстановкой; они выполнялись из драгоценных материалов (серебро, фарфор, слоновая кость) и служили для украшения интерьера.

В 18–19 вв. складываются центры игрушечного производства Германии (Зоннеберг, Нюрнберг, Зайффен, Берхтесгаден) и Франции (Лимож, Страсбург). Пром. произ-во И. началось в Германии в 19 в. В 1880 в Нюрнбepге впервые в изготовлении И. была применена штамповка, что дало возможность увеличить произ-во И. В кон. 19 – нач. 20 вв. был налажен выпуск технич. И. – моделей разл. транспортных средств. Широко применялись и строительные наборы, идея создания которых принадлежала нем. педагогу Ф. Фребелю. В 1901 в Великобритании появился первый металлич. конструктор. Среди оптич. И. был популярен т. н. волшебный фонарь. Совр. произ-во И. представляет собой развитую отрасль пром-сти. Значит. место здесь занимает технич. И., бо́льшая часть которой электрифицирована и компьютеризирована; в кон. 20 – нач. 21 вв. широкое развитие получили всевозможные электронные И. В последнее время большой популярностью пользуется и авторская уникальная кукла.

И. – неотъемлемая часть нар. искусства. В России существуют многочисл. нар. промыслы по изготовлению И.; наибольшей известностью пользуются богородская (Моск. обл.), семёновская, полх-майданская и городецкая (Нижегородская обл.) деревянная И.; дымковская (Кировская обл.), абашевская (Пензенская обл.), филимоновская (Тульская обл.), каргопольская (Архангельская обл.) глиняная И. К нар. И. примыкает И. самодеятельная, которая, однако, в отличие от народной, не обладает устойчивостью форм и образов, не ориентируется на традицию и не является произведением коллективного творчества.

Музей игрушки основан в 1918 в Москве Н. Д. Бартрамом (с 1931 – в Загорске, ныне Художественно-педагогич. музей игрушки РАО в Сергиевом Посаде).