БОЛГА́РЫ

-

Рубрика: Этнология

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

БОЛГА́РЫ (самоназвание – българи), слав. народ, осн. население Болгарии. Численность в Болгарии 6,7 млн. чел. (2001, перепись). Живут также в Сербии (Банат – 20,5 тыс. чел.; 2002, перепись), Румынии (6,7 тыс. чел.; 2002, перепись), Молдавии (бессарабские, или буджакские, Б. – 353 тыс. чел.; 2005, оценка), Украине (в осн. в Одессе, а также ольшанские Б. в Кировоградской обл. и закарпатские Б. – 205 тыс. чел.; 2001, перепись), Турции (в осн. помаки – 277 тыс. чел.; 2005, оценка), России (32 тыс. чел., в т. ч. в Москве – 2,4 тыс. чел., Краснодарском крае – 3,1 тыс. чел., Ростовской обл. – 1,1 тыс. чел., Тюменской обл. – 3,4 тыс. чел.; 2002, перепись), США (55 тыс. чел.; 2000, перепись). Говорят на болгарском языке. Верующие в осн. православные, есть мусульмане (помаки – в осн. в Родопах на юго-востоке Болгарии, в Греции и Турции), католики (в осн. в районе Пловдива и на ср. Дунае, а также в Македонии, Греции, Турции, ряде стран Зап. Европы и Америки) и протестанты (пятидесятники, адвентисты, баптисты, конгрегационалисты, методисты).

В этногенезе Б. участвовали фракийцы (фракийские черты проявляются в совр. культуре Б., особенно к югу от Балканского хребта), славяне, заселившие территорию Болгарии в 6–7 вв., и тюрки-булгары, завоевавшие Болгарию в 680-е гг. и впоследствии ассимилированные славянами. Культура Б., переживавшая расцвет в периоды Первого и Второго Болгарских царств, подверглась разрушению после Османского завоевания (кон. 14 в.). В 15 в. большинство населения болг. городов составляли турки и греки, значит. часть Б. (особенно в районе Родопских гор) была насильственно обращена в ислам (вследствие своей обособленности родопские помаки сохранили архаич. черты языка и культуры). С написанием в 1762 «Истории славяно-болгарской...» Паисием Хиландарским начинает развиваться Болг. возрождение. В 18–19 вв. как противодействие тюркизации происходит массовая эмиграция Б. в Банат, Румынию и на Украину, с кон. 19 в. – в др. страны Европы и в США. В СССР в 1920-е гг. были созданы болг. нац. районы и сельсоветы. В 1940-е гг. часть Б. СССР подверглась депортации в Сибирь.

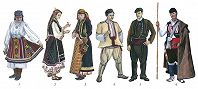

Традиц. культура типична для народов Юго-Вост. Европы. Сформировались этнографич. группы: шопы (на западе), полянцы (Дунайская равнина), добруджанцы (Добруджа), балканцы (Балканские горы). Из земледельч. культур основная – пшеница, с 17 в. распространилась кукуруза, под влиянием турок – табак, масличная роза. До кон. 19 в. важнейшей отраслью хозяйства было отгонное скотоводство. Было развито произ-во сукна (аба), безворсовых (выделяются центры: Чипровцы на северо-западе Болгарии – с чёрно-красным растительным узором, с 17 в.; Котел на востоке Балканского хребта – с геометрич. орнаментом, с 18 в.) и ворсовых (с 1893 – в Панагюриште) ковров, поливной керамики с рельефным декором (Троян, Трын и др.), медной посуды (Средна-Гора, Родопы), серебряных украшений. В средние века ремесленники объединялись в цехи (эснафы). Традиц. сёла – разбросанной (в предгорных и горных районах) и кучевой (на равнинах) планировки. Родств. семьи заселяли отд. часть поселения (махала). Осн. вид традиц. построек – каркасный. В Родопах до 20 в. сохранялись срубные дома, в Подунавье – землянки. Жилище на равнинах – одноэтажное, в горах – двух-трёхэтажное. Осн. помещения в доме – общая комната с камином (кышта), жилые комнаты (соба, стая) и крытая терраса; родопский дом имел гостевую комнату (кьошк). Хлебная печь распространилась в 19 в., до этого хлеб (пита) пекли в камине на сковороде или в золе. По праздникам готовят слоёный пирог с брынзой и овощами (баница, млин). Осн. молочная пища – брынза. Мясо жарят на вертеле, тушат, сушат и солят впрок (пастърма) и др. В пищу добавляют красный перец и пряные приправы. Традиц. женская одежда трёх типов: рубаха с треугольными поликами, поверх которой надевали престилку – два узорных фартука (на севере) или несшитую юбку (у мусульманок Зап. Родоп); туникообразная рубаха с сукманом – синим или чёрным шерстяным сарафаном (в Центр. Болгарии, в Родопах – с длинными рукавами); рубаха с саей – распашной курткой (в Юж. Болгарии). Головной убор – платок, шапочка на твёрдой основе в форме высокого цилиндра, усечённого конуса, одно-, двурогий и т. п. Мужская одежда – из белого сукна (белодрешковая): узкие или широкие до колен штаны и куртка. В 18–19 вв. на востоке и юге распространилась одежда из тёмного сукна (чернодрешковая), близкая к турецкой: штаны с широким шагом и узкими голенищами, прямая куртка до талии и жилет (елек); украшалась цветным шнуром-гайтаном, носилась с туникообразной вышитой рубахой и широким, обёрнутым в неск. раз, красным поясом. До 19 в. бытовали большие патриархальные семьи (задруга), родственные группы (род, фамилия), обычай увода (приставане) или умыкания (завличане) невесты, вера в женские божества (самовилы). Сохраняются обычай общинной взаимопомощи (тлака), девичьи посиделки (седянки), отмечают день святого – покровителя рода (светец), День урожая (Сбор), поминальные дни (задушницы). 1 марта дарят друг другу бантики из красных и белых ниток (мартеницы); на Святки (Коледа) и Масленицу (Сырнице) дома обходят ряженые мужчины (кукеры, сурваскары), за неделю до Пасхи – молодые женщины (лазарки); весенний выгон скота в день св. Георгия (24 апр.) сопровождается жертвоприношением барана (курбан); во время засухи летом водят девочку в роли бабочки (пеперуда). Из традиц. искусства развиты вышивка, резьба по дереву; в период Возрождения сформировались местные школы архитектурной резьбы – банская, дебрская, самоковская, тревневская.

Устное творчество. Своеобразие песен (гл. обр. одноголосные), танцев и инструментальной музыки Б. обусловлено слиянием разных этнич. элементов. Система традиц. жанров фольклора – общеславянского типа, ритмич. формулы земледельч. и свадебных песен сходны с вост.-славянскими; песни и танцы, связанные с культом воды (обряд заклинания дождя – пеперуда), огня («нестинарские пляски»), обрядовые танцы-пантомимы («кукерские игры») восходят, предположительно, к фракийскому субстрату. Ритмич. и ладовая системы, традиц. муз. инструментарий соединили черты славянских, тюркских (восходящие к протоболгарам, а также заимствованные у турок), греч. и др. соседних культур. Эпич. песни складывались с 14–15 вв. (тематика юнацких, гайдуцких песен связана с освободит. борьбой). Наиболее оригинальная черта нар. творчества Б. – ритмика быстрых хороводных песен-плясок (хоро), где разл. комбинации «коротких» (в муз. записи 216) и «длинных» (316) шагов создают структуры с полуторным соотношением ритмич. долей (т. н. неравнодольные такты): 516 (316+216 или 216+316); 716 (216+216+316; пляска «рученица»); 816 (316+216+316); 916 и др. Традиц. инструменты: духовые – продольные флейты кавал и дудук (со свистковым устройством), волынка гайда; струнные – щипковый тамбура (булгария, баглама; используется как сольный и аккомпанирующий; см. в ст. Танбур), смычковые гадулка (3-струнный; родственный инструмент – греч. лираки) и гусла (однострунный; есть у всех юж. славян, используется для сопровождения эпич. песен); барабан тупан, бубен дайре. В совр. ансамбли нар. музыки входят также кларнет, скрипка и др.