АНДАМА́НЦЫ

-

Рубрика: Этнология

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

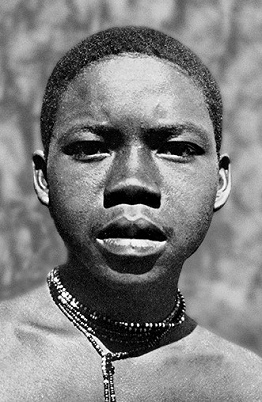

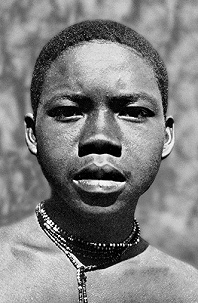

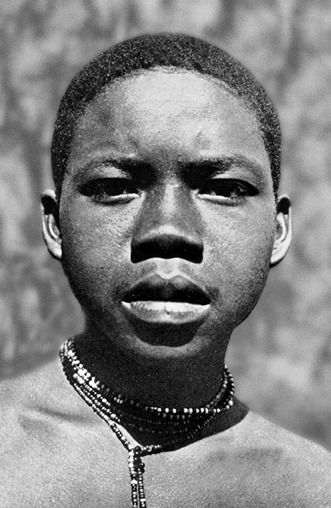

АНДАМА́НЦЫ, народ в Индии, коренное население Андаманских о-вов. Численность св. 600 чел. (2000, оценка). Говорят на андаманских языках. Относятся к негритосскому варианту меланезийской расы. В осн. придерживаются традиц. верований.

До колонизации коренное население т. н. Больших Андаман (большие А.) насчитывало св. 5 тыс. чел., делилось на 10 племён (ака-чари, ака-кора, ака-бо, ака-джеру, ака-беа, ака-кеде, ака-кол, а-пучиквар, акар-бале, око-джувоки), управляемых вождями. В кон. 18 в. Андаманские о-ва завоёваны англичанами, после Индийского народного восстания (1857) стали местом ссылки его участников. В процессе колонизации большие А. были оттеснены в джунгли и почти полностью истреблены, после завоевания Индией независимости (1947) оставшиеся выселены на о. Стрейт и полностью утратили традиц. культуру. Ныне насчитывают ок. 40 чел., метисированы. Др. группы А.: онге на о. Малый Андаман (св. 200 чел.), джарава на о. Юж. Андаман (св. 300 чел.), сентинел на о. Норт-Сентинел (ок. 100 чел.). Онге поддерживают тесные контакты с администрацией, имеют своего представителя в К-те по оказанию содействия местному населению. Джарава и сентинел настроены враждебно и сохраняют почти полную изоляцию.

По традиц. культуре делились на лесных (эримтага) и береговых (ариото) А. Осн. занятие у эримтага – охота (с луками, копьями, собаками), гл. обр. на диких свиней, и собирательство, у ариото – рыболовство, сбор моллюсков, ловля трепангов, охота на морских черепах (с использованием долблёных лодок, сетей, гарпунов). Предками А., видимо, оставлены «кухонные кучи» – древние скопления раковин и костей. Общины лесных А. занимали круглые в плане большие дома в виде конич. кровли из пальмовых листьев, опиравшейся на столбы и доходившей почти до земли; в центре дома горел общинный очаг. У береговых А. преобладали деревни, включавшие до 10 малых семей, живших в отд. хижинах, которые окружали площадку для ритуальных танцев; в деревне были также общинный очаг, дома для юношей и девушек. Традиц. одежда – пояс с пучками пандануса, украшения, известна раскраска тела, скарификация (наносилась во время мужских и женских инициаций). Традиц. верования – культы природных духов; гл. дух – Пулугу, или Билику (дух муссона), – считается творцом мира. Известны мифы о культурном герое Томо. Муз. традиции связаны с обрядами инициации, календарными и семейно-бытовыми. Характерно различие мужских и женских песен. Из муз. инструментов большую роль играют простейшие идиофоны (ударные и шумовые).