Нуклеиновые кислоты

Нуклеи́новые кисло́ты (полинуклеотиды), биополимеры, в структуре которых заложена способность к точной редупликации и образованию специфических комплексов с белками и друг с другом, что позволяет им выполнять функции хранения, передачи и реализации генетической информации. Открыты Ф. Мишером в 1868 г. в ядрах клеток гноя и спермы лосося (от лат. nucleus – ядро). Термин «нуклеиновые кислоты» введён в 1889 г. немецким учёным Р. Альтманом, который первым выделил их в чистом виде. В нуклеиновых кислотах кодирована информация о строении всех белков клетки или вируса и временно́й последовательности их синтеза при клеточном росте и дифференцировке или вирусной инфекции.

Структура нуклеиновых кислот

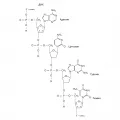

Макромолекулы нуклеиновых кислот построены из линейных полинуклеотидных цепей, мономерными составляющими которых являются остатки нуклеотидов – фосфорных эфиров нуклеозидов, в свою очередь, состоящих из остатка моносахарида – D-дезоксирибозы или D-рибозы и азотистого основания. Соответственно, в зависимости от природы углеводного остатка, различают дезоксирибонуклеиновые (ДНК) и рибонуклеиновые (РНК) кислоты. В ДНК азотистые основания представлены двумя пуриновыми основаниями – аденином (А) и гуанином (G) и двумя пиримидиновыми основаниями – тимином (Т) и цитозином (С). РНК вместо тимина содержит урацил (U). В полинуклеотидной цепи нуклеиновых кислот остатки нуклеотидов соединены фосфодиэфирными связями.

В клетке нуклеиновые кислоты взаимодействуют с белками, образуя либо долгоживущие структуры (например, нуклеоид у бактерий, хромосомы у эукариот и рибосомы у всех живых организмов), либо многочисленные функциональные комплексы, время жизни которых определяется выполняемой ими функцией. В вирусных частицах нуклеиновые кислоты также связаны с белками.

Важнейшая характеристика любой нуклеиновой кислоты – её нуклеотидная последовательность (называемая также первичной структурой ДНК или РНК), т. е. порядок чередования четырёх нуклеотидных остатков в полинуклеотидной цепи. Определение первичной структуры нуклеиновых кислот осуществляется с помощью автоматических секвенаторов (от англ. sequence – последовательность), которые работают в сочетании с суперкомпьютерами и способны за сутки расшифровывать последовательности ДНК длиной в десятки и сотни миллионов нуклеотидных остатков. Благодаря этому современные базы данных содержат гигантский объём информации о первичной структуре ДНК и РНК, в том числе о полной структуре геномов множества вирусов и организмов, включая человека. Эта информация представляет большой интерес для биологии, медицины и биотехнологии. Она анализируется с помощью методов биоинформатики.

История исследования нуклеиновых кислот

В 1953 г. Дж. Уотсон и Ф. Крик установили, что в основе пространственной организации макромолекулы ДНК лежит принцип комплементарности нуклеиновых оснований. Они показали, что макромолекула ДНК представляет собой спираль, в которой 2 полинуклеотидные цепи закручены вокруг общей оси и удерживаются одна возле другой за счёт того, что аденин одной цепи спарен всегда только с тимином, находящимся напротив него в другой цепи, и гуанин, аналогичным образом, спарен только с цитозином.

Работе Уотсона и Крика предшествовали открытие в 1944 г. О. Эйвери с сотрудниками (США) того факта, что с помощью ДНК генетические признаки могут быть перенесены из одной клетки в другую, а также фундаментальное исследование в конце 1940-х гг. Э. Чаргаффом с сотрудниками количественного нуклеотидного состава ДНК из многих организмов. Научная группа Чаргаффа показала, что для этих молекул строго соблюдается правило равенства содержания остатков: А=Т и G=С.

Основываясь на известной структуре ДНК и принципе комплементарности нуклеиновых оснований, Уотсон и Крик предложили механизм редупликации ДНК и тем самым описали явление наследственности на молекулярном уровне. Публикация их работы положила начало молекулярной биологии, главным объектом которой были и остаются нуклеиновые кислоты.

Принципы организации макромолекулярной структуры РНК установлены на рубеже 1950–1960-х гг. работами лабораторий П. Доти (США), А. С. Спирина (СССР). Макромолекулы РНК, за редким исключением, построены из одной полинуклеотидной цепи. Характерные элементы вторичной структуры РНК – короткие двуспиральные «шпильки», перемежающиеся однотяжевыми участками. Вся молекула РНК укладывается в компактную третичную структуру, стабилизированную взаимодействиями между достаточно удалёнными друг от друга во вторичной структуре нуклеотидными остатками. При взаимодействии с белками происходит стабилизация макромолекул РНК.

Биологическая роль нуклеиновых кислот

В основе биосинтеза нуклеиновых кислот лежат матричный принцип и принцип комплементарности нуклеиновых оснований. Синтез ДНК (репликация) и РНК (транскрипция) осуществляется ферментами ДНК- и РНК-полимеразами соответственно, которые производят комплементарное копирование ДНК-матриц. Матрицей для синтеза ДНК может служить также однотяжевая РНК (например, РНК ретровирусов или РНК-компонент теломеразы), комплементарное копирование которой осуществляет фермент обратная транскриптаза. В случае многих РНК-содержащих вирусов матрицей для синтеза РНК служит вирусная РНК.

В процессе или после завершения синтеза ДНК её гетероциклические основания (главным образом аденин и цитозин) могут подвергаться специфическому метилированию, в результате которого изменяется активность определённых генов. Такая модификация ДНК лежит в основе одного из главных эпигенетических механизмов клетки. Азотистые основания вновь образованных РНК (в особенности транспортных и рибосомных РНК) также специфически модифицируются, что необходимо для их правильного функционирования. Важной модификацией, которой подвергаются все известные типы клеточных РНК, называемой редактированием РНК, является дезаминирование определённых остатков аденина и превращение их в инозин.

Если фундаментальная биологическая роль ДНК состоит в хранении заключённой в ней генетической информации, то функции РНК более разнообразны. Они играют ключевую роль на всех этапах биосинтеза белка и прямо участвуют в регуляции активности генов (в том числе посредством РНК-интерференции). У ряда РНК, называемых рибозимами, открыта способность катализировать разнообразные биохимические реакции.

Нуклеиновые кислоты – основной объект современной биотехнологии, что обусловлено возможностью создавать искусственные ДНК и РНК с заданными свойствами методами генетической инженерии.

Современные аспекты применения нуклеиновых кислот

Нуклеиновые кислоты являются многообещающими терапевтическими агентами, способными изменять генетические программы, ответственные за возникновение патологий, модулируя экспрессию специфичных генов. Терапевтические нуклеиновые кислоты могут затрагивать любой уровень реализации генетической информации в клетке. Гидовые РНК, относящиеся к системе CRISPR/Cas, и нуклеиновые кислоты, склонные к формированию триплексов, используются для редактирования генома. На уровне транскрипции антисмысловые олигонуклеотиды, малые интерферирующие РНК, малые некодирующие РНК (микроРНК), дезоксирибозимы (ДНКазимы), олигонуклеотиды, переключающие сплайсинг, регулируют стабильность, количество или сплайс-форму транскриптов. На уровне белка аптамеры, ДНК-ловушки и иммуностимулирующие олигонуклеотиды модулируют активность белков.

Нуклеиновые кислоты используются как удобные строительные блоки в нанобиотехнологии. Предсказуемость спаривания оснований, возможность его программирования, а также наличие удобных способов получения высокоочищенных олигонуклеотидов различной длины, в сочетании с вычислительными инструментами для проектирования, позволяют создавать разнообразные наноустройства на основе нуклеиновых кислот. Использование конъюгатов нуклеиновых кислот с неорганическими или органическими объектами существенно расширяет как возможности синтеза, так и сферы применения полученных наноматериалов. Наноструктуры на основе нуклеиновых кислот применяются в биологии, медицине, наноэлектронике, химии и др.