КАРТО́ФЕЛЬ

-

Рубрика: Сельское хозяйство

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

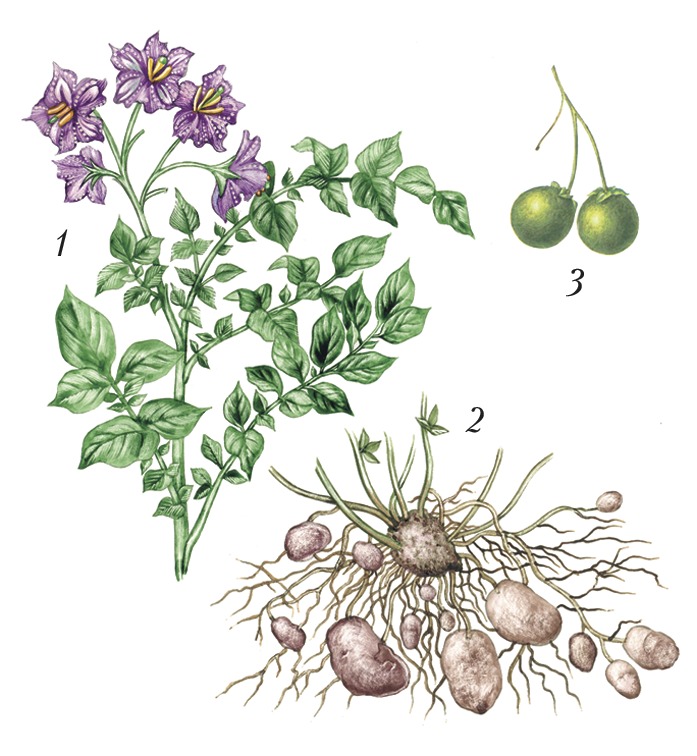

КАРТО́ФЕЛЬ, клубненосные виды рода Solanum сем. паслёновых; пищевая, кормовая и технич. культура. Ок. 200 (по др. данным, ок. 150) видов, произрастающих гл. обр. в Юж. и Центр. Америке. Многолетние травянистые кустовые растения с прямостоячими ветвящимися стеблями (в осн. трёхгранными) и мочковатыми корнями. Листья непарноперисторассечённые, гладкие или морщинистые; цветки мелкие. Соцветие состоит из 2–3 (реже 4) вилкообразно расходящихся завитков. Цветки разл. окраски (белые, бледно-фиолетовые и др.) с 5 неполносросшимися лепестками. Плод – двухгнёздная многосемянная ягода с мелкими семенами разл. формы. Корневая система радиусом до 60 см, проникает на глубину до 1,5 м и более. Из пазух зачаточных листьев в подземной части стебля отрастают подземные побеги – столоны (длина от 15–20 до 40–50 см), которые, утолщаясь на вершинах, дают начало клубням. Клубни К. имеют разл. форму (округлую, удлинённую, овальную и др.), окраску кожуры (белую, жёлтую, розовую, красную, синюю и др.) и цвет мякоти (белый, жёлтый или красно-фиолетовый); на поверхности клубня расположены глазки́ с 3–4 спящими почками; прорастает обычно средняя, остальные трогаются в рост при её повреждении. К. – светолюбивое, достаточно холодостойкое растение (всходы и молодые растения повреждаются при заморозках –2 °C).

В культуру К. введён в 5–4-м тыс. до н. э. в Центр. Андах индейцами Юж. Америки. В Европу завезён ок. 1565 (в Испанию), в Россию попал во 2-й пол. 17 в. из Нидерландов. Распространению К. способствовали спец. указы имп. Екатерины II (1765) и имп. Николая I (1840 и 1842), предписывавшие заводить «общественные посевы К. для снабжения семенами крестьян». В культуре распространены в осн. 2 вида: К. андийский (S. andigenum), выращиваемый в Колумбии, Эквадоре, Перу, Боливии, на северо-западе Аргентины, и К. чилийский (S. tuberosum), культивируемый гл. обр. в странах с умеренным климатом как однолетнее растение. В горных районах Юж. Америки выращивают также К. жёлтый, или угловато-чашегранный (S. goniocalyx), К. ахануири (S. ajanhuiri), К. Рыбина (S. rybinii) и др. Клубни К. содержат по массе до 30% крахмала, до 4,6% белка, а также сахарá, витамины (С, PP, K, группы B) и др. На свету под кожурой клубней накапливаются токсич. вещества – гликоалкалоиды соланин и чаконин, которые могут вызывать отравление человека и животных. Клубни К. варят, жарят, перерабатывают в полуфабрикаты и картофелепродукты (чипсы, картофельная мука и др.); используют как сырьё для крахмало-паточной и спиртовой отраслей пром-сти. На корм скоту используют побочные продукты этих отраслей (барду, мезгу и др.), а также клубни К. и ботву. По данным ФАО (2006), в мире под К. занято более 19 млн. га (из них 7,3 млн. га в странах Европы, 9 млн. га в Азии, 0,6 и 0,9 млн. га в Сев. и Юж. Америке соответственно). Валовой сбор клубней составил ок. 314 млн. т при ср. урожайности более 160 ц/га. Осн. производители: Китай – 70,3 млн. т; РФ – 38,5 млн. т; Индия – ок. 24 млн. т; США – 19,7 млн. т; Украина – 19,5 млн. т. По данным Росстата (2006), ср. урожайность К. в РФ 130 ц/га, под К. занято 3,0 млн. га; осн. посевы сосредоточены в центральных и центральночернозёмных областях, выращивают К. также в сев. районах (Кольский п-ов, Магаданская обл. и др.). К нач. 21 в. в мире существует более 2500 сортов К. По скороспелости их подразделяют на ранние, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и поздние; по назначению – на столовые, технические, кормовые и универсальные. В Госреестре РФ (2006) 212 сортов (Невский, Удача, Жуковский ранний, Луговской и др.).

К. выращивают в полевых, кормовых и овощных севооборотах. Предпочтительны рыхлые, глубоко обработанные чернозёмные, дерново-подзолистые, серые лесные почвы и осушенные торфяники. К. требователен к режиму полива, отзывчив на внесение удобрений. При высоком уровне агротехники К. даёт большие урожаи даже при длительном выращивании на одном месте. В юж. районах (в РФ в Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане) при использовании спец. технологии за сезон получают 2 урожая. Осенью почву под К. пашут, вносят навоз и компосты. Весной поля перепахивают, боронуют (в нечернозёмной зоне) или рыхлят культиваторами (в лесостепной и степной зонах). Для ранней посадки иногда производят предварит. нарезку гребней культиваторами-окучниками. Заранее проращённые целые или разрезанные клубни высаживают в почву, прогревшуюся до 6–8 °C. Для механизир. поштучной посадки и заделки в почву клубней с одновременным внесением минер. удобрений применяют картофелесажалки (прицепные, полуприцепные, полунавесные, навесные). Картофелесажалка высаживает клубни рядовым способом (образуя от 1 до 4 рядов) с формированием гребней (гребневая посадка) или без них (гладкая посадка), в зависимости от конструкции. При работе картофелесажалки клубни из бункера поступают в питательный ковш, захватываются ложечками высаживающего аппарата и сбрасываются ими в полость сошника, одновременно туда из туковысевающего аппарата поступают удобрения. Для обеззараживания клубней в состав картофелесажалки иногда включают агрегат, образующий в полости сошника зону распылённого протравителя. Из полости сошника клубни и удобрения попадают в сформированную сошником борозду, которую засыпают почвой заделывающие органы (при гребневой посадке – парные диски, при гладкой – боронки). Используют также картофелесажалки с ручной закладкой клубней в ячейки высаживающего аппарата. Производительность картофелесажалок 1,1–1,7 га/ч. До появления всходов посевы дважды боронуют, после появления неск. раз рыхлят, в нечернозёмной зоне и на севере чернозёмной зоны окучивают. Оптимальная темп-ра для прорастания клубней 15–20 °C, для роста побегов и цветения 16–22 °C. За 7–10 дней до уборки ботву скашивают. Ранний К. убирают по достижении хозяйств. годности, для хранения – после огрубения кожицы (на юге – при отмирании ботвы). Уборку К. проводят картофелеуборочным комбайном (см. в ст. Комбайн сельскохозяйственный) либо картофелекопателем. Существуют навесные и прицепные картофелекопатели, они оснащены лемехами для подкапывания рядков. Различают картофелекопатели элеваторного типа (оборудованы элеваторами, на которых перед укладкой на поверхность поля клубни отделяются от почвы) и швыряльного типа (имеют ротор, который подхватывает подкопанный рядок и разбрасывает массу по поверхности поля). Уборку выкопанных картофелекопателем клубней производят вручную. Производительность картофелекопателей ок. 0,3–0,4 га/ч. После просушки и сортировки клубни закладывают в картофелехранилище. К. размножают клубнями или их частями, для целей селекции – семенами. Болезни: фитофтороз, кольцевая гниль, мозаики и др. Вредители: колорадский жук, медведка, проволочники, картофельные нематоды и др.