Автономные округа

Агинский Бурятский автономный округ

Агинский Бурятский автономный округ, субъект РФ, в составе Читинской обл. Расположен в юго-вост. части Забайкалья. Площадь 19 тыс. км2. Население 79,9 тыс. чел.; ср. плотность населения 4,2 чел./км2 (2003). Центр – пос. гор. типа Агинское (9,6 тыс. чел.). Городское население 34,7%. Включает 3 адм. района, 4 пос. гор. типа. Преобладают (%) буряты 54,9, русские 40,8. Большинство верующих – буддисты (19 религ. организаций), есть протестанты (7), православные (3) (2002).

Входит в Сибирский федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Уставом Агинского Бурятского автономного округа 1994. Гос. власть осуществляют Агинская Бурятская окружная дума, глава администрации, избираемый на 5 лет, окружная администрация, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом автономного округа.

Природные условия для жизни населения малоблагоприятные. Экологическая ситуация осложнена в районах развития горно-добывающей промышленности и пастбищно-отгонного животноводства. Отмечается эрозия почв и деградация естественных кормовых угодий.

Запасы цветных и благородных металлов (вольфрамовые руды, золото, серебро, тантал, сурьма, висмут, медь и др.). Нерудные полезные ископаемые представлены углем, флюоритами, разнообразными строительными материалами. Св. 30% территории покрыто лесами (осн. породы – даурская лиственница, сосна, берёза). Более 40 минеральных источников.

Валовой региональный продукт составляет 1278,7 млн.руб. Агинский Бурятский автономный окр. – с.-х. регион РФ (доля сельского хозяйства в ВРП 28,6%, 2001). Ведущая отрасль – животноводство (даёт 80% объёма с.-х. продукции); наиболее развиты тонкорунное овцеводство, мясное и молочное скотоводство и табунное коневодство. В небольших количествах выращивают яровую пшеницу, овёс и ячмень. Площадь с.-х. угодий – 986,7 тыс. га, в т. ч. пашня ок. 10,0%. Посевные площади составляют 30,0 тыс. га, из них зерновыми занято 86,6%, кормовыми – 7%, картофелем и овощебахчевыми культурами – 6,1%.

Доля промышленности в ВРП 3,9%. Ведущие отрасли: цветная металлургия (39,3% в структуре промышленного производства, 2001; крупнейшее предприятие – ЗАО «Новоорловский горно-обогатительный комбинат» – добыча вольфрамовых руд, производство вольфрамового и танталового концентрата), промышленность строительных материалов (26,7%; СП «Кирпичный завод»), топливная (10,7%; добыча каменного угля; ООО «Агинский уголь»), пищевая (8,8%; Агинский и Моготуйский мясокомбинаты, Моготуйский пищекомбинат). Предприятия лесоперерабатывающей (Дульдургинский леспромхоз) и полиграфической (ГУП Издательский дом «Агын-Унэн») промышленности.

Длина (2002, км) железных дорог 74, автодорог общего пользования 918,2 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 298,1). На юго-западе округа проходит Транссибирская ж.-д. магистраль. Транспортная сеть – составная часть транспортной инфраструктуры Читинской области.

Образование: 50 общеобразовательных учебных заведений, 1 среднее специальное учебное заведение, 5 вузов (включая филиалы), в т. ч. 3 государственных (2003).

Здравоохранение: 11 больниц, 16 сельских врачебных амбулаторий, 18 фельдшерско-акушерских пунктов (2002).

Культура: ансамбль песни и танца «Амар Сайн», фольклорный ансамбль «Тумэн жаргалан»; Окружной историко-краеведческий музей в п. Агинское (2003).

Коми-Пермяцкий автономный округ

Коми-Пермяцкий автономный округ, субъект РФ в составе Пермской обл. Расположен в Предуралье, в верхнем течении р. Кама. Площадь 32,9 тыс. км2. Население 146,5 тыс. чел.; ср. плотность населения 4,4 чел./км2 (2003). Центр – Кудымкар (34,2 тыс. чел.). Городское население 26,5%. Включает 6 адм. районов, 1 город. Преобладают (%) коми-пермяки 60,2, русские 36,1. Большинство верующих – православные (12 религ. организаций), есть старообрядцы (1) и протестанты (1) (2002).

Входит в Приволжский федеральный округ. Избиратели автономного округа имеют право участвовать в выборах органов гос. власти Пермской обл. Система органов гос. власти определяется Уставом (Основным законом) Коми-Пермяцкого автономного округа 1994. Гос. власть осуществляют Законодательное собрание Коми-Пермяцкого автономного округа, глава администрации, избираемый на 5 лет, окружная администрация, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом автономного округа. С 1.12.2005 войдёт в состав нового субъекта РФ – Пермского края.

Природные условия для жизни населения среднеблагоприятные. Экологическая ситуация относительно удовлетворительная.

Значительные лесные ресурсы (св. 80% территории покрыто еловыми и елово-пихтовыми лесами).

Валовой региональный продукт составляет 2443,3 млн.руб. Наиболее развиты лесная и деревообрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. Доля промышленности в ВРП 19% (2001). Ведущими являются лесопромышленный комплекс (51,4% в структуре промышленного производства, 2002; вывозка древесины, производство деловой древесины и пиломатериалов; крупные предприятия – ОАО: «Гайнылес», «Верхнекамский ЛПХ», «Пятигорылес», «Кочеволес», «Иньвенский рейд», «Мебельная фабрика»; ООО: «Велвалес», «Самковолес»; ЗАО «Верхнекамская сплавконтора»), пищевая промышленность (30,3%; ОАО: «Молоко», «Мясокомбинат»), электроэнергетика (5,8%).

Доля сельского хозяйства в ВРП 39,4%. Площадь с.-х. угодий 132 тыс. га, в т. ч. пашня 115 тыс. га. Преобладает мясомолочное животноводство. Выращивают зерновые культуры. В сев. районах развит пушной промысел.

Железных дорог нет, длина автодорог общего пользования 1690 км (в т. ч. федерального значения 46 км, с усовершенствованным покрытием 335 км, 2002). Судоходство по Каме. Речные порты в пос. Пожва и Майкор. Аэропорт в Кудымкаре.

Образование: 154 общеобразовательных учебных заведения, 9 учреждений начального и среднего проф. образования, 2 вуза, в т. ч. филиал Удмуртского гос. ун-та (2003).

Здравоохранение: 219 мед. учреждений, в т. ч. 27 больниц, 3 поликлиники, 183 фельдшерско-акушерских пункта (2003).

Культура: драматический театр; ансамбль песни; центр национальной культуры; 3 музея (в т. ч. Окружной краеведческий музей в Кудымкаре) (2003).

Корякский автономный округ

Корякский автономный округ, субъект РФ, в составе Камчатской области. Расположен на севере п-ова Камчатка, прилегающей части материка и на о. Карагинский. Омывается на западе водами Охотского, на востоке Берингова морей. Площадь 301,5 тыс. км2. Население 27,9 тыс. чел.; ср. плотность населения 0,09 чел./км2 (2003). Центр – пос. гор. типа Палана (4,1 тыс. чел.). Городское население 28%. Включает 4 района, 2 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 62, коряки 16,4, украинцы 7,2, чукчи 3,6, ительмены 3. Большинство русских – православные (9 религ. организаций), есть протестанты (1); коряки сохраняют свои традиционные верования (2002).

Входит в Дальневосточный федеральный округ. Избиратели автономного округа могут участвовать в выборах органов гос. власти и в референдуме Камчатской обл. Система органов гос. власти определяется Уставом (Основным законом) Корякского автономного округа 1997. Гос. власть осуществляют Дума Корякского автономного округа, губернатор, избираемый на 4 года, окружная администрация, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом автономного округа.

Природные условия для жизни населения на б. ч. территории малоблагоприятные. Экологическая ситуация преимущественно удовлетворительная.

Прибрежные воды богаты рыбой (кета, горбуша, сельдь, навага и др.) и морским зверем. Уникальное промысловое значение имеют запасы камчатского краба. Разрабатываются 2 месторождения каменного угля (в Олюторском и Пенжинском районах) и угольный карьер (в Тигильском р-не, с 2003). Ведётся также добыча платины, золота и серебра.

Валовой региональный продукт составляет 3364,8 млн.руб. Доля промышленности в ВРП 72% (2001). Ведущие отрасли – пищевая (47,9% в структуре промышленного производства, 2002; лов и переработка морской рыбы; крупнейшие предприятия – ЗАО «Корякрыба», Усть-Хайрюзовский рыбоконсервный завод), цветная металлургия (42,4%, «Корякгеолдобыча»).

Доля сельского хозяйства в ВРП 1,1% (2001). Площадь с.-х. угодий 26,6 тыс. га (менее 1% земельного фонда), в т. ч. пашня ок. 8%. Развито тепличное овощеводство. Оленеводство, охотничий промысел.

Длина автодорог общего пользования 68 км (2002). Судоходство по р. Пенжина.

Образование: 29 общеобразовательных учебных заведений, 2 учреждения начального и среднего проф. образования (2003).

Здравоохранение: 25 больниц, 29 поликлиник (2001).

Культура: ансамбль танца, фольклорный ансамбль; 5 музеев (в т. ч. Окружной краеведческий музей в Палане) (2003).

Ненецкий автономный округ

Ненецкий автономный округ, субъект РФ, в составе Архангельской обл. Расположен на крайнем северо-западе Европейской части России. Омывается водами Белого, Баренцева и Карского морей. Включает острова Колгуев и Вайгач. Площадь 176,7 тыс.км2. Население 45,5 тыс.чел.; ср. плотность населения 0,26 чел./км2 (2003). Столица – Нарьян-Мар (25,5 тыс.чел.). Городское население 63,4%. Включает 1 город, 2 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 65,8, ненцы 11,9, коми 9,5. Большинство верующих – православные (1 религ. организация), есть старообрядцы (1) и протестанты (1) (2002). Ненцы сочетают православие со своими традиционными верованиями.

Входит в Северо-Западный федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Уставом Ненецкого автономного округа 1995. Гос. власть осуществляют Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, глава администрации, избираемый на 4 года, окружная администрация, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом автономного округа.

Большая часть территории расположена за Северным полярным кругом. Природные условия для жизни населения гл. обр. малоблагоприятные, на Югорском п-ове – неблагоприятные. Экологическая ситуация в осн. удовлетворительная.

Значительные запасы углеводородного сырья (нефть, газ и газовый конденсат).

Валовой региональный продукт составляет 12605,9 млн.руб. Доля промышленности в ВРП 65,8% (2001). Ведущие отрасли: топливная (96,8% в структуре промышленного производства, 2002; добыча нефти 5,1 млн.т, природного газа 436 млн.м3; крупнейшие предприятия – ООО: «Компания "Полярное Сияние"», «Нарьян-Марнефтегаз»; ОАО «Тоталь Разведка Разработка Россия»), пищевая (1,4%; в осн. рыбоперерабатывающая, мясомолочная; ОАО: «Печорский рыбокомбинат», «Мясопродукты»).

Доля сельского хозяйства в ВРП 1,2%. Площадь с.-х. угодий 25,9 тыс.га (менее 1% земельного фонда), в т. ч. оленьи пастбища и охотничьи угодья 5%, пашня менее 1%. Традиционно развиты оленеводство (в округе 19 оленеводческих хозяйств) и морской рыболовный промысел. Осн. продукция агропромышленного комплекса – производство и переработка мяса оленины и крупного рогатого скота, производство молочной продукции. Выращивают картофель, турнепс; в тепличных хозяйствах – овощи.

Длина (2002, км) автодорог общего пользования 214,2 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 58,6), судоходных речных путей св. 240. Наиболее развиты морской, речной и воздушный транспорт. Главные морские порты – Нарьян-Мар, Амдерма. Судоходство по р. Печора. Речной порт – Нарьян-Мар. Аэропорты в Нарьян-Маре, пос. Амдерма.

Образование: 40 общеобразовательных учебных заведений, 3 учреждения начального и среднего проф. образования (2003).

Здравоохранение: 9 больниц, 16 поликлиник (2003).

Культура: 3 музея (в т. ч. Пустозерский комплексный историко-природный музей) (2003).

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, субъект РФ, в составе Красноярского края. Расположен на Крайнем Севере Восточной Сибири. Включает архипелаги Северная Земля и Норденшельда, острова Сибирякова, Арктического Института, Известий ЦИК, Сергея Кирова и др. Омывается водами морей Карского и Лаптевых. Площадь 862,1 тыс.км2. Население 44,5 тыс. чел.; ср. плотность населения 0,05 чел./км2 (2003; население в осн. локализовано в редких небольших очагах хозяйственной деятельности вдоль рек Енисей, Хатанга и Пясина). Центр – Дудинка (25,4 тыс.чел.). Городское население 67,5%. Включает 3 адм. района, 1 город, 1 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 67,1, долганы 8,8, украинцы 8,6, ненцы 4,4, нганасаны 1,5. Большинство верующих – православные (5 религ. организаций) и протестанты (9, малочисленны) (2002). Долганы в осн. придерживаются местных традиционных верований, ненцы сочетают православие с традиционными верованиями.

Входит в Сибирский федеральный округ. Избиратели округа имеют право участвовать в выборах органов гос. власти Красноярского края. Система органов гос. власти определяется Уставом (Основным законом) Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа 1998. Гос. власть осуществляют Дума Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, губернатор, избираемый на 5 лет, окружная администрация, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом автономного округа.

Природные условия для жизни населения неблагоприятные и малоблагоприятные. Вследствие низкой хозяйственной освоенности экологическая обстановка в целом относительно благополучная; острая и очень острая экологическая ситуация, связанная с химическим загрязнением атмосферы, вод и почв, отмечена в промышленной зоне г. Норильск.

Запасы угля, золота, алмазов, руд никеля, меди, платиноидов. Разведаны нефтяные, газовые и газоконденсатные месторождения (округ – единственный газодобывающий регион на севере Восточной Сибири). Выявлены провинции, перспективные на молибден, титан, полиметаллы, сурьму, ртуть, флюорит, танталониобаты, фосфориты, железо, сланцы, соли.

На территории округа расположена одна из крупнейших в мире компаний-производителей цветных и драгоценных металлов – ГМК «Норильский никель» (б. ч. налогов от её деятельности направляется в бюджет Красноярского края). Промышленность развита слабо, агропромышленный комплекс убыточен.

Валовой региональный продукт составляет 2675,0 млн. руб. Доля промышленности в ВРП 4,3% (2001; без учёта предприятий, расположенных на территории муниципального образования г. Норильск, административно подчинённой Красноярскому краю). Ведущие отрасли: пищевая (31,5% в структуре промышленного производства, 2002; гл. обр. рыбная и хлебопекарная), топливная (23,6%; крупнейшие предприятия – ОАО: «Норильскгазпром», «Шахта "Котуй"»), электроэнергетика (29,4%; Усть-Хантайская ГЭС).

Доля сельского хозяйства в ВРП 0,6%. Большая часть с.-х. продукции производится в общественном секторе. Площадь с.-х. угодий 13,7 тыс. га. Традиционные для народов Севера домашнее оленеводство, охотничий и рыболовный промыслы. Незначительно развито мясомолочное скотоводство и птицеводство.

Округ не связан автомобильными и железными дорогами с остальной территорией РФ; внешние пассажирские перевозки осуществляются речным (летом по р. Енисей) и воздушным транспортом. Железная дорога Дудинка– Алыкель–Норильск не имеет выхода на общую сеть МПС. Длина (2002, км) автодорог общего пользования 263,4 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 53,4), временных автозимников (в т. ч. ведомственных) ок. 5 тыс., судоходных речных путей ок. 4 тыс. Автотранспорт локализован преимущественно в Дудинке, Хатанге и Диксоне. Вблизи сев. границы округа проходит трасса Северного морского пути. Судоходство по рекам Енисей и Хатанга, а также по Северному морскому пути. Основные порты: речные – Дудинка, Хатанга, морской – Диксон. Крупнейший авиаузел федерального значения – Норильск. Газопровод Мессояха – Норильск.

Образование: 30 общеобразовательных учебных заведений, 1 среднее специальное училище, 4 гос. вуза (включая филиалы) (2003).

Здравоохранение: 19 лечебно-профилактических учреждений (2003).

Культура: Краеведческий музей в Дудинке; Музей мамонта в Хатанге (2003).

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, субъект РФ, в составе Иркутской обл. Расположен на юге Восточной Сибири, в Предбайкалье, занимает юж. часть Лено-Ангарского плато. Площадь 22,4 тыс. км2. Население 141,9 тыс. чел.; ср. плотность населения 6,3 чел./км2 (2003). Центр – пос. Усть-Ордынский (13,0 тыс. чел.). Включает 6 адм. районов. Преобладают (%) русские 56,5, буряты 36,3, татары 3,2, украинцы 1,7. Большинство верующих – православные (5 религ. организаций) и буддисты (2), есть протестанты (2); среди бурят распространены шаманизм, православие и буддизм (2002).

Входит в Сибирский федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Уставом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 1995. Гос. власть осуществляют Законодательное собрание, глава администрации, избираемый на 4 года, окружная администрация, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом автономного округа.

Природные условия для жизни населения благоприятные. Экологическая ситуация умеренно острая. Негативное влияние оказывают близость крупных промышленных центров (особенно промышленная зона Иркутск – Ангарск – Усолье-Сибирское), интенсивное с.-х. освоение территории с вырубкой лесов и неумеренной распашкой земель, а также ядерный взрыв, произведённый в 1982 в Осинском р-не, в 50 км к северу от пос. Оса.

Промышленное значение имеют запасы угля, каменной соли, гипса, огнеупорных глин. Особое значение среди нерудных полезных ископаемых имеет гипс Заларинского месторождения в Нукутском р-не (важная сырьевая база производства вяжущих материалов и цемента в Сибири и на Дальнем Востоке). Выявлены месторождения нефти и газа. Сульфидные минеральные воды, значительные лесные ресурсы (леса занимают ок. 50% территории; преобладают хвойные породы – сосна, лиственница, ель, кедр, пихта).

Валовой региональный продукт составляет 3168,1 млн.руб. Доля сельского хозяйства в ВРП 68,1% (2001). Усть-Ордынский Бурятский автономный округ – один из главных с.-х. районов Прибайкалья: здесь производится значительная часть всей с.-х. продукции Иркутской обл. Специализируется на животноводстве молочно-мясного и шёрстного направления, а также зерновом хозяйстве. Разводят лошадей, свиней, крупный рогатый скот, овец. Площадь с.-х. угодий 836,8 тыс. га (37,4% земельного фонда), в т. ч. пашня 65,0%. Посевные площади составляют 293,0 тыс. га, из них зерновыми (преимущественно пшеница) занято 51,5%, кормовыми культурами – 44,1%.

Доля промышленности в ВРП 3,7%. Ведущие отрасли – лесная и деревообрабатывающая (21,7% в структуре промышленного производства, 2002; крупнейшие предприятия – леспромхозы, в т. ч. ОАО «Приморск», Кировский и Осинский лесхозы), пищевая (20,3%; в осн. масло- и сыроделие; действует сеть мини-пекарен и мини-цехов по переработке с.-х. продукции; ОАО «Кутуликский маслозавод»; АО: «Баяндай», «Боханский маслозавод»), мукомольно-крупяная и комбикормовая (15,6%), топливная (14,7%; ОАО: «Аларский угольный разрез», «Харанутский угольный разрез»).

Длина (2002, км) железных дорог 30, автодорог общего пользования 2341,2 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 709,2). Судоходство по р. Ангара (Братское водохранилище). На юго-западе округа проходит участок Транссибирской ж.-д. магистрали.

Образование: 241 общеобразовательное учебное заведение, 5 учреждений начального и среднего проф. образования, Боханский филиал Бурятского гос. ун-та (2003).

Здравоохранение: 23 больницы (2003).

Культура: ансамбль песни и танца; 4 музея (в т. ч. Гос. нац. музей в пос. Усть-Ордынский; Литературный музей А. В. Вампилова в пос. Кутулик) (2003).

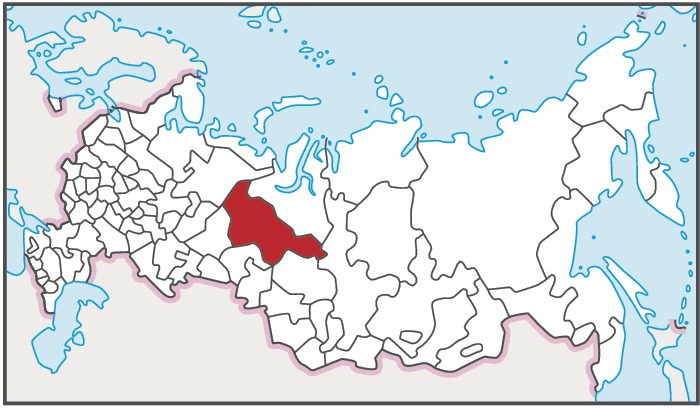

Ханты-Мансийский автономный округ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра , субъект РФ, в составе Тюменской обл. Расположен в Западной Сибири, занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины. Площадь 523,1 тыс.км2. Население 1444,2 тыс.чел.; ср. плотность населения 2,8 чел./км2 (2003). Центр – Ханты-Мансийск (43 тыс.чел.). Другие значительные города – Сургут (286,6 тыс.чел.), Нижневартовск (239,1 тыс.чел.), Нефтеюганск (103,9 тыс.чел.), Нягань (70,1 тыс.чел.), Когалым (57,7 тыс.чел.), Мегион (51,6 тыс.чел.), Радужный (47,4 тыс.чел.), Лангепас (44,9 тыс.чел.), Урай (43,3 тыс.чел.), Пыть-Ях (43,2 тыс.чел.). Городское население 90,9%. Включает 9 адм. районов, 16 городов, 24 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 66,3, украинцы 11,6, татары 7,6, башкиры 2,4, белорусы 2,2, коренное население (ханты, манси, лесные ненцы) 1,5. Большинство верующих – православные (52 религ. организации), есть также протестанты (40) и мусульмане (24) (2002).

Входит в Уральский федеральный округ. Избиратели округа участвуют в выборах органов гос. власти Тюменской обл. Система органов гос. власти определяется Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа 1995. Гос. власть осуществляют Дума Ханты-Мансийского автономного округа, губернатор, избираемый на 5 лет, правительство округа, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом автономного округа.

Природные условия для жизни населения среднеблагоприятные. Экологическая ситуация острая в нефтедобывающих районах, обусловлена химическим и нефтяным загрязнением атмосферы, вод, почв; на остальной территории – умеренно острая и удовлетворительная. Атмосферные выбросы, сброс загрязнённых стоков, деградация лесов, пожары и излишние вырубки являются причиной обезлесения. Естественные ландшафты не обладают необходимым восстановительным потенциалом.

Основные полезные ископаемые – нефть и газ (наиболее крупные месторождения нефти и газа – Самотлорское, Фёдоровское, Мамонтовское, Приобское). Добывают россыпное золото, жильный кварц и коллекционное сырьё. Открыты месторождения бурого и каменного угля, залежи руд железа, меди, цинка, свинца, ниобия, тантала и др. Готовятся к разработке месторождения декоративного камня, кирпично-керамзитовых глин, строительных песков. Выявлены цеолитсодержащие и вулканические породы с высокими фильтрационными и сорбционными свойствами. Запасы минеральных (йодобромных) вод, древесины (леса занимают 52% территории).

Ханты-Мансийский автономный округ – основной нефтедобывающий регион РФ (55,3% рос. добычи нефти; св. 5,8% мировой), один из рос. лидеров по добыче газа (3,5%; 3-е место после Ямало-Ненецкого автономного округа и Оренбургской обл.) и производству электроэнергии (6,3%).

Валовой региональный продукт составляет 561367,7 млн.руб. Доля промышленности в ВРП 53,6% (2001). Ведущие отрасли: нефтегазодобывающая [88,2% в структуре промышленного производства, 2002; крупнейшие предприятия – ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «ЛУКойл – Западная Сибирь» (НК «ЛУКойл»), ОАО «Юганскнефтегаз» (НК «ЮКОС») и др.], электроэнергетика (7,6%; Сургутские ГРЭС-1, ГРЭС-2, Нижневартовская ГРЭС), машиностроение и металлообработка (3,0%; б. ч. производства приходится на структурные подразделения предприятий нефтегазодобывающей промышленности).

Доля сельского хозяйства в ВРП 0,3%. Природные условия ограничивают развитие с.-х. производства, б. ч. продовольствия завозится из др. регионов РФ. Наиболее развиты животноводство (в т. ч. оленеводство – поголовье оленей 26,5 тыс., а также молочное скотоводство, птицеводство), звероводство (серебристо-чёрная и рыжая лисица, песец) и пушной промысел. Рыболовство (ок. 2,0% рос. улова рыбы и добычи морепродуктов); крупнейшие предприятия – АО «Сибирская рыба» и МУП «Октябрьский рыбозавод». Площадь с.-х. угодий 304,0 тыс.га (0,6% земельного фонда), в т. ч. пашня 4,0%. Растениеводство в осн. пригородного типа. Посевные площади составляют 11,0 тыс.га, из них 74,5% занято картофелем и овощебахчевыми культурами, 25,5% – кормовыми культурами.

Длина (2002, км) железных дорог 1106, автодорог общего пользования 1972,3 (в т. ч. с твёрдым покрытием 1545,95), автозимников 3726,1 (в т. ч. ледовых переправ 32,5), судоходных речных путей св. 5,7 тыс., магистральных трубопроводов св. 9 тыс. Крупные ж.-д. узлы: Сургут, Нижневартовск, Пыть-Ях, Нягань. Сургутский ж.-д. мост – самый большой в Азиатской части России. По территории округа проходят 2 автодорожных коридора: «Северный маршрут» (Пермь–Серов– Ивдель–Ханты-Мансийск–Нефтеюганск– Сургут–Нижневартовск–Томск) и «Сибирский коридор» (Тюмень–Сургут– Новый Уренгой–Надым–Салехард). Основные судоходные реки – Обь, Иртыш. Главные речные порты – Ханты-Мансийск, Сургут. В округе 12 аэропортов (в т. ч. 3 международных: Сургут, Когалым, Радужный). По территории округа проходит сеть нефте- и газопроводов (в т. ч. нефтепроводы Нижневартовск–Иркутск, Сургут–Полоцк, Нижневартовск–Самара, Усть-Балык–Омск; газопроводы Уренгой–Помары–Ужгород, Уренгой–Челябинск).

Образование: 443 общеобразовательных учебных заведения, 35 учреждений начального и среднего проф. образования, 53 вуза (включая филиалы), из них 52 государственных, в т. ч. Сургутский гос. ун-т (2003).

Здравоохранение: 142 лечебно-профилактических учреждения, в т. ч. 39 больниц (2003).

Культура: 3 театра (в т. ч. театр кукол); 37 музеев (в т. ч. Этнографический музей, Окружной музей геологии нефти и газа, Дом-музей В. А. Игошева в Ханты-Мансийске) (2003).

Чукотский автономный округ

Чукотский автономный округ, расположен на крайнем северо-востоке России. Занимает Чукотский п-ов, прилегающую к нему часть материка и ряд островов (Врангеля, Айон, Ратманова и др.). Омывается водами Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова морей. Берингов прол. отделяет Чукотский п-ов от п-ова Аляска (США). Площадь 737,7 тыс. км2. Население 72,3 тыс. чел.; ср. плотность населения 0,1 чел./км2 (2003). Центр – Анадырь (11,1 тыс.чел.). Другие города – Билибино (7,2 тыс.чел.), Певек (5,0 тыс. чел.). Городское население 66,7%. Включает 8 адм. районов, 3 города, 14 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 66,1, украинцы 16,8, народы Севера 17,1 (2003). Большинство рус. верующих – православные (12 религ. организаций), есть протестанты (11, немногочисленны); чукчи сохраняют свои родоплеменные верования (2002).

Входит в Дальневосточный федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Уставом Чукотского автономного округа 1998. Гос. власть осуществляют Дума Чукотского автономного округа, губернатор, избираемый на 5 лет, правительство округа, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом автономного округа.

Значительная часть территории расположена за Северным полярным кругом. Природные условия для жизни населения малоблагоприятные. На фоне общей удовлетворительной экологической ситуации выделяются локальные очаги загрязнения и нарушения земель, загрязнения вод в результате добычи полезных ископаемых, а также ареалы пастбищных дегрессий и обезлесения.

Территория округа относится к одному из самых малоизученных в геологическом плане регионов РФ (разведано менее 10% территории). Выявлены месторождения благородных (золото, серебро, металлы платиновой группы) и цветных металлов (олово, вольфрам, медь, молибден и др.), каменного и бурого угля, нефти и газа (нефтегазоносные бассейны Берингова м. – Анадырский и Хатырский, малоизученные бассейны шельфов Восточно-Сибирского и Чукотского морей), сырья для производства стройматериалов (керамзитовые, песчано-гравийные смеси, строительные пески и др.).

Экономика базируется на добыче полезных ископаемых. Перерабатывающая промышленность ориентирована на удовлетворение потребностей местного населения, перспективы её развития ограничены. Большая часть изделий производственного назначения и товаров широкого потребления ввозится.

Валовой региональный продукт составляет 7774,1 млн.руб. Доля промышленности в ВРП 30,5% (2001). Ведущие отрасли: цветная металлургия (46,1% в структуре промышленного производства, 2002; добыча серебра, рудного и россыпного золота; крупнейшие месторождения – Валунистое, Купол, Майское; добычу золота осуществляют ок. 40 предприятий), электроэнергетика (32,9%; в состав энергосистемы округа входят ОАО «Чукотэнерго» и ГП «Билибинская АЭС»; в отдалённых сёлах и посёлках действуют малые дизельные станции и котельные, не связанные единой энергетической сетью), пищевая (14,3%; осн. специализация – производство рыбной продукции, составляющей ок. 80% стоимости всей пищевой продукции, 20% приходится на хлебобулочные и кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, пиво), топливная (5,6%; добыча угля ведётся 2 предприятиями – ОАО: «Шахта "Угольная"» и «Шахта "Нагорная"»).

Сельское хозяйство (доля в ВРП 0,6%) представлено оленеводством (численность поголовья оленей 110 тыс.), рыбным и морским зверобойным (серый и гренландский киты, морж, мелкие ластоногие; получение мяса, биологически активных веществ и ферментно-эндокринного сырья) промыслом, незначительным пушным звероводством. Объёмы производства продукции растениеводства (в осн. в парниково-тепличных хозяйствах), поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы начинают постепенно увеличиваться. Площадь с.-х. угодий 7,94 тыс. га (0,004% земельного фонда).

Длина (2003, км) автодорог общего пользования 5559,4 (в т. ч. с грунтовым покрытием 1789,4, автозимников 3770). По территории округа не проходят железные дороги и трубопроводы. Действуют 5 морских портов: Певек в Восточно-Сибирском м.; Провидения, Эгвекинот, Анадырь и Беринговский в Беринговом м. Аэропорты федерального значения – Анадырь (Угольный) и Певек.

Образование: 53 общеобразовательных учебных заведения, 7 учреждений начального и среднего проф. образования, 4 филиала гос. вузов (2003).

Здравоохранение: 29 больниц и диспансеров, 41 поликлиника (2003).

Культура: чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон»; 9 музеев (в т. ч. Музейный центр «Наследие Чукотки» в г. Анадырь; Музей косторезного искусства в с. Уэлен) (2003).

Эвенкийский автономный округ

Эвенкийский автономный округ, субъект РФ, в составе Красноярского края. Расположен в Восточной Сибири, на Среднесибирском плоскогорье. Площадь 767,6 тыс.км2. Население 18,0 тыс. чел.; ср. плотность населения 0,02 чел./км2 (2003). Центр – пос. гор. типа Тура (5,8 тыс. чел.). Городское население 33,3%. Включает 3 адм. района, 1 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 67,5, эвенки 14, украинцы 5,3, якуты 3,8. Большинство рус. верующих – православные; эвенки сочетают православие с местными традиционными верованиями.

Входит в Сибирский федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Уставом (Основным законом) Эвенкийского автономного округа 1996. Гос. власть осуществляют Законодательное собрание (Суглан) Эвенкийского автономного округа, губернатор, избираемый на 5 лет, окружная администрация, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом автономного округа.

Около 1/4 территории округа находится за Северным полярным кругом, повсеместно развиты многолетнемёрзлые породы. Природные условия для жизни населения малоблагоприятные. Преобразованность природных ландшафтов низкая. Экологическая ситуация условно удовлетворительная, за исключением районов горных разработок и участков деградированных оленьих пастбищ.

Выявлены месторождения нефти и газа (Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское, Собинское, Оморинское и Пайгинское; углеводородные ресурсы изучены недостаточно), алмазов, каменного угля, графита, золота и платиноидов, оптического кальцита, фосфатного сырья, редких металлов и редкоземельных элементов, камнесамоцветного сырья, минеральных красок. Значительные перспективы связаны с началом разработки медно-никелевых и железных руд, абразивных материалов. Крупные объекты целестин-баритового оруденения (стронциевые руды). Месторождения подземных минеральных вод промышленного значения. Лесные ресурсы (леса занимают 66,5% территории, преимущественно лиственничная тайга).

Валовой региональный продукт составляет 947,6 млн. руб. Доля промышленности в ВРП 12,2% (2001). Ведущие отрасли: топливная (21,9% в структуре промышленного производства, 2002; крупнейшие предприятия – Восточно-Сибирская нефтегазовая компания, ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз»), электроэнергетика (66,1%), машиностроение и металлообработка (8,2%), пищевая (3,2%; гл. обр. рыбная и мясная; ОГУП «Традиционное хозяйство Севера»), лесная и деревообрабатывающая (0,6%; ОГУП «Лесотехническая компания»).

Доля сельского хозяйства в ВРП 5,4%. Преобладают оленеводство (поголовье оленей ок. 4 тыс.), звероводство, пушной и рыбный промыслы. Незначительно развиты молочное скотоводство, свиноводство. Площадь с.-х. угодий 3,1 тыс. га (0,004% земельного фонда), в т. ч. пашня 3,2%. Посевные площади составляют 0,4 тыс. га, из них картофелем и овощебахчевыми культурами занято 35,3%, кормовыми – 64,7%. В юж. районах выращивают картофель, капусту, огурцы.

Длина (2002) автодорог общего пользования 17 тыс.км, внутренних водных судоходных путей св. 2 тыс.км. Судоходство по рекам Нижняя Тунгуска и Подкаменная Тунгуска. Главные речные порты – посёлки Байкит, Тура, Ванавара. На территории округа – 3 аэропорта (самый крупный – Тура).

Образование: 25 общеобразовательных учебных заведений, 2 учреждения начального и среднего проф. образования, 1 вуз (филиал) (2003).

Здравоохранение: 8 больниц, 10 фельдшерско-акушерских пунктов (2003).

Культура: 2 краеведческих музея (2003).

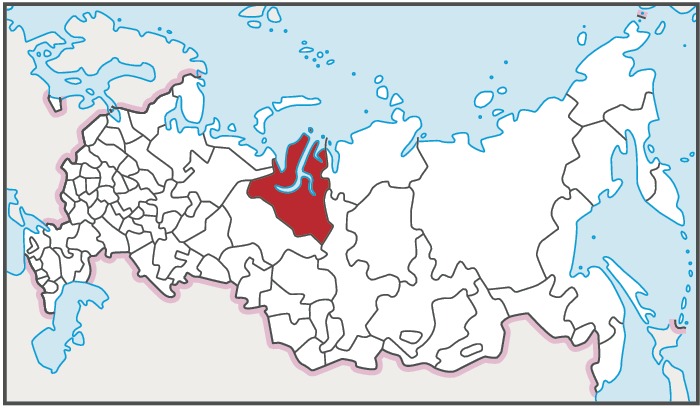

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ, субъект РФ, в составе Тюменской обл. Расположен на Крайнем Севере Западной Сибири, частично за Северным полярным кругом. Включает острова Белый, Олений, Шокальского и др. На севере – полуострова Ямал, Тазовский и Гыданский, разделённые Обской и Тазовской губами Карского м. Площадь 750,3 тыс.км2. Население 513,4 тыс. чел.; ср. плотность населения 0,7 чел./км2 (2003). Центр – Салехард (34,5 тыс.чел.). Другие значительные города – Ноябрьск (108,4 тыс.чел.), Новый Уренгой (101,6 тыс.чел.), Надым (45,3 тыс. чел.). Городское население 83,4%. Включает 7 адм. районов, 7 городов, 9 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 59,2, украинцы 17,2, татары 5,3, ненцы 4,2, ханты 1,5, коми 1,2. Большинство верующих – православные (23 религ. организации), есть протестанты (19), мусульмане (13, среди татар); ненцы сочетают православие со своими традиционными верованиями (2002).

Входит в Уральский федеральный округ. Избиратели Ямало-Ненецкого автономного округа имеют право участвовать в выборах органов гос. власти Тюменской обл. Система органов гос. власти определяется Уставом (Основным законом) Ямало-Ненецкого автономного округа 1998. Гос. власть осуществляют Гос. дума Ямало-Ненецкого автономного округа, губернатор, избираемый на 5 лет, окружная администрация, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Уставом автономного округа.

Природные условия для жизни населения малоблагоприятные, местами неблагоприятные. Экологическая ситуация в отдельных районах острая и очень острая, обусловлена воздействием нефтегазового комплекса (загрязнение вод и почв, сведение лесов, нарушение режима мёрзлых грунтов) и деградацией оленьих пастбищ.

Значительные запасы природного газа и нефти (по оценкам, на территории округа сосредоточено ок. 75% рос. запасов газа и ок. 1/3 мировых запасов, в т. ч. уникальные по концентрации запасов Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Бованенковское, Южно-Русское, Медвежье месторождения). Выявлены хромовые и железные руды, редкие и цветные, благородные металлы, горно-химическое сырьё (гл. обр. бариты и фосфориты). Представлены ювелирно-поделочные (жадеиты, нефриты, родониты, яшмы, агаты и пр.), коллекционные цветные камни.

Ямало-Ненецкий автономный округ – основной газодобывающий регион РФ (87,3% рос. добычи) и один из рос. лидеров по добыче нефти (11,4% рос. добычи, 2002).

Валовой региональный продукт составляет 186784,7 млн. руб. Доля промышленности в ВРП 41,7% (2001). Ведущие отрасли – топливная (96,1% в структуре промышленного производства, 2002; крупнейшие предприятия по добыче газа и газового конденсата – ООО: «Уренгойгазпром», «Ямбурггаздобыча», «Надымгазпром»; по добыче нефти – ОАО: «Сибнефть–Ноябрьскнефтегаз», «Роснефть–Пурнефтегаз») и электроэнергетика (2,3%; ведущее предприятие – Обособленное подразделение ОАО энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» Северные электрические сети, г. Новый Уренгой).

Осн. отрасль сельского хозяйства – оленеводство (поголовье оленей св. 500 тыс. – самое большое стадо в РФ). Рыболовство (в бассейне Оби и Обской губы), звероводство.

Длина (2002, км) железных дорог общего пользования 495, ведомственных – 585 км; автодорог общего пользования 2199,5 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 693,9), судоходных речных путей 3661. Судоходство по рекам Обь, Надым, Пур, Таз и Северному морскому пути. Главные речные порты: Тазовский, Надым, Уренгой, Лабытнанги, Салехард. Развит трубопроводный транспорт. Осн. газопроводы – «Сияние Севера», Уренгой–Челябинск, Уренгой–Помары– Ужгород–Западная Европа. На территории округа – 21 аэропорт (крупнейшие – Ноябрьск, Надым, Новый Уренгой, Салехард).

Образование: 159 общеобразовательных учебных заведений, 15 учреждений начального и среднего проф. образования, 26 филиалов государственных вузов (2003).

Здравоохранение: 237 лечебно-профилактических учреждений (2002).

Культура: 19 музеев (в т. ч. Окружной краеведческий музей в Салехарде; Музей освоения Севера в г. Губкинский) (2003).