ИОНОСФЕ́РА

-

Рубрика: Физика

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

ИОНОСФЕ́РА (от ионы и сфера), часть атмосферы Земли с высокой концентрацией (более 1–10 см–3) свободных электронов и ионов, энергия которых меньше 1–2 эВ. Электроны, ионы и нейтральные частицы И. образуют ионосферную плазму с достаточно высокой электрич. проводимостью. Нижняя граница И. расположена на высоте ок. 50–70 км над уровнем моря, верхняя граница И. может достигать нескольких десятков тысяч километров. Только благодаря И. возможна радиосвязь на большие расстояния через ионосферный волновод. Влияние И. на распространение радиоволн обусловлено в осн. взаимодействием радиоволн со свободными электронами, концентрация которых в ионосферной плазме определяет границы И. Так, ниже 50 км в атмосфере практически отсутствуют свободные электроны, хотя содержание ионов значительно (см. Ионы в атмосфере).

Первые предположения о существовании на больших высотах в атмосфере проводящего слоя высказывались в связи с исследованиями магнитного поля Земли и атмосферного электричества (К. Гаусс, 1839; У. Томсон, 1860; англ. учёный Б. Стюарт, 1878). Именно наличием такого слоя, отражающего радиоволны, амер. исследователь А. Кеннелли и О. Хевисайд почти одновременно (1902) объяснили экспериментально установленную возможность передачи радиосигналов на большие расстояния. В 1923 М. В. Шулейкин на основе анализа данных о распространении радиоволн пришёл к выводу о существовании в атмосфере не менее двух таких слоёв. Однако только эксперименты англ. исследователей Г. Брейта и М. Тьюва, Э. Эплтона и М. Барнетта, опубликованные почти одновременно в 1925, дали прямые доказательства существования ионосферы. Брейт и Тьюв применяли метод вертикального импульсного зондирования (высоты отражения радиоволн определялись по времени запаздывания отражённых сигналов относительно сигналов, излучённых передатчиком). Термин «И.» предложил англ. учёный Р. Ватсон-Ватт в 1926. В том же году Эплтон и Барнетт обосновали предположение о том, что отражение радиоволн от И. связано в осн. со свободными электронами. В 1931 С. Чепмен построил теорию простого слоя, приближённо описывающую свойства И. Эти и др. исследования, включая работы сов. учёных М. А. Бонч-Бруевича, С. И. Крючкова, А. Н. Щукина, явились фундаментом для дальнейших исследований ионосферы.

Структура и состав ионосферы

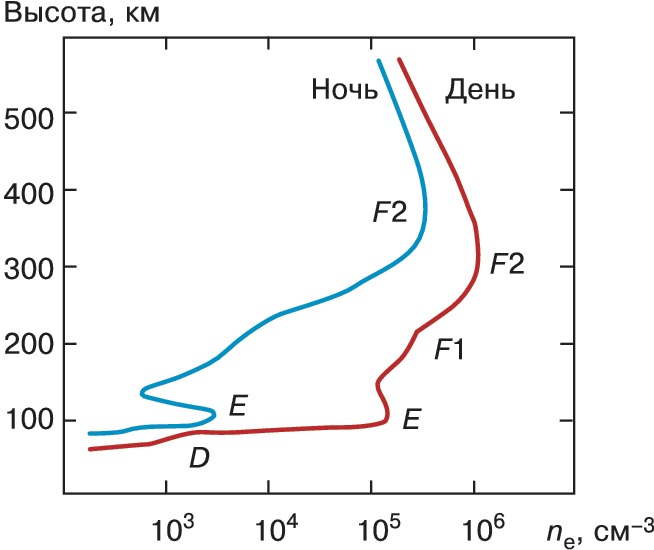

По высоте И. принято разделять на области (рис.): $D$ (ок. 50–90 км над уровнем моря), $E$ (ок. 90–150 км) и $F$. Область $F$ подразделяют на области $F1$ (ок. 150–200 км) и $F2$ (ок. 200–1000 км). Выше области $F2$ расположена т. н. протоносфера. В каждой из областей $D\, – \,F2$ может быть выделен слой относительно высокой концентрации электронов $n_e$: напр., т. н. слой $E$ внутри области $E$. Эти слои необязательно характеризуются отчётливым максимумом концентрации, а слой $F1$ ночью отсутствует. Наиболее высокая концентрация электронов в И. наблюдается в максимуме слоя $F2$, где $n_e$ порядка 105–106 см–3. Иногда слой $F2$ называют просто слоем $F$. Всю область И. выше максимума слоя $F2$ называют внешней И., где $n_e$ уменьшается с высотой.

Области И. различаются по ионному составу. Область $D$, кроме ионов $\ce{NO^+}$ и , содержит положительные кластерные ионы [$\ce{H^+(H_2O)_n,\, NO^+ (H_2O)_n,\, NO^+(CO_2)}$ и др.] и отрицательные ионы [$\ce{N,\, C,\, N(H_2O)}$ и др.]. Выше области $D$ в И. преобладают однократно заряженные положительные ионы и $n_e$ практически равна суммарной концентрации ионов. В областях $E$ и $F1$ преобладают ионы $\ce{NO^+}$ и . Кроме того, на высотах области $E$ часто возникают нерегулярные узкие слои – т. н. спорадические слои $Es$, в которых преобладают ионы металлов метеорного происхождения ($\ce{Fe^+,\, Mg^+,\, Na^+}$ и др.), а $n_e$ может превышать фоновый уровень на порядок и более. В области $F2$ осн. ионами являются $\ce{O^+}$, в протоносфере – $\ce {H^+}$.

Нейтральный состав И. различен на разных высотах. В областях $D$, $E$ и $F1$ преобладают молекулы $\ce{N_2}$ и $\ce{O_2}$, в области $F2$ – атомы $\ce{O}$, выше этой области – атомы $\ce{He}$ и $\ce{H}$. Ниже примерно 1000 км суммарная концентрация нейтральных частиц намного больше $n_e$ и ионосферная плазма является слабоионизованной. Темп-ры электронов и ионов увеличиваются с высотой: если ниже 100–150 км они почти не отличаются от темп-ры нейтральных частиц, составляющей 200–300 К, то в протоносфере могут достигать 104 К.

Образование ионосферы

В дневные часы образование И. связано в осн. с ионизацией атмосферы солнечным ультрафиолетовым и рентгеновским излучением. Вносят вклад в ионизацию также космич. лучи. Каждый тип ионизирующего излучения в зависимости от своей проникающей способности оказывает наибольшее действие на атмосферу в определённой области высот. Так, в области $D$ излучение Солнца с длиной волны $λ=$121,6 нм (линия Лайман-альфа) ионизует молекулы $\ce{NO}$, присутствующие в атмосфере в малом количестве, а жёсткое рентгеновское излучение ($λ<$1 нм) и космич. лучи ионизуют молекулы $\ce{O_2}$ и $\ce{N_2}$. Выше области $D$ преобладает ионизация осн. составляющих атмосферы солнечным УФ-излучением. В области $E$ ионизуются в осн. молекулы $\ce{O_2}$, в области $F1$ – молекулы $\ce{N_2}$, в области $F2$ – атомы $\ce{O}$. Дополнит. источником ионизации атмосферы на высотах области $E$ является мягкое рентгеновское излучение ($λ=$1–10 нм).

Концентрация заряженных частиц И. определяется балансом между процессами ионизации, рекомбинации, диффузии и дрейфа, относительный вклад которых зависит от высоты, географич. широты, времени суток и др. условий. На средних широтах днём в И. ниже максимума слоя $F2$ устанавливается равновесие между процессами ионизации и рекомбинации. На бо́льших высотах существенное влияние на концентрацию заряженных частиц оказывает диффузия ионосферной плазмы. Образование максимума слоя $F2$ обусловлено конкуренцией ионизационно-рекомбинационных процессов и диффузии. Существование ионосферной плазмы в протоносфере связано именно с диффузией плазмы из области $F2$ вдоль геомагнитного поля. В результате этой диффузии на средних и низких широтах формируется плазмосфера – область протоносферы, целиком заполненная ионосферной плазмой, в которой $n_e$ порядка 102–104 см–3. В экваториальной плоскости внешняя граница плазмосферы, называемая плазмопаузой, обычно расположена на высотах 20–30 тыс. км. Выше плазмопаузы значение $n_e$ на 1–2 порядка меньше, чем в плазмосфере.

В ночные часы, несмотря на отсутствие прямого ионизирующего излучения Солнца, концентрация заряженных частиц в И. остаётся значительной. На высотах области $F2$ высокие значения $n_e$ обеспечиваются относительно низкой скоростью рекомбинации, а также диффузией плазмы из плазмосферы. Важным ночным источником ионизации атмосферы служит рассеянное верхними слоями атмосферы (т. н. геокороной) солнечное УФ-излучение, в осн. в линиях 58,4 нм, 102,6 нм и 121,6 нм. По этой причине слой $E$ существует и ночью.

Приведённые выше характеристики И. относятся преим. к средним широтам. В высоких широтах свойства И. существенно иные, что обусловлено тесной связью между процессами в И. и магнитосфере, напр. ионизацией атмосферы потоками электронов и ионов высоких энергий, высыпающихся из магнитосферы. Этот процесс наиболее интенсивен в т. н. авроральной области, которая обычно ограничена интервалом геомагнитных широт 67–80° и называется также зоной полярных сияний. Эти потоки частиц, как правило, нестационарны, поэтому характерной особенностью И. авроральной области является сильная изменчивость $n_e$. Изучение полярных сияний позволяет получить информацию о связанных с ними процессах ионизации атмосферы.

Область $E$ называют также динамо-областью, поскольку в ней сосредоточены горизонтальные токи, ответственные за ряд изменений геомагнитного поля (см. Земной магнетизм). В авроральной области горизонтальные токи, токи вдоль геомагнитного поля и токи в магнитосфере образуют замкнутую электрич. цепь. В высоких широтах крупномасштабные электрич. поля в И. максимальны. Дрейф плазмы в этих полях приводит к формированию ряда крупномасштабных структур слоя $F2$, которые отсутствуют на средних широтах.

Параметры ионосферной плазмы (концентрация, темп-ра и др.) непрерывно изменяются. Различают регулярные изменения параметров И. и их возмущения. К регулярным относят систематич. изменения параметров И. над данной точкой поверхности Земли, связанные с изменением времени суток, сезона и солнечной активности; к возмущениям – сильные отклонения параметров И. от их регулярных значений.

Ионосферные возмущения

Вспышечные процессы на Солнце сопровождаются резким увеличением потока рентгеновского излучения и/или солнечных космич. лучей (в осн. протонов с энергиями св. 10 МэВ), что, в свою очередь, может вызывать увеличение $n_e$ в области $D$ на 1–2 порядка. Содержание электронов в области $D$ влияет на поглощение коротких радиоволн, поэтому увеличение $n_e$ приводит к росту поглощения, вплоть до полного прекращения коротковолновой радиосвязи. Выше области $D$ вспышечные процессы вызывают менее значительный рост $n_e$: до 1,5–2 раз в области $E$ и на 15–30% в областях $F1$ и $F2$.

Наиболее сильные изменения $n_e$ на высотах областей $E$, $F1$ и $F2$ наблюдаются в периоды магнитных бурь, обусловленных взаимодействием магнитосферы Земли с плотными высокоскоростными облаками плазмы солнечного ветра, которые возникают при т. н. корональных выбросах масс на Солнце. В эти периоды авроральная область расширяется, в результате чего при особо интенсивных бурях полярные сияния могут наблюдаться даже на широте Москвы. Потоки частиц высоких энергий, высыпающихся из магнитосферы в авроральную область, а также электрич. токи и поля в этой области достигают макс. значений, что приводит к резкому увеличению скорости ионизации и нагрева атмосферы. Нагрев атмосферы, в свою очередь, приводит к глобальному изменению системы ветров и состава атмосферы на ионосферных высотах. С этими процессами связано и глобальное перераспределение $n_e$ во время магнитных бурь.