КОСМОНА́ВТИКА

-

Рубрика: Технологии и техника

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

КОСМОНА́ВТИКА (от космос и греч. ναυτιϰή – искусство мореплавания, кораблевождение), совокупность отраслей науки и техники, обеспечивающих создание ракет и космических аппаратов, их полёт в космич. пространстве и пребывание на внеземных объектах с целью изучения и освоения космоса для нужд человека. К. сочетает фундам. исследования (небесная механика, аэродинамика, газовая динамика, теория горения и др.) и исследования (а также разработки) прикладного характера (ракетостроение, управление полётом КА, обеспечение жизнедеятельности человека в космосе, создание космодромов, наземных систем управления полётом и др.).

Историческая справка

Стремление к полётам в космос присуще человеку с глубокой древности. В мифологии мн. народов встречаются рассказы о полётах в небо (напр., в ассиро-вавилонском эпосе, др.-иран. и греч. легендах). Попытки полёта с использованием ракетных двигателей описываются в др.-кит. легендах. В др.-инд. эпосе «Махабхарата» содержатся наставления для полёта на Луну.

Теоретич. обоснование возможности полётов в космич. пространство впервые было дано К. Э. Циолковским, который считается основоположником совр. К. В ст. «Исследование мировых пространств реактивными приборами» (1903) и в последовавших её продолжениях (1911–1912, 1914; 2-е изд. под назв. «Ракета в космическое пространство», 1924) он теоретически обосновал возможность использования ракетных аппаратов для межпланетных сообщений, исследовал влияние силы сопротивления воздуха на движение ракеты и мн. др. Аналогичные выводы были сделаны Ю. В. Кондратюком в 1919 в рукописи «Тем, кто будет читать, чтобы строить». Вопросам К. посвящены работы Ф. А. Цандера, Н. А. Рынина и др. рос. учёных. За рубежом ранние труды по К. были опубликованы Г. Гансвиндтом (1891–99, Германия), Р. Годдардом (1907, США), Р. Эно-Пельтри (1913, Франция), Г. Обертом (1923, Германия) и др. В 1920-х – нач. 1930-х гг. во многих странах основаны первые общества космоса [в СССР (1924), Австрии (1926), Германии (1927), США и Великобритании (1930)], целью которых была пропаганда идей освоения космоса, а также содействие в решении практич. проблем космонавтики.

В России для проведения практич. работ в области К. в Москве в 1921 была основана Газодинамич. лаборатория (ГДЛ), в 1931 – Группа изучения реактивного движения (ГИРД). С 1928 в ГДЛ проводились лётные испытания пороховых ракет (Н. И. Тихомиров). Первые испытания электрич. и жидкостных РД проведены соответственно в 1929 и 1931 (В. П. Глушко). Первые пуски ракет с ЖРД проведены С. П. Королёвым в 1933 в ГИРД. В 1933 на базе ГДЛ и ГИРД был основан Реактивный институт (РНИИ).

В США пуски ракет на ЖРД производились с 1926 (Р. Годдард), в Германии с 1931 (И. Винклер). В 1939–42 в Германии создана одноступенчатая боевая ракета с дальностью полёта до 300 км (В. фон Браун).

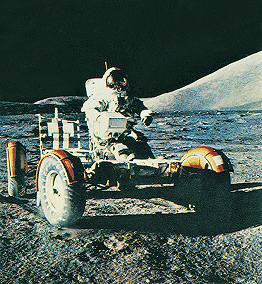

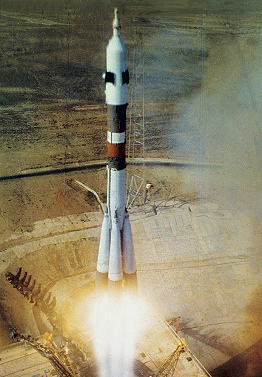

Началом космич. эры принято считать 4.10.1957 – день запуска в СССР первого ИСЗ, созданного под рук. С. П. Королёва. Вслед за СССР ракеты-носители (РН) и КА были созданы в США (1958), Франции (1965), Японии и Китае (1970), Великобритании (1971), Индии (1980) и др. Однако основополагающий вклад в развитие К. внесли СССР (Россия) и США, достижения которых составляют осн. вехи совр. космич. эры. 4.10.1959 в СССР произведён запуск автоматич. межпланетной станции «Луна-3» (впервые получены и переданы на Землю фотографии обратной стороны Луны). 12.4.1961 первый полёт человека в космос совершил Ю. А. Гагарин на КК «Восток» (СССР). С 1962 эта дата отмечается в СССР и РФ как День космонавтики (с 1968 по решению Междунар. авиац. федерации 12 апреля объявлено Всемирным днём авиации и космонавтики). 16.6.1963 произведён полёт первой женщины-космонавта В. В. Терешковой на КК «Восток-6». 18.3.1965 первый выход в открытый космос осуществил А. А. Леонов («Восход-2», СССР); 31.1.1966 запущен КА «Луна-9» (СССР), который произвёл мягкую посадку на Луну и передал на Землю изображение лунной поверхности. 12.6.1967 совершён запуск КА «Венера-4» (СССР) к планете Венера, который, преодолев расстояние ок. 350 млн. км, впервые осуществил плавный спуск в атмосфере др. планеты. 30.10.1967 проведена первая в мире автоматич. стыковка беспилотных КК «Космос-186» и «Космос-188» (СССР). 16.7.1969 запущен КА «Аполлон-11» (США), который 20 июля достиг Луны, на её поверхность была осуществлена первая высадка людей (Н. Армстронг, Э. Олдрин). 17.11.1970 совершил посадку и начал работать на Луне первый в мире полуавтоматич. самоходный аппарат «Луноход-1» (СССР), управляемый с Земли. 19.4.1971 выведена на орбиту первая орбитальная станция-лаборатория «Салют» (СССР). 3.3.1972 запущен КК «Пионер-10» (США) – первый КК, покинувший пределы Солнечной системы (4.12.1973 он пролетел на расстоянии 131 тыс. км от Юпитера и провёл первые исследования этой планеты с «близкого» расстояния). 17.7.1975 произведена стыковка пилотируемых КК разных стран – «Союз-19» (СССР, А. А. Леонов, В. Н. Кубасов) и «Аполлон» (США, Т. Стаффорд, Д. Слейтон, В. Бранд). 20.8.1975 запущен КА «Викинг-1» (США), который впервые совершил успешную мягкую посадку на планету Марс 20.7.1976 и передал на Землю ТВ-изображение марсианской поверхности. 20.1.1978 выведен на орбиту первый грузовой корабль «Прогресс-1» (СССР), который 22 янв. в автоматич. режиме пристыковался к орбитальной станции «Салют-6». 12.4.1981 выведен на орбиту первый транспортный КК многоразового использования «Спейс шаттл» («Колумбия», США) с экипажем (Дж. Янг, Р. Криппен). 30.6.1982 выведен на орбиту первый спутник-спасатель «Космос-1383» (СССР) междунар. системы «Коспас-Сарсат», который позволял не только принимать сигналы терпящих бедствие (SOS), но и определял их координаты. 20.2.1986 выведен на околоземную орбиту базовый блок рос. орбитальной станции многоразового использования «Мир» (масса с модулями 124,34 т); станция находилась на орбите до 23.3.2001. На «Мире» побывало 28 осн. экспедиций, 9 экспедиций посещения (105 космонавтов, в т. ч. 62 иностранных из 11 стран мира), выполнено более 22 тыс. экспериментов и исследований. 15.11.1988 совершил полёт КК многоразового использования «Буран» (СССР). 20.11.1998 началось строительство в космосе Междунар. космич. станции (МКС). 28.4–6.5.2001 совершил полёт первый космич. турист Д. Тито (США). 14.1.2005 зонд «Гюйгенс» (Европ. космич. агентство) осуществил посадку на поверхность Титана, спутника планеты Сатурн.

Теория космических полётов

Совр. теория космич. полётов основана на небесной механике. Новое направление классич. небесной механики, называемое динамикой космич. полёта, рассматривает полёт КА на всех этапах: взлёт с поверхности Земли (или др. планеты), выведение на орбиту, полёт по орбите и/или межпланетный полёт, спуск и посадка на Землю (или др. планету). Динамика космич. полёта учитывает не только воздействия природных сил (гравитации, давления солнечного света, атмосферы планет и др.), но и активные целенаправленные воздействия самого КА (работу двигат. установки, аэродинамич. органов управления и т. п.). Раздел динамики космич. полёта, связанный с анализом и расчётом траекторий КА по орбитам и/или в межпланетном пространстве, называют астродинамикой. Определение активных воздействий, направленных на выполнение целевых задач полёта КА (напр., сближение на орбите, облёт планеты и др.), требует оптимизации траекторий полёта с учётом большого комплекса проблем (разл. возмущающие факторы, длительность полёта, условия связи и передачи телеметрич. информации и т. п.).

Важный раздел астродинамики – теория коррекции траекторий полёта. Фактич. траектории КА всегда имеют отклонения от расчётных, что обусловлено искажением траектории разл. возмущающими воздействиями (которые невозможно учесть заранее), а также ошибками при определении траектории и при исполнении манёвров КА. Коррекции траектории КА проводятся при достижении некоторого предельного уровня отклонений путём выполнения малых манёвров (напр., кратковременном включении двигат. установки с тем, чтобы сообщить КА необходимый импульс для исправления траектории). Коррекции проводятся, как правило, оптимальным образом с минимизацией затрат топлива и числа манёвров КА и рассчитываются на основе определения траектории КА наземными и/или бортовыми средствами измерений. Ряд КА имеет полностью автономные средства навигации (звёздные датчики, акселерометры, аппаратуру спутниковой навигации и т. п.), и расчёт корректирующих манёвров производится с помощью бортовых вычислительных комплексов.

Транспортные средства и космические аппараты

Для преодоления земного тяготения и дальнейшего движения по инерции КА необходимо развить начальную скорость, величина которой определяется на основе законов небесной механики. Миним. начальная скорость, при которой тело становится спутником Земли (т. н. первая космич. скорость), равна 7,9 км/с у поверхности Земли. При начальной скорости 7,9–11,2 км/с тело движется по эллиптич. орбите вокруг Земли. Превышение скорости 11,2 км/с (вторая космич. скорость) приводит к полёту по параболич. траектории за пределы земного тяготения. Начальная скорость 16,7 км/с (третья космич. скорость) достаточна для выхода КА за пределы Солнечной системы.

Для доставки КА на их рабочие траектории, околоземные орбиты или отлётные межпланетные траектории служит система космич. транспортных средств, включающая РН, разгонные блоки и космич. буксиры. Создание совр. РН – сложная науч.-технич. задача. Характерная особенность РН – высокая тяговооружённость (отношение тяги к весу ракеты, которое при вертикальном старте должно быть больше 1), а также практически непрерывная работа двигателей и сравнительно короткое время выведения (десятки минут). Как правило, ракеты состоят из 2–3 ракетных ступеней (РС), достигают 100 м в длину и весят более 3000 т. Топливо составляет 90% полной массы ракеты. В полёте, по мере расходования топлива, РС с опорожнёнными баками последовательно отбрасываются и начинает (продолжает) работать очередная ступень. Каждая РС благодаря работе своих двигателей обеспечивает разгон ракеты на определённом участке траектории полёта. Во избежание засорения околоземного космич. пространства последние отработавшие одноразовые ступени, как правило, направляются для потопления в отдалённые районы Мирового ок. При возрастающей интенсивности использования космич. транспортных средств особое внимание уделяется разработкам РН многоразового использования на экологически чистых компонентах топлива.

В качестве двигат. установок РН используются жидкостные или твердотопливные ракетные двигатели, достигающие тяги в неск. тысяч кН и мощности в млн. кВт. Разработка двигат. установок направлена как на выбор энергетически оптимальных топлив и обеспечение их полного сгорания при высоких давлениях и температурах, так и на создание экономически более выгодных проектов.

В зависимости от поставленных задач полезный груз (для ракеты) в общем случае включает в себя, кроме одного или нескольких КА, разгонные блоки или космич. буксиры. Разгонные блоки служат для дальнейшего перевода КА на более высокие орбиты: среднюю (до 20000 км), высокую (в осн. геостационарную) или на отлётные траектории за пределы земного тяготения. Разгонные блоки мало отличаются от РН, однако время их работы может достигать нескольких часов или дней. Очень часто разгонные блоки обеспечивают полёт КА вплоть до его возвращения в поле земного тяготения. Космич. буксиры служат для транспортного обслуживания КА. В ряде случаев буксиры могут совершать челночные операции между орбитами, переправляя КА или др. полезный груз на др. орбиту вокруг Земли, к Луне или планетам Солнечной системы. Конструкции буксиров должны обеспечивать возможность сборки (в т. ч. стыковки) с обслуживаемым аппаратом.

Двигат. установки на космич. буксирах или КА могут использовать энергию химич. реакций, солнечных батарей или ядерную энергию. Для обеспечения радиац. безопасности КА или буксиры, использующие установки с ядерными реакторами, должны эксплуатироваться на достаточно высоких орбитах (не менее 800 км), где даже после окончания работы они могут находиться достаточно долго (до 300 лет), чтобы радиоактивность снизилась до допустимых норм. Тепловые ядерные ракетные двигатели (с нагревом рабочего тела в реакторе и с газодинамич. соплом) при использовании водорода в качестве рабочего тела обеспечивают удельный импульс (характеристика реактивного двигателя, равная отношению его тяги к массовому расходу топлива) до 9000 м/с.

Для перемещения КА перспективным считается использование электрич. РД (электротермических, электромагнитных, электростатических и др.), обеспечивающих удельный импульс выше 20000 м/с. Электроракетные буксиры при существующих ядерных и солнечных источниках электроэнергии позволяют увеличить массу полезного груза, доставляемого на геостационарную орбиту или орбиту Луны, в 2–4 раза (по сравнению с разгонными блоками на химич. топливе). Однако значительно увеличивается время транспортировки, поэтому электрич. РД целесообразно использовать (на буксирах или КА) в случае, когда время перелёта не лимитируется и может составлять от нескольких месяцев до года.

В кон. 20 – нач. 21 вв. во многих странах созданы КА для разл. целей: изучения околоземного пространства, поверхности Земли, Солнца и планет Солнечной системы, космич. среды, звёзд и галактик; для обеспечения связи, передачи информации, теле- и радиовещания, для навигац. обеспечения, для прогноза погоды и т. п. (см. Искусственный спутник Земли, Космический аппарат).

Одно из центр. мест в К. занимают полёты человека в космос, которые стали возможны благодаря планомерным фундаментальным и прикладным исследованиям в области космич. биологии и медицины – новой области естествознания, изучающей особенности жизнедеятельности человека и др. организмов при действии на них факторов космич. пространства. Пилотируемые КК и орбитальные космич. станции обеспечивают возможность безопасного и комфортного пребывания космонавтов на борту (см. Жизнеобеспечения система). В КК предусматривается определённый запас продуктов питания и воды. При длительном пребывании пища и вода доставляются грузовыми кораблями, буксирами. При полёте к дальним планетам, когда доставка грузов может оказаться проблематичной, произ-во продуктов питания, регенерация воды и атмосферы должны осуществляться на борту КК.

История пилотируемых космич. полётов началась с разработки одноразовых кораблей («Восток», «Восход», «Меркурий», «Джемини», «Союз», «Аполлон»). Новые технологии позволяют создавать многоразовые спускаемые КА как с сохранением внешней формы одноразовых аппаратов (торможение у поверхности Земли осуществляется двигательной установкой или управляемым парашютом), так и крылатые спускаемые аппараты в форме планёра («Спейс шаттл», «Буран»).

Кратковременные полёты в космос не позволяли проводить длительные эксперименты, поэтому были созданы новые космич. сооружения больших размеров – орбитальные космич. станции, к которым могут пристыковываться др. КА (для того чтобы привезти грузы, сменить экипаж, доставить на Землю результаты экспериментов и др.). Создание орбитальных космич. станций началось в 1971 с вывода на орбиту станции «Салют» (СССР). Первые станции превышали обычные КК своими размерами и массой всего в 3–4 раза, последующие («Мир», МКС) представляют собой стотонные сооружения длиной в десятки метров. Станции собирают из доставляемых блоков автоматически (автоматич. стыковка) либо с помощью экипажа (ручная стыковка). На станциях обеспечивается постоянное пребывание человека на борту (с периодич. сменой экипажа), доставка грузов, необходимого оборудования, науч. аппаратуры и др. В перспективе предполагается создание орбитальных станций (автоматических или посещаемых) на более высоких земных орбитах, на орбитах Луны и планет Солнечной системы.

К отбору экипажа КК предъявляют повышенные требования. При решении медико-биологич. проблем осн. внимание уделяется изучению влияния на организм человека невесомости, повышенных перегрузок при взлёте и посадке, длительного нахождения в замкнутом пространстве, психологич. совместимости с др. членами экипажа и т. д. В центрах подготовки космонавтов, в институтах медико-биологич. проблем и т. п. создаются спец. установки и тренажёры, имитирующие космич. полёт (в т. ч. с использованием средств авиации), разрабатываются спец. оборудование и медико-биологич. препараты для улучшения самочувствия и продления срока пребывания человека в космосе. Накопленный большой объём знаний о жизнедеятельности человеческого организма в условиях воздействия факторов космич. пространства, динамич. факторов полёта и искусств. среды обитания, а также достижения космич. техники становятся реальными предпосылками для дальнейшего интенсивного освоения космич. пространства.

Наземная инфраструктура

Наземная инфраструктура создаётся для подготовки РН и КА к запуску, проведения самого запуска, для управления полётом КА, осуществления посадки возвратившихся КА и грузов, а также для проведения поисково-спасат. работ при приземлении КА в штатных и нештатных ситуациях.

Комплекс средств, зданий, сооружений, обеспечивающих подготовку и пуск РН и КА, называется космодромом. В нач. 21 в. на Земле построено более десятка космодромов, включая космодром «Морской старт», обеспечивающий пуск ракет и КА с плавающей платформы из любой точки Мирового ок. Для посадки многоразовых спускаемых КА строятся спец. посадочные площадки (аэродромы), для спуска одноразовых КА выбираются равнинные безлюдные места посадки и обеспечиваются поисково-спасат. работы с участием вертолётов и самолётов (при посадке на воду используются мор. корабли). Поисково-спасат. служба занимается эвакуацией посадочного аппарата и экипажа (при пилотируемых полётах), в случае необходимости оказывается мед. помощь. Для управления КА и получения телеметрич. информации об их состоянии на Земле строятся центры управления полётом и наземные пункты приёма информации. Поскольку практически каждый КА является сложной кибернетич. системой, процедура управления им возлагается на систему управления, представляющую собой совокупность функциональных бортовых и наземных систем средств приёма и передачи информации, информационно-вычислит. и исполнит. устройств бортового и наземного базирования, работающих в рамках единого согласованного плана, который обеспечивает временну́ю, пространственную и функциональную синхронизацию, приводящую к достижению поставленных целей. Для осуществления управления также используются спутники связи.

Научные исследования и практическое применение

Космич. исследования дают огромный теоретич. и эксперим. материал для развития наших знаний о Вселенной, Земле, происхождении планет, строении вещества и др. Впервые благодаря КА удалось посмотреть на Землю из космоса, исследовать планеты, звёзды и галактики во всём диапазоне электромагнитных волн, открыть радиац. пояса Земли, получить важные данные о поведении в невесомости всех видов биологич. объектов (от молекул белков, вирусов и бактерий до позвоночных животных, включая человека), изучить особенности протекания в космосе физич. процессов в жидкостях, газах, металлах, полупроводниках, разл. новых конструкционных материалах и покрытиях.

Исследования околоземного космич. пространства позволили выполнить детальное изучение общего магнитного поля Земли (спутники серии «Космос») и высокоширотной магнитосферы («Электрон», «Прогноз»), исследовать динамику структурных изменений ионосферы («Коронас»). Наблюдения за рентгеновским излучением Солнца на протяжении нескольких 11-летних циклов солнечной активности (спутники серии «Интеркосмос», «Гамма», обсерватория «Гранат») вместе с др. исследованиями дали возможность собрать материал, позволивший построить модели, описывающие магнитогидродинамич. процессы при таких явлениях в ионосфере, как магнитные бури, суббури и полярные сияния. Возникло новое науч. направление – исследование «космической погоды».

Данные, полученные в результате полётов КА к планетам и др. телам Солнечной системы, легли в основу комплекса новых науч. дисциплин, таких как физика планетных недр, физика и химия планетных атмосфер, астробиология и др.

Основа прогресса астрофизики и космологии – развитие наблюдат. космич. техники. КА позволяют проводить астрофизич. исследования далёких объектов с помощью телескопов, вынесенных за пределы земной атмосферы (затрудняющей или исключающей возможность мн. видов наблюдений с поверхности Земли). Совокупность астрономич. и астрофизич. наблюдений на многотонных космич. обсерваториях («Астрон», «Гранат», модуль «Квант» станции «Мир», «Хаббл», «Спитцер», «Чандра», «Ньютон», «Интеграл» и др.) позволила учёным сделать выводы, что наш мир более чем на 90% состоит из тёмной материи и тёмной энергии, однако природа их до сих пор неизвестна. Открыты крупномасштабная структура Вселенной (кон. 1970-х – нач. 1980-х гг.) и анизотропия реликтового излучения [спутники «Прогноз-9» (1983) и СОВЕ (1989)].

К. повлияла на многие прикладные науки, на её основе сформировался целый ряд новых науч. направлений, напр. космич. землеведение (исследование Земли из космоса методом дистанционного зондирования). Применение средств К. позволяет решать на принципиально новом уровне задачи с. х-ва, природопользования, экологич. контроля, связи, навигации и др. Получаемая со спутников информация помогает судить о распределении и состоянии растительности (включая состояние посевов), изменении снежного и ледяного покрова, разлива рек, регистрировать лесные пожары и т. п. Со спутников ведутся океанологич. и гидрологич. исследования. В метеорологии ИСЗ применяются для получения картины распределения и движения облаков, предупреждения о приближении циклонов, тайфунов, составления карт теплового излучения Земли; спутники также широко используются в геодезии (см. Геодезический спутник). Космич. средства играют особую интегрирующую роль в формировании единого информац. пространства (напр., мобильная телефонная связь). Они обеспечивают персональный доступ к мировым информац. ресурсам, интеграцию услуг цифрового вещания, связи, навигации и мониторинга (см. Спутниковая связь, Спутниковая система позиционирования). Спутники задействованы для диспетчеризации воздушного, морского и наземного движения, для обеспечения оптимизации маршрутов, увеличивая пропускную способность и безопасность движения.

КА широко используются в целях коллективной и междунар. безопасности (напр., наблюдения за предполагаемым агрессором, в целях предотвращения терроризма). КА оптоэлектронной, радиолокационной и радиотехнич. разведки позволяют получать информацию о расположении террористич. группировок, концентрации войск, боевых морских кораблей и самолётов. Спутники обеспечивают наблюдение за подвижными целями и точное определение координат радиоизлучающих и радиопередающих устройств, вплоть до портативных радиостанций и мобильных телефонов. Ракетные и авиационные высокоточные средства поражения снабжаются необходимой информацией с космич. систем.

В 21 в. К. превратилась в мощный инструмент мировой экономики, способствующий обеспечению нац. безопасности, технологич. независимости и благосостояния граждан планеты. В соответствии с Федеральной космич. программой России на период 2006–15 приоритетными направлениями космич. деятельности являются: мониторинг окружающей среды и околоземного пространства, контроль чрезвычайных ситуаций и экологич. бедствий, исследование природных ресурсов Земли; обеспечение спутниковой связи и вещания на всей территории РФ; реализация космич. проектов в интересах расширения знаний о Земле, Солнечной системе и Вселенной, проведение фундам. науч. исследований в области астрофизики, планетологии, физики Солнца и солнечно-земных связей; отработка технологий произ-ва в космосе новых материалов и высокочистых веществ и др. США, страны Европы, Китай активизировали работы по подготовке пилотируемых полётов к Луне, Марсу, а также по последующему их освоению.

Космич. полёты затрагивают интересы всех стран, поэтому были выработаны нормы междунар. права, регулирующие космич. деятельность (см. Космическое право международное).