А́ТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТА́НЦИЯ

-

Рубрика: Технологии и техника

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

А́ТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТА́НЦИЯ (АЭС), электростанция, на которой для получения электроэнергии используется теплота, выделяющаяся в ядерном реакторе в результате контролируемой цепной реакции деления ядер тяжёлых элементов (в осн. U233,U235,Pu239). Теплота, образующаяся в активной зоне ядерного реактора, передаётся (непосредственно либо через промежуточный теплоноситель) рабочему телу (преим. водяному пару), которое приводит в действие паровые турбины с турбогенераторами.

АЭC в принципе является аналогом обычной тепловой электростанции (ТЭС), в которой вместо топки парового котла используется ядерный реактор. Однако при сходстве принципиальных термодинамич. схем ядерных и тепловых энергоустановок между ними есть и существенные различия. Основными из них являются экологич. и экономич. преимущества АЭС перед ТЭС: АЭС не нуждаются в кислороде для сжигания топлива; они практически не загрязняют окружающую среду сернистыми и др. газами; ядерное топливо имеет значительно более высокую теплотворную способность (при делении 1 г изотопов U или Pu высвобождается 22500 кВт·ч, что эквивалентно энергии, содержащейся в 3000 кг каменного угля), что резко сокращает его объёмы и расходы на транспортировку и обращение; мировые энергетич. ресурсы ядерного топлива существенно превышают природные запасы углеводородного топлива. Кроме того, применение в качестве источника энергии ядерных реакторов (любого типа) требует изменения тепловых схем, принятых на обычных ТЭС, и введения в структуру АЭС новых элементов, напр. биологич. защиты (см. Радиационная безопасность), системы перегрузки отработанного топлива, бассейна выдержки топлива и др. Передача тепловой энергии от ядерного реактора к паровым турбинам осуществляется посредством теплоносителя, циркулирующего по герметичным трубопроводам, в сочетании с циркуляционными насосами, образующими т. н. реакторный контур или петлю. В качестве теплоносителей применяют обычную и тяжёлую воду, водяной пар, жидкие металлы, органич. жидкости, некоторые газы (напр., гелий, углекислый газ). Контуры, по которым циркулирует теплоноситель, всегда замкнуты во избежание утечки радиоактивности, их число определяется в осн. типом ядерного реактора, а также свойствами рабочего тела и теплоносителя.

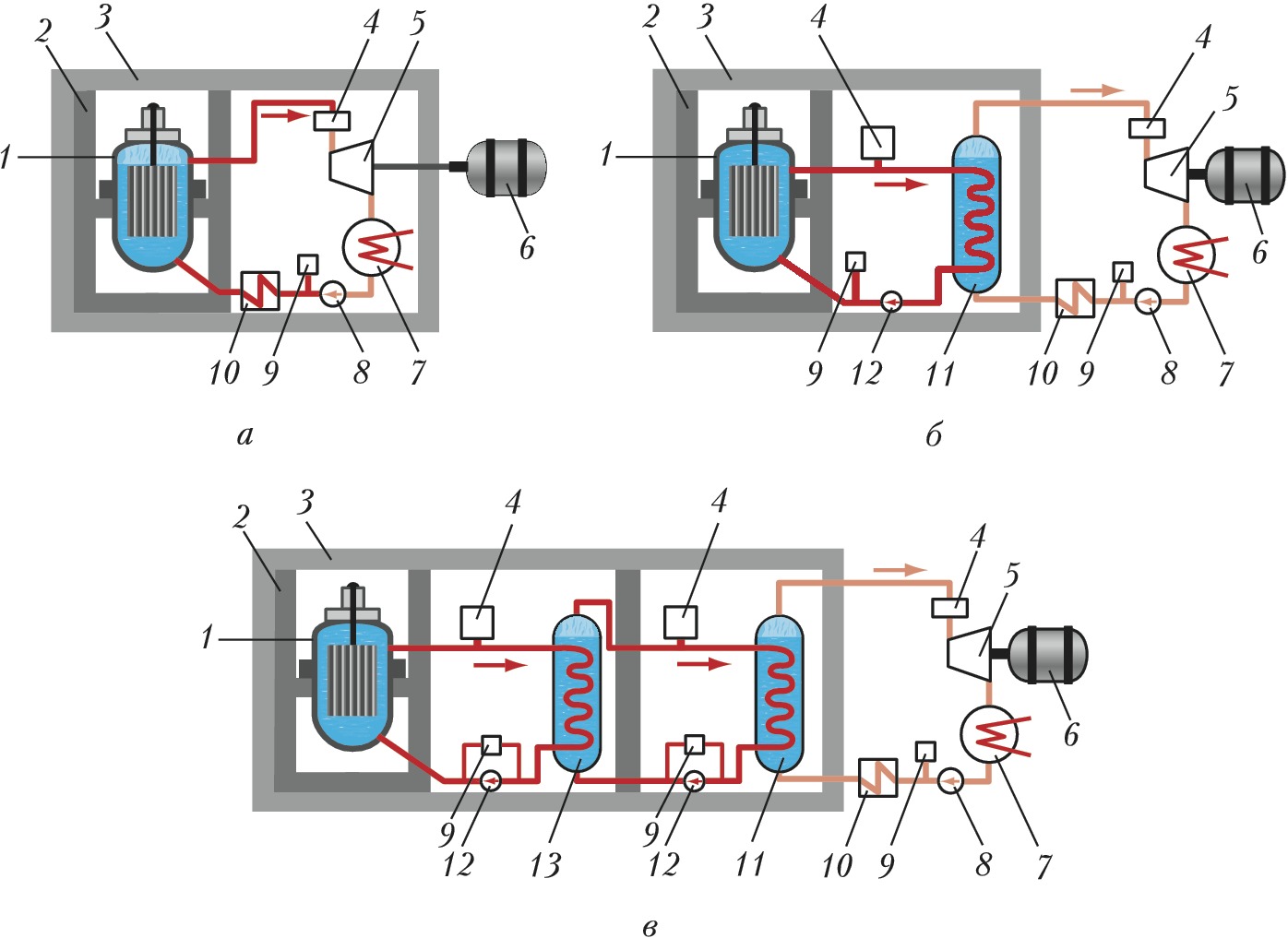

На АЭС с одноконтурной схемой (рис., а) теплоноситель является также и рабочим телом, весь контур радиоактивен и потому окружён биологич. защитой. При использовании в качестве теплоносителя инертного газа, напр. гелия, который не активируется в нейтронном поле активной зоны, биологич. защита необходима только вокруг ядерного реактора, поскольку теплоноситель не радиоактивен. Теплоноситель – рабочее тело, нагреваясь в активной зоне реактора, затем поступает в турбину, где его тепловая энергия преобразуется в механическую и далее в электрогенераторе – в электрическую. Наиболее распространены одноконтурные АЭС с ядерными реакторами, в которых теплоносителем и замедлителем нейтронов служит вода. Рабочее тело образуется непосредственно в активной зоне при нагревании теплоносителя до кипения. Такие реакторы называют кипящими, в мировой ядерной энергетике они обозначаются как BWR (Boiling Water Reactor). В России получили распространение кипящие реакторы с водяным теплоносителем и графитовым замедлителем – РБМК (реактор большой мощности канальный). Перспективным считается использование на АЭС высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (с гелиевым теплоносителем) – ВТГР (HTGR). Кпд одноконтурных АЭС, работающих в закрытом газотурбинном цикле, может превышать 45–50%.

При двухконтурной схеме (рис., б) нагретый в активной зоне теплоноситель первого контура передаёт в парогенераторе (теплообменнике) тепловую энергию рабочему телу во втором контуре, после чего циркуляционным насосом возвращается в активную зону. Первичным теплоносителем может быть вода, жидкий металл или газ, а рабочим телом вода, превращающаяся в водяной пар в парогенераторе. Первый контур радиоактивен и окружается биологич. защитой (кроме тех случаев, когда в качестве теплоносителя используется инертный газ). Второй контур обычно радиационно безопасен, поскольку рабочее тело и теплоноситель первого контура не соприкасаются. Наибольшее распространение получили двухконтурные АЭС с реакторами, в которых первичным теплоносителем и замедлителем служит вода, а рабочим телом – водяной пар. Этот тип реакторов обозначают как ВВЭР – водо-водяной энергетич. реактор (PWR – Power Water Reactor). Кпд АЭС с ВВЭР достигает 40%. По термодинамич. эффективности такие АЭС уступают одноконтурным АЭС с ВТГР, если темп-ра газового теплоносителя на выходе из активной зоны превышает 700 °С.

Трёхконтурные тепловые схемы (рис., в) применяют лишь в тех случаях, когда необходимо полностью исключить контакт теплоносителя первого (радиоактивного) контура с рабочим телом; напр., при охлаждении активной зоны жидким натрием его контакт с рабочим телом (водяным паром) может привести к крупной аварии. Жидкий натрий как теплоноситель применяют только в ядерных реакторах на быстрых нейтронах (FBR – Fast Breeder Reactor). Особенность АЭС с реактором на быстрых нейтронах состоит в том, что одновременно с выработкой электрич. и тепловой энергии они воспроизводят делящиеся изотопы, пригодные для использования в тепловых ядерных реакторах (см. Реактор-размножитель).

Турбины АЭС обычно работают на насыщенном или слабоперегретом паре. При использовании турбин, работающих на перегретом паре, насыщенный пар для повышения темп-ры и давления пропускают через активную зону реактора (по особым каналам) либо через специальный теплообменник – пароперегреватель, работающий на углеводородном топливе. Термодинамич. эффективность цикла АЭС тем выше, чем выше параметры теплоносителя, рабочего тела, которые определяются технологич. возможностями и свойствами конструкц. материалов, применяемых в контурах охлаждения АЭС.

На АЭС большое внимание уделяют очистке теплоносителя, поскольку имеющиеся в нём естеств. примеси, а также продукты коррозии, накапливающиеся в процессе эксплуатации оборудования и трубопроводов, являются источниками радиоактивности. Степень чистоты теплоносителя во многом определяет уровень радиац. обстановки в помещениях АЭС.

АЭС практически всегда строят вблизи потребителей энергии, т. к. расходы на транспортировку ядерного топлива на АЭС, в отличие от углеводородного топлива для ТЭС, мало влияют на себестоимость вырабатываемой энергии (обычно ядерное топливо в энергетич. реакторах заменяют на новое один раз в неск. лет), а передача как электрич., так и тепловой энергии на большие расстояния заметно повышает их стоимость. АЭС сооружают с подветренной стороны относительно ближайшего населённого пункта, вокруг неё создают санитарно-защитную зону и зону наблюдения, где проживание населения недопустимо. В зоне наблюдения размещают контрольно-измерительную аппаратуру для постоянного мониторинга окружающей среды.

АЭС – основа ядерной энергетики. Главное их назначение – произ-во электроэнергии (АЭС конденсационного типа) или комбинир. произ-во электроэнергии и тепла (атомные теплоэлектроцентрали – АТЭЦ). На АТЭЦ часть отработавшего в турбинах пара отводится в т. н. сетевые теплообменники для нагревания воды, циркулирующей в замкнутых сетях теплоснабжения. В отд. случаях тепловая энергия ядерных реакторов может использоваться только для нужд теплофикации (атомные станции теплоснабжения – АСТ). В этом случае нагретая вода из теплообменников первого-второго контуров поступает в сетевой теплообменник, где отдаёт тепло сетевой воде и затем возвращается в контур.

Одно из преимуществ АЭС по сравнению с обычными ТЭС – их высокая экологичность, сохраняющаяся при квалифицир. эксплуатации ядерных реакторов. Существующие барьеры радиац. безопасности АЭС (оболочки твэлов, корпус ядерного реактора и т. п.) предотвращают загрязнение теплоносителя радиоактивными продуктами деления. Над реакторным залом АЭС возводится защитная оболочка (контеймент) для исключения попадания в окружающую среду радиоактивных материалов при самой тяжёлой аварии – разгерметизации первого контура, расплавлении активной зоны. Подготовка персонала АЭС предусматривает обучение на спец. тренажёрах (имитаторах АЭС) для отработки действий как в штатных, так и в аварийных ситуациях. На АЭС имеется ряд служб, обеспечивающих нормальное функционирование станции, безопасность её персонала (напр., дозиметрич. контроль, обеспечение санитарно-гигиенич. требований и др.). На территории АЭС создают врем. хранилища для свежего и отработанного ядерного топлива, для жидких и твёрдых радиоактивных отходов, появляющихся при её эксплуатации. Всё это приводит к тому, что стоимость установленного киловатта мощности на АЭС более чем на 30% превышает стоимость киловатта на ТЭС. Однако стоимость отпускаемой потребителю энергии, выработанной на АЭС, ниже, чем на ТЭС, из-за очень малой доли в этой стоимости топливной составляющей. Вследствие высокой экономичности и особенностей регулирования мощности АЭС обычно используют в базовых режимах, при этом коэф. использования установленной мощности АЭС может превышать 80%. По мере увеличения доли АЭС в общем энергетич. балансе региона они могут работать и в манёвренном режиме (для покрытия неравномерностей нагрузки в местной энергосистеме). Способность АЭС работать длительное время без смены топлива позволяет использовать их в удалённых регионах. Разработаны АЭС, компоновка оборудования которых основана на принципах, реализуемых в судовых ядерных энергетич. установках (см. Атомоход). Такие АЭС можно разместить, напр., на барже. Перспективны АЭС с ВТГР, вырабатывающие тепловую энергию для осуществления технологич. процессов в металлургич., химич. и нефтяном производствах, при газификации угля и сланцев, в произ-ве синтетич. углеводородного топлива. Срок эксплуатации АЭС 25–30 лет. Вывод АЭС из эксплуатации, демонтаж реактора и рекультивация её площадки до состояния «зелёной лужайки» – сложное и дорогостоящее организационно-технич. мероприятие, осуществляемое по разрабатываемым в каждом конкретном случае планам.

Первая в мире действующая АЭС мощностью 5000 кВт пущена в России в 1954 в г. Обнинск. В 1956 вступила в строй АЭС в Колдер-Холле в Великобритании (46 МВт), в 1957 – АЭС в Шиппингпорте в США (60 МВт). В 1976 пущена первая в мире АТЭЦ – Билибинская (Чукотский автономный окр.). Массовое строительство крупных экономичных АЭС началось во 2-й пол. 1960-х гг. Однако после аварии (1986) на Чернобыльской АЭС привлекательность ядерной энергетики заметно снизилась, а в ряде стран, имеющих достаточные собственные традиционные топливно-энергетич. ресурсы или доступ к ним, строительство новых АЭС фактически прекратилось (Россия, США, Великобритания, ФРГ). К нач. 21 в. во всём мире действовало ок. 440 ядерных реакторов суммарной мощностью более 300 ГВт, в т. ч. ок. 110 реакторов – в США, св. 55 – во Франции, 50 – в Японии, 35 – в Великобритании, 29 – в России. Установленная мощность крупных АЭС достигает нескольких тыс. мегаватт; напр., в России – Ленинградская (4000 МВт, 1981), Курская (4000 МВт, 1986), Нововоронежская (2455 МВт, 1980), Смоленская (2000 МВт, 1985), Калининская (2000 МВт, 1986) атомные электростанции.