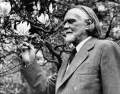

Кодай Золтан

Ко́дай Зо́лтан (Kodály Zoltán) (16.12.1882, Кечкемет – 6.3.1967, Будапешт), венгерский композитор, музыковед-фольклорист, педагог, общественный деятель, член Венгерской академии наук (с 1943; в 1946–1949 президент).

Учился игре на фортепиано, скрипке, виолончели в Надьсомбате (ныне Трнава, Словакия), в 1900–1905 гг. в Академии музыки у Я. Кёслера (композиция) и на философском факультете Будапештского университета. С 1907 г. преподавал в Академии музыки в Будапеште, был её вице-директором в 1919 и 1921–1940 гг. (в 1919, после падения Венгерской советской республики, был отстранён от должности на 2 года). В 1917–1919 гг. сотрудничал в венгерской печати в качестве музыкального критика.

С 1905 г. собирал и изучал фольклор (мелодии записывал с помощью фонографа), в 1906 г. защитил диссертацию о стихотворной строфике венгерских народных песен. Тогда же началось научное и творческое сотрудничество Кодая с Б. Бартоком. В 1907 г. в сёлах Северо-Западной Венгрии Кодай записал архаические напевы, основанные на пентатонике; в дальнейшем установил их связь с фольклором родственных финно-угорских народов Поволжья. Автор многих статей и научных работ (всего записал около 3500 образцов народной музыки).

Фольклорный материал Кодай сочетал с современными средствами выразительности в своих сочинениях: сборнике «Пение» (16 песен на народные тексты, 1907–1909, издан в 1921), 1-м (1909) и 2-м (1918) струнных квартетах, Сонате для виолончели и фортепиано (1910), Дуэте для скрипки и виолончели (1914), вокальных циклах «Запоздавшие мелодии» (на слова венгерских поэтов) и «Две песни» (1912–1916).

Мировую известность Кодаю принёс «Венгерский псалом» («Psalmus Hungaricus», 1923; написан к 50-летию объединения городов Пешт, Буда и Обуда; текст 55-го псалма в переводе Э. Ади для тенора, хора и оркестра; исполнен в 1926, Цюрих), проникнутый настроениями скорби, протеста и надежды народа, страдающего от хортистской диктатуры. В 1927–1928 гг. Кодай выступал в различных городах Европы и США, дирижируя своими произведениями. В конце 1920-х гг. написал ряд хоров для различных составов, главным образом детских.

Как педагог Кодай воспитал несколько поколений венгерских музыкантов (среди учеников – Л. Бардош, М. Хайду, П. Кадоша, Д. Ранки, Р. Шугар, Ф. Сабо, П. Ярданьи, Б. Тардош), сыграл важную роль в развитии движения «Поющая молодёжь». Член Национального венгерского совета по искусству (с 1934).

Патриотическая и демократическая направленность творчества Кодая вызвала нападки хортистской печати. В 1937 г. Кодай запретил исполнение своих произведений в Германии и Италии, публично выступал против фашизма; как и Барток, после аншлюса (1938) расторг отношения с венским издательством Universal Edition. После 1945 г. Кодай принимал участие в реорганизации венгерских музыкальных учреждений, с 1949 г. почётный президент Союза венгерских музыкальных деятелей, с 1951 г. председатель Венгерского музыковедческого общества, с 1961 г. президент Международного совета по народной музыке, с 1964 г. почётный президент Международного общества музыкального воспитания. С 1946 г. Кодай часто посещал страны Западной Европы и США в качестве дирижёра, учёного-фольклориста и педагога. Дважды приезжал в СССР (1947, 1963), был председателем музыкальной секции общества «Венгрия – СССР» (с 1958).

Наряду с Бартоком, Кодай – основоположник современной венгерской композиторской школы, завоевавшей мировое признание. В глубоко национальном музыкальном языке Кодая органично сплавлены классическая европейская традиция и музыкальная стилистика начала 20 в. (неоклассические, романтические и импрессионистские тенденции). Кодай следовал метрическим особенностям венгерского национального музыкального фольклора (крестьянского и городского), характерным интонациям венгерской народной речи. В творчестве Кодая претворены специфические черты венгерского национального характера. Главный персонаж героико-комической оперы «Хари Янош» (1926, Королевская опера, Будапешт), легендарный крестьянин-солдат, воплощает, по словам Кодая, «фантазию венгерских сказочников, олицетворяя вечный венгерский оптимизм». Картины народной жизни даны в сценах из быта венгерской деревни (сценическая кантата «Секейская прядильня», 1924; 2-я редакция – 1932, там же). Венгерскому освободительному движению 18 в. посвящена опера «Цинка Панна» (1948, Венгерская государственная опера). Народная музыка использована и в оркестровых сочинениях Кодая – сюите «Хари Янош» (1927), вариациях на тему народной песни «Взлетела пава» (1939), «Танцах Марошсека» (1929), «Танцах Галанты» (1933; в них, как и в Интермеццо из «Хари Яноша», используется вербункош), а также в хоровой музыке Кодая («Картины Матры», 1931; «Иисус и торгаши», 1934; 4-голосный канон «К венграм», 1936; «Забытая песнь Балинта Балашши», 1942). В церковной хоровой музыке а капелла нашла выражение традиция высокой европейской хоровой культуры 16–17 вв. («Те Deum Будайской крепости», к 250-летию освобождения Буды от власти турок, 1936).

После смерти Бартока (1945) Кодай продолжил начатое ими совместно издание многотомного собрания «Фонд венгерской народной музыки» («Corpus Musicae Popularis Hungaricae», с 1951; при жизни Кодая вышло 5 томов). Инициатор издания и главный редактор (1961–1967) журнала Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Будапешт).

Государственная премия Кошута (1948, 1952, 1957).