ГАГАУ́ЗЫ

-

Рубрика: Этнология

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

ГАГАУ́ЗЫ (самоназвание – gagauzlar), тюркоязычный народ в сев.-зап. Причерноморье. Живут в осн. в историч. обл. Буджак на юге Молдавии (автономно-территориальное образование Гагаузия – Гагауз-Ери), а также в прилегающих районах Украины (Одесская и Запорожская области). Численность в Молдавии 147,7 тыс. чел. (2004, перепись), в т. ч. в Гагаузии – 128,6 тыс. чел., Украине – 31,9 тыс. чел. (2001, перепись). Проживают также в Болгарии (Варненский и Добричский округа – 1,4 тыс. чел.), Румынии (1,2 тыс. чел.), Греции (40 тыс. чел.), Турции (14 тыс. чел.), России (12,2 тыс. чел. – 2002, перепись, в т. ч. компактная группа в Прохладненском р-не Кабардино-Балкарии), Казахстане, Узбекистане; в России и Ср. Азии часто называют себя болгарами. Говорят на гагаузском языке; русским владеют св. 90% Г. Верующие – православные.

Существуют различные гипотезы о происхождении Г. В отеч. тюркологии распространена теория об их происхождении от христианизированных тюркоязычных кочевников юж.-рус. степей (булгар, печенегов, половцев, огузов, торков); в Турции – от малоазийских тюрок-сельджуков, переселившихся на Балканы в 13 в. под рук. султана Изеддина Кейкавуса и основавших совместно с осевшими здесь ранее тюрками Сев. Причерноморья Добруджанское кн-во (Узи-Эйя-лет – «Огузская держава») с центром в г. Корбуна (разбито Османами в 1417); в Болгарии – от отуреченных болгар, в Греции – от греков. Последние две гипотезы опираются на существование у Г. в 19 в. групп «настоящих Г.» (хасыл гагаузлар), воспринявших православие от греков и приверженных к визант. культурному наследию, и «болгарских Г.», близких по культуре к болгарам. Вероятнее всего, в этногенезе Г. принимали участие все вышеназванные группы. В ходе рус.-тур. войн 18 – сер. 19 вв., в которых Г. выступали на стороне России, они переселились в степи Юж. Бессарабии, покинутые ногайскими татарами. Во время проведения столыпинской реформы (1906–17) группа Г. переселилась из Бессарабии в Казахстан и Узбекистан. Во 2-й пол. 20 в. сложилась интеллигенция и политич. элита. В 1989 возникло движение «Гагауз-Халкы», по инициативе которого в 1989 была провозглашена Гагаузская авт. республика в составе Молд. ССР, а в 1990 – Независимая Гагаузская Республика в составе СССР. Конфликт с руководством Республики Молдова, не признавшим обе самопровозглашённые республики, был разрешён в 1994 принятием Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии – Гагауз-Ери». В июле 2006 в Комрате прошёл Всемирный конгресс гагаузов.

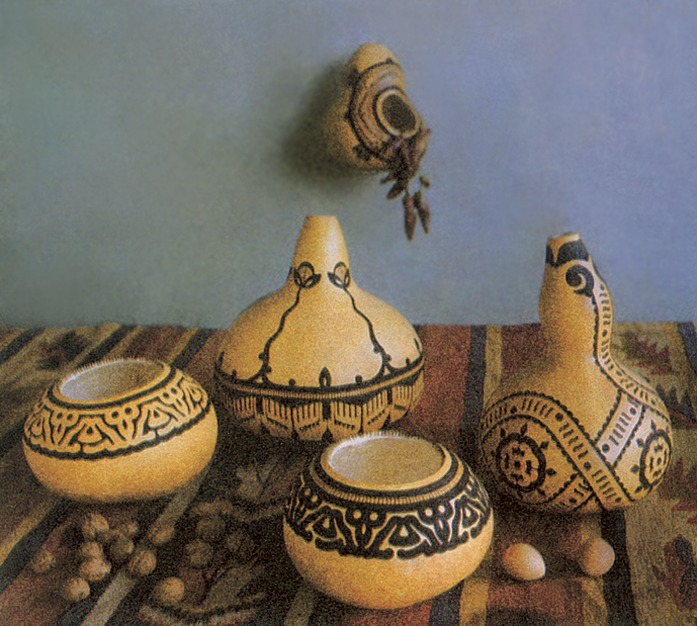

К нач. 20 в. осн. занятиями Г. были скотоводство (в осн. овцеводство) и земледелие, сочетающее хлебопашество с огородничеством, садоводством и виноградарством. Развиты ткачество из шерсти и шёлка, изготовление ковров. Традиц. жилище – 3-камерный дом (бююк, евь) с завалинкой (приспа) и верандой на дерев., позднее кирпичных, столбах вдоль фронтальной стены. Комнаты украшали коврами (красные розы в обрамлении из зелёных листьев на чёрном фоне), ткаными половиками, вышитыми полотенцами. Характерны низкие обеденные столики (софра). К дому пристраиваются кухня и др. хозяйств. помещения. Женщины носили туникообразную рубаху и безрукавное платье с широким шерстяным красным поясом и передником, зимой – платье с рукавами, суконную кофту и овчинную безрукавку (жугрантлы минтанка), орнаментиров. кожаной аппликацией. Обязательно большое количество украшений, в т. ч. ожерелья из золотых монет (лифт); число лифтов свидетельствовало о достатке родителей невесты или жениха. Мужская традиц. одежда – рубаха, широкие суконные штаны, широкий красный пояс, летняя суконная шляпа или зимняя меховая шапка (колпак); чабаны носили меховые штаны (мешин), безрукавку-минтанку и короткую куртку, декориров. красной или чёрной строчкой (кюрк). Пища сохраняет элементы кочевой традиции (способы обработки молока, хранения мяса, творога, брынзы в шкуре или в сосудах из тыквы – сусаках; пресные лепёшки-питы выпекались в стоящей во дворе или на кухне печи). Популярные блюда – слоёные пироги с творогом и брынзой (кыырма), фарширов. бараниной со специями желудки (каурма). По праздникам обязательно готовят холодец, во время жертвоприношений (курбан) – пшеничную кашу (булгур). Осн. напиток – красное вино. Календарная обрядность связывает Г. как с тюрк. кочевнической, так и с балканской традицией: так, Волчьи праздники (Джанавар Йортулары), открывающие зимний цикл (середина ноября), объединяют Г. с др. тюркоязычными народами; колядование (колядки в осн. исполнялись на болг. яз.) и др. обходные обряды на Святки, освящение виноградников в день Св. Трифона [Трифун Гюню Trifun Günü – 1(14) февр.], обряды с девушками-лазарками в Лазареву субботу, обряд вызывания дождя с Пеперудой (Пипирудой) 1(14) мая и др. – с болгарами.

Устное творчество. Для свадебных песен характерны типичные для славян мотивы горестного расставания невесты с родным домом; представлены также поминальные, колыбельные и др. песни. Необрядовый фольклор – дастанный эпос, легенды о лушницах, предсказывающих судьбу ребёнка, волшебные сказки, отражающие древний культ волка. Нар. музыка объединяет черты, свойственные муз. культуре тюрков (преобладание одноголосия), молдаван, юж. славян и др. соседних народов (жанры, инструменты). Распространены диатонич. лады с преобладанием натуральных мажора и минора, ангемитоника, в заключит. каденциях часто используется альтерация. Вокальная музыка разделяется на 2 стиля: «турку» (объединяет песни разных жанров – лирич., эпич., свадебные, сиротские, баллады, плачи) и «маани» (частушки). Инструментальная музыка включает сольные наигрыши, пьесы, танцевальную музыку, исполняемую соло и ансамблем; её характерная черта – сложность и разнообразие ритмов. Популярны танцы «Кадынжа» (в муз. записи размер ), «Аар ойун» (), «Фырли кундак» (), обрядовые мелодии «Гелин хавасы» (мелодия невесты), «Аламак авасы» (плач), «Пернеля» (пастушеская). Среди инструментов: свирель, кавал, гайда, скрипка, кауш (3-струнный смычковый вроде болг. гадулки), кобза, разл. идиофоны.