КАРАЧА́ЕВЦЫ

-

Рубрика: Этнология

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

КАРАЧА́ЕВЦЫ (самоназвание – кърачайлыла; абх. – акарач, азухо, алан; адыг. – карагъуэй, каршагъуэй, черигъуэй; осет. – ашшон, хъарашон, хъараше), тюрк. народ в России, осн. население Карачаево-Черкесии. Составляют большинство населения г. Карачаевск, Джегутинского, Карачаевского, Малокарачаевского, Прикубанского районов, ок. 50% населения Зеленчукского и менее 40% населения Урупского районов. Значит. число К. живёт в Черкесске, а также в г. Кисловодск Ставропольского края. Численность в Карачаево-Черкесии 169,2 тыс. чел., всего в России 192,2 тыс. чел. (2002, перепись). Живут также в Турции, Египте, Сирии, США и др. Общая численность ок. 300 тыс. чел. За рубежом К. называют также выходцев из Балкарии. Говорят на карачаево-балкарском языке, ок. 95% владеют рус. яз. Верующие – мусульмане-сунниты.

Имеют общее происхождение, культуру и язык с балкарцами. В 16–18 вв. территория расселения К. и балкарцев называлась Карачай, или Карачи, а её население – карачолс, карачиолис, герач-халк. Первое упоминание о Карачае, или Карачеркасской земле, встречается в рус. источниках – в отписке посольства Моск. гос-ва к крымскому хану 1501. В ходе монголо-тат. нашествия и походов Тимура (13–14 вв.) этнич. территория К. сузилась до верховьев Терека и Кубани. После Кавказской войны 1817–1864 часть К. переселилась в Османскую империю. В 1865–71 земли К. составляли Эльбрусский округ Кубанской обл. В 1917 в составе Горской республики был образован Карачаево-Балкарский штат, в 1920 в составе Горской АССР – Карачаевский нац. округ. В 1922 образована Карачаево-Черкесская АО, в 1926 – Карачаевская АО. В 1943 были депортированы в Ср. Азию, после 1957 большинство К. вернулось на родину.

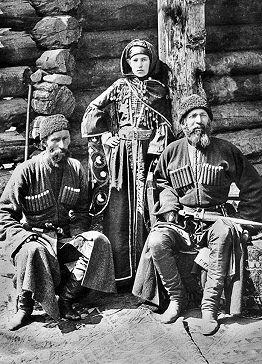

Традиц. культура типична для народов Кавказа (см. в ст. Азия). Осн. занятия – отгонное скотоводство и террасное земледелие. Были развиты резьба по дереву и камню, ковроткачество, произ-во войлока. Жилище (т. н. карачаевский дом) срубное, с двускатной кровлей и пристенным очагом-камином. Знать строила «деревянные замки» (башы джабылгъан арбаз), жилые и хозяйств. помещения которых выходили на внутренний двор с галереей, опирающейся на 4-угольные в сечении забутованные внутри и оштукатуренные снаружи колонны. Из одежды своеобразны короткая мужская накидка из войлока или шкуры с капюшоном (гебенек), шуба (тёречиле кийим, тёречилени тонлары) из волчьего или беличьего меха, которую надевали судьи.

Общество делилось на сословия: знать (бий, чанка и тума, или эсекку-эльтуд), дворяне, или уздени (потомственные – белые уздени, сырмаёзденле, или сыйлыёзденле, трёх разрядов: уллуёзденле, сараймаёзденле и кертиёзденле; незнатные – чёрные уздени, караёзденле, или сыйсызёзденле, трёх разрядов: тюзёзденле, тёгерекёзденле и тёбенёзденле, или каракишиле), и крестьяне (государственные – эскиазатла, азатла, или саркитле; владельческие – къулла и къаракъулла). Селения (тийре) были княжескими (бий-кьабак), узденскими (ёзден-кьабак), крестьянскими (къул-къабак) и селениями вольноотпущенников (азатла-къабак), объединялись в общества (джамааты, джамагъаты), управлявшиеся представителями князя – некхудами. Из узденей формировалась княжеская дружина. Князья имели также военизиров. отряды кулказаков (къулкъазакълар), которые проживали в специально для них построенных казармах. Адм. центр Карачая находился в Кюннюм-Къала (возле совр. сёл Карт-Джурт, Хурзук и Учкулан). Традиц. управление в целом сохранялось до сер. 19 в.

К. имеют развитый домусульманский пантеон, возглавляемый Тейри (Хан Тейри, Тейри-Хан); в него входили и христианские персонажи: Байрым (от Марием – Дева Мария) – покровительница материнства, Барас (от св. Параскевы Пятницы) – покровительница ткачества, Гюрге (от св. Георгия) – покровитель дорог в иной мир, Элия (от св. Илии) – молнии и т. д. С божеством грома Чоппа был связан праздник Чоппа-Той, весной отмечали праздник Голлу. Среди К. распространились суфийские ордена Кадирийя (18 в.) и Накшбандийя (нач. 20 в.). Муз. фольклор К. един с балкарским.