Кривая Филлипса

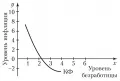

Крива́я Фи́ллипса, показывает краткосрочную обратную зависимость между уровнями инфляции и безработицы.

Эта зависимость названа в честь английского учёного (новозеландского происхождения) О. Филлипса (1914–1975), который в 1958 г. провёл экономико-статистический анализ, показавший наличие сильной обратной связи между темпом роста номинальной заработной платы и безработицы в Великобритании (Phillips. 1958). В последующих исследованиях подобная взаимосвязь была обнаружена и в других странах, а темп роста номинальной заработной платы (т. е. инфляция заработной платы) был заменён на темп роста потребительских цен (инфляцию цен или просто инфляцию) (Samuelson. 1960). Эти исследования имели серьёзный научный и политический резонанс, поскольку подкрепляли гипотезу, в соответствии с которой стимулирование совокупного спроса и связанное с ним некоторое увеличение инфляции рассматривалось в качестве эффективного способа борьбы с безработицей. С тех пор кривая, характеризующая возможность «размена» между инфляцией и безработицей, получила в экономической теории имя Филлипса (рис. 1).

Рис. 1. «Размен» между инфляцией и безработицей (краткосрочная кривая Филлипса).В 1960-х гг. западноевропейские страны, рассматривавшие безработицу в качестве основной опасности в экономической сфере, активно проводили политику стимулирования совокупного спроса, позволившую обеспечить высокую динамику экономического роста и занятости. Но со временем выяснилось, что возможности «размена» большей инфляции на меньшую безработицу устойчиво менялись в худшую сторону: если в 1960-х гг. нулевая инфляция наблюдалась при безработице в 2,5 %, то 1970-е гг. показали, что инфляция и безработица могут одновременно превышать 5 %. Иными словами, постепенно кривая Филлипса сдвигалась вверх (рис. 2), позволяя достигать один и тот же уровень занятости ценой всё более высокой инфляции. В конечном счёте это привело к тому, что проблема инфляции и связанные с ней социально-экономические издержки вытеснили на второй план проблему занятости.

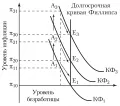

Рис. 1. «Размен» между инфляцией и безработицей (краткосрочная кривая Филлипса).В 1960-х гг. западноевропейские страны, рассматривавшие безработицу в качестве основной опасности в экономической сфере, активно проводили политику стимулирования совокупного спроса, позволившую обеспечить высокую динамику экономического роста и занятости. Но со временем выяснилось, что возможности «размена» большей инфляции на меньшую безработицу устойчиво менялись в худшую сторону: если в 1960-х гг. нулевая инфляция наблюдалась при безработице в 2,5 %, то 1970-е гг. показали, что инфляция и безработица могут одновременно превышать 5 %. Иными словами, постепенно кривая Филлипса сдвигалась вверх (рис. 2), позволяя достигать один и тот же уровень занятости ценой всё более высокой инфляции. В конечном счёте это привело к тому, что проблема инфляции и связанные с ней социально-экономические издержки вытеснили на второй план проблему занятости.

Рис. 2. Долгосрочная и краткосрочная кривые Филлипса.Заслуга теоретического объяснения постепенного сдвига кривой Филлипса вверх в западноевропейских странах в 1960–1970-х гг. принадлежит американскому экономисту М. Фридмену. Это объяснение основано на необходимости разграничения эффектов разового и систематического стимулирования совокупного спроса при помощи увеличения количества денег в обращении (денежного предложения).

Рис. 2. Долгосрочная и краткосрочная кривые Филлипса.Заслуга теоретического объяснения постепенного сдвига кривой Филлипса вверх в западноевропейских странах в 1960–1970-х гг. принадлежит американскому экономисту М. Фридмену. Это объяснение основано на необходимости разграничения эффектов разового и систематического стимулирования совокупного спроса при помощи увеличения количества денег в обращении (денежного предложения).

Предположим, что экономика находится в точке E1, характеризующейся абсолютной стабильностью цен, т. е. нулевой инфляцией. В этот момент правительство увеличивает совокупный спрос за счёт разового увеличения денежного предложения. Действие трансмиссионного механизма приведёт к снижению процентной ставки и увеличению выпуска и занятости. В силу возрастающего спроса на труд начнётся рост заработной платы и цен. Соответственно экономика перейдёт в точку A1. Однако это лишь первоначальный (краткосрочный) результат. Начавшийся рост цен станет снижать реальное денежное предложение, отчего начнёт расти процентная ставка. Совокупный спрос, а с ним и производство будут постепенно сокращаться, а экономика возвращаться из точки A1 в исходную точку E1. При этом общий уровень цен повысится, но темп их роста (инфляция) вернётся к прежнему нулевому значению (π10). Таким образом, эффект «размена» между инфляцией и безработицей (ему соответствует переход из точки E1 в точку A1) оказывается временным, а скорость возврата экономики в исходную точку E1 зависит от гибкости заработной платы и цен. Именно поэтому классическую кривую Филлипса называют краткосрочной.

В рассмотренном варианте правительство может попытаться не допустить возврата экономики из точки A1 в точку E1, продолжая наращивать денежное предложение. Однако в этом случае возрастёт инфляция и экономика окажется в точке A2, т. е. на более высокой краткосрочной кривой Филлипса – КФ2. Если темп роста денежного предложения стабилизируется на новом уровне, то экономика постепенно окажется в точке E2. Это произойдёт потому, что постепенно уровень инфляции сравняется с темпом роста номинального денежного предложения и составит π20, а потому реальное денежное предложение вернётся к тому значению, которое у него было в самом начале. Противостоять такому развитию событий правительство может лишь при помощи дальнейшего увеличения темпов роста денежного предложения, что переведёт экономику на ещё более высокую кривую Филлипса – КФ3. Таким образом, оказывается, что постоянное поддержание высокого уровня занятости при помощи стимулирования совокупного спроса неизбежно приводит к росту инфляции. Причём долгосрочный уровень занятости, к которому экономика возвращается после стабилизации динамики денежного предложения, оказывается одним и тем же. Но это и означает, что в долгосрочном плане масштабы занятости не зависят от инфляции, или, по определению М. Фридмена, кривая Филлипса трансформируется в вертикальную прямую.

В 1995 г. Дж. Робертсом была предложена т. н. неокейнсианская версия кривой Филлипса, которая используется в большинстве современных экономико-математических моделей (Roberts. 1995).