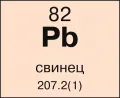

Свинец

Свине́ц (лат. Plumbum), Pb, химический элемент IV группы короткой формы (14-й группы длинной формы) периодической системы; атомный номер 82, атомная масса 207,2 а. е. м. Природный свинец – смесь стабильных изотопов 204Рb (1,4 %), 206Рb (23,6 %), 207Рb (22,6 %) и 208Рb (52,4 %); 206Рb, 207Рb и 208Рb – члены природных радиоактивных рядов соответственно 238U, 235U и 232Th; природные радиоизотопы 210Рb (наиболее долгоживущий, период полураспада T1/2 22,3 года), 211Рb, 212Рb и 214Рb. Наиболее долгоживущий искусственный радиоизотоп 205Pb (T1/2 около 15,3 млн лет).

Историческая справка

Свинец выплавляли из руды в Месопотамии, Малой Азии, Египте, Греции и Риме 8 тыс. лет назад; вероятно, это первый известный человеку металлургический процесс. Свинец применяли для покрытия керамики глазурью, изготовления монет и статуй (Древний Египет), листовой свинец служил настилом для сохранения влаги (Вавилон), материалом труб водопровода, обшивки деревянных корпусов кораблей (Древний Рим), кровли зданий (Британия) и др. Использовали свинец для очистки золота и серебра методом купелирования. Геродот в 5 в. до н. э. писал о методе укрепления железных и бронзовых скоб в каменных плитах путём заливки отверстий свинцом. Такие скобы были найдены при раскопках Микен. С изобретением огнестрельного оружия свинец стал материалом для изготовления пуль и дроби. Вплоть до 17 в. свинец путали с оловом (лат. plumbum album – «белый свинец», т. е. олово; лат. plumbum nigrum – «чёрный свинец», собственно свинец). Происхождение названия «свинец» неясно.

Распространённость в природе

Содержание свинца в земной коре 1,3·10−3 % по массе, в водах океана 0,03 мкг/дм3, в речных водах 0,2–8,7 мкг/дм3. Природный фон в атмосфере 2·10−9–5·10−4 мкг/м3. В теле взрослого человека содержится 7–15 мг Pb. Известно около 80 минералов, содержащих Pb; промышленное значение имеют галенит PbS, англезит PbSO4, церуссит РbСО3, пироморфит Pb5(PO4)3Cl. В месте залегания свинцовых руд почва, растения и воды содержат до 1 % Pb.

Свойства

Конфигурация внешних электронных оболочек атома свинца 6s26p2; степени окисления +2 (наиболее характерная) и +4; энергии последовательной ионизации соответственно равны 715, 1450, 3081 и 4082 кДж/моль; электроотрицательность по Полингу 2,33; атомный радиус 175 пм, ковалентный радиус 146 пм, ионные радиусы (в скобках даны координационные числа) РbIV 79 пм (4), 92 пм (6), РbII 112 пм (4), 133 пм (6).

Образец свинца.Свинец – металл синевато-серого цвета, легкоплавкий, tпл 327 °C, tкип 1751 °C; плотность 11 341,5 кг/м3 (20 °C); кристаллизуется в гранецентрированной кубической решётке. Свинец хороший поглотитель рентгеновского и γ-излучения; поперечное сечение захвата тепловых нейтронов около 0,2·10−28 м2. Слабо тепло- и электропроводен; диамагнетик; температура перехода в сверхпроводящее состояние 7,2 К. Свинец мягок, пластичен, легко прокатывается в тончайшие листы. Твёрдость по Бринеллю 25–40 МПа; относительное удлинение при разрыве 50–70 %. Свинец практически не растворяет газообразные N2, CO, CO2, O2, SO2, H2.

Образец свинца.Свинец – металл синевато-серого цвета, легкоплавкий, tпл 327 °C, tкип 1751 °C; плотность 11 341,5 кг/м3 (20 °C); кристаллизуется в гранецентрированной кубической решётке. Свинец хороший поглотитель рентгеновского и γ-излучения; поперечное сечение захвата тепловых нейтронов около 0,2·10−28 м2. Слабо тепло- и электропроводен; диамагнетик; температура перехода в сверхпроводящее состояние 7,2 К. Свинец мягок, пластичен, легко прокатывается в тончайшие листы. Твёрдость по Бринеллю 25–40 МПа; относительное удлинение при разрыве 50–70 %. Свинец практически не растворяет газообразные N2, CO, CO2, O2, SO2, H2.

Свинец – химически инертен. В сухом воздухе не окисляется, во влажном – тускнеет, покрываясь плёнкой оксидов, переходящих в присутствии СО2 в осно́вную соль состава Рb2(CO3)(ОН)2. С кислородом образует оксиды Рb2О, РbО, РbО2, Рb3О4, Рb2О3. При комнатной температуре не реагирует с разбавленными H2SO4 и НСl, т. к. на поверхности образуются труднорастворимые PbSO4 и РbСl2. С разбавленными азотной и уксусной кислотами образует хорошо растворимые Pb(NO3)2 и Рb(СН3СОО)2, с концентрированной серной и соляной кислотами при нагревании – растворимые Pb(HSO4)2 и Н2[РbСl4]. Взаимодействует с HF и щелочами в водном растворе только при нагревании, реагирует с лимонной, муравьиной и винной кислотами. Растворимые соли Pb(II) подвержены гидролизу, который при кипячении растворов приводит к осаждению осно́вных солей.

Производные Pb(IV) можно получить электролизом подкислённых растворов солей Pb(II). Наиболее известные среди них сульфат свинца(IV) Pb(SO4)2 и ацетат свинца(IV) Рb(ОСОСН3)4. Производные Pb(IV), как правило, подвергаются необратимому гидролизу; в случае PbCl4 под действием воды происходит образование PbCl2 и выделение Cl2 (окислительно-восстановительная реакция). При разрядке свинцового аккумулятора Pb(IV) служит окислителем (). С расплавами щелочей оксиды Pb(IV) и Pb(II) дают двойные оксиды, например (Na2Pb)O3, (Na2Pb)O2; в концентрированных растворах щелочей при нагревании образуются гидроксокомплексы типа Na2[Рb(ОН)6].

При нагревании свинец реагирует с галогенами, образуя производные Pb(II) и Pb(IV): РbI2, РbВr2, PbCl2, РbВr4, PbCl4, PbF4; с серой при нагревании свинец даёт PbS. Гидриды для свинца не характерны. Важное органическое производное свинца – тетраэтилсвинец Pb(C2H5)4.

Получение

Основной источник Pb – сульфидные полиметаллические руды. Обогащая руды (1–5 % Рb) методом флотации, получают свинцовые концентраты (содержащие 40–75 % Рb, 5–10 % Zn, до 5 % Сu, благородные металлы и Bi). Технология получения свинца включает агломерирующий обжиг сульфидных концентратов, шахтную восстановительную плавку агломерата и рафинирование чернового свинца. При обжиге PbS окисляется кислородом воздуха, продуваемого в расплав, содержащий добавки флюсов (SiO2, CaCO3, Fe2O3): . В готовом агломерате содержится 35–45 % Рb и 1,2–3 % S (в том числе в виде сульфатов). Агломерат смешивают с коксом и направляют на восстановительную плавку в шахтные печи, в которые подаётся воздух или воздушно-кислородная смесь. В печи протекает двухстадийная экзотермическая реакция ( и ), продукт которой – черновой свинец (извлечение Рb достигает 90–94 %). Отходы процесса плавки (шлаки) направляются на дальнейшую переработку для извлечения Zn. Образующаяся при шахтной плавке (и агломерации) пыль служит исходным сырьём для извлечения редких и рассеянных элементов. Черновой свинец содержит 93–98 % Рb и примеси: Сu (1–5 %), Sb, As, Sn (0,5–3 %), Bi (0,05–0,4 %) и др. Очистку чернового свинца производят пирометаллургическим или электролитическим способом. Объём мирового производства свинца около 10,18 млн т/год (2018).

Применение

До 45 % от общего потребления свинца идёт на производство электродов аккумуляторов; до 20 % – на изготовление проводов, кабелей и покрытий к ним. Свинец используют для изготовления футеровки, труб и аппаратуры в химической промышленности. Применяют сплавы свинца с Sn, Са, Sb, Cu, As, Cd. В строительстве свинец используют в качестве изоляции, уплотнителя швов, стыков, при создании сейсмостойких фундаментов, в военной технике – для изготовления шрапнели и сердечников пуль. Экраны из свинца служат для защиты от радиоактивного и рентгеновского излучений. Соединения свинца входят в состав пигментов, эмалей, стёкол, керамики, материалов оптоэлектроники и т. д.

Свинец токсичен. Основные источники загрязнения свинцом окружающей среды: металлургические предприятия, выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания, сточные воды промышленных предприятий и др.