ИОНООБМЕ́ННЫЕ СМО́ЛЫ

-

Рубрика: Химия

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

ИОНООБМЕ́ННЫЕ СМО́ЛЫ, синтетич. органич. иониты; состоят из углеводородного каркаса (матрицы) и прочно связанных с ним ионогенных групп, способных к эквивалентному обмену ионов на др. ионы из раствора электролита. Впервые И. с. синтезированы в 1935 англ. химиками Б. Адамсом и Э. Холмсом.

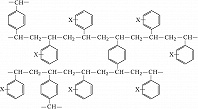

Наиболее распространённым способом получения И. с. является введение ионогенных групп в сетчатые полимеры, в осн. в сополимеры стирола, метилметакрилата или др. мономеров с дивинилбензолом в качестве сшивающего агента (содержание дивинилбензола обычно 4–16% по массе). На схеме показано строение ионообменной смолы на основе сополимера стирола и дивинилбензола (Х – ионогенная группа).

По знаку заряда обменивающихся ионов различают катионо- и анионообменные смолы. Ионогенные группы могут быть разной природы: сильнокислотные, напр. $\ce{SO_3^{-}H^+}$, и сильноосно́вные, напр. $\ce{N^+(CH_3)_3Cl^{–}}$, способные обменивать ионы в широком диапазоне значений $\ce{pH}$; среднекислотные, напр. $\ce{COOH}$, и слабокислотные, напр. $\ce{OH}$, обменивающие ионы при $\ce{pH>7 }$ и $\ce{pH>10}$ соответственно; среднеосно́вные, напр. третичные амины, и слабоосно́вные, напр. вторичные амины, обменивают ионы при $\ce{pH<7}$. И. с., содержащие одновременно катионо- и анионообменные группы, называются амфотерными ионитами или полиамфолитами. Полиамфолиты, способные образовывать комплексные соединения с ионами металлов – напр. содержащие группы $\ce{CH_2N(CH_2COOH)_2}$, $\ce{CH_2NHCH_2P(O)(OH)_2}$ в бензольном кольце, называют также хелатообразующими смолами.

И. с. могут быть монофункциональными, т. е. содержать ионогенные группы только одного типа (напр., сульфокислотные И. с.), или полифункциональными (напр., сульфофенольные И. с.). В последнем случае разные ионогенные группы способны к ионному обмену при разных величинах $\ce{рН}$.

И. с. и материалы на их основе производят в виде гранул (зёрен) разного размера сферич. или неправильной формы, порошков, волокон, тканей, мембран. Наиболее важны (по объёму применения) зернёные И. с.; ими заполняют колонны массообменных аппаратов.

Различают гелевые (микропористые) и макропористые И. с. Частицы гелевых И. с. гомогенны, ионогенные группы в них равномерно распределены по объёму зерна. Макропористые И. с. гетерогенны, их зёрна пронизаны системой пор со ср. диаметром 20–130 нм. Макропористые И. с. характеризуются более высокой осмотич. устойчивостью, а также способностью к ионообменной сорбции крупных органич. ионов. Спец. класс составляют И. с., содержащие ионогенные группы только в поверхностном слое; они используются в аналитич. химии (см. в ст. Ионообменная хроматография).

При обычных условиях И. с. – устойчивые материалы и могут длительно (месяцы и годы) использоваться в ионообменных циклах. Термич. устойчивость И. с. зависит от их природы: сильнокислотные катиониты устойчивы при темп-рах до 80–100 °C, слабокислотные – до 130–150 °C, сильноосно́вные аниониты – до 60 °C, слабоосно́вные – до 80–100 °C. Обменная ёмкость И. с. зависит от природы обменных групп, структуры ионита, $\ce{рН}$ раствора и составляет 1–12 ммоль/г.

Наибольшее применение имеют сильнокислотные И. с. с сульфогруппами и сильноосно́вные И. с. с четвертичными аммониевыми группами на основе сополимера стирола и дивинилбензола, т. к. они используются в наиболее крупномасштабных процессах (обессоливание и умягчение природных вод и др. растворов). Для наиболее полного удаления ионов электролитов из растворов применяют И. с. разной природы.

Для извлечения ионов из растворов с высоким содержанием органич. веществ используют аниониты на основе сополимеров акриловой кислоты или акрилонитрила с дивинилбензолом, которые характеризуются низкой сорбцией органич. веществ. Слабокислотные И. с. на основе сополимеров акриловой или метакриловой кислоты с дивинилбензолом применяют для устранения временной жёсткости воды, сорбции ионов металлов, а также извлечения органич. веществ фармакологич. назначения. В макропористых И. с., предназначенных для сорбции больших органич. молекул, для сшивания полиакриловой или полиметакриловой кислот используют диметакрилат три- или диэтиленгликоля.

Хелатообразующие И. с. применяют для селективного извлечения поливалентных ионов металлов из растворов. Высокие селективность и обменная ёмкость при удалении ртути из растворов обеспечиваются применением И. с. на основе сополимеров стирола и дивинилбензола, содержащих тиольные группы $\ce{SH}$, при удалении бора – $\ce{N}$-метилглюкаминовые группы $\ce{CH_3N^+CH_2[CH(OH)]_4CH_2OH}$.

Мировой объём произ-ва И. с. – неск. сотен тысяч т/год. И. с. широко используются при водоподготовке (для умягчения и деминерализации воды), для извлечения и разделения редких элементов, очистки сточных вод разл. производств, извлечения из пульп радиоактивных и цветных металлов, глубокой очистки сырья (напр., рассола $\ce{NaCl}$ для мембранного электролиза), аналитич. контроля разл. процессов, в пищевой пром-сти – для очистки сахарных сиропов, улучшения качества вин и соков, в произ-ве витаминов и лекарственных препаратов.