Целлюлоза

Целлюло́за (франц. cellulose, от лат. cellula, буквально – комнатка, клетушка, здесь – клетка; клетчатка), природный полисахарид, биополимер.

Впервые целлюлозу из растительного сырья выделил французский химик А. Пайен в 1838 г., он же определил её химическую формулу; полимерность её структуры обнаружил немецкий исследователь Г. Штаудингер в 1920 г. В лаборатории целлюлозу впервые синтезировали (без помощи ферментов) в 1992 г. японские химики Кобаяси Сиро и Сёда Синъитиро.

Физико-химические свойства

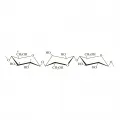

Целлюлоза [поли(1→4)-β-D-глюкопиранозил-D-глюкопираноза] представляет собой твёрдое белое волокнистое вещество, нерастворимое в воде, слабых кислотах и в большинстве органических растворителей (молярная масса мономера глюкозы 162,14 г/моль, плотность целлюлозы 1,5 г/см3, температура разложения 210 °С, температура плавления 467 °С). Степень полимеризации (n) составляет от нескольких сотен единиц до 10–14 тыс.

Молекулы целлюлозы (C6H10O5)n состоят из остатков β-D-глюкозы, соединённых (1→4)-гликозидными связями. Мономеры глюкозы находятся в составе полимерной молекулы в конформации кресла, группы ОН и СН2ОН расположены экваториально, что не даёт молекуле скручиваться подобно крахмалу и делает её существенно более линейной. Шаг жёсткой спирали, стабилизированной водородными связями, соответствует 2–3 элементарным звеньям. Имеет ряд полиморфных модификаций, отличающихся друг от друга расположением водородных связей внутри нитей и между ними.

Гликозидные связи целлюлозы разрушаются при определённых условиях под действием некоторых минеральных (серная, фосфорная) и органических (трифторуксусная) кислот, а также ферментов целлюлаз; при этом образуется глюкоза. Целлюлоза также растворяется в водных смесях комплексных соединений гидроксидов переходных металлов (медь, кадмий, никель) с аммиаком и аминами, аминоксидах и др.

Целлюлоза содержит гидроксильные группы, поэтому, подобно спиртам, может образовывать сложные эфиры с уксусной кислотой (ацетаты целлюлозы), растворимые в органических растворителях; с азотной кислотой (нитраты целлюлозы) и др. Возможен целлюлолиз (распад целлюлозы) до целлодекстринов (олигосахаридов из нескольких мономеров глюкозы): например, при ацетолизе целлюлозы может образовываться дисахарид целлобиоза и её олигомергомологи.

Под действием окислителей происходит окисление спиртовых и карбонильных групп целлюлозы, что может приводить к её деструкции. Направление и степень термического разложения целлюлозы определяются типом её структурной модификации, степенями кристалличности и полимеризации; такое разложение может приводить к выделению низкомолекулярных соединений (водород, оксид углерода, метан, спирты, карбоновые кислоты и др.), а также продуктов более сложного строения.

Целлюлоза в природе

Природная целлюлоза может включать до 10 тыс. остатков глюкозы. Целлюлоза не растворяется в воде, т. к. представлена в виде надмолекулярных образований (микрофибрилл), в которых объединение нескольких полимерных молекул в пучки (элементарные фибриллы) оказывается энергетически предпочтительнее гидратации и перехода макромолекул в раствор.

Строение микрофибрилл целлюлозы.Целлюлоза – один из самых распространённых в природе углеводных полимеров, важнейший компонент стенок растительных клеток, придающий им прочность и другие необходимые физико-химические свойства. Ежегодное образование целлюлозы за счёт жизнедеятельности растений около 20 млрд т. Встречается она и у животных (например, входит в состав оболочки асцидий).

Строение микрофибрилл целлюлозы.Целлюлоза – один из самых распространённых в природе углеводных полимеров, важнейший компонент стенок растительных клеток, придающий им прочность и другие необходимые физико-химические свойства. Ежегодное образование целлюлозы за счёт жизнедеятельности растений около 20 млрд т. Встречается она и у животных (например, входит в состав оболочки асцидий).

В природе целлюлоза расщепляется комплексами гидролизующих ферментов, которые продуцируются разрушающими древесину грибами и многими бактериями. Хотя целлюлоза входит в состав пищевого рациона большинства высших животных и человека, она устойчива к действию ферментов желудочно-кишечного тракта и выполняет роль «пищевых волокон» (структурирующий препарат, называемый микрокристаллической целлюлозой, известен как пищевая добавка Е460), однако травоядные животные могут утилизировать целлюлозу благодаря деятельности симбиотических микроорганизмов.

Целлюлоза в промышленности

Целлюлоза – основа целлюлозно-бумажной, текстильной и ряда других отраслей промышленности, производится в крупных масштабах. Хлопковое волокно, используемое в текстильной промышленности, представляет собой почти чистую целлюлозу.

Получение целлюлозы

Сырьём для химического производства служит древесина, содержащая до 50 % целлюлозы; процесс выделения предусматривает удаление сопутствующих биополимеров – лигнина, гемицеллюлоз, пектиновых веществ. Очистка целлюлозы требует обычно довольно жёстких условий и выполняется с применением нескольких технологических приёмов «варки», различающихся набором применяемых реагентов и температурным режимом.

Целлюлозу выделяют различными способами (в зависимости от типа растительного материала и её назначения):

Щелочной (обработка растительных материалов разбавленным раствором NaOH под давлением с последующей отбелкой – обработкой окислителями, например гипохлоритом натрия) – в основном для получения хлопковой целлюлозы.

Сульфитный (обработка под давлением водными растворами дисульфита кальция, магния, натрия или аммония, содержащими небольшое количество свободного SO2) – для изготовления мягких сортов бумаги из древесины малосмолистых хвойных (ель, пихта) и лиственных пород.

Сульфатный (обработка под давлением водным раствором NaOH и сульфида натрия) – для изготовления прочных сортов бумаги из древесины любых пород, в том числе высокосмолистых (сосны и др.).

Наиболее распространён сульфатный способ (сульфатная варка), которым получают более половины производимой в мире целлюлозы. Очищенная целлюлоза используется в производстве бумаги и картона или идёт в химическую переработку.

Химические модификации целлюлозы

Химические модификации целлюлозы заключаются в получении простых или сложных эфиров по гидроксильным группам полимера с целью придания полимерным молекулам новых физико-химических свойств. Так, превращение целлюлозы в растворимые ксантогенаты позволяет формовать волокна и плёнки (вискозное волокно, целлофан). Метил-целлюлозы, гидроксиэтил-целлюлозы, карбоксиметил-целлюлозы – водорастворимые производные целлюлозы, дающие высоковязкие растворы и используемые как стабилизаторы суспензий или эмульсий. Ацетаты целлюлозы применялись при производстве фото- и киноплёнок, нитраты целлюлозы – компоненты порохов, сульфаты целлюлозы могут использоваться как гелеобразователи.