ОВЁС

-

Рубрика: Сельское хозяйство

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

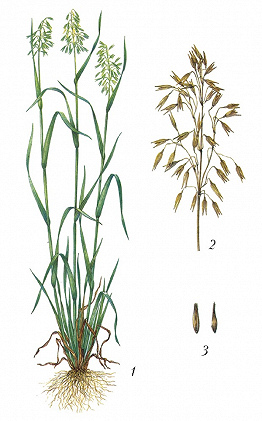

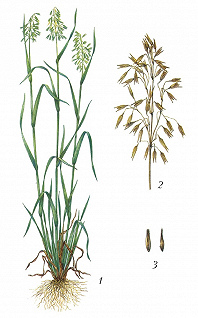

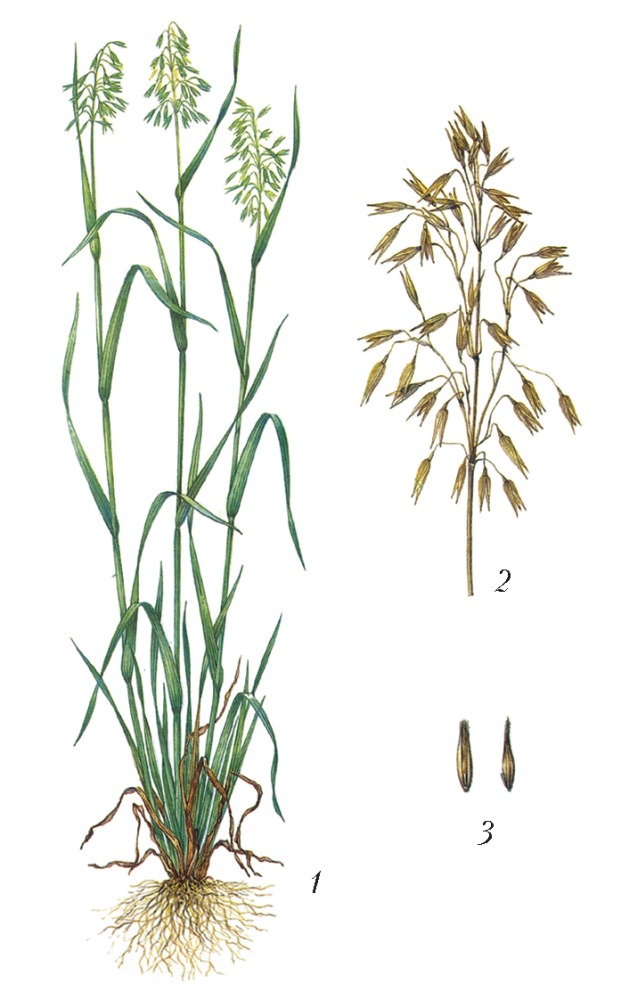

ОВЁС (Avena), род однолетних трав сем. злаков. 26 видов, произрастающих в диком виде гл. обр. на юге Европы, в Азии и Сев. Африке (до 40° с. ш.). Растения с прямостоячими стеблями и линейными листьями. Цветки мелкие, обоеполые, собраны в колоски, образующие метёлку, в осн. раскидистую. Растение преим. самоопыляющееся. Плод – зерновка. Считают, что О. вошёл в культуру на территории Малой Азии будучи изначально сорным растением в посевах пшеницы и ячменя. Его возделывают в качестве продовольств. и зернофуражной культуры. Зерно, содержащее крахмал (до 36%), белки (10–18%), жиры (6–9%), незаменимые аминокислоты, Cu, Zn и др., перерабатывают в крупу, муку, толокно, овсяные хлопья; из него производят детское и диетич. питание. Солому и зелёную массу в чистом виде и в смеси с зернобобовыми культурами используют в качестве сочного или концентриров. корма для скота (в 1 кг О. содержится 87 г переваримого белка, принятого за 1 кормовую единицу). О. культивируют повсеместно в зоне умеренного климата. Преим. выращивают О. посевной плёнчатый (A. sativa subsp. sativa) и О. голозёрный (A. sativa subsp. nudisativa); в США, Австралии, в странах Средиземноморья, Аргентине и др. культивируют О. византийский (A. byzantina) или его гибриды с О. посевным; в Израиле и Юж. Америке – О. песчаный (A. strigosa); в Эфиопии (в смеси с др. зерновыми) – эндемик, О. абиссинский (A. abyssinica). В культуре наиболее распространён О. посевной. Растение яровое или зимующее, холодостойкое (семена прорастают при темп-ре 2–3 °С), всходы выдерживают кратковременные заморозки до –9 °С. Растение влаголюбивое, к теплу не требовательное, плохо переносит высокие темп-ры и летние воздушные засухи. Культивируют преим. на дерново-подзолистых, серых лесных и чернозёмных почвах. Лучшие предшественники – зернобобовые и пропашные культуры. Осенью под О. проводят отвальную или безотвальную обработку почвы, весной – закрытие влаги, предпосевную обработку и посев. На сочные корма, сено и сенаж вегетативную массу срезают в фазе молочной спелости. Для пищевых целей зерно убирают в фазе полной спелости. Уборку проводят прямым комбайнированием. По данным ФАО, мировая посевная площадь под О. составила в 2011 ок. 10 млн. га, валовой сбор зерна – св. 22,5 млн. т; осн. производители зерна – РФ (5,33 млн. т) и Канада (ок. 3 млн. т). В РФ (по данным Мин-ва с. х-ва РФ, 2012) под О. отведено ок. 3,3 млн. га пашни. Осн. посевы размещены гл. обр. в Сибирском, Приволжском и Центральном федеральных округах. В Госреестр РФ (2013) включены 4 сорта зимующего и св. 100 сортов ярового О. Сорта плёнчатого типа: Кречет, Гунтер, Аргамак, Тогурчанин и др.; голозёрного типа: Вятский, Левша, Сибирский голозёрный и др. Осн. вредители: шведская муха, злаковые тли. Осн. болезни: пыльная и твёрдая головни, корончатая и стеблевая ржавчины, фузариоз. Др. виды О. являются сорными культурами, среди них овсюг. См. также Зерновые культуры, Кормовые культуры.