ВИ́ШНЯ

-

Рубрика: Сельское хозяйство

-

-

Скопировать библиографическую ссылку:

Книжная версия:

Электронная версия:

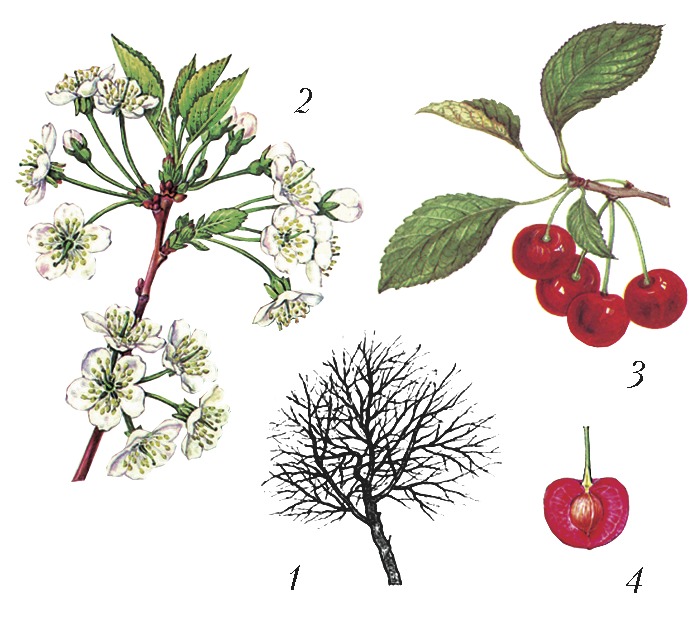

ВИ́ШНЯ (Cerasus), род растений сем. розовых. Родина – Вост. Азия. Ок. 150 видов в умеренном и субтропич. поясах Сев. полушария, в РФ – ок. 40. Листопадные деревья выс. 3–8 м (В. птичья – до 30 м), реже – кустарники (1–3 м); имеют неглубоко залегающую корневую систему, выходящую за пределы кроны, часто дают корневую поросль. Листья очередные, гл. обр. эллиптические или ланцетовидные, сложенные вдоль, с опадающими прилистниками. Цветки пятилепестные, редко – махровые, белые или розовые, собраны, как правило, в зонтиковидные соцветия. Распускаются на 3–5 дней раньше раскрытия листовых почек, опыляются гл. обр. пчёлами и шмелями. Медоносное растение. Плоды – округлые или овальные односемянные костянки с сочным околоплодником и гладкой косточкой.

В. – одна из важнейших плодовых культур. Её с древности выращивают в Центр. и Юж. Европе, Вост. Азии, Сев. Америке, Сев. Африке. Плоды В. обладают целебными и тонизирующими свойствами, содержат сахара́, органич. кислоты, дубильные вещества, богаты витаминами: С, рибофлавином, фолиевой кислотой. Их употребляют в свежем и переработанном виде. Древесину В. используют в мебельном произ-ве и худож. промыслах. Некоторые виды В., напр. В. японскую (C. japonica), выращивают в декоративных целях. Культивируется не более 10 видов: В. обыкновенная, В. птичья, или черешня, В. степная, В. войлочная, В. песчаная и др. Большинство сортов В. (более 70) происходят от В. обыкновенной (C. vulgaris). Дерево выс. до 8 м или кустарник. Зимостойка, засухоустойчива, урожайна (до 10 т/га). В диком виде не встречается. В. степная (C. fruticosa) в диком виде произрастает в Поволжье, на Урале, в Зап. Сибири и Центральночернозёмных областях. Кустарник (выс. до 1,5 м) с мелкими блестящими листьями. Плоды разнообразны по форме (от овальной до грушевидной), окраске (от бледно-розовой до почти чёрной) и вкусу. Вид наиболее морозостоек (переносит морозы до –50 °C), засухоустойчив. В РФ культивируют более 20 сортов (Болотовская, Рубиновая, Прозрачная и др.). В. войлочная (C. tomentosa) происходит из Китая. Кустарник (выс. до 2,5 м) с мелкими, сильно гофрированными, опушёнными снизу листьями и, в зависимости от сорта, кисло-сладкими или сладкими оранжево-красными или ярко-красными плодами. Очень скороплодна, достаточно зимостойка. В РФ культивируют ок. 20 сортов (Алиса, Детская, Натали и др.). В. песчаная, или бессея (C. pumila, C. besseyi), происходит из Сев. Америки, в РФ произрастает в Зап. Сибири и на Алтае. Сильно разветвлённый куст (выс. до 1,5 м) с горьковатыми тёмно-пурпурными плодами. Зимостойка, очень скороплодна. Может использоваться в качестве карликового подвоя для сливы, абрикоса и персика.

Сорта В. в зависимости от интенсивности окраски сока плодов разделяют на 2 группы: морели, или гриоты (Владимирская, Любская, Памяти Еникеева и др.), и аморели (Склянка Розовая, Монморанси, Аморель Никифорова, Аморель розовая и др.). Плоды у морелей тёмно-красные, почти чёрные, часто кислые, с окрашенным соком, у аморелей – в осн. розовые, менее кислые, сок бесцветный.

Для выращивания В. подходят легкосуглинистые, хорошо дренированные почвы. Разл. виды В. размножают корневой порослью, черенками, отводками, прививкой, а для выращивания подвоев – семенами. Высаживают одно-, двухлетние саженцы ранней весной с обязат. поливом. Плодоношение кустовидных сортов В. начинается на 3–4-й год после посадки, древовидных – на 5–6-й. Для хорошего плодоношения необходим полив в засушливые периоды и перед замерзанием почвы, внесение минер. удобрений, содержание почвы под чёрным паром или мульчирование её торфом, перегноем. Осн. вредители: вишнёвый долгоносик, вишнёвый слизистый пилильщик, вишнёвая тля, вишнёвая муха, вишнёвая моль. Осн. болезни: коккомикоз, монилиоз, клястероспориоз, антракноз.