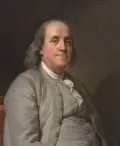

Франклин Бенджамин

Фра́нклин Бе́нджамин (Benjamin Franklin) (6(17).1.1706, Бостон – 17.4.1790, Филадельфия), американский государственный и общественный деятель, естествоиспытатель, философ, член Лондонского королевского общества (1756).

Биография

Вырос в протестантской среде. Родители Франклина, выходцы из английских пуритан, принадлежали к прихожанам конгрегации Старой Южной церкви (англ. Old South Church; основана в 1669) в Бостоне; в ней же он был крещён в 1706 г. Работал в свечной мастерской, типографии. В 1723 г. переехал в Филадельфию, в декабре 1724 г. в Лондон. В 1726 г. вернулся в Америку. В 1728 г. стал совладельцем и управляющим типографии в Филадельфии. В 1729 г. начал издавать «Pennsylvania Gazette», в 1731 г. основал в Филадельфии первую в североамериканских колониях публичную библиотеку на средства её подписчиков, получавших книги на дом. В 1732–1757 гг. выпускал общественно-просветительский ежегодник «Poor Richard's Almanack», расходившийся большим тиражом. Сотрудничал с типографиями в Нью-Йорке и Британской Вест-Индии (к концу 1740-х гг. стал одним из самых богатых колонистов в северной части североамериканского континента). В 1736 г. избран секретарём, в 1751 г. – членом представительного органа – Собрания Пенсильвании. В 1737 г. назначен почтмейстером Филадельфии. C 1740-х гг. занимался научными изысканиями; член нескольких научных обществ, почётный член ряда американских и европейских университетов. В 1748 г. – член городского совета Филадельфии. В 1749 г. предложил создать в Филадельфии общедоступную среднюю школу – Академию, ставшую одним из учебных заведений, на базе которых был создан Пенсильванский университет. В 1753–1774 гг. заместитель генерального почтмейстера всех североамериканских колоний. В 1754 г. на созванном британскими властями в Олбани (провинция Нью-Йорк) Конгрессе представителей семи британских колоний выдвинул план создания союза колоний под эгидой британской короны. В 1757–1762 гг. и 1764–1775 гг. был представителем интересов колонистов Пенсильвании и ряда других американских колоний в Великобритании. Постепенно пришёл к убеждению о необходимости отделения североамериканских колоний от Великобритании. В 1759 г. получил почётную степень Университета Сент-Эндрюс (Шотландия), в 1762 г. – Оксфордского университета.

В ходе Войны за независимость в Северной Америке 1775–1783 гг. избран делегатом от Пенсильвании на 2-й Континентальный конгресс в Филадельфии. Вошёл в «Комитет пяти» по подготовке проекта Декларации независимости США 1776 г. В 1776 г. назначен первым в истории США генеральным почтмейстером, а затем направлен Континентальным конгрессом с дипломатической миссией во Францию. Своей деятельностью внёс большой вклад в укрепление международных позиций молодого американского государства. Подписал от имени США американо-французский договор 1778 г. и американо-французский торговый договор, Версальский мирный договор 1783 г., по которому Великобритания признала независимость США.

За время пребывания в Париже в 1776–1785 гг. стал популярной фигурой в Европе как яркий представитель новой американской цивилизации. Поддерживал близкие отношения с ведущими представителями французского Просвещения. Общался с Д. И. Фонвизиным, российским посланником во Франции И. С. Барятинским, директором Петербургской академии наук княгиней Е. Р. Дашковой. В 1785 г. вернулся в США. Избран президентом штата Пенсильвания и членом Конституционного конвента 1787 г. Способствовал принятию на Конвенте Конституции США.

Инициировал научные исследования океанского течения, которое по его предложению получило название Гольфстрим. Изучая экономические процессы, установил, независимо от А. Смита, что в основе стоимости товаров лежит человеческий труд. Автор публицистических памфлетов о предпринимательской этике. Внес большой вклад в пропаганду таких важных понятий предпринимательской этики, как трудолюбие, бережливость, честность, поддержание хорошей деловой репутации, предприимчивость. Автор высказывания, ставшего широко распространённым афоризмом: «Время – деньги».

Франклин стоял у истоков становления научных и культурных связей между США и Россией. Посылал труды Американского философского общества в Петербургскую академию наук. Высокую оценку его научным работам и общественно-политическим взглядам давали М. В. Ломоносов, Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев. По предложению Е. Р. Дашковой Франклин был избран иностранным членом Петербургской академии наук (1789), став первым американцем в её составе.

Наследие

Жан Антуан Гудон. Бюст Бенджамина Франклина. 1778. Музей искусства Метрополитен, Нью-Йорк.

The Metropolitan Museum of Art, www.metmuseum.orgСовременники воспринимали Франклина как человека, воплотившего в себе идеал «полезного гражданина», который только благодаря своим способностям сумел пробиться из низов к высоким должностям, стать богатым и знаменитым.

Жан Антуан Гудон. Бюст Бенджамина Франклина. 1778. Музей искусства Метрополитен, Нью-Йорк.

The Metropolitan Museum of Art, www.metmuseum.orgСовременники воспринимали Франклина как человека, воплотившего в себе идеал «полезного гражданина», который только благодаря своим способностям сумел пробиться из низов к высоким должностям, стать богатым и знаменитым.

Пропагандировавшиеся Франклином идеи естественных прав человека и суверенитета народа создали основу мировоззрения поколения американцев, выступавших с оружием в руках за независимость североамериканских колоний.

Труды Франклина постоянно издаются и переиздаются. Облик Франклина запечатлён в портретах, памятниках, почтовых марках, на 100-долларовой купюре США.

В Филадельфии создан мемориальный Институт Франклина.

Религиозно-философские взгляды

Будучи выходцем из пуритан, с одной стороны – бежавших от религиозных притеснений в Новый свет, а с другой – искавших в Америке новые экономические возможности, Франклин демонстрировал религиозную терпимость ко всем иноверцам, независимо от происхождения.

В воспоминаниях Франклин признавался, что, порвав с пуританскими воззрениями на природу происхождения мира и спасения, он уже в молодости стал придерживаться деистских взглядов, на развитие которых существенно повлияло знакомство с трудами Дж. Локка, Дж. Аддисона, У. Волластона и др. В 1725 г. Франклин опубликовал произведение Волластона «Религия природы», а затем, под впечатлением от его идей, издал собственный трактат «О свободе и необходимости, удовольствии и страдании» (1725), в котором стремился развенчать концепцию бессмертия души, а также ставил под сомнение догмат о свободе воли. Впоследствии Франклин признал это произведение неудачным и постарался уничтожить все его копии.

Впоследствии Франклин пришёл к выводу, что деизм – это «учение, возможно, и правильное, но не очень полезное». Он на личном опыте убедился в том, что вольнодумство без нравственных ориентиров не всегда приносит пользу и может приводить к упадку морали, и как следствие, к общественным и экономическим проблемам. Это заключение заставило Франклина переосмыслить положения некоторых кальвинистов и пуритан, проповедовавших, что спасение можно снискать лишь милостью Божьей, а не благими делами. По мысли Франклина примат божественной милости над благими делами умаляет ценность деятельного добра. В представлении о разделении людей на богоизбранных, т. е. достойных Царствия Небесного по своей природе, и тех, кто, не снискав милости, обречён на вечные муки несмотря ни на что, Франклин усматривал пагубные признаки радикализма, вредные для общественной морали.

В отношении религии Франклин занял позицию, согласно которой умеренная религиозность в сочетании с готовностью к компромиссам могут служить подспорьем для поддержания порядка в обществе и экономического процветания всех его граждан. Религия должна служить облагораживанию нравов: в этом отношении он был близок к Ш. Монтескьё. Франклин рассматривал религию, прежде всего, утилитарно, он искусно играл роль «апостола религиозной терпимости», жертвуя средства всем религиозным деноминациям, включая синагогу. В то же время он выступал против внедрения религиозных клятв в текст Американской конституции. По мнению Франклина, в основании мира веры лежит представление о едином Творце, наилучший способ служить которому – следовать путём благих дел по отношению ко всем Его детям. Все расхождения между религиями он признавал вторичными.

Несмотря на то, что в рассуждениях Франклина о природе блага присутствуют христианские мотивы, он намеренно избегал рассуждений о природе спасения и божественности Иисуса Христа. В зрелом возрасте Франклин признавался, что он не просто обходил в своих трудах вопросы церковных догматов, но и полагал, что их обсуждение может быть пагубным для общего дела. Франклин обосновывал приверженность религиозным ценностям лишь тем, что религия представляет благое средство для принуждения к порядочности. В письме Т. Пейну он просил в 1786 г. не публиковать одну рукопись, высмеивающую обрядность, мотивируя это тем, что последствия от публикации могут нанести ущерб обществу, а не тем, что идеи рукописи ложны. Будучи в преклонном возрасте, Франклин признался в том, что несмотря на то, что всегда рассматривал начала христианской нравственности как лучший моральный ориентир в истории, он, тем не менее, сильно сомневался в наличии божественной природы Иисуса Христа, о чём прямо заявил в ответ на вопрос известного проповедника преподобного Э. Стайлса о вере в Сына Божьего. Он никогда не присоединялся к церкви, не разделял догм и считал более полезным сосредотачиваться на земных вопросах.

Сторонник светской морали, полагал, что само понятие нормы морали является продуктом культуры. Соблюдение моральных норм, как светских, так и религиозных, должно способствовать общественной пользе и процветанию. В основе общественного успеха, по мысли Франклина, должен лежать морально-экономический баланс интересов и сознательных (само)ограничений, т. е. готовность придерживаться устоев светской морали с целью приумножения не только личного блага, но и общественного. Принципы практической философии Франклина, пронизанные житейской мудростью в сочетании с духом Просвещения, легли в основу ценностных ориентиров нового «американского этоса», а его открытость к компромиссам в обществе и его терпимость к чужим религиозным проявлениям стали характерными маркерами новой американской культуры.

Франклин стоял у истоков Американского философского общества, учреждённого в 1743 г. в Филадельфии; в январе 1769 г. Франклин стал его избранным президентом. На начальном этапе развития Американское философское общество представляло из себя салонный клуб любителей интеллектуальных упражнений; после дипломатических поездок Франклина по западноевропейским странам в почётные члены общества были приглашены европейские философы и учёные первой величины, знакомые с ним лично, в частности Л. А. де Ларошфуко, Н. де Кондорсе, Я. Ингенхауз, П. Ж. Ж. Кабанис и др. Среди ближайших сторонников Франклина особо выделялся философ-деист, просветитель и политический мыслитель Т. Пейн, один из инициаторов создания первого Американского общества политических исследований.