Персей

Персе́й (Περσεύς), в греческой мифологии сын аргосской царевны Данаи и Зевса. Один из самых известных греческих героев. Поскольку отцу Данаи, царю Аргоса, Акрисию было предсказано, что сын Данаи будет причиной его смерти, он приказал соорудить под землёй помещение, куда спрятал свою дочь. Однако Зевс, превратившись в золотой дождь, проник в это убежище. Даная родила от Зевса Персея. Узнав об этом, Акрисий приказал заключить Данаю вместе с младенцем в ящик и бросить в море. Ящик отнесло к о. Сериф, где его вытащил из моря Диктис, затем воспитавший Персея Эдвард Бёрн-Джонс. Смерть Медузы. 1882. Работа из серии «Персей».

Городская художественная галерея, Саутгемптон.. Брат Диктиса, царь Серифа Полидект, желая сойтись с Данаей и избавиться от Персея, потребовал от него принести голову Медузы горгоны, чей взгляд обращал человека в камень.

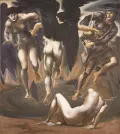

Эдвард Бёрн-Джонс. Смерть Медузы. 1882. Работа из серии «Персей».

Городская художественная галерея, Саутгемптон.. Брат Диктиса, царь Серифа Полидект, желая сойтись с Данаей и избавиться от Персея, потребовал от него принести голову Медузы горгоны, чей взгляд обращал человека в камень.

С помощью хитрости Персей узнал у трёх старух Грай дорогу к нимфам, от которых получил крылатые сандалии, волшебную сумку и шапку-невидимку, принадлежавшую Аиду. Персей достиг по воздуху острова горгон и застал сестёр спящими. Глядя на отражение в медном щите, Персей гарпой (кривым мечом из стали, который ему дал Гермес) отсёк голову Медузе. Горгоны не смогли догнать невидимого Персея, надевшего крылатые сандалии. По дороге домой в Эфиопии Персей спас от морского чудовища прикованную к скале Андромеду. На Серифе Персей обратил в камень Полидекта и передал власть Диктису.

У Персея и Андромеды, ставшей его женой, родились сыновья Перс, Алкей, Сфенел, Элей, Местор, Электрион и дочь Горгофона.  Пьер Миньяр. Персей, освобождающий Андромеду. 1678–1679.

Лувр, Париж.Узнав о том, что сын Данаи жив, Акрисий оставил Аргос и бежал в Лариссу. Там в Акрисия случайно попал брошенный Персеем во время состязаний диск. Стыдясь молвы об убийстве, Персей уехал в Тиринф, недалеко от которого, по преданию, основал г. Микены. Персей и Андромеда были перенесены богами на небо в виде созвездий. Голову Медузы, убитой Персеем, Афина поместила на свою эгиду.

Пьер Миньяр. Персей, освобождающий Андромеду. 1678–1679.

Лувр, Париж.Узнав о том, что сын Данаи жив, Акрисий оставил Аргос и бежал в Лариссу. Там в Акрисия случайно попал брошенный Персеем во время состязаний диск. Стыдясь молвы об убийстве, Персей уехал в Тиринф, недалеко от которого, по преданию, основал г. Микены. Персей и Андромеда были перенесены богами на небо в виде созвездий. Голову Медузы, убитой Персеем, Афина поместила на свою эгиду.

Персея изображают обнажённым или в военных доспехах, его атрибутами являются подаренные ему богами волшебные предметы: крылатые сандалии, шапочка, зеркальный щит. Начиная с Античности в искусстве широко распространены главные эпизоды мифа о Персее: победа над горгоной Медузой (метопа храма С в Селинунте «Афина и Персей, убивающий Медузу», 2-я половина 6 в. до н. э., Национальный археологический музей, Палермо, и др.), Персей с головой Медузы (фреска с виллы Сан-Марко в Стабиях, 1-я половина 1 в. н. э.) и спасение Андромеды (роспись виллы Боскотреказе, последнее десятилетие 1 в. до н. э., Метрополитен-музей, Нью-Йорк).

Ко всем этим сюжетам охотно обращались европейские художники Возрождения и Нового времени: статуи Персея создавали Б. Челлини (1545–1554, Лоджия деи-Ланци, Флоренция) и А. Канова (1804–1806, Метрополитен-музей), картины «Спасение Андромеды» Пьеро ди Козимо (около 1513, галерея Уффици, Флоренция), П. П. Рубенса (1622, Эрмитаж) и др., скульптурная группа на эту тему П. Пюже (1683–1684, Лувр, Париж).

Цикл работ, посвящённых Персею, создал Э. Бёрн-Джонс (1875–1887, Государственная галерея, Штутгарт). Уже в Античности Персей сменил Беллерофонта в качестве укротителя Пегаса, с которым его также часто изображают (скульптурная группа Джамболоньи из садов Боболи, около 1576, Флоренция). Встречаются и другие сюжеты, например «Персей борется с Финеем и его товарищами» (картина Л. Джордано, начало 1680-х гг., Национальная галерея, Лондон).