Кронос

Кро́нос (Κρόνος), в греческой религии и мифологии один из титанов, младший сын Урана и Геи. Поскольку Уран отсылал обратно в недра Земли наиболее могучих детей, рождённых Геей (киклопов и гекатонхейров – сторуких великанов), богиня обратилась к своим сыновьям-титанам с просьбой о помощи. Из детей только Кронос откликнулся на мольбу матери. С помощью железного серпа, созданного Геей, Кронос оскопил Урана и захватил власть, однако могучих детей Геи и Урана он оставил в недрах Земли. От Геи и Урана Кронос узнал, что будет отрешён от власти одним из своих детей.

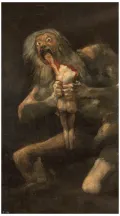

Франсиско Гойя. Сатурн, пожирающий своих детей. 1820–1823. Национальный музей Прадо, Мадрид.Поэтому Кронос проглатывал каждого своего ребёнка, рождённого его женой, титанидой Реей. Однако Рее, по совету Геи, удалось обмануть Кроноса, подложив вместо только что рождённого Зевса камень.

Франсиско Гойя. Сатурн, пожирающий своих детей. 1820–1823. Национальный музей Прадо, Мадрид.Поэтому Кронос проглатывал каждого своего ребёнка, рождённого его женой, титанидой Реей. Однако Рее, по совету Геи, удалось обмануть Кроноса, подложив вместо только что рождённого Зевса камень.

Младенец Зевс был спрятан в пещере на Крите, где он рос, охраняемый куретами. Первая супруга Зевса, океанида Метида (Мысль), приготовила волшебное зелье, которое Зевс хитростью заставил выпить отца. В результате действия напитка Кронос изрыгнул из утробы проглоченных им детей (Посейдона, Аида, Геру, Деметру, Гестию). Победив, с помощью освобождённых киклопов и гекатонхейров, в продолжительной войне титанов, Зевс низверг их в Тартар. Вместе с ними там пребывает и Кронос. Однако существовало предание о примирении Зевса с отцом, в результате которого Кроносу была вручена власть на островах блаженных. Помимо богов-олимпийцев, от нимфы Филиры (Липы) Кронос породил также мудрого кентавра Хирона, воспитателя многих греческих героев. Гесиод писал, что во время правления Кроноса на земле появились первые люди – поколение «золотого века». Согласно местным рассказам, в Олимпии именно в то далёкое время был построен храм, посвящённый Кроносу. В историческое время в Олимпии на вершине невысокой горы (названной в честь Кроноса), к северу от священного участка (Альтиса), каждый год в день весеннего равноденствия особые жрецы-басилы приносили Кроносу жертвы. В Олимпии произошла схватка между Зевсом и Кроносом, и в честь своей победы Зевс учредил Олимпийские игры.  Рея передаёт Кроносу завёрнутый в пелёнки камень. Римская копия с греческого оригинала середины 4 в. до н. э. Капитолийские музеи, Рим. В Афинах существовал храм, посвящённый Кроносу и Рее, и в древние времена 1-й месяц года назывался кронионом (июль – август). Хотя название месяца потом изменили, но древний праздник кронии, учреждённый, согласно традиции, мифологическим царём Кекропом, продолжали праздновать 12-го числа. Кронии были праздником окончания уборки зерновых культур и сопровождались весёлым застольем. В этом празднике, вероятно, отразились древнейшие функции Кроноса как земледельческого божества. В то же время существовала традиция сближать имя Кроноса с обозначением времени – Хроносом (Χρόνος). В римской религии и мифологии Кроноса сопоставляли с древним италийским божеством Сатурном.

Рея передаёт Кроносу завёрнутый в пелёнки камень. Римская копия с греческого оригинала середины 4 в. до н. э. Капитолийские музеи, Рим. В Афинах существовал храм, посвящённый Кроносу и Рее, и в древние времена 1-й месяц года назывался кронионом (июль – август). Хотя название месяца потом изменили, но древний праздник кронии, учреждённый, согласно традиции, мифологическим царём Кекропом, продолжали праздновать 12-го числа. Кронии были праздником окончания уборки зерновых культур и сопровождались весёлым застольем. В этом празднике, вероятно, отразились древнейшие функции Кроноса как земледельческого божества. В то же время существовала традиция сближать имя Кроноса с обозначением времени – Хроносом (Χρόνος). В римской религии и мифологии Кроноса сопоставляли с древним италийским божеством Сатурном.

Перуджино. Сатурн. Фреска. Колледжо-дель-Камбио, Палаццо деи-Приори, Перуджа (Италия). 1496–1500. Изображения Кроноса встречаются в древнегреческой пластике и вазописи; в искусстве Возрождения к образу Кроноса (Сатурна) обращались П. Перуджино, Ф. Пармиджанино, Россо Фьорентино, Х. Бальдунг; среди мастеров 17–19 вв. – И. фон Зандрарт, скульптор Ф. Гюнтер (крылатый старец с косой и песочными часами – олицетворение неумолимого времени; подобная интерпретация образа Кроноса известна со Средневековья).

Перуджино. Сатурн. Фреска. Колледжо-дель-Камбио, Палаццо деи-Приори, Перуджа (Италия). 1496–1500. Изображения Кроноса встречаются в древнегреческой пластике и вазописи; в искусстве Возрождения к образу Кроноса (Сатурна) обращались П. Перуджино, Ф. Пармиджанино, Россо Фьорентино, Х. Бальдунг; среди мастеров 17–19 вв. – И. фон Зандрарт, скульптор Ф. Гюнтер (крылатый старец с косой и песочными часами – олицетворение неумолимого времени; подобная интерпретация образа Кроноса известна со Средневековья).

Одно из самых известных произведений в новейшем искусстве – «Сатурн, пожирающий своих детей» Ф. Гойи (1820–1823, роспись из «Дома Глухого», ныне Прадо, Мадрид).