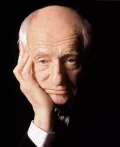

Захаров Марк Анатольевич

Заха́ров Марк Анато́льевич (настоящая фамилия Ширинкин) (13.10.1933, Москва – 28.9.2019, там же), российский режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1977), народный артист СССР (1991). Герой Труда Российской Федерации (2018).

Из семьи учителя и педагога детской театральной студии.

В 1955 г. окончил актёрский факультет ГИТИСа (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС; курс И. М. Раевского, среди педагогов – А. М. Лобанов).

В 1955–1959 гг. актёр Пермского областного драматического театра (ныне Пермский академический Театр-Театр); в 1956 г. в театральном коллективе Пермского университета (ныне Пермский государственный национальный исследовательский университет) начал заниматься режиссурой («Аристократы» Н. Ф. Погодина).

В 1959 г. работал в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя, в 1960–1964 гг. – в Московском театре миниатюр. Под руководством С. И. Юткевича в Студенческом театре Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова поставил спектакли «Карьера Артуро Уи, которой могло и не быть» Б. Брехта (1964), «Дракон» Е. Л. Шварца (1966) и др.

В 1965–1973 гг. режиссёр Московского академического театра сатиры. Огромный резонанс вызвала его постановка в этом театре пьесы «Доходное место» А. Н. Островского (1967, спектакль запрещён Министерством культуры СССР в том же году и снят с репертуара), отличавшаяся оригинальностью композиции, остротой идейного замысла и злободневными ассоциациями. Поставил спектакли: «Проснись и пой!» М. Дьярфаша (1970, совместно с А. А. Ширвиндтом), «Темп-1929» по пьесе «Темп» Погодина (1972) и др.

В 1969 г. Захаров поставил в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского «Разгром» по А. А. Фадееву.

С 1973 г. главный режиссёр (позднее художественный руководитель) Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 «Ленком»; с 2019 «Ленком Марка Захарова»). С приходом Захарова театр вернул себе былую популярность, утраченную после вынужденного ухода А. В. Эфроса. Творческому стилю Захарова присущи сочетание достоверности действия с элементами гротеска, фантасмагории, изощрённость в поисках новых, подчас весьма агрессивных форм контакта со зрительской аудиторией. Его спектакли музыкальны и пластичны; актёр «захаровского» театра – синтетический, владеющий разнообразной жанровой палитрой.

С 1970-х гг. соратники Захарова – драматург Г. И. Горин, режиссёр Ю. А. Махаев, сценограф О. А. Шейнцис (с 1981– главный художник), М. Б. Варшавер (директор) – оказали значительное влияние на становление его «авторского» театра. Елена Шанина и Николай Караченцов в спектакле «Юнона и Авось». Режиссёр-постановщик Марк Захаров.

Московский театр имени Ленинского комсомола (ныне Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова»). 1985.

Елена Шанина и Николай Караченцов в спектакле «Юнона и Авось». Режиссёр-постановщик Марк Захаров.

Московский театр имени Ленинского комсомола (ныне Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова»). 1985.

Среди постановок: «Тиль» Горина по роману «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях» Ш. де Костера (1974); «В списках не значился» Ю. И. Визбора по одноимённой повести Б. Л. Васильева и «Иванов» А. П. Чехова (обе – 1975); «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» П. М. Грушко по мотивам драматической поэмы П. Неруды, музыка А. Л. Рыбникова (1976), «Мои Надежды» М. Ф. Шатрова, «Хория» («Именем земли и солнца») И. Друцэ и «Парень из нашего города» К. М. Симонова (все – 1977); «Революционный этюд» Шатрова (1978); «Жестокие игры» А. Н. Арбузова (1979); «"Юнона" и "Авось"» А. А. Вознесенского, музыка Рыбникова (1981); «Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского (1983); «Три девушки в голубом» Л. С. Петрушевской (1985); «Диктатура совести» Шатрова (1986); «Мудрец» по пьесе «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского (1989); «Поминальная молитва» Горина по мотивам произведений Шолом-Алейхема (1989; Государственная премия РФ за 1992, вручена в 1993); «Школа для эмигрантов» Д. М. Липскерова (1990); «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П.-О. де Бомарше (1993); «Чайка» Чехова (1994); «Королевские игры» Горина по мотивам пьесы «1000 дней Анны Болейн» М. Андерсона (1995); «Варвар и еретик» по роману «Игрок» Ф. М. Достоевского (1997); «Мистификация» по пьесе «Брат Чичиков» Н. Н. Садур (1999; премия «Хрустальная Турандот» за лучшую режиссёрскую работу, 1999); «Шут Балакирев» Горина (2001; Государственная премия РФ за 2002, вручена в 2003); «Плач палача» по радиопьесе «Ночной разговор» Ф. Дюрренматта и пьесе «Эвридика» Ж. Ануя (2003); «Ва-банк» по пьесе «Последняя жертва» Островского (2004); «Женитьба» Н. В. Гоголя (2007; премия «Чайка» в номинации «Обыкновенное чудо» за лучшую сцену в спектакле, 2007);

«Вишнёвый сад» Чехова (2009); «Пер Гюнт» Г. Ибсена (2011; премия газеты «Московский комсомолец» в номинации «Мэтры. Спектакль года», 2011); «Попрыгунья» по мотивам рассказа Чехова и комедии «Птицы» Аристофана (2013); «Вальпургиева ночь» по мотивам одноимённой пьесы, поэмы «Москва – Петушки», книги «Записки психопата» и других произведений В. В. Ерофеева (2015; премия «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший спектакль», 2015); «День опричника» по роману «Теллурия» и повести «День опричника» В. Г. Сорокина (2016); «Фальстаф и принц Уэльский» по мотивам комедий и трагедий У. Шекспира (2018); «Капкан» по мотивам произведений Сорокина, сценарных разработок Захарова и документальных источников (2019; постановка завершена А. М. Захаровой).

М. А. Захаров – художественный руководитель спектакля «Город миллионеров» по пьесе «Филумена Мартурано» Э. Де Филиппо (2000, режиссёр Р. С. Самгин).

Работал на телевидении и в кино; поставил телефильмы «12 стульев» (1976), «Обыкновенное чудо» (1978), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979; приз жюри журналистов, приз «За режиссуру» Международного телевизионного фестиваля «Злата Прага» в Праге, 1980; приз «За высокое мастерство и оригинальный творческий поиск» Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов в Ереване, 1981),

«Дом, который построил Свифт» (1982), «Формула любви» (1984), кинофильм «Убить дракона» (1988). Поставил более 20 телеспектаклей (в том числе снятых по одноимённым произведениям из репертуара театра «Ленком»).

Автор и соавтор сценариев к фильмам «Белое солнце пустыни» (1969, автор писем Сухова), «Земля Санникова» (1973), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Узник замка Иф» (1988) и др.

Один из авторов миниатюр и реприз (телепередача «Кабачок 13 стульев», 1966–1980). В начале 1990-х гг. вёл телепередачу «Киносерпантин».

В 1978–2006 гг. преподавал на режиссёрском факультете ГИТИСа, профессор (с 1991; почётное звание «профессор режиссуры», 2002).

Государственная премия СССР (1987, за постановку спектаклей «"Юнона" и "Авось"» Вознесенского на музыку Рыбникова и «Диктатура совести» Шатрова, вручена в 1988), Государственная премия РФ (1996, за постановку спектаклей «Чайка» Чехова и «Королевские игры» Горина по мотивам пьесы «1000 дней Анны Болейн» Андерсона, вручена в 1997).

Премия «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства (2014). Международная премия Станиславского (за вклад в развитие российского театра, 1995 и 2010; в номинации «Достояние российского театра», 2018). Премия «Хрустальная Турандот» (за долголетнее и доблестное служение театру, 2011; за создание театра «Ленком», 2017; специальная номинация «Недосягаемый. От "Тиля" до "Фальстафа" – 45 лет ленкомовских побед», 2018).

Премия имени Г. А. Товстоногова за выдающийся вклад в развитие театрального искусства (2003). Театральная премия имени Р. А. Быкова (2006). Национальная премия «Музыкальное сердце театра» (Гранд-премия за выдающиеся творческие достижения в области музыкального театра, 2007).

Премия «Золотой орёл» (специальный приз «За выдающийся вклад в российский кинематограф», 2014).

Международная премия «Персона года» (2009). Премия г. Москва в области литературы и искусства (2010). Международная премия «Высота успеха» (2017).

Премия «Триумф» (2005).

В 1991–2006 гг. секретарь Союза театральных деятелей РФ.

С 1996 г. первый заместитель председателя Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. Академик Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Ника» (1999).

Награждён орденами Дружбы народов (1980), «За заслуги перед Отечеством» 3-й (1997), 2-й (2003), 1-й (2008), 4-й (2013) степени, Станислава (1998), Александра Невского (2008).

Почётный член Российской академии художеств (с 2008).

1 октября 2019 г. на доме близ театра «Ленком Марка Захарова» (по адресу: Настасьинский переулок, дом 5, строение 1) появилось граффити с изображением профиля режиссёра (автор – актёр А. А. Кокорин).

Дочь – актриса Александра Марковна Захарова.