Мясин Леонид Фёдорович

Мя́син Леони́д Фёдорович [27.7(8.8).1895, Москва – 15.3.1979, Боркен, Германия], российский артист балета, хореограф, педагог.

Из семьи музыкантов. Обучался живописи в Художественной школе А. П. Большакова в Москве.

Леонид Мясин в партии Иосифа в балете «Легенда об Иосифе». Журнал «Comoedia illustré». 1914. Обложка.

Леонид Мясин в партии Иосифа в балете «Легенда об Иосифе». Журнал «Comoedia illustré». 1914. Обложка.

В 1912 г. окончил Московское театральное училище (ученик А. А. Горского) и был принят в труппу Большого театра. Выступал также в драматических ролях на сцене Малого театра. С 1914 г. в труппе С. П. Дягилева (ученик Э. Чеккетти). Исполнил главные партии в балетах М. М. Фокина (Иосиф – «Легенда об Иосифе» Р. Штрауса, Петрушка – «Петрушка» И. Ф. Стравинского). Первая постановка Мясина – «Полуночное солнце» на музыку Н. А. Римского-Корсакова (1915, Женева). Среди других спектаклей в Русском балете Дягилева: «Женщины в хорошем настроении» на музыку Д. Скарлатти (1917), «Парад» Э. Сати (1917), «Фантастическая лавка» на музыку Дж. Россини (1919), «Треуголка» М. де Фальи (1919), «Пульчинелла» Стравинского по мотивам Дж. Б. Перголези (1920). В 1921 г. Мясин ушёл от Дягилева, работал в США, Великобритании и Франции, создав, в частности, завоевавший широкую популярность в мире балет «Прекрасный голубой Дунай» на музыку И. Штрауса (1924, Париж). Вновь вернувшись к Дягилеву, поставил ряд спектаклей, в том числе «Зефир и Флора» Вернона Дьюка (1925), «Стальной скок» С. С. Прокофьева (1927) и «Оду» Н. Д. Набокова (1928). Выработал свой танцевальный стиль, отличавшийся особой динамикой. Редко использовал «чистый» классический танец, сочетая его с характерным и бытовым, придавая движениям остроту, гротесковость. Опираясь на фольклорную основу, особенно часто обращался к испанскому танцу, а также к комедии дель арте. Другим направлением, разрабатываемым Мясиным, стала балетная комедия («Парижское веселье» на музыку Ж. Оффенбаха, 1938, и др.).

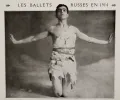

С 1932 г. работал в труппе Les Ballets russes de Monte-Carlo (с 1933 заведующий труппой). С 1938 г. художественный руководитель созданной в 1936 г. русской труппы Les Ballets de Monte-Carlo, с его приходом поменявшей название на Le Ballet russe de Monte-Carlo. С ней Мясин уехал в США, когда началась Вторая мировая война 1939–1945 гг., и работал там до 1947 г. В этот период развивал новое, введённое им в обиход направление – балет-симфонию: «Предзнаменования» на музыку 5-й симфонии П. И. Чайковского и «Хореартиум» на музыку 4-й симфонии И. Брамса (оба – 1933), «Фантастическая симфония» на музыку Г. Берлиоза (1936), «Лабиринт» на музыку 7-й симфонии Ф. Шуберта (1941), «Ленинградская симфония» на музыку 1-й части 7-й симфонии Д. Д. Шостаковича (1945). Большинство симфонических балетов Мясина иллюстративны, в их основе аллегорический сюжет либо живописный образ. В 1940–1950-х гг., работая в США и странах Латинской Америки, Мясин ставил спектакли, используя местный колорит, народные и бытовые танцы (например, «Нью-Йоркер» на музыку Дж. Гершвина, 1940). Одна из  Леонид Мясин. 1974. лучших постановок – «Алеко» на музыку Чайковского и сюжет поэмы А. С. Пушкина (1942) в труппе «Балле тиэтр». В 1950–1960-е гг. в Италии сочинял балеты на религиозные сюжеты и старинную церковную музыку, в том числе исполненный в церкви г. Перуджа балет «Laudes Evangelii» на музыку композиторов 18 в. (1952).

Леонид Мясин. 1974. лучших постановок – «Алеко» на музыку Чайковского и сюжет поэмы А. С. Пушкина (1942) в труппе «Балле тиэтр». В 1950–1960-е гг. в Италии сочинял балеты на религиозные сюжеты и старинную церковную музыку, в том числе исполненный в церкви г. Перуджа балет «Laudes Evangelii» на музыку композиторов 18 в. (1952).

Один из крупнейших хореографов 20 в., мастер жанровых и комедийных балетов, создатель новой формы – балета-симфонии, Мясин придавал первостепенное значение изобразительной стороне спектакля, работая в союзе с художниками М. Ф. Ларионовым, Н. С. Гончаровой, П. Пикассо, С. Дали, М. З. Шагалом. Однако после Второй мировой войны слава Мясина померкла, когда в центре внимания оказались бессюжетные, чисто танцевальные балеты (в первую очередь постановки Дж. Баланчина). Мясин ставил эстрадные программы, снимался в кино («Красные башмачки» и др.), преподавал.

Интерес к творчеству Мясина возродился в 1990-х гг. Его сын Лорка (Леонид) Мясин восстанавливал балеты отца во многих труппах мира, в том числе в 2005 г. в Большом театре впервые в России поставил балеты «Предзнаменования», «Треуголка» и «Парижское веселье».