ПОЧВЫ

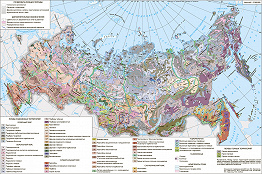

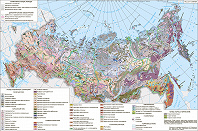

Почвы России разнообразны по своему генезису, свойствам и биологической продуктивности. Согласно классификации, предложенной в 1997, на территории РФ насчитывалось 90 природных и примерно такое же количество антропогенно-преобразованных типов почв, каждый из которых характеризуется особым строением почвенного профиля и общностью свойств, обусловленных сходством режимов и процессов почвообразования (см. карту). С каждым типом и видом почв неразрывно связаны только им свойственные типы биогеоценозов – определённых сообществ растений, животных и микроорганизмов со средой их обитания. Знание разнообразия почв и структуры почвенного покрова даёт возможность дифференцированно и более эффективно использовать почвенные ресурсы.

Почвы зон арктической пустыни и тундровой. В зоне арктических пустынь почвы занимают лишь свободные ото льда места, где растут лишайники и мхи, а местами – куртинки злаков. Оттаивают они всего на 2–3 мес в году на глубину 20–30 см. В гранулометрическом составе арктических почв преобладают щебнистые и крупнопесчаные фракции.

В тундровой зоне наибольшие площади занимают тундровые глеевые, тундровые болотные почвы и подбуры (см. табл.). Тундровые глеевые почвы образуются на глинистых и суглинистых породах в условиях застойного водного режима. В них непосредственно под моховой дерниной залегает глеевый горизонт (сизо-голубого цвета с мелкими ржавыми пятнами, вязкий и бесструктурный, с низкой порозностью), который переходит в мерзлотную толщу породы. Глеевый горизонт формируется в условиях переувлажнения и затруднённого доступа кислорода. Его образование сопровождается накоплением закисных соединений железа, марганца и наиболее подвижных гумусовых кислот. Тундровые болотные почвы приурочены к пониженным, плохо дренированным элементам рельефа. Для них характерен постоянный водозастойный режим и образование на поверхности почв торфяных горизонтов. На каменистых и песчаных породах с хорошей водопроницаемостью образуются кислые, без признаков оглеения почвы (тундровые подбуры), бурая и ржавая окраска их минеральных горизонтов связана с накоплением оксидов железа и марганца.

Общей особенностью почвенного покрова тундр является его пестрота и комплексность, т. е. частое чередование мелких пятен разл. почв и голых, лишённых растительности участков, что связано с суровыми климатическими условиями. Малая мощность тундровых почв (20–30 см), бесструктурное сложение, редкий растительный покров, низкий уровень биохимических процессов обусловливают их малую противоэрозионную устойчивость. Плодородие тундровых почв невелико, однако растущие на них мхи и лишайники служат кормом для северных оленей.

Почвы таёжной зоны, смешанных и широколиственных лесов. Для северной тайги характерно малое количество солнечного тепла и избыточное увлажнение, чем и определяется сильная заболоченность территории. В почвенном покрове преобладают болотные и сильно оглеенные почвы (глеезёмы). Таёжные глеезёмы представлены довольно разнообразными почвами, общей чертой которых является оглеение либо всего профиля, либо наличие ярко выраженного глеевого горизонта, залегающего непосредственно под оторфованной лесной подстилкой или торфяным поверхностным горизонтом. Минеральные горизонты глеезёмов на суглинистых породах обычно бесструктурны, переувлажнены, с явными признаками мерзлотных деформаций почвенного профиля.

На песчаных и щебнистых породах распространены иллювиально-гумусовые и гумусово-железистые подзолы. Их особенностью является наличие чётко выраженного элювиального подзолистого горизонта и залегающего под ним иллювиального тёмного потёчно-гумусового или ржаво-бурого гумусово-железистого горизонта.

На богатых по минералогическому составу песчаных породах в хорошо дренированных условиях образуются таёжные подбуры без признаков оглеения и оподзоливания. Они отличаются наличием оторфованной лесной подстилки, непосредственно под которой лежит бурый иллювиально-железистый горизонт, постепенно переходящий в почвообразующую породу. В их профиле нет осветлённого элювиального горизонта.

Для обширных пространств средней тайги наиболее типичны подзолистые почвы. Они формируются здесь под еловыми, елово-пихтовыми, а в Восточной Сибири под лиственничными лесами преимущественно на суглинистых отложениях. В связи с незначительным участием травянистой растительности в напочвенном покрове среднетаёжных лесов в типичных подзолистых почвах нет дернины и гумусового горизонта. Непосредственно под лесной подстилкой залегает светлый, слабо окрашенный потёчным гумусом подзолистый горизонт, обеднённый илистыми частицами и оксидами железа, алюминия и марганца, переходящий в плотный иллювиальный горизонт. В средней тайге, особенно в Средней и Восточной Сибири, широко распространены таёжные мерзлотные почвы (криозёмы), состоящие из оторфованной лесной подстилки, маломощного перегнойного или грубогумусного горизонта, переходящего в перемешанный в результате замерзания и протаивания горизонт серовато-бурого цвета; нижняя часть профиля почвы насыщена влагой, тиксотропна (способна восстанавливать форму после снятия нагрузки), бесструктурна. Глубина летнего протаивания не превышает 1 м. Весьма своеобразны мерзлотно-таёжные палевые почвы Лено-Вилюйской низменности на территории Якутии. Они занимают здесь большие площади под лиственничными лесами и характеризуются слабо дифференцированным почвенным профилем. Под верхним гумусовым горизонтом расположен светлый, желтовато-бурый горизонт, постепенно переходящий в лёссовидный карбонатный суглинок. Реакция этих почв нейтральная или слабокислая в верхних горизонтах и слабощелочная в нижних. По-видимому, генезис и свойства палевых и мерзлотно-таёжных палевых почв сохраняют в себе черты прошлых эпох почвообразования. При надлежащей мелиорации и внесении удобрений они пригодны для выращивания зерновых, овощей и трав.

Ещё большим своеобразием отличаются вулканические охристые слоисто-пепловые почвы Камчатки. Характерной чертой их генезиса является периодически прерываемый выпадением вулканического пепла почвообразовательный процесс. В результате их профиль состоит из наложенных друг на друга элементарных профилей, в каждом из которых выделяются органогенный и иллювиально-гумусовый или охристый иллювиально-железистый горизонты. Вулканические почвы отличает лёгкий гранулометрический состав, высокая водопроницаемость, преобладание аморфных минералов с большим содержанием оксидов железа, алюминия и кремнезёма. Реакция вулканических охристых почв кислая, ёмкость поглощения катионов низкая. Эффективно использование этих почв в лесном хозяйстве.

Огромные площади в сев. регионах России, особенно в Западной Сибири и на Дальнем Востоке, занимают болотные почвы. Они избыточно влажные в течение всего года и подразделяются на торфяные (мощность торфяного горизонта больше 0,5 м), торфяно-глеевые (торфяный горизонт подстилается минеральным глеевым), иловато-болотные (органо-минеральная масса верхнего горизонта подстилается нижним минеральным глеевым горизонтом), лугово-болотные (верхний дерновый, но оглеенный горизонт сменяется минеральным глеевым); последние два типа болотных почв часто встречаются в притеррасных частях речных пойм. Торфяные и торфяно-глеевые болотные почвы, в свою очередь, подразделяются на верховые – очень кислые и бедные минеральными элементами питания растений (олиготрофные), низинные – нейтральные и богатые элементами питания (мезотрофные) и переходные. Болотные почвы можно использовать в земледелии только после проведения осушительных мелиораций.

Хотя преобладающие в зонах северной и средней тайги типы почв практически непригодны для использования в сельском хозяйстве, их значение чрезвычайно велико, т. к. они служат основой для роста и развития лесов на огромных площадях России. Торфяно-болотные почвы и торфяные залежи в этих природных зонах в значительной мере определяют гидрологический режим сев. территорий, хранят огромные количества углерода и азота, запасённые в виде органических веществ.

В почвенном покрове южно-таёжных хвойных и хвойно-лиственных лесов преобладают дерново-подзолистые почвы, в профиле которых имеются чётко выраженные как гумусово-аккумулятивный, так и элювиально-подзолистый генетические горизонты. На суглинистых породах в них содержится 3–5% гумуса (его содержание с глубиной быстро снижается); им свойственны кислая реакция почвенного раствора, комковатая, но недостаточно водопрочная структура. В зависимости от особенностей строения и свойств среди дерново-подзолистых почв выделяют дерново-подзолистые глеевые, дерново-подзолистые иллювиально-железистые, остаточно карбонатные, дерново-подзолистые со вторым гумусовым горизонтом (он расположен ниже верхнего гумусового или подзолистого горизонта). Дерново-подзолистые почвы составляют осн. фонд пахотных земель нечернозёмных областей и при надлежащей системе удобрений успешно используются в сельском хозяйстве для выращивания разнообразных зерновых, овощных, плодово-ягодных и кормовых культур.

На Дальнем Востоке под южно-таёжными, частично и среднетаёжными, лесами распространены своеобразные буротаёжные почвы. Профиль этих почв слабо дифференцирован на генетические горизонты. Они отличаются высоким содержанием гумуса (до 10–12,5%) и подвижных соединений железа в верхнем горизонте, кислой реакцией почвенного раствора. В ландшафтах с затруднённым дренажем, способствующим застою поверхностных вод и развитию элювиально-глеевого процесса, формируются оглеенные буротаёжные почвы (таёжные подбелы). В низинных лугах часто встречаются подбелы луговые, отличающиеся резкой дифференциацией почвенного профиля, в котором под гумусовым горизонтом находится белого или светло-серого цвета горизонт с пластинчатой структурой и обилием железисто-марганцевых конкреций.

В северо-западных прибалтийских районах на карбонатных породах обычны дерново-карбонатные почвы, со слабокислой или слабощелочной реакцией, высоким содержанием гумуса (до 5–12%); они богаты элементами питания растений, но, как правило, имеют небольшую мощность и в разной степени выщелочены, оподзолены или оглеены. Бо́льшая их часть распахана и интенсивно используется в сельском хозяйстве. В условиях повышенного увлажнения на карбонатных породах образуются перегнойно-карбонатные почвы, отличающиеся от дерново-карбонатных ещё более высоким содержанием гумуса (до 20% и более).

Для широколиственных и хвойно-широколиственных лесов Кавказа и юга Дальнего Востока характерны бурозёмы, со слабой дифференциацией почвенного профиля и бурой окраской вследствие аккумуляции подвижных оксидов железа. Реакция от слабокислой до нейтральной. Содержание гумуса в верхнем, обычно хорошо оструктуренном, горизонте до 10% и более. Умеренно тёплый и влажный климат определяют богатство и разнообразие почвенной биоты. В разных условиях рельефа и состава почвообразующих пород в бурозёмах проявляются признаки оподзоленности (бурозёмы оподзоленные) или поверхностного оглеения (оглеенные).

В поймах и дельтах рек под заливными лугами распространены аллювиальные (пойменные) почвы, формирующиеся в условиях периодического затопления и накопления речных наносов (аллювия). Они разнообразны по режиму, строению и свойствам в зависимости от состава аллювия, расположения в той или иной областях речной поймы, а также от географического расположения самой поймы. В сев. лесных зонах аллювиальные почвы преимущественно кислые, в лесостепных и степных зонах нейтральные или карбонатные, в засушливых степях и пустынях – местами в разной степени засолённые. Большинство аллювиальных почв характеризуется высоким плодородием и успешно используется в луговодстве и овощеводстве. По надпойменным террасам рек с сосновыми лесами широко распространены песчаные и супесчаные почвы, называемые боровыми песками. Они бедны гумусом и элементами питания растений и при распашке быстро подвергаются ветровой эрозии.

Почвы лесостепной, степной, полупустынной и пустынной зон. К югу от таёжных лесов узкой полосой через всю Восточно-Европейскую и Западно-Сибирскую равнины вплоть до предгорий Алтая и Саян протянулась лесостепная зона, для которой характерны серые лесные почвы. Среди них выделяют подтипы: светло-серые, серые лесные и тёмно-серые. Светло-серые по своим свойствам довольно близки к дерново-подзолистым, а тёмно-серые – к чернозёмам.

В целом для всего типа серых лесных почв характерны бо́льшая, по сравнению с дерново-подзолистыми почвами, гумусность (от 2–3 в светло-серых до 8% и более в тёмно-серых) и ореховатая структура с белёсой присыпкой и гумусовыми, как бы лакированными примазками по граням «орешков» (за что прежде их называли «ореховыми землями»). Серые лесные почвы плодородны (особенно тёмно-серые). На них выращивают озимую и яровую пшеницу, сахарную свёклу, кукурузу, картофель, лён и др. Для сохранения и повышения плодородия серых лесных почв необходимы борьба с водной эрозией, травосеяние, систематическое применение органических и минеральных удобрений с учётом существенных различий в биоклиматических условиях разных провинций и районов лесостепной зоны.

Эталон чернозёма – куб чернозёма (1×1×1 м), вырезанный из ковыльной степи под Воронежем и присланный В. В. Докучаевым в 1900 на Всемирную выставку в Париж. Он оказался гл. экспонатом, получил золотую медаль и был признан «царём почв», а впоследствии эталоном плодородия (содержание гумуса в этой почве достигает 14–16%). Хранится в Международной палате мер и весов (Париж).

В лесостепной и степной природных зонах большие площади приходятся на чернозёмы. Они весьма разнообразны, но общими свойствами для них являются тёмный, почти чёрный цвет, высокая гумусность (до 10–12%) при преобладании в составе гумуса гуминовых кислот, большая мощность гумусового горизонта (до 80 см и более), плавное уменьшение количества гумуса вниз по профилю и наличие карбонатного горизонта с разл. формами выделения карбонатов – в виде конкреционных стяжений или псевдомицелия (похож на плесень или паутину), выщелоченность от легкорастворимых солей. Для чернозёмов характерна также нейтральная реакция, высокая ёмкость поглощения катионов (30–70 мг-экв на 100 г) при преобладании в составе поглощающего комплекса кальция, благоприятные агрофизические свойства, обусловленные в значительной степени водопрочной комковато-зернистой структурой гумусовой части профиля. Чернозёмы подразделяются по зональному принципу на лесостепные (оподзоленные, выщелоченные, типичные) и степные (обыкновенные и южные), а по провинциальным особенностям на мицелярно-карбонатные, криогенно-мицелярные, мучнисто-карбонатные, солонцеватые и др. В связи с высоким уровнем природного плодородия они почти нацело распаханы и подвержены водной и ветровой эрозии, техногенному загрязнению и временами поражаются засухами (особенно степные чернозёмы). Чернозёмы представляют осн. фонд пахотных земель России и остро нуждаются в защите от деградации.

Среди чернозёмных почв по пониженным элементам рельефа и при близком

залегании грунтовых вод (2–5 м) располагаются лугово-чернозёмные и чернозёмно-луговые почвы. Лугово-чернозёмные почвы ещё более тёмные по сравнению с чернозёмами; их отличает растянутость гумусового слоя и глееватость нижних горизонтов. В отличие от них чернозёмно-луговым почвам свойственно более интенсивное оглеение, более высокий уровень грунтовых вод и меньшая мощность гумусового слоя. Лугово-чернозёмные почвы высоко плодородны (за исключением солончаковатых и солонцеватых).

В сухих степях преобладают каштановые почвы, которые содержат гумуса меньше, чем чернозёмы (от 2 до 5%); кроме того, у них меньше мощность гумусового горизонта (от 15 до 50 см) и более высоко залегает карбонатный горизонт; в нижней части профиля появляется гипс. Они нередко солонцеваты и уплотнены. Каштановые почвы подразделяются на подтипы по содержанию гумуса и др. свойствам на тёмно-каштановые, каштановые и светло-каштановые. Тёмно-каштановые и каштановые почвы на значительной площади распаханы и используются для выращивания зерновых культур. Светло-каштановые в осн. используются под пастбища и постоянно подвержены засухам.

Среди каштановых почв по понижениям рельефа встречаются лугово-каштановые почвы, отличающиеся от каштановых лишь большей гумусностью и лучшей обеспеченностью влагой. Лугово-каштановые почвы чаще всего образуют комплексы с каштановыми почвами, солонцами и солончаками.

В Прикаспийской низменности на древнеаллювиальных песках и суглинистых лёссовидных отложениях распространены бурые пустынно-степные (полупустынные) малогумусные, маломощные, плотные и часто солонцеватые почвы. Количество гумуса в них редко превышает 1,5–2,0%, мощность гумусового горизонта не более 10–15 см, книзу идёт плотный коричневато-бурого цвета горизонт, сменяемый, в свою очередь, иллювиальным карбонатным; на глубине 80– 100 см – скопления гипса, под которым обнаруживаются легкорастворимые соли. По понижениям рельефа встречаются лугово-бурые почвы, отличающиеся большей гумусностью и разнотравно-злаковой растительностью.

Почвенный покров сухостепной и полупустынной зон отличает комплексность (пестрота): чередование почв – светло-каштановых, бурых пустынно-степных, солонцов и солончаков. Почвенный покров полупустынной зоны благоприятен для развития пастбищного животноводства, а по понижениям с лугово-каштановыми и лугово-бурыми почвами – бахчеводства. При их орошении необходим тщательный контроль за возможным развитием вторичного засоления почв. В степной (особенно в засушливых районах) и полупустынной зонах, в меньшей мере в лесостепи значительные площади занимают засолённые почвы, содержащие в своём поверхностном горизонте или во всём профиле много легкорастворимых солей. К ним относятся солончаки, солончаковые почвы и солонцы. Наиболее ярко процессы соленакопления в почвах выражены в солончаках. Они содержат в поверхностном горизонте более 1–2% легкорастворимых солей. По составу солей различают солончаки хлоридные, сульфатные, содовые и смешанные (хлоридно-сульфатные, сульфатно-хлоридные и др.), а по составу катионов – натриевые, магниевые, кальциевые. С.-х. использование солончаков возможно лишь при условии проведения коренной мелиорации, причём наиболее эффективной является мелиоративная промывка с удалением солей из почвы и отводом их в дренажную систему. Солончаковые почвы отличаются от солончаков меньшим содержанием легкорастворимых солей. Их подразделяют на сильно-, средне- и слабозасолённые. Солонцы содержат легкорастворимые соли не в верхнем горизонте почвы, а на некоторой глубине (в поглощающем комплексе особенно много обменного натрия – 10–20% и более) и обладают резко дифференцированным профилем. Их верхний гумусово-аккумулятивный горизонт чётко сменяется столбчато-призматичным, очень плотным глинисто-иллювиальным солонцовым горизонтом с щелочной реакцией; внизу он переходит в подсолонцовый ореховатый горизонт с карбонатами и гипсом, ниже которого находятся легкорастворимые соли. Распространены солонцы преимущественно в сухих полупустынных степях, а также в степной и даже лесостепной зонах. Чаще всего они встречаются в составе т. н. солонцовых комплексов, включающих солончаки, солончаковые, луговые и зональные автоморфные почвы – бурые степные, каштановые и чернозёмы. Освоение и земледельческое использование солонцов возможно, но требует целой системы мелиоративных и агротехнич. мероприятий, включая гипсование (для замены натрия на кальций в поглощающем комплексе), специальную глубокую вспашку с последующим травосеянием.

С солонцами и солонцеватыми почвами генетически тесно связаны солоди. Они образуются в результате природного процесса рассоления солонцов и солонцеватых почв под влиянием застоя влаги и образования кислых продуктов распада растительных остатков. При этом щелочная реакция сменяется на слабокислую, а в осолоделых горизонтах аккумулируется кремнезём и аморфная кремниевая кислота. Солоди обычны под берёзовыми колками в лесостепи Западной Сибири; встречаются они и в блюдцеобразных понижениях в степях и лесостепях. Характерным признаком солоди является резкая дифференциация почвенного профиля на генетические горизонты с обязательным включением светлого горизонта с железисто-марганцевыми стяжениями и наличием под ним плотного коричнево-бурого иллювиального горизонта. Среди солодей различают лесные (типичные), луговые, лугово-болотные. Сельскохозяйственное использование солодей затруднительно из-за их негативных свойств, а также пятнистого распределения по рельефу местности.

Субтропические почвы представлены на территории России желтозёмами и коричневыми почвами. Желтозёмы занимают узкую полосу земли по побережью Чёрного м. в районе Туапсе– Сочи; они (как и влажные субтропические краснозёмы) обладают повышенным содержанием подвижных оксидов железа, алюминия и марганца. Их профиль включает элювиально-оподзоленный с кислой реакцией среды горизонт жёлтого цвета, переходящий книзу в иллювиальный светло-жёлтый горизонт с большим количеством железисто-марганцевых конкреций. Желтозёмы используются для выращивания чая, цитрусовых, плодовых и овощных культур, но нуждаются в органических и минеральных удобрениях, а также в защите от водной эрозии.

Коричневые почвы распространены в горном Дагестане под сухими редкостойными лесами и зарослями кустарников с травянистым покровом в условиях тёплого и сухого субтропического климата. В них различают гумусовый горизонт (коричневато-серой окраски, комковато-зернистой структуры, содержит 4–6% гумуса), переходный буро-коричневый, комковато-ореховатый, неск. оглиненный горизонт, и более светлый горизонт с карбонатным мицелием. Эти почвы используются под сады и виноградники, нуждаются в защите от водной эрозии.

Горные почвы занимают более 1/3 общей площади страны. К ним относятся почвы горных территорий Кавказа, Урала, Алтая, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Почвенный покров гор характеризуется сложностью строения почв, по сравнению с равнинными их отличает меньшая мощность вертикального профиля, большое разнообразие гранулометрического и минералогического состава почв и почвообразующих пород, более тесное геохимическое сопряжение почв, расположенных на разных уровнях и формах рельефа. Вместе с тем большинство горных почв могут быть отнесены к соответствующим почвенным типам, сформировавшимся на равнинах. Лишь неск. типов горных почв (находятся в осн. под горными лесами и тундрами) могут рассматриваться как специфически горные: горно-луговые и горно-лугово-степные, которые не имеют дополнительного увлажнения за счёт грунтовых вод, что свойственно луговым почвам равнин. Горно-луговые почвы образуются в условиях влажного климата под хорошо развитым травянистым покровом. У них развит дерновый и гумусовый горизонты (до 20% гумуса) с комковато-зернистой структурой, они обладают кислой реакцией. Горные лугово-степные почвы более сухие, в них меньше гумуса, они нейтральны.

Горные лесные почвы имеют очень важное значение в лесном хозяйстве страны, а также в природоохранном деле. При вырубке горных лесов их почвенный покров быстро подвергается эрозии, что влечёт за собой заносы и загрязнение рек, наводнения на прилегающих территориях, нарушение гидрологического режима на больших пространствах бассейнов рек. Горно-луговые и горные лугово-степные почвы используются в пастбищном животноводстве. Они остро нуждаются в противоэрозионной защите.

Антропогенно-преобразованные и антропогенные почвы. На природное разнообразие и состояние почв существенное воздействие оказывает производственная, преимущественно с.-х., деятельность человека. Изменяются и преобразуются в разной степени строение, свойства, режимы почв, создаются искусственные почвы и т. п. В классификации почв России (1997) те почвы, которые существенно изменены человеком, но не утратили признаков исходных природных почв, выделяются как антропогенно-преобразованные. Наименование таких почв образуется добавлением приставки «агро-» к названиям типов естественных почв, например агроподзолистые, агрочернозёмы и т. п. Если же природные почвы изменены настолько, что в них не сохранилось типовых признаков или они полностью созданы искусственно, то они классифицируются как антропогенные. Это стратозёмы (насыпные грунты), аквазёмы (созданные под водой), урбанозёмы (образованные из городских материалов и отходов) и др.

Закономерности распространения почв. В распространении почв на территории России имеются определённые географические закономерности, сложившиеся под совокупным воздействием биоклиматических и геолого-геоморфологических факторов почвообразования. Так, на территории страны выделяются полярный, бореальный, суббореальный и субтропический почвенно-биоклиматические пояса, а внутри них почвенно-биоклиматические области и фации, почвенные зоны, подзоны и провинции.

В направлении с севера на юг выделяются зоны арктических и тундровых почв, подзолистых таёжных, серых лесных, чернозёмов лесостепных и степных, каштановых сухостепных, бурых полупустынных, субтропических коричневых и желтозёмных почв.

На территории России по степени континентальности климата чётко выделяются четыре почвенно-биоклиматические фации: Европейская умеренно континентальная, Западно-Сибирская континентальная, Восточно-Сибирская экстраконтинентальная и Дальневосточная муссонная. Территории этих фаций настолько различны и по другим природным особенностям (рельефу, почвообразующим породам и геологической истории), что их можно рассматривать в качестве не только особых биоклиматических фаций, но и особых почвенно-геологических стран.

Совокупность влияния биоклиматических и геолого-геоморфологических факторов в каждой из выделенных фаций, включающих отрезки широтных почвенных зон, определяют особенности распространённых в них почв и структур почвенного покрова. Европейская фация характеризуется чётко выраженной широтной зональной структурой почвенного покрова; Западно-Сибирская фация отличается от неё значительно более широким распространением оглеенных, болотных, торфяных и торфяно-глеевых почв в таёжных зонах, луговых, лугово-чернозёмных, солонцеватых, осолоделых и солончаковатых почв в лесостепной и степной зонах. Восточно-Сибирская экстраконтинентальная фация характеризуется повсеместным распространением постоянно мёрзлых грунтов и связанными с ними криогенными процессами в почвах. Широтная зональность почвенного покрова выражена в ней очень слабо. В условиях горного рельефа на плотных осадочных и массивно-кристаллических породах преобладают различные щебнистые маломощные тундровые и таёжные мерзлотные почвы. На продуктах выветривания траппов и на карбонатных породах образуются неоподзоленные почвы типа дерново-карбонатных, таёжных подбуров, гранузёмов, со структурой в виде округлых гранул, гумусированные и обогащённые подвижными соединениями железа почвы без признаков оподзоленности.

Дальневосточная муссонная почвенно-биоклиматическая фация характеризуется большим разнообразием почв, сформировавшихся в условиях равнинного и горного почвообразования. В связи с меридиональной вытянутостью территории этой фации вдоль Тихоокеанского побережья от Чукотки до юга Приморского края, широтная зональность почв выражена ясно, но в виде сравнительно небольших отрезков почвенно-географических зон тундры, северной, средней и южной тайги и хвойно-лиственных лесов. Общей особенностью почв Дальневосточной муссонной фации как на севере, так и на юге является повышенная их влажность. Поэтому здесь широко распространены тундрово-болотные, торфяно-болотные, дерново-глеевые, буро-таёжные глеевые, лугово-чернозёмовидные глеевые («чернозёмы амурских прерий») почвы. Уникальную почвенную провинцию представляет п-ов Камчатка, где почвообразование осуществляется в условиях активной вулканической деятельности.

Широтная биоклиматическая зональность проявляется в географии почвенного покрова не только в виде равнинных почвенных зон, но и в разной структуре вертикальной (высотной) поясности горных стран в зависимости от их географического местоположения. Например, система вертикальной зональности Северного Урала представлена всего тремя высотными поясами: нижним северотаёжным темнохвойным с глееподзолистыми почвами и таёжными подбурами, средним поясом тундрово-глеевых и тундровых подбуров и верхним гольцовым поясом примитивных горных почв и каменистых россыпей. Вертикальная зональность Южного Урала представлена пятью вертикальными поясами: лесостепью с серыми лесными почвами у подножия, выше расположенным хвойно-широколиственным поясом с бурозёмными почвами, сменяемым далее поясом темнохвойных лесов с буро-таёжными горными почвами; ещё выше следует пояс горных лугов с горно-луговыми и дерново-торфянистыми почвами. На высоте ок. 1500 м горные луга переходят в горную тундру с тундровыми подбурами и торфянисто-глеевыми почвами.

Специфика вертикальной зональности почв в горах зависит не только от широты местности, но и от расположения горного массива по отношению к господствующему направлению атмосферной циркуляции, экспозиции склонов и др. факторов. Так, на западном черноморском склоне Большого Кавказа в районе Сочи – Туапсе нижний горный пояс представлен влажно-субтропическим ландшафтом с желтозёмными почвами, переходящими выше в пояс широколиственных и хвойно-широколиственных лесов на бурозёмах. На восточной части склона Большого Кавказа к Каспийскому морю нижний пояс представлен разнообразными сухими лесами и кустарниками средиземноморского типа на горно-коричневых почвах, ещё выше – горно-луговые и горно-степные почвы.

Наряду с географическими закономерностями распространения почв, обусловленными преимущественно биоклиматическими факторами, не менее важное значение имеют геолого-геоморфологические условия почвообразования. Они определяют количественные соотношения и пространственное расположение равнинных и горных почв, обособление минералого-геохимических почвенных провинций и геолого-геоморфологических почвенных округов и районов, гранулометрический состав почвообразующих пород и почв, формирование особых литогенных типов почв. Последние формируются в тех случаях, когда почвообразующие породы оказывают определяющее влияние на генезис и свойства почв. Таковы дерново-карбонатные почвы (рендзины), встречающиеся в разных биоклиматических зонах, охристые вулканические почвы, образующиеся под непосредственным воздействием вулканического пепла. Примерами почв, сформировавшихся под сильным влиянием почвообразующих пород, могут служить также дерновые шунгитовые почвы Карелии («олонецкие чернозёмы») и сибирские гранузёмы.