Период «оттепели»

Резкое увеличение выпускаемых фильмов, начиная с 1953, знаменательно, как и изменение кинематографической эстетики. К сер. 1950-х гг. в СССР выходило ок. 100 игровых фильмов в год, св. 50% из них составляла продукция рос. киностудий. Нравственный опыт, накопленный в годы войны, прорывался в кинематографе как старшего, так и младшего поколения, диалог которых во многом определил особенности данного периода. Исключительную роль в этом диалоге сыграла преподавательская деятельность Савченко, Ромма, Герасимова во ВГИКе кон. 1940-х – 1-й пол.1950-х гг., а также работа Пырьева на посту директора «Мосфильма» в сер. 1950-х гг. Благодаря их усилиям в кинематограф влилась «новая волна», изменившая лицо совр. киноискусства. Оба поколения объединяло внутреннее неприятие киноканона послевоенной эпохи, переосмысленного как нечто принципиально чуждое феномену сов. киноискусства. Производственная или военная единица как модель коллектива в кино сталинской эпохи сменилась образом дома, семьи. Усложнились психологические характеристики героев – процесс становления личности стал не менее существен, чем результат. Обращение к мировой классике характерно для старшего поколения – «Отелло» Юткевича (1956), «Дон Кихот» (1957) и «Гамлет» (1964) Козинцева, «Идиот» (1958) и «Белые ночи» (1960) Пырьева, «Тихий Дон» Герасимова (1957–58), «Дама с собачкой» Хейфица (1960), а молодые осваивали материал современности. Ведущим жанром стала бытовая драма, трансформирующаяся в киноповесть. Бытовой материал приобрёл особую ценность как образ долгожданной мирной жизни, вне перспективы грядущей войны, – «Человек родился» В. С. Ордынского (1956), «Дом, в котором я живу» Л. А. Кулиджанова и Я. А. Сегеля (1957), «Дело было в Пенькове» С. И. Ростоцкого (1958), «Простая история» Ю. П. Егорова (1960), фильмы М. М. Хуциева «Весна на Заречной улице» (1956, совм. с Ф. Е. Миронером) и «Два Фёдора» (1959). В том же направлении шли и мастера старшего поколения: Хейфиц («Большая семья», 1954, «Дело Румянцева», 1956, «Дорогой мой человек», 1958), Райзман («Урок жизни», 1955), Эрмлер («Неоконченная повесть», 1955).

Кинематограф 1950–60-х гг. в поисках сюжетной основы обратился к совр. литературе. Основой б. ч. значительных кинопроизведений стала проза В. Ф. Тендрякова, П. Ф. Нилина, С. П. Антонова, В. Ф. Пановой, драматургия В. С. Розова. В тесном союзе с писателем В. П. Некрасовым режиссёр А. Г. Иванов создал ф. «Солдаты» (1957) по повести «В окопах Сталинграда». На стыке нового литературного и кинематографического опыта формировалось во 2-й пол. 1950-х гг. поколение кинодраматургов, представленное именами В. И. Ежова («Баллада о солдате», 1959), Б. А. Метальникова («Отчий дом», 1959, «Алёшкина любовь», 1961), Д. Я. Храбровицкого («Чистое небо», 1961), И. Г. Ольшанского и Н. И. Рудневой («А если это любовь?», 1962), Н. Н. Фигуровского («Когда деревья были большими», 1962).

Этапом в открытии новых средств выразительности в кино 1950-х гг. стал фильм Калатозова «Летят журавли» (1957) – ключевой для эпохи как по материалу, так и по его решению. В 1930–50-е гг. постановщик ряда высокопрофессиональных, но не выходящих за рамки киноканона фильмов, Калатозов возвратился здесь на новом этапе к предельной экспрессии своего классического авангардного дебюта – кинопоэмы «Соль Сванетии» (1930) о противостоянии человека и природы. Идеального единомышленника для эксперимента он обрёл в лице оператора С. П. Урусевского. Монтаж коротких кадров в неожиданных ракурсах Урусевский сменял длинными планами, снятыми движущейся камерой, непрестанно меняющей точки съёмки в пределах одного кадра-плана. Открытия Калатозова – Урусевского на десятилетия вперёд определили киноязык и подход к военной теме. Их опыт сказался и в крупнейших фильмах на военном материале режиссёров нового поколения: от «Баллады о солдате» Г. Н. Чухрая и «Судьбы человека» С. Ф. Бондарчука (оба 1959) до «Мира входящему» А. А. Алова и В. Н. Наумова (1961) и «Иванова детства» А. А. Тарковского (1962).

Одна из особенностей кино 1960-х гг.– замена жёстких фабульных структур свободным соединением внутренне завершённых эпизодов – впервые последовательно была воплощена в фильмах «Алёнка» и «Девять дней одного года» (оба 1962). Две модели грядущей утопии – детски гармоничная у Барнета и напряжённо-рефлексивная у Ромма – явились результатом преодоления этими режиссёрами на протяжении 1950-х гг. инерции стиля.

Развенчание Сталина на 20-м съезде КПСС воспринималось б. ч. художественной интеллигенции как очищение революционной идеи от чуждых тенденций, как подтверждение её истинности. Следствием этого было появление таких фильмов, как «Коммунист» Райзмана (1958), «Жестокость» В. Н. Скуйбина (1959), новых киноверсий канонических текстов соцреализма – «Сорок первый» Г. Н. Чухрая (1956), «Павел Корчагин» Алова и Наумова (1957), «Юность наших отцов» М. Н. Калика и Б. В. Рыцарева (1958). Монументальных героев эпопей сменили персонажи острых социальных драм, раскрывающих внутренний мир человека, а также индивидуальное переживание идей революции.

Обновление социального климата усиливало доверие к реальности. Именно в ней, а не в условно-монтажном или декоративном пространстве, художники стремились проследить черты грядущего общества гармонии. Впервые кинематограф вступил в непосредственный диалог с реальностью. Основой сюжета становилось течение жизни – направленное, как представлялось, в сторону построения идеального общества; поэтому к сер. 1960-х гг. ведущей стала тенденция документализации кинообраза. Документальное кино вновь обрело статус полноценного вида искусства. Крупнейшие достижения в этой области принадлежали молодым режиссёрам (В. П. Лисакович, П. С. Коган, Б. Д. Галантер), а также классикам игрового кино – Эрмлеру («Перед судом истории», 1965) и Ромму («Обыкновенный фашизм», 1966).

Эта тенденция распространялась на всё советское киноискусство 1960-х гг. Оно характеризовалось резким скачком в развитии национальных кинематографий, где возникли яркие и своеобразные школы как игрового, так и документального кино – в Киргизии (Т. О. Океев, Б. Т. Шамшиев, М. А. Убукеев), Грузии (Т. Е. Абуладзе, О. Д. Иоселиани, Г. Н. и Э. Н. Шенгелая), на Украине (С. И. Параджанов, Ю. Г. Ильенко, Л. М. Осыка), в Литве (В. Жалакявичюс, А. Жебрюнас, Р. Вабалас), Узбекистане, Туркмении (Э. М. Ишмухамедов, А. И. Хамраев, Б. Б. Мансуров), Молдавии (Э. В. Лотяну).

Пафос обновлённого восприятия мира в 1-й пол. 1960-х гг. персонифицировался в образе героя-ребёнка, который являлся воплощением идеального мира, – «Серёжа» Г. Н. Данелии и И. В. Таланкина (1960), «Человек идёт за солнцем» М. Н. Калика (1961), «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» Э. Г. Климова (1964). Аналогом ему служил и образ молодого человека-современника: «Я шагаю по Москве» Данелии (1964), «Застава Ильича» Хуциева (1965) – ключевой для этого периода фильм, сконцентрировавший осн. мотивы эпохи.

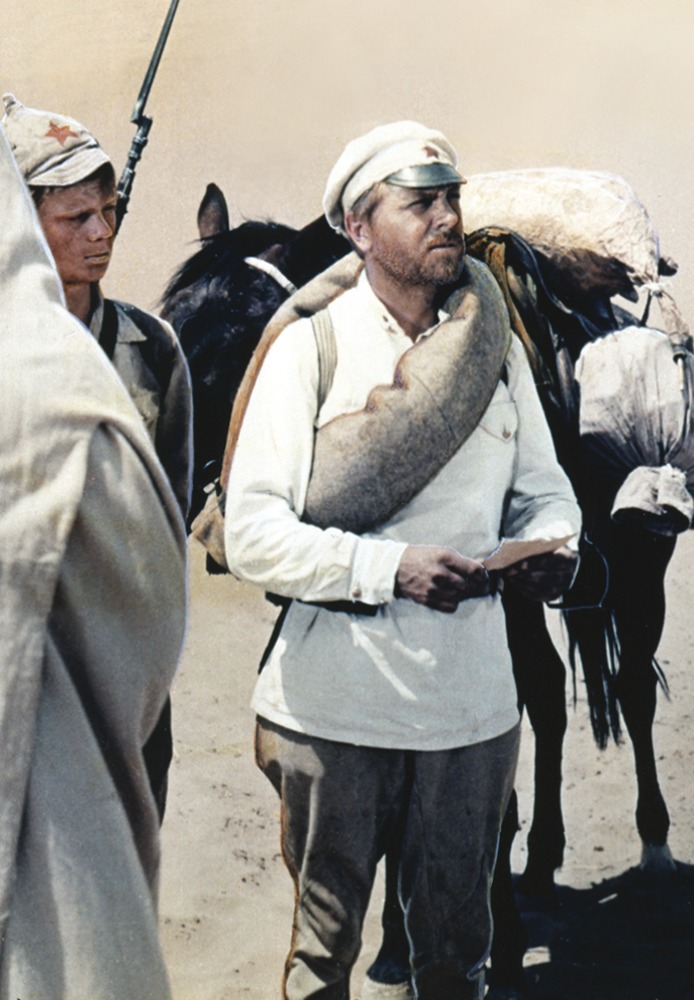

Вариант центрального образа героя-ребёнка – эксцентрический чудак или художник, наделённый детскими чертами, – породил широкий жанровый спектр: от лирических повествований В. М. Шукшина на материале совр. деревни («Живёт такой парень», 1964, «Ваш сын и брат», 1966, «Странные люди», 1970) и драматических киноповестей Г. А. Панфилова («В огне брода нет», 1968, «Начало», 1970) до эксцентриад Г. И. Полоки («Республика ШКИД», 1966), В. В. Мельникова («Начальник Чукотки», 1967), Е. Е. Карелова («Служили два товарища», 1968), А. Н. Митты («Гори, гори, моя звезда», 1970), В. Я. Мотыля («Белое солнце пустыни», 1970). Тип героя-эксцентрика способствовал расцвету комедийного жанра, впервые после 1930–40-х гг. выводя в первый ряд кинорежиссуры комедиографов: Л. И. Гайдая («Операция "Ы" и другие приключения Шурика», 1965, «Кавказская пленница», 1967, «Бриллиантовая рука», 1969), Э. А. Рязанова («Берегись автомобиля», 1966), Данелию («Не горюй!», 1969). Тип героя-художника послужил основой для создания фильмов, построенных по принципу внутреннего монолога (наивысшее достижение – «Андрей Рублёв» Тарковского, 1966, вып. 1971). Новый герой потребовал и нового актёра, сочетавшего предельную органику с гиперболизированной характерностью (И. М. Смоктуновский, А. А. Солоницын, С. Ю. Юрский, О. И. Даль, О. И. Борисов, Р. А. Быков, С. А. Любшин, Н. Н. Губенко, И. М. Чурикова, А. С. Демидова и др.).

Изменилось и место кинодраматургии. Именно она теперь лидировала в поиске новых повествовательных структур (кинодраматурги и сценаристы Е. И. Габрилович, Г. Ф. Шпаликов, Ю. Т. Дунский и В. С. Фрид, Е. А. Григорьев, А. Б. Гребнев). Новеллистическая структура начала преобладать не только в режиссуре, но и в оригинальных сценариях, которые стали создаваться ведущими писателями. Возникли столь значительные работы, как кинороман «Рабочий посёлок» Пановой в постановке В. Я. Венгерова (1966), эксцентрическая трагикомедия «Женя, Женечка и "катюша"» Б. Ш. Окуджавы в постановке Мотыля (1967) и др.

Теоретическую опору новаторские поиски нашли в критике, значение которой в 1960-е гг. резко возросло (книги и статьи В. П. Дёмина, В. И. Фомина, Л. А. Аннинского, Н. М. Зоркой, Ю. М. Ханютина, М. И. Туровской, И. Н. Соловьёвой, В. В. Шитовой). Плодотворно исследовалось и классическое наследие кино в работах Л. К. Козлова, Н. И. Клеймана и др.

Фильмы, сделанные на лит. основе («Живые и мёртвые» Столпера, «Тишина» В. П. Басова, «Председатель» А. А. Салтыкова – все 1964), выделялись благодаря своей социальной значимости и мастерству актёрских работ А. Д. Папанова, К. Ю. Лаврова, М. А. Ульянова, Н. В. Мордюковой, И. Г. Лапикова. В дальнейшем экранизации совр. прозы утратили присущий им общественный и худож. резонанс, став основой для беллетристического кинозрелища («Щит и меч» Басова, 1968).

Во 2-й пол. 1960-х гг., со свёртыванием либеральных тенденций, появилось большое число «полочных» фильмов. И если «Застава Ильича» всё же увидела свет под названием «Мне двадцать лет», то такие значительные фильмы, как «До свидания, мальчики!» Калика, «Друзья и годы» В. Ф. Соколова (оба 1966), «Андрей Рублёв» Тарковского, «Дневные звёзды» (1968) Таланкина, выходили малым тиражом, с большим запозданием и переделками. Подверглись запрету «Скверный анекдот» Алова и Наумова (1966), «История Аси Клячиной, которая любила да не вышла замуж» А. С. Кончаловского (Михалкова-Кончаловского) (1966), «Комиссар» А. Я. Аскольдова (1967) – все в прокате с 1987, и др. На экраны вышли фильмы «Июльский дождь» Хуциева, «Долгая счастливая жизнь» Шпаликова (оба 1967), «Три дня Виктора Чернышёва» М. Д. Осепьяна, «Доживём до понедельника» Ростоцкого (оба 1968), отражающие усиливающиеся настроения разочарования, апатии и разобщённости.

Относительная стабильность социально-экономической ситуации вела к распадению форм традиционной общности, на которых базировался советский коллективистский миф. Осознание и переживание этого процесса составили сквозной сюжет 1970-х – 1-й пол. 1980-х гг., получивших позже название «застой». Миф становился предметом пристального анализа.