Республики

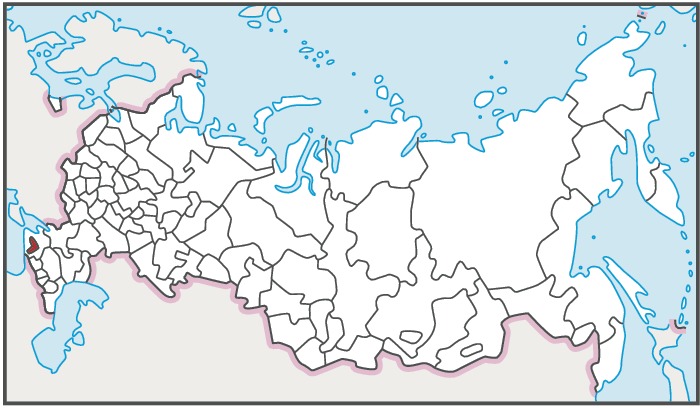

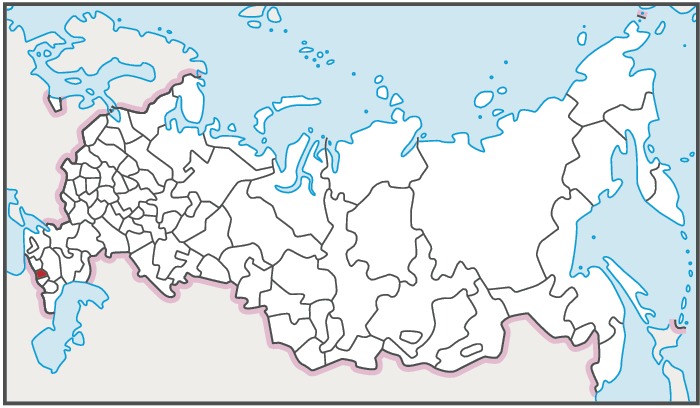

Адыгея

Адыгея (Республика Адыгея), расположена на юго-западе Европейской части России, в сев.-зап. части Кавказа; со всех сторон окружена территорией Краснодарского края. Площадь 7,6 тыс. км2. Население 444,5 тыс. чел.; ср. плотность населения 58,5 чел./км2 (2003). Столица – Майкоп (179,4 тыс. чел.). Другой крупный город – Адыгейск (14,7 тыс. чел.). Городское население 53,7%. Включает 7 адм. районов, 2 города, 5 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 67,9, адыги 22,1, украинцы 3,2. Большинство верующих – православные (24 религ. организации), есть мусульмане (15) и протестанты (15) (2002).

Входит в Южный федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Республики Адыгея 1995. Гос. власть осуществляют президент, избираемый на 5 лет, Гос. совет – Хасэ республики (парламент), Кабинет министров (правительство), иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения наиболее благоприятные. Экологическая ситуация относительно удовлетворительная.

Значительные запасы нефти и газа (т. н. белая майкопская нефть), а также месторождения руд золота и серебра. Термальные и минеральные воды, содержащие йод, бром, бор, мышьяк, цинк, кобальт, барий и др. химические элементы. Св. 36% территории занимают леса, в осн. широколиственные ценных пород (бук, дуб, граб, клён).

Благоприятные почвенно-климатические условия способствуют развитию многоотраслевого сельского хозяйства (возделывается св. 100 с.-х. культур). Наряду с сельским хозяйством ведущая роль принадлежит промышленности с развитым комплексом перерабатывающих отраслей. В РФ выделяется по производству виноградных вин (6% – 6-е место), картона (2,1%), сахара-песка (0,9%).

Валовой региональный продукт составляет 6804,1 млн. руб. Доля промышленности в ВРП 18,7% (2001). Ведущие отрасли: пищевая (40,1% в структуре промышленного производства, 2002; наиболее развиты консервная, маслобойная, винодельческая, эфирно-масличная, табачно-ферментационная промышленность; крупнейшие предприятия – консервный комбинат «Адыгейский», кондитерская фабрика «Майкопская», АООТ «Сахарный завод»), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (21,9%; ГУП Майкопмебель «Дружба», АО «Картонтара»), машиностроение и металлообработка (15,3%; Майкопский машиностроительный завод – гидроманипуляторы ЛВ-185, ОАО редукторный завод «Зарем», станкостроительный завод, АО «Станконормаль»), промышленность строительных материалов (7,9%). На территории республики – 3 предприятия ОПК: АО – «Точрадиомаш», «Майкоппромсвязь»; СКБ «Точрадиомаш».

Доля сельского хозяйства в ВРП 19,7%. Площадь с.-х. угодий 333,7 тыс. га (43,9% земельного фонда), в т. ч. пашня 77,8%. Посевные площади составляют 218,6 тыс. га, из них 53,2% занимают зерновые (пшеница, кукуруза, ячмень), 24,2% – кормовые, 15,6% – технические (подсолнечник, сахарная свёкла) культуры. Развиты овощеводство, бахчеводство, виноградарство.

Длина (2002, км) железных дорог 148, автодорог общего пользования 1545 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 1339,5), судоходных речных путей 11. Аэропорт в Майкопе.

Образование: 171 общеобразовательное учебное заведение, 17 учреждений начального и среднего проф. образования, 8 вузов (включая филиалы), в т. ч. Адыгейский гос. ун-т (2003).

Здравоохранение: 28 больниц, 80 поликлиник (2001).

Культура: 3 театра (в т. ч. музыкальный); филармония; ансамбль народной песни, ансамбль народного танца; Центр нац. культуры; 9 музеев (в т. ч. Нац. музей Республики Адыгея); 2 республиканские библиотеки (2003).

Алтай

Алтай (Республика Алтай), расположен в самом центре Азии, на юге Азиатской части России. Граничит с Казахстаном, Китаем и Монголией. Площадь 92,6 тыс. км2. Население 205,2 тыс. чел.; ср. плотность населения 2,2 чел./км2 (2003). Столица – Горно-Алтайск (53,3 тыс. чел.). Городское население 26,6%. Включает 10 адм. районов, 1 город. Преобладают (%) русские 60, алтайцы 31, казахи 6. Большинство верующих – православные (21 религ. организация); часть южных алтайцев исповедует синкретическую религию – бурханизм (2002).

Входит в Сибирский федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Республики Алтай 1997. Гос. власть осуществляют глава республики, избираемый на 4 года, Гос. собрание – Эл Курултай (парламент), правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения благоприятные. Экологическая ситуация удовлетворительная.

Разнообразные минеральные ресурсы, наибольшее значение имеет золото (Синюхинское месторождение даёт св. 90% добычи). Выявлены уникальные по запасам месторождения редких металлов (вольфрам, молибден, висмут, кобальт, литий, тантал), разведаны и подготовлены к эксплуатации месторождения мраморов, гранитов, железных руд, каменного и бурого угля. Богатые природные ресурсы – водные (ледники, горные озёра), лесные (в т. ч. особо ценные кедровые леса), растительные (св. 2000 видов растений, в т. ч. ок. 200 эндемиков, а также дикорастущие плодово-ягодные и лекарственные растения) и рекреационные.

Особенность экономики республики – низкая доля промышленного производства.

Валовой региональный продукт составляет 5654,0 млн. руб. Доля сельского хозяйства в ВРП 18,2% (2001). Гл. отрасль – животноводство (даёт 80% валовой с.-х. продукции), которое представлено овцеводством, козоводством, коневодством, молочным и мясным скотоводством. Особое значение имеет пантовое оленеводство (объёмы производства уникальной продукции – панты маралов и пятнистых оленей – в настоящее время значительно снижены). Выведена отечественная порода пуховых коз – горно-алтайская, которая отличается высокой продуктивностью и выходом пуховых волокон. Развито пчеловодство. Площадь с.-х. угодий – 1781 тыс. га (19% земельного фонда), в т. ч. пашня 8%.

Доля промышленности в ВРП 7,2%. Ведущие отрасли: пищевая (28,5% в структуре промышленного производства, 2002; крупнейшее предприятие – ООО «Майма-Молоко», производит высококачественные сыры), цветная металлургия (26%; ООО «Калгутинское» – вольфрамовый и молибденовый концентрат, ОАО Рудник «Весёлый» – золото, серебро, медь), промышленность строительных материалов (24,8%; ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ»), лесная и деревообрабатывающая (7,4%; ГУКЛП «Тайга»).

Железных дорог нет (ближайшая ж.-д. станция – в г. Бийск, Алтайский край). Осн. вид транспорта – автомобильный. Протяжённость гл. автомагистрали – трассы федерального значения Новосибирск – Бийск – Ташанта (Чуйский тракт) – более 500 км. Длина автодорог общего пользования 3396 км (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 1217 км). В настоящее время аэропорты на территории республики закрыты.

Образование: 205 общеобразовательных учебных заведений, 12 учреждений начального и среднего проф. образования, Горно-Алтайский гос. ун-т (2003).

Здравоохранение: 33 больницы, 67 поликлиник (2002). Курорт Чемал.

Культура: драматический театр; филармония; Республиканский центр духовной культуры; 3 краеведческих музея; 2 республиканские библиотеки (2003).

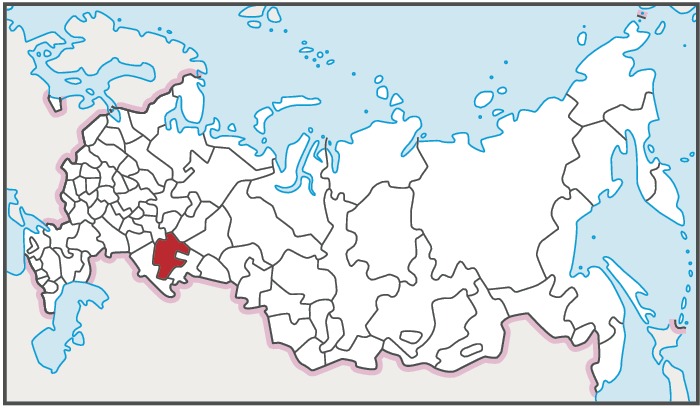

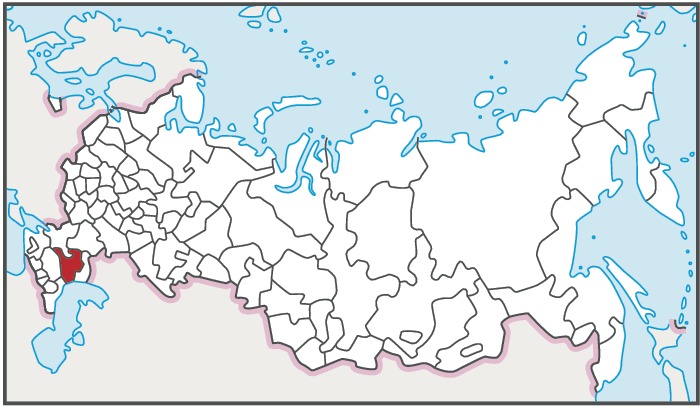

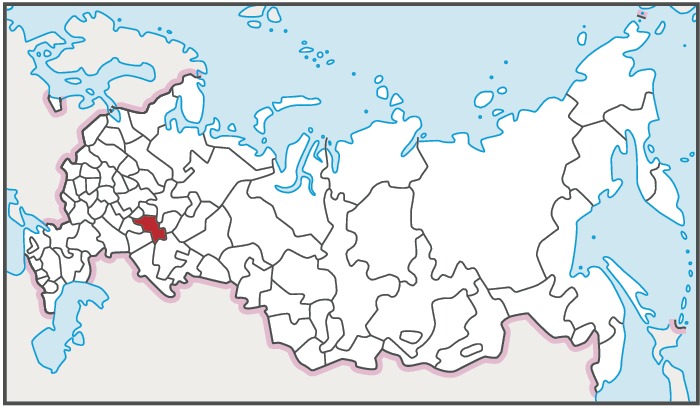

Башкортостан

Башкортостан (Республика Башкортостан, Башкирия), расположен в Предуралье и на склонах Южного Урала. Площадь 143,6 тыс. км2. Население 4080,2 тыс. чел.; ср. плотность населения 28,4 чел./км2 (2003). Столица – Уфа (1049,3 тыс. чел.). Другие крупные города – Стерлитамак (264,4 тыс. чел.), Салават (158,5 тыс. чел.), Нефтекамск (125,0 тыс. чел.), Октябрьский (108,7 тыс. чел.), Белебей (85,8 тыс. чел.), Белорецк (85,3 тыс. чел.), Ишимбай (69,9 тыс. чел.), Кумертау (69,7 тыс. чел.). Городское население 64,1%. Включает 54 адм. района, 21 город, 40 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 39,3, башкиры 21,9, татары 28,4, чуваши 3, марийцы 2,7 и др. Большинство верующих – мусульмане (347 религ. организаций) и православные (142), есть протестанты (49) и старообрядцы (5) (2002).

Входит в Приволжский федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Республики Башкортостан 1993. Гос. власть осуществляют президент, избираемый на 5 лет, Гос. собрание – Курултай (парламент), Кабинет министров (правительство), иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения благоприятные. Экологическая ситуация наиболее острая вокруг осн. промышленных центров (городов Уфа, Салават, Стерлитамак), а также на границе с Челябинской обл.

Значительные запасы нефти, кроме того, руд меди, цинка, золота, серебра, железа, а также каменной соли.

В РФ выделяется по масштабу добычи нефти (3,3% общерос.– 3-е место) и её переработки (ок. 15% – 1-е место), производству синтетических смол и пластмасс (14,1% – 1-е место), металлорежущих станков (11,3% – 3-е место). Башкортостан – один из важнейших с.-х. регионов (4,3% валовой с.-х. продукции – 2-е место): здесь производится 5,6% молока и 3,8% картофеля (1-е место), 6,8% мёда (2-е место), 4,3% сбора зерна и 3,8% шерсти (6-е место), ок. 5% сахара (7-е место), 4,7% сахарной свёклы и 2,5% молочной продукции (8-е место, 2002).

Валовой региональный продукт составляет 186332,4 млн. руб. Доля промышленности в ВРП 36,3% (2001). Ведущими являются топливная промышленность (35,5% в структуре промышленного производства, 2002; крупнейшие предприятия – Уфимский и Новоуфимский НПЗ), химический комплекс (14,9%; ОАО: «Салаватнефтеоргсинтез», «Уфанефтехим», «Каустик», «Каучук»), машиностроение (17,4%; ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение», Нефтекамский завод автосамосвалов), электроэнергетика (11,2%).

Доля сельского хозяйства в ВРП 11% (2001). Специализируется на производстве зерновых, мясомолочном скотоводстве и свекловодстве. Площадь с.-х. угодий 7192 тыс. га (50,1% земельного фонда), в т. ч. пашня ок. 60%. Развиты пчеловодство и коневодство.

Длина (2003, км) железных дорог 1461, автодорог общего пользования 24823 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 9972), судоходных речных путей св. 872. Судоходство осуществляется по рекам Белая и Уфа (главный речной порт – Уфа). Международный аэропорт в Уфе.

Образование: 3222 общеобразовательных учебных заведения, 198 учреждений начального и среднего проф. образования, 38 вузов (включая филиалы), из них 34 государственных, в т. ч. Башкирский гос. ун-т (2003). Уфимский научный центр РАН.

Здравоохранение: 297 больниц, 481 поликлиника (2003). Курорты – Янгантау, Красноусольск.

Культура: 12 театров (в т. ч. музыкальный, театр кукол); 3 филармонии; симфонический оркестр, ансамбль народного танца; цирк; 71 музей (в т. ч. Гос. художественный музей, Музей этнографии народов Башкортостана в Уфе); 4 республиканские библиотеки, специализированная библиотека (для слепых) (2003).

Бурятия

Бурятия (Республика Бурятия), расположена на юге Азиатской части России, в юж. части Восточной Сибири, в Забайкалье; на западе омывается водами оз. Байкал. Граничит с Монголией. Площадь 351,3 тыс. км2. Население 1013,5 тыс. чел.; ср. плотность населения 2,9 чел./км2 (2003). Столица – Улан-Удэ (359,3 тыс. чел.). Другие значительные города – Гусиноозёрск (26,3 тыс. чел.), Северобайкальск (25,4 тыс. чел.), Кяхта (18,4 тыс. чел.). Городское население 59,6%. Включает 21 адм. район, 6 городов, 29 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 69,9, буряты 24, украинцы 2,2. Большинство верующих – православные (63 религ. организации) и буддисты (37), протестанты (36), имеются и старообрядцы, относящиеся к Русской древлеправославной церкви (2002).

Входит в Сибирский федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Республики Бурятия 1994. Гос. власть осуществляют президент, избираемый на 5 лет, Народный хурал (парламент), правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения преимущественно благоприятные, на севере – среднеблагоприятные. Фоновая экологическая ситуация умеренно острая, вдоль БАМа и в долине р. Баргузин – острая, в низовьях р. Селенга и вдоль Транссибирской ж.-д. магистрали – очень острая, обусловлена истощением и загрязнением вод, почв, загрязнением атмосферы.

Наиболее крупные в РФ месторождения (% от разведанных в РФ) полиметаллических (48 запасов цинка, 24 – свинца) и молибденовых руд (37), плавикового шпата (16); уникальные запасы (ок. 90) разнообразных сортов нефрита (от белого до чёрного); известны месторождения золота, асбеста (15), бериллиевых руд и др. Св. 63% территории покрыто лесами (преимущественно хвойных пород). Значительные курортные ресурсы (св. 360 минеральных источников).

В РФ выделяется по добыче и первичной переработке плавикового шпата (10,4% рос. добычи), нефрита (ок. 100%) и золота (6%); по производству картона занимает 7-е место (3,6%), целлюлозы – 8-е место (1,7%, 2002).

Валовой региональный продукт составляет 30750,4 млн. руб. Доля промышленности в ВРП 24,8% (2001). Ведущие отрасли: машиностроение и металлообработка (31,6% в структуре промышленного производства, 2002; электротехнические и приборостроительные предприятия), электроэнергетика (30,3%; Харанорская ГРЭС), цветная металлургия (12,6%), пищевая (8,6%), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (6,8%; крупнейшее предприятие – Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат).

Доля сельского хозяйства в ВРП 11,1%. Специализируется на выращивании зерновых культур, картофеля, овощей. Развиты мясомолочное животноводство, овцеводство, козоводство, а также свиноводство и коневодство. Площадь с.-х. угодий 3154 тыс. га (9% земельного фонда), в т. ч. пашня 26,9%. Посевная площадь составляет 304,3 тыс. га, из них ок. 61% занято зерновыми культурами, 31,1% – кормовыми.

Длина (2002, км) железных дорог 1199,3, автодорог общего пользования 6721 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 3500), судоходных речных путей 1912. Судоходство по оз. Байкал, рекам Селенга и Баргузин. Главные речные порты – Северобайкальск, Улан-Удэ. Крупнейший авиаузел – Улан-Удэ.

Образование: 585 общеобразовательных учебных заведений, 61 учреждение начального и среднего проф. образования, 14 гос. вузов (включая филиалы), в т. ч. Бурятский гос. ун-т (2003). Бурятский научный центр Сибирского отделения РАН.

Здравоохранение: 122 больницы, 204 поликлиники (2002). Курорты – Аршан, Горячинск.

Культура: 4 театра (в т. ч. музыкальный, театр кукол); филармония; 2 концертных коллектива (театр песни и танца, театр танца); цирк; 16 музеев (в т. ч. Республиканский художественный музей, Музей природы Бурятии в Улан-Удэ); 4 республиканские библиотеки (2003).

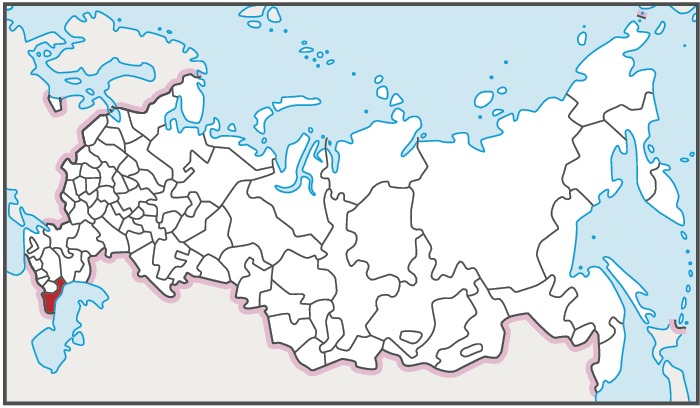

Дагестан

Дагестан (Республика Дагестан), расположен на самом юге Европейской части России, на сев.-вост. склоне Кавказа и на юго-западе Прикаспийской низменности. На востоке омывается Каспийским м. (протяжённость береговой линии 530 км). Граничит по суше с Грузией и Азербайджаном, по Каспийскому морю с Казахстаном, Туркменией и Ираном. Площадь 50,3 тыс. км2. Население 2199,9 тыс.чел.; ср. плотность населения 43,7 чел./км2 (2003). По территории и численности населения Дагестан – самая крупная из республик Кавказа. Столица – Махачкала (ок. 500 тыс. чел.). Другие значительные города – Дербент (ок. 100 тыс. чел.), Хасавюрт (ок. 100 тыс. чел.), Буйнакск (ок. 60 тыс. чел.), Кизляр (ок. 50 тыс. чел.). Городское население 42,9%. Включает 41 адм. район, 10 городов, 19 пос. гор. типа. Преобладают (%) аварцы 27,9, даргинцы 16,1, кумыки 12,9, лезгины 12,2, русские 9,2, лакцы 5,1, табасараны 4,5, чеченцы 4,5, азербайджанцы 4,3, ногайцы 1,6 и др. Большинство верующих – мусульмане (535 религ. организаций) (2002).

Входит в Южный федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Республики Дагестан 1994. Гос. власть осуществляют Народное собрание (парламент), Гос. совет, правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики. С 2003 действует новая Конституция Республики Дагестан, согласно которой существующая система органов гос. власти сохранится до 2006 (с 2006 предусмотрено введение поста президента республики).

Природные условия для жизни населения благоприятные и весьма благоприятные. Экологическая ситуация умеренно острая, обусловлена гл. обр. промышленным загрязнением атмосферы и вод. Отмечается перегрузка пастбищ, деградация лесов, истощение рыбных ресурсов Каспийского моря.

Промышленное значение имеют месторождения нефти, горючих газов, каменного угля, чёрных (железорудные Присамурское и Присулакское месторождения), цветных (медно-колчеданное месторождение Кизил-Дере) и редких (месторождение стронциевых руд Синие Камни) металлов, разнообразных природных строительных материалов и сырья для их производства (гипсы, известняки, мергели, кварцевые пески, глины и др.). Выявлены также месторождения полиметаллических руд, селитры, фосфоритов, залежи серы и горного хрусталя. Распространены минеральные источники. Богатые курортные ресурсы: минеральные источники, лечебные грязи (сульфидные грязи озёр Махачкалинское, Большое и Малое Турали, Аджи; торфяные иловые грязи; сопочные грязи оз. Берикей; общая площадь грязевых месторождений оценивается в 110 га), песчаные пляжи на побережье Каспийского моря.

Республика Дагестан поставляет на общероссийский рынок овощи (3,8% рос. производства – 3-е место) и фрукты, шерсть (26,3% – 1-е место) и кожевенное сырьё, рыбу, коньяки (24,4% – 2-е место), шампанские и игристые вина (14,3% – 2-е место, 2002), виноматериалы. Развиты народные промыслы, особенно ковроткачество, производство ювелирных и гончарных изделий, чеканка по металлу.

Валовой региональный продукт составляет 31605,7 млн.руб. Доля промышленности в ВРП 15,7% (2001). Ведущие отрасли: пищевая (29% в структуре промышленного производства, 2002; специализируется на винодельческом и консервном производствах; крупнейшие предприятия – ГК «Дагестанхлебопродукт», ОАО «Кизлярагрокомплекс» – молочные продукты, ГУП «Дербентский коньячный комбинат», Дербентский завод игристых вин, ГУП «Кизлярский коньячный комбинат», ОАО «Турали» – минеральная вода, ГУП «Денеб» – безалкогольные напитки), топливная (23,2%; добыча нефти ок. 0,4 млн.т, газа 700 млн.м3 в год; ОАО: «Роснефть – Дагнефть», «Даггаз», «Геотермнефтегаз»; ООО «Каспийгазпром»); машиностроение и металлообработка (13,3%; в т. ч. судостроение, представленное ОАО – «Дагдизель», «Каспийский завод точной механики» – приборная техника, «Завод им. Гаджиева» – насосы, рулевые машины; радиопромышленность – ОАО: НИИ «Сапфир» – автоматические радиопеленгаторы, «Дагтеком», «Электросигнал»; электротехническая промышленность – ОАО: «Дагэлектромаш» – электросварочное оборудование, «Кизлярский электроаппаратный завод» и «Дагэлектроавтомат» – низковольтное оборудование; др. предприятия – ОАО: «Кизлярский электромеханический завод» – медицинские детские реанимационные комплексы и др., «Авиаагрегат» – аэродромное оборудование и средства наземного обслуживания, комплектующие для авиатехники, «Эльдаг» – полупроводниковые приборы, топливные агрегаты), электроэнергетика (21,1%; ОАО: «Дагэнерго» и «Сулакэнерго»; производство электроэнергии гл. обр. на ГЭС); химическая и нефтехимическая (3,3%, ОАО: «Стекловолокно», «Стеклопласт»); промышленность строительных материалов (4,0%, ОАО: «Дагстройиндустрия» и «Махачкалинский ДСК» – сборные железобетонные конструкции, «Силикат» – кирпич, строительная известь), лёгкая (ОАО: «Дагтекстиль» – хлопчатобумажная пряжа, суровые ткани, чулочно-носочные изделия, «Каспийская мануфактура» – хлопчатобумажная пряжа, марля, «Махачкалинская швейная фабрика "Шанс"» – изделия из хлопка, спецзаказы). Среди др. крупных предприятий – ОАО «Дагвтормет» (переработка металлолома), стекольный завод «ДагОгни».

Доля сельского хозяйства в ВРП 28,1% (2001). Площадь с.-х. угодий 3363,0 тыс. га (66,8% земельного фонда), в т. ч. пашня 15,0%. В предгорной и горной части республики удобные земли освоены практически полностью, интенсивно вовлекаются в с.-х. оборот малопригодные для обработки земли в равнинной части. Посевная площадь 312,5 тыс. га, из них зерновыми культурами занято 54,5% (в осн. пшеница, кукуруза, рис), кормовыми – 27,4% (гл. обр. многолетние травы), картофелем и овощебахчевыми – 17,3% (капуста, томаты, корнишоны, морковь, репчатый лук и др.; на юге Дагестана можно получать два урожая в год). На орошаемых землях выращивают сорго, тыкву, сахарную и кормовую свёклу. Высокотоварной отраслью является плодоводство (в отдельных районах Дагестана садоводство и виноградарство дают 23–90% доходов). Животноводство мясошёрстного и мясомолочного направления; наиболее развито овцеводство (по количеству овец и коз на душу населения республика занимает одно из первых мест в РФ).

Длина (2002, км) железных дорог 619, автодорог общего пользования 7858 (в т. ч. дороги федерального значения 649 км, республиканского – 2021). По территории республики проходит ж.-д. магистраль Ростов–Баку, федеральная автодорога «Кавказ», магистральный нефтепровод Баку–Новороссийск. Главный морской порт – Махачкала (самый южный и единственный незамерзающий порт России на Каспийском м.; обеспечивает связь с прикаспийскими государствами, осуществляет обработку транзитных грузов; мощность сухогрузной гавани 1,2 млн.т в год, нефтегавани 4,2 млн.т в год). В 20 км от Махачкалы – международный аэропорт Уйташ.

Образование: 1712 общеобразовательных учебных заведений, 58 учреждений начального и среднего проф. образования, 38 вузов (включая филиалы), из них 35 государственных, в т. ч. Дагестанский гос. ун-т (2003).

Дагестанский научный центр РАН.

Здравоохранение: 196 больниц, 418 поликлиник (2002). Курорты: Каякент, Манас, Талги.

Культура: 11 театров (в т. ч. 4 музыкальных, театр кукол); филармония; симфонический оркестр, ансамбль танца, ансамбль казачьей песни, оркестр народных инструментов, вокально-хореографический ансамбль; 19 музеев (в т. ч. Гос. объединённый историко-архитектурный музей, Музей изобразительных искусств в Махачкале); 3 республиканские библиотеки, в т. ч. специализированная библиотека (для слепых) (2003). Цитадель, старый город и крепость Дербента – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

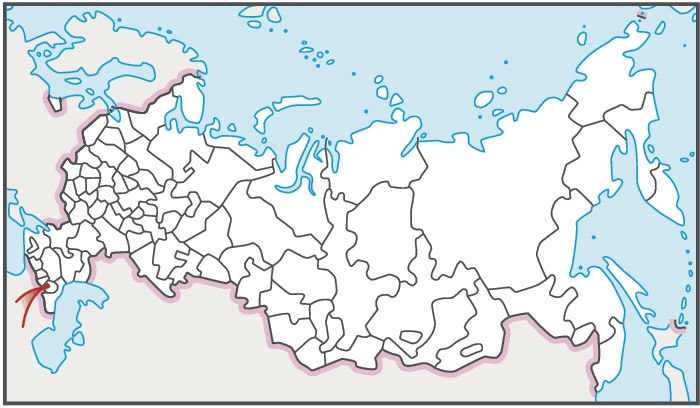

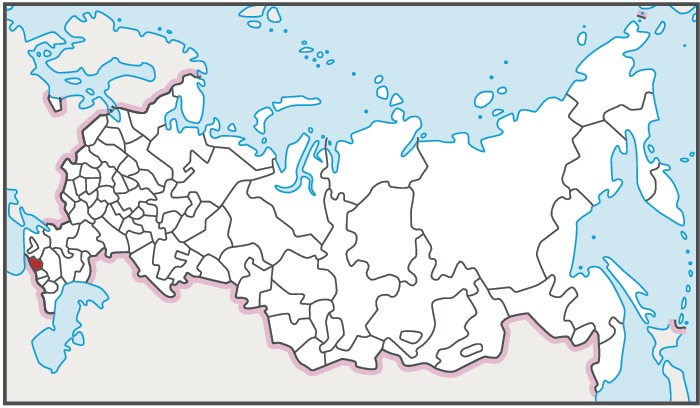

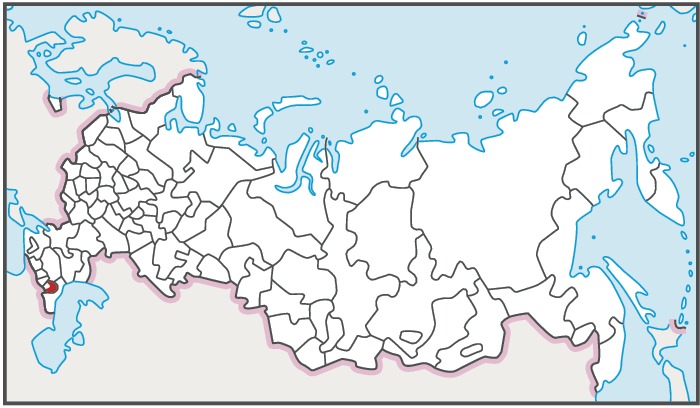

Ингушетия

Ингушетия (Республика Ингушетия), расположена на юге Европейской части России. Граничит с Грузией. Площадь 3,6 тыс. км2* (граница между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия не демаркирована). Население 472,5 тыс. чел.; ср. плотность населения 131,3 чел./км2 (2003). Столица – Магас (с 2000; 0,1 тыс. чел.). Другие значительные города – Назрань (115,0 тыс. чел.; до 1999 временный адм. центр), Малгобек (54,1 тыс. чел.), Карабулак (27,6 тыс. чел.). Городское население 42,9%. Включает 4 адм. района, 4 города. Преобладают (%) ингуши 74,5, чеченцы 10,3, русские 13,2. Большинство верующих – мусульмане.

Входит в Южный федеральный округ. Система органов гос. власти республики определяется Конституцией Республики Ингушетия 1994. Гос. власть осуществляют президент, избираемый на 4 года, Народное собрание (парламент), правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения весьма благоприятные. Экологическая ситуация умеренно острая, связана преимущественно с загрязнением и эрозией почв.

Месторождения нефти и газа, строительных материалов и сырья для их производства (мраморовидные известняки, камень-ракушечник, доломиты, кирпичные глины), минеральных вод. Значительные лесные ресурсы (ценные породы древесины – бук, дуб, чинар).

Валовой региональный продукт составляет 4967,4 млн. руб. Доля промышленности в ВРП 16,1% (2001). Ведущие отрасли: топливная (57,7% в структуре промышленного производства, 2002; крупнейшее предприятие – ГУП ГО «Ингушнефтегазпром»), электроэнергетика (25,8%), пищевая (3,2%; производство винно-водочных изделий, растительного масла, кондитерских изделий, муки и др.), машиностроение и металлообработка (2,4%; инструментальное производство, строительно-дорожная техника и др.).

Сельское хозяйство (доля в ВРП 4,3%) специализируется на выращивании кукурузы, пшеницы, ячменя, овса, сахарной свёклы, подсолнечника, картофеля. Развиты виноградарство, садоводство. Разводят овец (тонкорунные породы), крупный рогатый скот, свиней. Площадь с.-х. угодий 168,0 тыс. га (46,7% земельного фонда), в т. ч. пашня 57,1%. Посевная площадь составляет 70,5 тыс. га, из них 73,1% занято зерновыми культурами, 13,7% – кормовыми.

Длина (2002, км) железных дорог 39, автодорог общего пользования 955,2 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 418,5). По территории республики проходят участок Северо-Кавказской железной дороги и участок автодороги федерального значения Ростов–Баку. Аэропорты Магас и Ингушетия (близ станицы Слепцовская).

Образование: 109 общеобразовательных учебных заведений, 7 учреждений начального и среднего проф. образования, 3 вуза (включая филиал), из них 2 государственных, в т. ч. Ингушский гос. ун-т (2003).

Здравоохранение: 12 больниц, 32 поликлиники (2001).

Культура: 4 театра; филармония; ансамбль народного танца; 5 музеев (в т. ч. Гос. музей изобразительных искусств в Карабулаке, Гос. музей краеведения в Назрани); республиканская библиотека (2003).

Кабардино-Балкария

Кабардино-Балкария (Кабардино-Балкарская Республика), расположена на юге Европейской части России. Б. ч. территории занимает центральная наиболее высокогорная часть Большого Кавказа (от 3000 м и выше), его сев. склоны и предгорья (на территории республики – высшая точка Большого Кавказа – г. Эльбрус, 5642 м). На юге граничит с Грузией. Площадь 12,5 тыс. км2. Население 780,2 тыс. чел.; ср. плотность населения 62,4 чел./км2 (2003). Столица – Нальчик (300,5 тыс. чел.). Другие значительные города – Прохладный (61,8 тыс. чел.), Баксан (56,2 тыс. чел.), Нарткала (33,8 тыс. чел.), Майский (27,0 тыс. чел.), Тырныауз (21,1 тыс. чел.). Городское население 56,6%. Включает 9 адм. районов, 8 городов, 4 пос. гор. типа. Преобладают (%) кабардинцы 48,2, балкарцы 9,4, русские 32, украинцы 1,7. Большинство верующих – мусульмане (99 религ. организаций), есть православные (19) и протестанты (11) (2002).

Входит в Южный федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Кабардино-Балкарской Республики 1997. Гос. власть осуществляют президент, избираемый на 5 лет, двухпалатный парламент (Совет республики, Совет представителей), правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения весьма благоприятные. Экологическая ситуация удовлетворительная.

Месторождения нефти, вольфрамо-молибденовых, свинцовых и свинцово-цинковых руд, золота, олова, бентонитовых глин, сырья для производства стройматериалов (вулканический туф, пепел, известняк, облицовочный камень, песчано-гравийные смеси), каменного угля. Многочисленные источники минеральных вод.

В РФ выделяется как регион с развитой пищевой и горно-добывающей промышленностью. Республика занимает 8-е место в РФ по сбору плодов и ягод (3,2% общероссийского) и 11-е место по производству шерсти (2,2%; 2002). Кабардино-Балкария – один из осн. районов горно-лыжного спорта, высокогорного туризма и альпинизма.

Валовой региональный продукт составляет 21389,9 млн. руб. Доля сельского хозяйства в ВРП 32,9% (2001); специализируется на производстве зерновых и технических культур, животноводстве молочного и молочно-мясного направления. Площадь с.-х. угодий 665,0 тыс. га (53,2% земельного фонда), в т. ч. пашня 47,7%. Посевная площадь составляет 310,8 тыс. га, из них под зерновыми культурами (в осн. пшеница, кукуруза, ячмень) занято 66,2%, под кормовыми (однолетние травы, кукуруза на силос и зелёный корм) – 20,7%. Развиты виноградарство и плодоводство. Племенное коневодство (кабардинская порода), пчеловодство.

Доля промышленности в ВРП 17% (2001). Ведущие отрасли: пищевая (40,4% в структуре промышленного производства, 2002; в осн. плодоовощная, ликёроводочная, кондитерская, спиртовая, а также производство минеральной воды и безалкогольных напитков), машиностроение и металлообработка (26,8%; крупнейшие предприятия – ОАО «Машиностроительный завод», ЗАО «Кавказкабель», ОАО «Терекалмаз»), цветная металлургия (5,8%; ОАО «Гидрометаллург»), промышленность строительных материалов (3,7%; производство стеновых материалов, сборного железобетона).

Длина (2002, км) железных дорог 133,3, автодорог общего пользования 3101,6 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 1968,5). Территорию республики пересекают Северо-Кавказская жел. дорога, федеральная автомагистраль «Кавказ». Авиаузел федерального и международного значения – Нальчик.

Образование: 301 общеобразовательное учебное заведение, 28 учреждений начального и среднего проф. образования, 7 вузов (включая филиалы), из них 6 государственных, в т. ч. Кабардино-Балкарский гос. ун-т им. Х. М. Бербекова (2003).

Кабардино-Балкарский научный центр РАН.

Здравоохранение: 46 больниц, 159 поликлиник (2002). Курорт Нальчик.

Культура: 5 театров (в т. ч. музыкальный, кукольный); филармония; 2 ансамбля танца, ансамбль песни и пляски; 11 музеев (в т. ч. Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств в Нальчике, дома-музеи – К. Кулиева в с. Чегем, Марко Вовчок в Нальчике); 3 республиканские библиотеки, специализированная библиотека (для слепых) (2003).

Калмыкия

Калмыкия (Республика Калмыкия), расположена на юге Европейской части России. На юго-востоке омывается водами Каспийского м. Площадь 76,1 тыс. км2. Население 299,2 тыс. чел.; ср. плотность населения 3,9 чел./км2 (2003). Столица – Элиста (109,9 тыс. чел.). Другие значительные города – Лагань (15,2 тыс. чел.), Городовиковск (10,4 тыс. чел.). Городское население 44,2%. Включает 13 адм. районов, 3 города. Преобладают (%) калмыки 45,4, русские 37,7, даргинцы 4,0, казахи 1,9, немцы 1,7. Большинство верующих – буддисты (34 религ. организации) и православные (13), есть протестанты (15) и мусульмане (6) (2002).

Входит в Южный федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Степным уложением (Конституцией) Республики Калмыкия 1994. Гос. власть осуществляют президент, избираемый на 5 лет, Народный хурал (парламент), иные органы гос. власти, образуемые в соответствии со Степным уложением республики.

Природные условия для жизни населения среднеблагоприятные. Экологическая ситуация очень острая, обусловлена водной, ветровой эрозией почв, возникающей при распашке и перевыпасе, вторичным засолением почв при орошении.

Основу минерально-сырьевой базы составляют топливно-энергетические ресурсы (нефть, газ, конденсат), строительные материалы (песок, глина, камень-ракушечник), пресные и минеральные подземные воды, калийные и каменные соли, доломиты и др. Значительные рыбные ресурсы; общая площадь внутренних водоёмов ок. 50 тыс. га (рыбопромысел – на территории ок. 30 тыс. га).

В экономике ведущая роль принадлежит сельскому хозяйству и отраслям, перерабатывающим продукцию животноводства. Калмыкия – один из ведущих в РФ производителей шерсти (7,3% рос. производства, 3-е место). Дальнейшее развитие промышленности и сельского хозяйства связано с решением проблемы водообеспечения.

Валовой региональный продукт составляет 11820,3 млн. руб. Доля сельского хозяйства в ВРП 9,1% (2001). Осн. отрасль – животноводство (в осн. отгонно-пастбищное скотоводство, тонкорунное овцеводство). В ряде районов развито коневодство, а также верблюдоводство. Площадь с.-х. угодий 4202,4 тыс. га (55,2% земельного фонда), в т. ч. пашня 15,9%. Посевная площадь составляет 303,1 тыс. га, из них под зерновыми культурами занято 76,7%, кормовыми – 14,7%. Выращивают овощи и бахчевые.

Доля промышленности в ВРП 7,8%. Ведущие отрасли: топливная (28,2% в структуре промышленного производства, 2002; эксплуатируется 9 газовых и нефтяных месторождений; лицензии на право пользования недрами имеют предприятия – ООО: «ЛУКОЙЛ-Астраханьморнефть», «Оникс Плюс», «Кавказтрансгаз»; ОАО: «Калмнефть», «Калмгаз», «Калмыцкая нефтегазовая компания»; ЗАО: «Калмпетрол», НК «Калмистерн», «КалмТатнефть»; ДГП «Калмнедра»), электроэнергетика (35,1%), промышленность строительных материалов (17,1%), пищевая (12,4%, крупнейшее предприятие – Аршанский мясокомбинат).

Длина (2002, км) железных дорог 154, автодорог общего пользования 3718,1 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 1932). Главный морской порт – Лагань. По территории Калмыкии проходит нефтепровод Тенгиз – Новороссийск. Аэропорт в Элисте.

Образование: 229 общеобразовательных учебных заведений, 20 учреждений начального и среднего проф. образования, 6 вузов (включая филиалы), из них 4 государственных, в т. ч. Калмыцкий гос. ун-т (2003).

Здравоохранение: 36 больниц, 107 поликлиник (2001).

Культура: 4 театра (в т. ч. музыкальный); 4 концертных коллектива (ансамбль песни и танца, ансамбль танца, камерный оркестр, камерный хор); 5 музеев (в т. ч. Гос. музей изобразительных искусств, Республиканский краеведческий музей в Элисте); 4 республиканские библиотеки (2003).

Карачаево-Черкесия

Карачаево-Черкесия (Карачаево-Черкесская Республика), расположена на юге Европейской части России, в предгорьях и на сев. склонах Большого Кавказа. На юге граничит с Грузией. Площадь 14,1 тыс. км2. Население 426,2 тыс. чел.; ср. плотность населения 30,2 чел./км2 (2003). Столица – Черкесск (121,7 тыс.чел.). Другие значительные города – Усть-Джегута (31 тыс. чел.), Карачаевск (29,9 тыс. чел.). Городское население 44,1%. Включает 8 адм. районов, 4 города, 7 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 42,4, карачаевцы 32,2, черкесы 9,7, абазины 6,6, ногайцы 3,2. Большинство верующих – мусульмане (102 религ. организации) и православные (20), есть протестанты (12) (2002).

Входит в Южный федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Карачаево-Черкесской Республики 1999. Гос. власть осуществляют президент, избираемый на 5 лет, Народное собрание (парламент), правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения весьма благоприятные. Экологическая ситуация умеренно острая, обусловлена гл. обр. загрязнением атмосферы и поверхностных вод.

Месторождения угля, руд свинца, вольфрама и молибдена (Кти-Тебердинское месторождение), меди (Урупское месторождение), высококачественного мрамора (в р-не Теберды), гранитов, кварцевых песчаников; рудного и рассыпного золота. Источники лечебных минеральных (типа «нарзан») и термальных вод.

Экономика республики во многом зависит от работы туристического, курортного и спортивного комплекса (в последние годы работает не в полную силу из-за нестабильной ситуации в регионе). Ок. 80% территории республики занимают горы; на территории Тебердинского заповедника прекрасные условия для развития альпинизма, туризма, курортного дела.

Валовой региональный продукт составляет 7372,3 млн. руб. Доля промышленности в ВРП 18,3% (2001). Ведущие отрасли: химическая и нефтехимическая (26,2% в структуре промышленного производства, 2002; ок. 8% рос. лакокрасочных материалов; крупнейшие предприятия: ОАО – «Черкесское химическое производственное объединение им. З. С. Цахилова», «Резинотехника»), пищевая (28%; «Меркурий», «Сатурн», «Камос», Эркен-Шахарский сахарный завод), промышленность строительных материалов (20,1%; цементный и известковый заводы, обслуживающие значительную часть Северного Кавказа), электроэнергетика (17,6%).

Доля сельского хозяйства в ВРП 24,8%. Растениеводство даёт 52,6% с.-х. продукции, животноводство – 47,4%. Площадь с.-х. угодий 581,5 тыс. га (40% земельного фонда), в т. ч. пашня 26,7%. Посевная площадь составляет 138,3 тыс. га, из них под зерновыми культурами 64,6% (в осн. пшеница, кукуруза, ячмень), кормовыми – 21,3%, картофелем и овощебахчевыми – 14,3%. Развиты овцеводство, коневодство.

Длина (2002, км) железных дорог 51, автодорог общего пользования 1951,4 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 1159,8). По территории республики проходит Военно-Сухумская дорога. Аэропортов на территории республики нет (население пользуется аэропортами городов Минеральные Воды, Ставрополь, Краснодар).

Образование: 191 общеобразовательное учебное заведение, 15 учреждений начального и среднего проф. образования, 8 вузов (включая филиалы), в т. ч. 7 государственных (2003).

Здравоохранение: 42 больницы, 78 амбулаторно-поликлинических учреждений (2002). Курорт Теберда.

Культура: 4 театра; филармония; ансамбль танца; 8 музеев (в т. ч. Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник); 3 республиканские библиотеки, в т. ч. специализированная библиотека (для слепых) (2003).

Карелия

Карелия (Республика Карелия), расположена на северо-западе Европейской части России. На северо-востоке омывается Белым м., на юге – Ладожским и Онежским озёрами. На западе граничит с Финляндией. Площадь 172,4 тыс. км2. Население 752,1 тыс. чел.; ср. плотность населения 4,4 чел./км2 (2003). Столица – Петрозаводск (287,8 тыс. чел.). Другие крупные города – Кондопога (36,4 тыс. чел.), Сегежа (33,3 тыс. чел.), Костомукша (32,9 тыс. чел.). Городское население 75%. Включает 16 адм. районов, 13 городов, 9 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 73,6, карелы 10, белорусы 7. Большинство верующих – православные (58 религ. организаций), есть протестанты (98, малочисленны) (2002).

Входит в Северо-Западный федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией (Основным законом) Республики Карелия 1978. Гос. власть осуществляют глава республики, избираемый на 4 года, Законодательное собрание, правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения на б. ч. территории среднеблагоприятные, на юге – благоприятные. Экологическая ситуация относительно удовлетворительная в малонаселённых сев.-вост. районах и острая – в промышленных центрах.

Запасы руд железа, титана, ванадия, молибдена, а также слюды, алмазов, природных строительных материалов (гранит, диабаз, мрамор). Кроме того, выявлены значительные запасы шунгита. В Карелии – св. 60 тыс. озёр (крупнейшие – Ладожское и Онежское) и ок. 27 тыс. рек.

В РФ выделяется развитым лесопромышленным комплексом (производится св. 20% бумаги и ок. 60% бумажных мешков – 1-е место, 6% деловой древесины и 7,3% целлюлозы – 5-е место, 3,9% пиломатериалов – 7-е место, 2,6% картона – 9-е место, 2002), а также добычей железной руды (ок. 10%) и производством тракторов (в т. ч. ок. 30% тракторов для лесозаготовок).

Валовой региональный продукт составляет 34041,4 млн. руб. Доля промышленности в ВРП 41,4% (2001). Ведущими являются лесопромышленный комплекс (45,2% в структуре промышленного производства, 2002; крупнейшие предприятия – ОАО: «Сегежский ЦБК», «Кондопога», «Целлюлозный завод Питкяранта»), чёрная металлургия (12,8%; ОАО «Карельский окатыш», ЗАО «Вяртсильский метизный завод»), пищевая промышленность (12,3%), электроэнергетика (14,1%), машиностроение (5,4%), цветная металлургия (5%; производство алюминия).

Доля сельского хозяйства в ВРП 2,6% (2001). Специализируется на молочном животноводстве, птицеводстве, производстве картофеля и овощей, пушном звероводстве. Площадь с.-х. угодий 124,3 тыс. га (менее 1% земельного фонда), в т. ч. пашня ок. 50%.

Длина (2002, км) железных дорог, автодорог общего пользования 7873,8 (в т. ч. с твёрдым покрытием 6673,8), судоходных речных путей св. 3500. Судоходство по Онежскому и Ладожскому озёрам, Беломорско-Балтийскому каналу, Белому морю. Главные порты: Петрозаводск, Медвежьегорск, Кондопога, Сегежа, Беломорск. Аэропорт в Петрозаводске (Бесовец).

Образование: 315 общеобразовательных учебных заведений, 36 учреждений начального и среднего проф. образования, 17 вузов (включая филиалы), из них 15 государственных, в т. ч. Петрозаводский гос. ун-т (2003).

Карельский научный центр РАН.

Здравоохранение: 76 больниц, 128 поликлиник (2001). Курорты: Марциальные Воды – первый рос. курорт (с 1719), Сортавала.

Культура: 5 театров (в т. ч. музыкальный, кукольный); филармония; ансамбль песни и танца; 16 музеев (в т. ч. Гос. музей изобразительных искусств, Гос. краеведческий музей в Петрозаводске); 4 республиканские библиотеки (2003). Гос. историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» включён в Гос. свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ и в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Коми

Коми (Республика Коми), расположена на крайнем северо-востоке Европейской части России. Площадь 415,9 тыс. км2. Население 1106,5 тыс.чел.; ср. плотность населения 2,7 чел./км2 (2003). Столица – Сыктывкар (245,8 тыс. чел.). Другие значительные города – Воркута (134,1 тыс. чел.), Ухта (127,5 тыс. чел.), Печора (66,3 тыс.чел.), Усинск (52,9 тыс. чел.), Сосногорск (52,6 тыс. чел.), Инта (46,5 тыс. чел.). Городское население 75,3%. Включает 12 адм. районов, 10 городов, 29 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 57,7, коми 23,3, украинцы 8,3. Большинство верующих – православные (80 религ. организаций), есть протестанты (46) (2002).

Входит в Северо-Западный федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Республики Коми 1994. Гос. власть осуществляют глава республики, избираемый на 4 года, Гос. совет, правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения в центральной и юж. частях среднеблагоприятные, на севере, особенно на северо-востоке, – малоблагоприятные. Экологическая ситуация относительно удовлетворительная в малонаселённых юго-вост. и сев.-зап. районах, довольно острая в местах добычи и транспортировки нефти и газа.

Значительные запасы нефти и газа, каменного угля, бокситов, хромитов, титановых, марганцевых руд, древесины (леса занимают 72,1% территории) и др.

В РФ выделяется развитым лесопромышленным комплексом (12% рос. производства фанеры – 1-е место, 9,4% целлюлозы – 3-е место, 14,9% бумаги и 6,4% картона – 4-е место, 3,1% пиломатериалов – 9-е место), является топливно-энергетической базой ряда регионов Европейской части РФ (добывается 5% рос. угля – 3-е место, 0,6% газа – 5-е место, 2,5% нефти – 8-е место, 2002).

Валовой региональный продукт составляет 88508,5 млн. руб. Доля промышленности в ВРП 39,8% (2001). Ведущие отрасли: топливная (55,5% в структуре промышленного производства, 2002; наибольшее количество запасов нефти промышленных категорий находится на балансе предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ОАО «Северная нефть»), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (23,5%, ОАО «Сыктывкарский лесопромышленный комплекс»), электроэнергетика (12,9%).

Доля сельского хозяйства в ВРП 1,7% (2001). Производство продукции ориентировано в осн. на снабжение промышленных центров, вблизи которых созданы крупные птицеводческие и свиноводческие комплексы. Площадь с.-х. угодий – 265,8 тыс. га (из них пашня 32,1%). В Республике Коми сосредоточено св. 1/3 общего поголовья оленей Европейского Севера (ок. 5% оленьего стада РФ).

Длина (2002, тыс. км) железных дорог 1,7, автодорог общего пользования с твёрдым покрытием 5,3, судоходных речных путей 2,8. Судоходство по рекам Печора и Вычегда. Гл. порты: Печора, Емва, Вуктыл. Аэропорты в Сыктывкаре, Воркуте, Ухте и Печоре.

Образование: 571 общеобразовательное учебное заведение, 64 учреждения начального и среднего проф. образования, 19 вузов (включая филиалы), из них 14 гос., в т. ч. Сыктывкарский гос. ун-т (2002).

Коми научный центр Уральского отделения РАН.

Здравоохранение: 116 больниц, 208 поликлиник (2002). Курорт Серёгово.

Культура: 5 театров (в т. ч. музыкальный, кукольный); филармония; 21 музей (в т. ч. Нац. галерея, Нац. музей в Сыктывкаре); 4 республиканские библиотеки (2003).

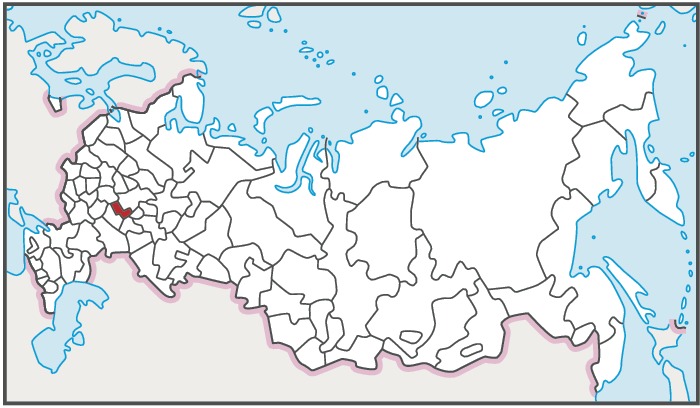

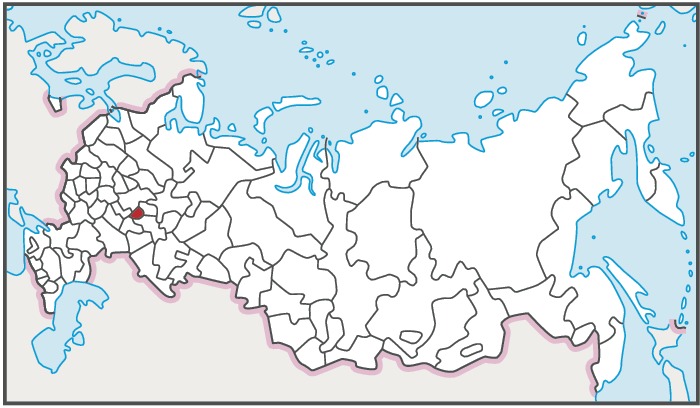

Марий Эл

Марий Эл (Республика Марий Эл, Марийская Республика), расположена в центре Европейской части России, в Среднем Поволжье. Площадь 23,2 тыс. км2. Население 745,3 тыс. чел. (0,52% населения РФ); ср. плотность населения 32 чел./км2 (2003). Столица – Йошкар-Ола (277,2 тыс. чел.). Другие значительные города – Волжск (60,8 тыс. чел.), Козьмодемьянск (23,8 тыс. чел.). Городское население 63,2%. Включает 14 адм. районов, 4 города, 16 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 47,5, марийцы 43,3, татары 5,9. Большинство верующих – православные (70 религ. организаций), есть мусульмане (17) и протестанты (16), а также приверженцы местных традиционных верований (2002).

Входит в Приволжский федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Республики Марий Эл 1995. Гос. власть осуществляют президент, избираемый на 4 года, Гос. собрание, правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения благоприятные. Экологическая ситуация на б. ч. территории относительно удовлетворительная.

Значительные запасы природных строительных материалов и сырья для их производства, а также стекольных песков, карбонатных пород, сапропеля.

В РФ специализируется на производстве торгово-холодильного оборудования, технических сортов бумаги, валочно-пакетирующих машин, приборов охранно-пожарной сигнализации, стеклянных бутылок, липоевой кислоты.

Валовой региональный продукт составляет 15484,0 млн.руб. Доля промышленности в ВРП 27,0% (2001). Ведущие отрасли: машиностроение (23,8% в структуре промышленного производства, 2002; крупнейшие предприятия – ПО: «Марийский машиностроитель», «Изотоп»; АО «Контакт», «Новатор»), пищевая (19,9%), электроэнергетика (21,7%), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (12,7%; Марийский целлюлозно-бумажный комбинат).

Доля сельского хозяйства в ВРП 21,4%. Площадь с.-х. угодий 762,5 тыс. га (32,9% земельного фонда), в т. ч. пашня ок. 80%. Ведущая отрасль – животноводство, которое специализируется на производстве мяса, молока, яиц, шерсти. Выращивают зерновые культуры, овощи, картофель, лён-долгунец, хмель.

Длина (2002, км) железных дорог 200, автодорог общего пользования 3313 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 2900), судоходных речных путей св. 200. Судоходство по рекам Волга, Ветлуга. Основные речные порты: Волжск, Звенигово, Кокшайск, Козьмодемьянск, Юрино. Аэропорт в Йошкар-Оле.

Образование: 382 общеобразовательных учебных заведения, 47 учреждений начального и среднего проф. образования, 7 вузов (включая филиалы), из них 4 государственных, в т. ч. Марийский гос. ун-т (2003).

Здравоохранение: 63 больницы, 106 поликлиник (2003).

Культура: 6 театров (в т. ч. музыкальный, кукольный); филармония; оркестр народных инструментов; 26 музеев (в т. ч. Нац. музей Республики Марий Эл, Музей народно-прикладного искусства в Йошкар-Оле); 3 республиканские библиотеки, специализированная библиотека (для слепых) (2003).

Мордовия

Мордовия (Республика Мордовия), расположена на востоке Европейской части России. Площадь 26,2 тыс. км2. Население 899,6 тыс. чел.; ср. плотность населения 34,3 чел./км2 (2003). Адм. центр – Саранск (336,1 тыс. чел.). Другие значительные города – Рузаевка (49,6 тыс. чел.), Ковылкино (23,0 тыс. чел.). Городское население 59,8%. Включает 22 адм. района, 7 городов, 18 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 60,8, мордва 32,5, татары 4,9. Большинство верующих – православные (277 религ. организаций), есть мусульмане (24) и протестанты (11) (2002).

Входит в Приволжский федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Республики Мордовия 1995. Гос. власть осуществляют глава республики, избираемый на 5 лет, Гос. собрание, правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения весьма благоприятные. Экологическая ситуация относительно удовлетворительная. Зоны общего загрязнения территории сформировались вокруг осн. промышленных центров.

Основные природные ресурсы – подземные воды (пресные, минеральные, в т. ч. рассолы). Имеются запасы мела для цементной промышленности, глин для производства керамзита, песков (в т. ч. стекольных), известняка.

В РФ выделяется как один из центров производства электрических ламп (ок. 67% рос. производства источников света), экскаваторов (22,4% – 2-е место), цемента (6,2% – 6-е место).

Валовой региональный продукт составляет 24318,1 млн. руб. Доля промышленности в ВРП 29,5% (2001). Ведущими отраслями являются машиностроительный комплекс (43,1% в структуре промышленного производства, 2002; крупнейшие предприятия ОАО: «Лисма» – лампы накаливания общего назначения и специальные, «Сарансккабель» – силовые, телефонные, судовые и контрольные кабели, «Рузхиммаш» – производство вагонов, специализированных цистерн и ёмкостей, «Электровыпрямитель» – ведущий производитель преобразовательных устройств в РФ, «Сарэкс» – навесные гидравлические экскаваторы на базе с.-х. колёсных тракторов и сменного оборудования к ним); пищевая промышленность (19%), промышленность строительных материалов (11,2%; ОАО «Мордовцемент»), химический комплекс (5%; ОАО «Резинотехника» – резинотехнические изделия, синтетические смолы).

Доля сельского хозяйства в ВРП 21,4%. Площадь с.-х. угодий 1659,6 тыс. га (63,5% земельного фонда), в т. ч. пашня ок. 68%. Специализируется на производстве зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, просо, гречиха), картофеля, сахарной свёклы, овощей, а также осн. видов животноводческой продукции (наиболее развиты скотоводство мясомолочного направления и птицеводство). С.-х. продукция и продукты её переработки поставляются во многие регионы России.

Длина (2002, км) железных дорог 546, автодорог общего пользования 5616 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 4232). Аэропорт в Саранске.

Образование: 743 общеобразовательных учебных заведения, 59 учреждений начального и среднего проф. образования, 9 гос. вузов (включая филиалы), в т. ч. Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарёва (2003).

Здравоохранение: 71 больница, 115 поликлиник (2002).

Культура: 5 театров (в т. ч. музыкальный, кукольный); филармония; камерный хор, ансамбль песни и танца; 22 музея (в т. ч. Республиканский музей изобразительных искусств, Республиканский объединённый краеведческий музей в Саранске; Дом-музей С. Д. Эрьзи в с. Баево); 3 республиканские библиотеки, специализированная библиотека (для слепых) (2003).

Северная Осетия

Северная Осетия (Республика Северная Осетия – Алания), расположена на юге Европейской части России, на сев. склоне Большого Кавказа и прилегающих к нему равнинах. На юге граничит с Грузией. Площадь 8,0 тыс. км2. Население 676,3 тыс. чел.; ср. плотность населения 84,5 чел./км2 (2003). Столица – Владикавказ (325,1 тыс. чел.). Другие значительные города – Моздок (38,3 тыс. чел.), Беслан (33,9 тыс. чел.), Алагир (22,0 тыс. чел.). Городское население 65,4%. Включает 8 адм. районов, 6 городов, 7 пос. гор. типа. Преобладают (%) осетины 53,0, русские 29,9, ингуши 5,2, армяне 2,2. Большинство верующих – православные (13 религ. организаций), есть мусульмане (11), протестанты (26, малочисленны) (2002).

Входит в Южный федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Республики Северная Осетия – Алания 1994. Гос. власть осуществляют президент, избираемый на 4 года, парламент, правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения благоприятные. Экологическая ситуация на б. ч. территории умеренно острая, обусловлена гл. обр. промышленным загрязнением атмосферы и вод.

Запасы полиметаллических руд, содержащих цинк, свинец, медь, серебро, а также доломитов (по оценке составляют св. 70% рос. балансовых запасов), подземных вод (пресных, минеральных, термальных и промышленных). Разведаны запасы нефти, ведётся подготовка к эксплуатации перспективных месторождений.

В РФ выделяется как крупный производитель виноводочной продукции (17,6% виноградных вин – 1-е место, 6,1% водки и ликёроводочных изделий – 3-е место, 5% шампанских и игристых вин – 7-е место, 2002), а также как один из центров альпинизма и туризма.

Валовой региональный продукт составляет 14685,7 млн. руб. Доля промышленности в ВРП 20,9% (2001). Ведущие отрасли: пищевая (48% в структуре промышленного производства, 2002), цветная металлургия (15%; крупнейшее предприятие – АО «Электроцинк», действуют предприятия по добыче полиметаллических руд, производству свинца, цинка, вольфрама, медного проката), электроэнергетика (11,8%; каскад ГЭС на р. Терек), машиностроение и металлообработка (5,3; электроламповый завод и др.).

Доля сельского хозяйства в ВРП 11,7%. Площадь с.-х. угодий 331,1 тыс. га (41,5% земельного фонда), в т. ч. пашня 55,1%. Посевная площадь составляет 177,6 тыс. га, из них зерновыми культурами (пшеница, ячмень, кукуруза) занято 55,3%, кормовыми – 25,5%. Развито садоводство и виноградарство. В животноводстве преобладает скотоводство молочно-мясного направления; разводят овец и птицу. Большое значение имеет орошение и обводнение земель (Терско-Кумский канал).

Длина (2002, км) железных дорог 144, автодорог 5400 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 1395,8). По территории республики проходит участок Северо-Кавказской железной дороги, ж.-д. линия Прохладная–Моздок–Гудермес, две крупнейшие транскавказские автомагистрали – Военно-Грузинская и Транскавказская, а также автодорога федерального значения «Кавказ». Проложены газопровод Тихорецк–Моздок–Махачкала и нефтепровод Махачкала–Моздок–Тихорецк–Новороссийск. Авиаузел международного и федерального значения – Владикавказ (Беслан).

Образование: 215 общеобразовательных учебных заведений, 30 учреждений начального и среднего проф. образования, 7 вузов (включая филиалы), из них 5 государственных, в т. ч. Северо-Осетинский гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова (2003).

Владикавказский научный центр РАН.

Здравоохранение: 29 больниц, 98 поликлиник (2002). Курорты – Кармадон, Тамиск.

Культура: 8 театров (в т. ч. музыкальный); 2 концертные организации (в т. ч. филармония); камерный хор, национальный эстрадный оркестр, ансамбль народного танца; 16 музеев (в т. ч. Гос. объединённый музей истории, архитектуры и литературы во Владикавказе; Даргавский архитектурно-этнографический комплекс «Городок мёртвых»); 3 республиканские библиотеки, специализированная библиотека (для слепых) (2003).

Татарстан

Татарстан (Республика Татарстан, Татария), расположен на востоке Европейской части России. Площадь 68,0 тыс. км2. Население 3760,9 тыс. чел.; ср. плотность населения 55,3 чел./км2 (2003). Центр – Казань (1089,9 тыс. чел.). Другие крупные города – Набережные Челны (519,9 тыс. чел.), Нижнекамск (227,7 тыс. чел.), Альметьевск (153,7 тыс. чел.), Зеленодольск (99,3 тыс. чел.), Бугульма (92,3 тыс. чел.), Елабуга (67,7 тыс. чел.), Лениногорск (67,9 тыс. чел.), Чистополь (65,0 тыс. чел.). Городское население 73,8%. Включает 43 адм. района, 20 городов, 21 пос. гор. типа. Преобладают (%) татары 48,5, русские 43,3, чуваши 3,7. Большинство верующих – мусульмане (928 религ. организаций) и православные (169) (2002).

Входит в Приволжский федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Республики Татарстан 1992. Гос. власть осуществляют президент, избираемый на 5 лет, Гос. совет, Кабинет министров (правительство), иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения благоприятные. Экологическая ситуация почти на всей территории довольно острая, обусловлена промышленным загрязнением атмосферы и вод.

Запасы нефти и природного газа, природного битума, торфа, бурого угля, горючих сланцев.

В РФ выделяется как один из центров добычи нефти (7,6% рос. добычи – 2-е место), производства грузовых автомобилей (12,8% рос. производства) и продукции нефтехимии (27,4% автомобильных шин – 1-е место; 14% синтетических смол и пластмасс – 2-е место); входит в десятку рос. регионов-лидеров по добыче газа (0,12%), производству стальных труб (1,4%), холодильников и морозильников (12,3%), легковых автомобилей (4%), тракторов (0,7%), картона (4,4%) и фанеры (4,7%). Татарстан – один из важнейших с.-х. регионов (3,9% валовой с.-х. продукции – 3-е место); здесь производится 6% животного масла (1-е место), 3,7% картофеля, 4,4% молока (2-е место), 5,9% зерна (4-е место), 4% сахарной свёклы, 2,4% овощей, 2,7% шерсти (2002).

Валовой региональный продукт составляет 218162,2 млн. руб. Доля промышленности в ВРП 45% (2001). Ведущие отрасли: топливная (39,6% в структуре промышленного производства, 2002; крупнейшее предприятие – АО «Татнефть»), машиностроение (23,2%; наиболее развиты авиа- и автомобилестроение; крупнейшие предприятия – ОАО «КамАЗ», Казанское авиационное производственное объединение им. С. П. Горбунова), химическая и нефтехимическая (17,4%; АО «Нижнекамскшина»; ОАО: «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» – занимает ведущее место в стране по производству пластмасс, газопроводных полиэтиленовых труб, синтетических охлаждающих жидкостей, химических реагентов для добычи нефти и осушки природного газа).

Доля сельского хозяйства в ВРП 9,5%. Площадь с.-х. угодий 4509,3 тыс. га (63,3% земельного фонда), в т. ч. пашня 77% (2003). Сельское хозяйство многоотраслевое. Растениеводство специализируется на производстве зерна, картофеля, овощей и сахарной свёклы.

Длина (2002, км) железных дорог 864,9, автодорог общего пользования 12741,9 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 10539,8), судоходных речных путей 1065. Судоходство по рекам Волга, Кама, Вятка, Белая. Главные порты: Казань, Набережные Челны, Чистополь, Елабуга, Булгар, Мензелинск. Действуют 4 аэропорта (крупнейший авиаузел – Казань).

Образование: 2522 общеобразовательных учебных заведения, 176 учреждений начального и среднего проф. образования, 51 вуз (включая филиалы), из них 43 государственных, в т. ч. Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина – включён в Гос. свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ (2002).

Казанский научный центр РАН.

Здравоохранение: 245 больниц, 402 поликлиники (2002). Курорты: Бакирово, Ижевские Минеральные Воды и др.

Культура: 12 театров (в т. ч. 2 театра кукол); 2 концертные организации (в т. ч. филармония); ансамбль песни и танца; цирк; 48 музеев (в т. ч. Гос. музей изобразительных искусств в Казани; музеи-заповедники в Булгаре, Елабуге, сёлах Билярск и Камаево); 4 республиканские библиотеки (2003). Историко-архитектурный комплекс Казанского кремля – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тува

Тува (Республика Тыва), расположена в Азиатской части России, на юге Восточной Сибири. Граничит с Монголией. Площадь 170,5 тыс. км2. Население 310,6 тыс. чел.; ср. плотность населения 1,8 чел./км2 (2003). Столица – Кызыл (104,9 тыс. чел.; здесь находится географический центр Азии). Другие города – Ак-Довурак (13,3 тыс. чел.), Шагонар (8,7 тыс. чел.), Чадан (8,0 тыс. чел.), Туран (5,5 тыс. чел.). Городское население 51,6%. Включает 17 адм. районов, 5 городов, 2 пос. гор. типа. Преобладают (%) тувинцы 64,3, русские 32,0. Большинство верующих – буддисты (18 религ. организаций) и православные (3), есть протестанты (16, малочисленны) (2002).

Входит в Сибирский федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Республики Тыва 2001. Гос. власть осуществляют Великий хурал (парламент), правительство, возглавляемое его председателем, избираемым на 5 лет, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения благоприятные. Экологическая ситуация контрастная – от удовлетворительной в горных р-нах до острой в котловинах, где наблюдается загрязнение вод и почв, деградация лесов и пастбищ.

К наиболее ценным видам полезных ископаемых относятся каменный уголь, железная руда, руды цветных, благородных и редких металлов, сырьё для химической промышленности, строительные материалы. Запасы редких металлов (ниобия, тантала, лития, бериллия), месторождения рудного россыпного золота, драгоценных и полудрагоценных камней, ртути, урана. Ведётся добыча угля и асбеста. Значительные гидроэнергетические, водные и лесные (леса занимают 48% территории; осн. породы: лиственница, сосна, кедр – 11% всех кедровых лесов РФ) ресурсы. Имеются разнообразные виды минеральных вод (углекислые, термальные, радоновые, серо-водородные и др.). На территории республики обитают представители фауны Крайнего Севера (северный олень), пустыни (верблюд) и гор (як).

Валовой региональный продукт составляет 5036,4 млн. руб. Доля промышленности в ВРП 11,8% (2001). Ведущие отрасли: электроэнергетика (38,2% в структуре промышленного производства, 2002), цветная металлургия (26,8%; добыча золота), топливная (14,3%; добыча угля на разрезе «Ка-Хемский»), пищевая (7,6%), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (2%), промышленность строительных материалов (4,1%; комбинат «Туваасбест»).

Доля сельского хозяйства в ВРП 20,3%. Главная отрасль – животноводство (преимущественно тонкорунное овцеводство и мясомолочное скотоводство); развиты также козоводство и коневодство. Площадь с.-х. угодий 194,7 тыс. га (11,5% земельного фонда), в т. ч. пашня 5,8%. Посевные площади составляют 49,5 тыс. га (17,6% от уровня 1990), из них занято зерновыми культурами 78,9%, кормовыми 11,1%.

Железных дорог нет (расстояние от Кызыла до ближайшей ж.-д. ветки – г. Минусинск – 402 км). Осн. вид транспорта – автомобильный (в ряде отдалённых районов постоянных дорог нет). Длина (2002, км) автодорог общего пользования 3060,3 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 1177,8), судоходных речных путей 615. Речным транспортом осуществляется перевозка грузов и пассажиров по р. Большой Енисей (Бий-Хем) и Малый Енисей (Ка-Хем); сквозного водного пути в др. регионы страны нет. Главные речные порты – Кызыл, Шагонар. Аэропорт в Кызыле; осуществляются внешние (в др. города) и местные (в пункты, не имеющие др. видов транспорта) перевозки.

Образование: 174 общеобразовательных учебных заведения, 20 учреждений начального и среднего проф. образования, 6 вузов (включая филиалы), из них 5 государственных, в т. ч. Тывинский гос. ун-т (2003).

Здравоохранение: 53 больницы, 74 поликлиники (2003). Курорты – Уш-Бельдир, Чедер.

Культура: театр; филармония; 2 концертных коллектива (в т. ч. симфонический оркестр); 13 музеев (в т. ч. Нац. музей Республики Тыва, Музей творчества Нади Рушевой в Кызыле); 3 республиканские библиотеки, в т. ч. специальная библиотека (для слепых) (2003).

Удмуртия

Удмуртия (Удмуртская Республика), расположена в зап. части Среднего Урала, в междуречье Камы и Вятки. Площадь 42,1 тыс. км2. Население 1608,0 тыс. чел.; ср. плотность населения 38,2 чел./км2 (2003). Столица – Ижевск (631,6 тыс. чел.). Другие крупные города – Глазов (101 тыс. чел.), Сарапул (102,9 тыс. чел.), Воткинск (99,3 тыс. чел.). Городское население 69,7%. Включает 25 адм. районов, 6 городов, 10 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 58,9, удмурты 30,9, татары 6,9. Большинство верующих – православные (114 религ. организаций), есть протестанты (68) и мусульмане (14); имеются в республике и последователи традиционных верований (2002).

Входит в Приволжский федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Удмуртской Республики 1994. Гос. власть осуществляют президент, избираемый на 4 года, Гос. совет, правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения благоприятные. Экологическая ситуация относительно удовлетворительная.

Запасы нефти, торфа, кварцевых песков, известняков, минеральных вод. Значительные лесные ресурсы (леса занимают ок. 46% территории).

В РФ выделяется высокой концентрацией предприятий, производящих оборонную продукцию. Удмуртия занимает 2-е место по производству легковых автомобилей (6,7%), стиральных машин (17,8%) и металлорежущих станков (13%), 5-е место – по производству льноволокна (6,4%), 9-е место – по добыче нефти (2,1%, 2002).

Валовой региональный продукт составляет 68836,9 млн.руб. Доля промышленности в ВРП 42,7% (2001). Ведущими являются машиностроительный комплекс (35,6% в структуре промышленного производства, 2002; крупнейшие предприятия – ОАО: «Ижевский машиностроительный завод» – стрелковое оружие, автомобили, мотоциклы, металлорежущие станки и др.; «Чепецкий механический завод» – единственный в России и один из крупнейших в мире производитель изделий из циркониевых сплавов, производит также продукцию из природного и обеднённого урана, редкоземельную продукцию; «Сарапульский электрогенераторный завод» – один из осн. поставщиков электротехнического оборудования для летательных аппаратов, производит электрогенераторы и электродвигатели, автономные сварочные дизель-агрегаты); ГПО «Воткинский завод» – единственный серийный производитель стратегических ракет наземного базирования, производит ракетоносители для запуска коммерческих спутников, оборудование для нефте- и газодобывающей промышленности; топливная промышленность (27,9%; ОАО: «Удмуртнефть», «Белкамнефть», «Удмуртторф»), пищевая (8,9%), электроэнергетика (8,7%), чёрная металлургия (4,2%).

Доля сельского хозяйства в ВРП 10,4%. Наиболее развито животноводство (преим. мясомолочное скотоводство, свиноводство, птицеводство). Площадь с.-х. угодий 1767 тыс. га (42% земельного фонда), в т. ч. пашня ок. 80%. Выращивают зерновые (рожь, ячмень, овёс, гречиха) и кормовые культуры, картофель, лён-долгунец.

Длина (2002, км) железных дорог 768, автодорог общего пользования 5963 (в т. ч. с твёрдым покрытием 5652), судоходных речных путей св. 160. Судоходство осуществляется по Каме (гл. порт – Сарапул). Аэропорт в Ижевске.

Образование: 873 общеобразовательных учебных заведения, 108 учреждений начального и среднего проф. образования, 15 вузов (включая филиалы), из них 13 государственных, в т. ч. Удмуртский гос. ун-т (2003).

Удмуртский научный центр Уральского отделения РАН.

Здравоохранение: 144 больницы, 218 поликлиник (2002). Курорт Варзи-Ятчи.

Культура: 7 театров (в т. ч. музыкальный, кукольный); филармония; симфонический оркестр, камерный хор, 2 ансамбля песни и танца, оркестр духовых инструментов, театр фольклорной песни; цирк; 39 музеев (в т. ч. Нац. музей Удмуртской Республики, Республиканский музей изобразительных искусств в Ижевске; Музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске); 4 республиканские библиотеки, в т. ч. специализированная библиотека (для слепых) (2003).

Хакасия

Хакасия (Республика Хакасия), расположена в юго-зап. части Восточной Сибири, в долинах рек Абакан и Енисей. Площадь 61,9 тыс. км2. Население 572,4 тыс. чел.; ср. плотность населения 9,2 чел./км2 (2003). Столица – Абакан (166,4 тыс. чел.). Другие значительные города – Черногорск (79,5 тыс. чел.), Саяногорск (75,8 тыс. чел.). Городское население 70,9%. Включает 8 адм. районов, 5 городов, 12 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 79,5, хакасы 11,1, украинцы 2,3, немцы 2,0. Большинство верующих – православные (23 религ. организации), есть протестанты (24, немногочисленны), сторонники шаманизма (2002).

Входит в Сибирский федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Республики Хакасия 1995. Гос. власть осуществляют Верховный совет республики, правительство, возглавляемое его председателем, избираемым на 4 года, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения благоприятные. Экологическая ситуация очень острая в городах, обусловленная комплексным нарушением земель, загрязнением атмосферы и вод, дефляцией почв. Наблюдается деградация лесных массивов, интенсивное оврагообразование.

Имеются запасы железных руд (разрабатываются Тейское и Абаканское месторождения), молибдена, золота, серебра, меди, химически чистого известняка, барита, а также топливно-энергетического сырья (уголь, нефть, газ), строительных материалов (уникальные месторождения мрамора и гранита), полудрагоценных поделочных камней (нефрит, жадеит), минеральных вод. Значительные лесные ресурсы (леса занимают 48% территории).

В РФ республика выделяется развитой цветной металлургией (св. 11% рос. алюминия, 70% молибденового концентрата, 3% железной руды, 1,5% золота) и изготовлением облицовочных изделий из мрамора; занимает 9-е место по добыче угля (2,3%; 2002).

Валовой региональный продукт составляет 19872,2 млн. руб. Доля промышленности в ВРП 43,5% (2001). Ведущие отрасли: цветная металлургия (45,7% в структуре промышленного производства, 2002; крупнейшие предприятия – ОАО: «Саяногорский алюминиевый завод», «Коммунаровский рудник» – добыча золота, «Саянал»; ООО: «Сорский горно-обогатительный комбинат», «Абаканское рудоуправление»; ЗАО «Золотодобывающая компания "Золотая звезда"»), электроэнергетика (20,9%; ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего», Абаканская ТЭЦ), топливная (9,8%; ОАО «Черногорская угольная компания», ООО: «Восточно-Бейский разрез», «Разрез Степной»), пищевая (9,2%; ОАО «Аян», ООО «Агропромышленная компания "Мавр"»).

Доля сельского хозяйства в ВРП 11,1%. Наиболее развиты мясомолочное скотоводство и овцеводство. Растениеводство ориентировано в осн. на производство кормов. Площадь с.-х. угодий 1920,9 тыс. га (31% земельного фонда, 2003), в т. ч. пашня 35,8%. Посевные площади составляют 291,3 тыс. га, из них зерновыми занято 49,9%, кормовыми – 41,5%.

Длина (2002, км) железных дорог св. 600, автодорог общего пользования 2494 (в т. ч. с асфальтобетонным покрытием 62,4%). Судоходство по рекам Енисей, Абакан. Основной речной порт – Абакан. Аэропорты в Абакане, Саяногорске.

Образование: 285 общеобразовательных учебных заведений, 26 учреждений начального и среднего проф. образования, 7 вузов (включая филиалы), из них 5 государственных, в т. ч. Хакасский гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова (2003).

Здравоохранение: 68 больниц, 143 поликлиники (2001). Курорт Шира.

Культура: 4 театра (в т. ч. театр кукол); филармония; 9 музеев (в т. ч. Республиканский музей краеведения в Абакане; Республиканский нац. музей-заповедник в с. Казановка); 3 республиканские библиотеки, в т. ч. специализированная (для слепых) (2003).

Чечня

Чечня (Чеченская Республика), расположена на юге Европейской части России, в центр. части сев. склона Большого Кавказа, прилегающей Чеченской равнине и Терско-Кумской низменности. На юге граничит с Грузией. Площадь 15,7 тыс. км2 (граница между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия не демаркирована). Население 621 тыс. чел.; плотность населения 39,6 чел./км2 (2003). Столица – Грозный. Городское население 34,5%. Включает 15 адм. районов, 5 городов, 3 пос. гор. типа. Преобладают (%) чеченцы 66,0, русские 24,8, ингуши 2,3. Подавляющее большинство верующих – мусульмане.

Входит в Южный федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Чеченской Республики 2003. Гос. власть осуществляют президент, избираемый на 4 года, двухпалатный Народный парламент, правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения весьма благоприятные. Экологическая ситуация умеренно острая, связана преимущественно с загрязнением и эрозией почв.

Имеются месторождения нефти, газа, сырья для производства строительных материалов.

В 1994–96, 1999–2001 на территории республики проводилась антитеррористическая операция с целью ликвидации чеченских бандформирований.

Хозяйственный комплекс республики в этот период был практически полностью разрушен; в настоящее время восстанавливается. Осн. отрасль промышленности – нефтедобывающая.

Сельское хозяйство специализируется на производстве фруктов, винограда и овощей, возделываются зерновые культуры. Развиты тонкорунное овцеводство, птицеводство, разводят крупный рогатый скот.

Длина (2002, км) железных дорог 304, автодорог общего пользования 3103,6 (в т. ч. с усовершенствованным покрытием 1137,2). Аэропорт в Грозном.

Образование: 458 дневных общеобразовательных учебных заведений, 3 вуза, в т. ч. Чеченский гос. ун-т (2003).

Культура: 2 театра (в т. ч. театр кукол); филармония; ансамбль песни и танца; Нац. музей Чеченской Республики; Аргунский гос. историко-архитектурный и природный музей-заповедник (2003).

Чувашия

Чувашия (Чувашская Республика), расположена на востоке Европейской части России. Площадь 18,3 тыс. км2. Население 1339,4 тыс. чел.; ср. плотность населения 73,2 чел./км2 (2003). Столица – Чебоксары (474,8 тыс. чел.). Другие значительные города – Новочебоксарск (124,2 тыс. чел.), Канаш (53,3 тыс. чел.). Городское население 60,7%. Включает 21 адм. район, 9 городов, 8 пос. гор. типа. Преобладают (%) чуваши 67,8, русские 26,7, татары 2,7. Большинство верующих – православные (191 религ. организация), есть протестанты (21) и мусульмане (13) (2002).

Входит в Приволжский федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией Чувашской Республики 2000. Гос. власть осуществляют президент, избираемый на 4 года, Гос. совет, Кабинет министров (правительство), иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения благоприятные. По оценке экологической ситуации республика входит в число относительно благополучных регионов РФ.

Запасы известняков, гипса, доломитов, кирпичных глин, горючих сланцев, фосфоритов, осадочных железных руд и серного колчедана, торфа. В озёрах Заволжья и долины Суры – запасы сапропеля.

В РФ выделяется по производству ряда видов продукции машиностроения и развитым хмелеводством (74% рос. валового сбора). Чувашия входит в первую десятку регионов-лидеров по производству трикотажных (13,3% – 2-е место) и чулочно-носочных изделий (8,8% – 5-е место), тканей (1,5% – 8-е место, 2002).

Валовой региональный продукт составляет 33645,7 млн.руб. Доля промышленности в ВРП 33,3% (2001). Ведущие отрасли: машиностроение и металлообработка (45,4% в структуре промышленного производства, 2002; крупнейшие предприятия – ОАО: «Промтрактор» – единственное в РФ предприятие по производству мощных тракторов многопрофильного использования, применяемых в отраслях добывающей промышленности, дорожном строительстве и др.; «Текстильмаш» – единственный в РФ производитель широкой гаммы высокоэффективных ткацких станков; «Чебоксарский агрегатный завод» – запчасти к автотракторной промышленной и с.-х. технике; Чебоксарское научно-производственное приборостроительное предприятие «Элара» – авионика, средства связи, автомобильная электроника), пищевая (13,6%), электроэнергетика (12,5%; Чебоксарская ГЭС), химическая и нефтехимическая (11,2%; ОАО «Химпром» – красители, пластификаторы, перекись водорода, полимеры), лёгкая промышленность (6,5%).

Доля сельского хозяйства в ВРП 17,5%. Площадь с.-х. угодий 942,1 тыс. га (51,4% земельного фонда, 2002). Осн. отрасли агропромышленного комплекса: зерновое хозяйство, картофелеводство, хмелеводство, мясомолочное скотоводство, свиноводство, птицеводство и пчеловодство.

Длина (2002, км) железных дорог 396,3, автодорог с твёрдым покрытием 5398,1, судоходных речных путей 411. Судоходство по рекам Волга и Сура. Речные порты – Чебоксары и Новочебоксарск. Важный ж.-д. узел – Канаш. В Чебоксарах – международный аэропорт.

Образование: 662 общеобразовательных учебных заведения, 59 учреждений начального и среднего проф. образования, 17 гос. вузов (включая филиалы), в т. ч. Чувашский гос. ун-т им. И. Н. Ульянова (2003).

Здравоохранение: 105 больниц, 186 поликлиник (2002).

Культура: 7 театров (в т. ч. музыкальный, 2 театра кукол); филармония; хоровая капелла, ансамбль песни и танца, камерный оркестр старинной и современной музыки; цирк; 13 музеев (в т. ч. Гос. художественный музей, Нац. музей, Музей В. И. Чапаева в Чебоксарах; Ибресинский этнографический музей под открытым небом); 3 республиканские библиотеки, специализированная библиотека (для слепых) (2003).

Якутия

Якутия (Республика Саха), расположена на севере Восточной Сибири. Омывается водами морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. Включает Новосибирские о-ва. Площадь 3103,2 тыс. км2. Население 981,3 тыс. чел.; ср. плотность населения 0,3 чел./км2 (2003). Столица – Якутск (245,2 тыс. чел.). Другие значительные города – Нерюнгри (89,7 тыс. чел.), Мирный (39,9 тыс. чел.). Городское население 64,2%. Включает 33 района, 13 городов, 57 пос. гор. типа. Преобладают (%) русские 45,5, саха (якуты) 39,6, украинцы 4,4, народности Севера (эвены, эвенки, юкагиры) 4,9. Большинство верующих – православные (45 религ. организаций), протестанты (33); среди местного населения широко распространён шаманизм (2002).

Входит в Дальневосточный федеральный округ. Система органов гос. власти определяется Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия) 1992. Гос. власть осуществляют президент, избираемый на 5 лет, Гос. собрание (Ил Тумэн) – двухпалатный парламент (Палата Республики и Палата представителей), правительство, иные органы гос. власти, образуемые в соответствии с Конституцией республики.

Природные условия для жизни населения в осн. малоблагоприятные. Св. 40% территории расположено за Северным полярным кругом. Экологическая ситуация контрастная: в промышленных зонах городов Якутск, Мирный очень острая (загрязнение вод, почв, нарушение земель и термического режима многолетнемёрзлых грунтов), в р-нах горных разработок острая, на юге республики умеренно острая (деградация лесов и оленьих пастбищ).

Республика располагает огромным по объёму и уникальным по составу природно-ресурсным потенциалом. На её территории – св. 80% разведанных запасов алмазов, 20% золота, а также значительные запасы олова, каменного угля и природного газа (47% разведанных запасов угля и 35% нефти Восточной Сибири и Дальнего Востока), слюды, сурьмы, железных руд, апатитов и др. В республике сосредоточено 22% гидроэнергетических и 16% лесных (леса занимают ок. 47% территории) ресурсов РФ. Республика Саха – крупнейший в РФ охотохозяйственный регион (на её территории обитает ок. 80 тыс. лосей, 50 тыс. диких оленей).

В РФ выделяется как гл. район добычи алмазов (ок. 98%) и производства бриллиантов (24%), лидирует по добыче сурьмы (100% рос. добычи), олова (40%), золота (15%); занимает 1-е место по заготовке и сдаче пушнины (св. 200 тыс. шкур ондатры, 60 тыс. белки, 50 тыс. соболя, 10 тыс. горностая, 5 тыс. белого песца в год). Экономика имеет сырьевую направленность (ок. 85% промышленной продукции производится добывающими отраслями); по добыче угля Якутия занимает 7-е место в РФ (3,9% общероссийской), газа – 8-е место (0,3%).

Валовой региональный продукт составляет 99984,8 млн. руб. Доля промышленности в ВРП 48,3% (2001). Ведущие отрасли – цветная металлургия (71,2% в структуре промышленного производства, 2002; осн. предприятия по добыче алмазов – АК «Алроса», ОАО: «Алроса-Нюрба», «Нижнеленское»; ООО «Алмазы Анабара»; золота – ОАО: «Алданзолото», «Индигирзолото»; ПК «Золотинка», артель «Западная», ООО: «Артель старателей», «Нирунган»; артель «Селигдар», ЗАО «Рудник Юрский»; олова – крупнейшее в РФ оловодобывающее предприятие ОАО «Депутатсколово»), электроэнергетика (12,7%; ОАО АК «Якутскэнерго»; в республике находится крупнейший на Дальнем Востоке каскад Вилюйских ГЭС, а также Нерюнгринская ГРЭС и Якутская ГРЭС; в целом энергосистема включает 106 электростанций, в т. ч. 97 дизельных, большинство которых работают изолированно), топливная (8,9%; гл. обр. угольная).